藝術介入鄉才還是鄉村介入藝術?

余一 梓華

進入21世紀,中國的藝術鄉建在規模和數量上都日漸擴大。鄉村的原生態素材和廣域的空間,為當代藝術的創新提供了豐富資源,同時,藝術鄉建也構成了對地區文化的重新解構。但這些鄉村在地性藝術節或藝術項目推進的過程中也伴隨產生了很多問題,有些藝術節首屆轟轟烈烈,之后便杳無音訊;有些項目始終囿于藝術家自我的小圈子;有些項目漸漸變成城市消費旅游景觀……到底是藝術介入鄉村還是鄉村介入藝術?

馮原:藝術振興鄉村需要漫長孵化

《收藏·拍賣》:藝術介入鄉村在我國處于什么狀態?

馮原:藝術鄉建這個現象之所以會出現是因為城鄉文化和經濟發展的不平衡。以現代主義文化觀來看,鄉村與城市的關系可以稱之為金字塔模式,鄉村在底下,城市在上面,文化進步的高峰在城市,而鄉村直被認為是需要改造的。但2000年以后,文化發展步入后現代階段,文化不再是高峰型,而是一種流動型,是多元的,文化中心和文化邊緣互相塑造、也會逆轉,不再是取代性關系。這為城鄉文化后現代發展提供一個轉型機會,這就討論到了藝術鄉村改造計劃。

以鄉村為主體的傳統文化可以稱為不自覺的文化(即生活在文化中不知道自己是有文化的),而以當代文化為中心的城市是自覺的文化(懂得如何將文化進行差異化對照并使得可以進行文化再生產)。藝術鄉建就是在這種背景下發生的——群文化自覺者以文化不自覺的鄉村作為發生地進行創作。換言之,鄉村為藝術創作提供了一個不可復制的背景。這就使得我們必須要認清和區分藝術鄉建兩個不同層面:第一層,把鄉村作為藝術發生地,讓鄉村成為文化不可復制的背景;第二層,讓鄉村變得有文化。總體來看,目前我國的藝術鄉建還處于第一層面,因為不管在美術館還是在鄉村,其實是同一撥人在做,都是利用了美術館或者鄉村的特殊性來創造文化,這些文化雖然發生在鄉村,但最終還是要回到城市中心和美術館,或者是以城市為中心的傳播空間。這個現象有點像“超級文和友”,讓落后和進步互相塑造,讓傳統和現代相互流轉,讓高雅和通俗顛倒,讓貧窮和富貴翻轉。

第二層面是讓鄉村變得有文化,用藝術來建設鄉村,這條路還很漫長。藝術家們利用鄉村的文化背景進行創作,而往往作品只有他們自己看得懂,但村民的不懂又正好成為現代文化自覺者創作的素材,兩者自相矛盾又相輔相成。因為村民并不能直接從這個藝術計劃中獲益,或者說馬上成為同一類文化自覺者,所以藝術鄉建的第二層面不是一朝一夕可以達到的。

《收藏·拍賣》:藝術鄉建面對商業開發與藝術情懷,應該如何平衡?

馮原:大體上今天的藝術鄉建由兩類人來主導,一是由個體藝術家發起,如碧山鄉建、許村計劃等,這為鄉村建設提供了初步模式;二是以企業雄厚的資金投入到藝術鄉建,比如烏鎮、安仁等,某種意義上,這是一種文商旅式的開發,這種開發強度和建設規模都不再是所謂的藝術鄉建所能涵蓋的。第一種鄉建模式并不能直接轉化成鄉村的收益,因為文化自覺者的文化很難分配給文化不自覺者,只能通過經濟利益來平衡,這就有可能會因為鄉村利益矛盾而叫停計劃。總體上來說,我們還是要肯定藝術鄉建的積極性,這是后現代文化的多元性表現。

《收藏·拍賣》:國外的藝術鄉建案例有借鑒意義嗎?

馮原:越后妻有大地藝術節算是比較成功的案例,但還不能完全比喻中國的藝術鄉建。中國的藝術鄉建包含了兩個因素:一是人,藝術鄉建要跟村民、鄉村在地性發生關系;二是要幫助鄉村文化建設,這兩點在越后妻有還不明顯。越后妻有的確有可借鑒的地方,國內也有很多地方想復制越后妻有的做法。但從影響力來說,簡單的復制還不能超越品牌原創者。中國的藝術鄉建還是應該跟中國鄉村生活、鄉民相關,因地制宜。

渠巖:藝術鄉建應該立足于鄉村本體

《收藏·拍賣》:從山西“許村計劃”到廣東“青田范式”,在這兩種鄉村樣本實踐中,你獲得最核心的經驗是什么?

渠巖:許村坐落在山西東部的太行山上,青田則是在廣東的嶺南水鄉,一南一北、自然為一山一水、文化則一陰一陽,兩者所呈現的歷史傳統、生活方式、生產結構、風俗信仰完全不同,如果按相同的模式進行鄉建肯定會出問題。現在很多藝術鄉建項目出現的最大問題是同質化嚴重,并且大多是以藝術家作為主體進行介入,站在對鄉村抱有浪漫主義的想象和精英主義的立場,把藝術家個人化的作品通過環境轉換進行創作和表達,而沒有把鄉村自身作為主體,也沒有事先進行長時問、非常完整的對鄉村在地文化(即人類學家稱的“地方性知識”)的研究和學習,所以會出現很多作品是張冠李戴、越俎代庖,不能跟當地文化產生有效的互動,更不能解決鄉村長期存在的問題,這肯定是不可取的。

鄉村建設運動并不是近年才出現的,民國時期晏陽初、梁漱溟、陶行知等些知識分子的早期的鄉村建設實踐,對我們今天的實踐同樣具有意義。我們要學習這些前輩的鄉建經驗。同時,“藝術介入鄉村”一定要圍繞鄉村問題進行實踐與深入。

《收藏·拍賣》:很多由藝術家自發主導的鄉建項目,因村民的不理解或政策拆遷而夭折。在藝術鄉建中,藝術家與政府機構、村民,三者之間應該是怎樣種關系?

渠巖:鄉村是一個豐富的文明共同體,今日的鄉村存在著各種錯綜復雜的問題,藝術家在鄉村的實踐過程中決不能固守單一的藝術家角色,需要同時具備幾種角色才能完成鄉村工作。其中包括啟蒙者、在地知識學徒、各種不同關系的協調人,以及日常政治的戰士。其中,啟蒙者不是給村民啟蒙,而是給各級基層官員啟蒙,他們大都沾染了現代化的發展邏輯;在地知識的學徒,就是藝術家要謙虛地向村民學習,了解當地的民俗風情、歷史文化;協調員,就是要積極主動協調各種不同的主體關系,促進多主體相互聯動;最后是要扮演日常政治的戰士,對鄉村中存在的各類問題要敢于堅持立場,是非錨對要勇于說出來。無論哪個主體介入鄉村,首先要有一個明確判斷,通過對鄉村進行深入的調研從而重估鄉村價值。我認為鄉村價值有顯性和隱性之分,符合中國傳統的陰陽文明,陰——看不見的價值,如文化傳統、禮俗等,陽——看得見的價值,如鄉村建筑、民居老宅、生產生活等。隱形價值支撐、左右著顯性價值。伯瑞奧德提出的“關系美學”概念很適合鄉村建設者采納,藝術家必須具備社會批判和文化反思能力。藝術家通過身體力行來融入鄉村,實現鄉村共同體中人與自然、人與社會、人與世界關系的和解,借助藝術的杠桿,讓鄉村本體發聲。

《收藏·拍賣》:促進鄉村的經濟發展,這似乎并不是藝術家的工作,卻是村民的愿望,這也就變成藝術鄉建的隱性條件。對此你怎么看?

渠巖:藝術家不是萬能的,有所為有所不為。藝術家能夠以溫暖的、情感的方式建立鄉村關系,重建生活的樣式;能夠通過藝術活動引起社會的關注、政府的支持,促進他們把不足的地方彌補過來。這是個長期過程,也不可能馬上有經濟效應。所以,藝術鄉建就像是用中醫治療的方式對鄉村問題進行調理。現在很多地方的藝術鄉建就是太急功近利,鄉村有它自身的恢復路徑和規律,外部過分的介入也不是好事,而且經濟手段是把雙刃劍,過度的、不良的資本引入會把很多歷史遺存破壞掉。

左靖:鄉建需要靠各領域人士協力合作

《收藏·拍賣》:作為安徽、貴州等地鄉村建設的發起人,也是藝術介入鄉村的一線實踐者,你怎么看待目前我國的藝術鄉建?

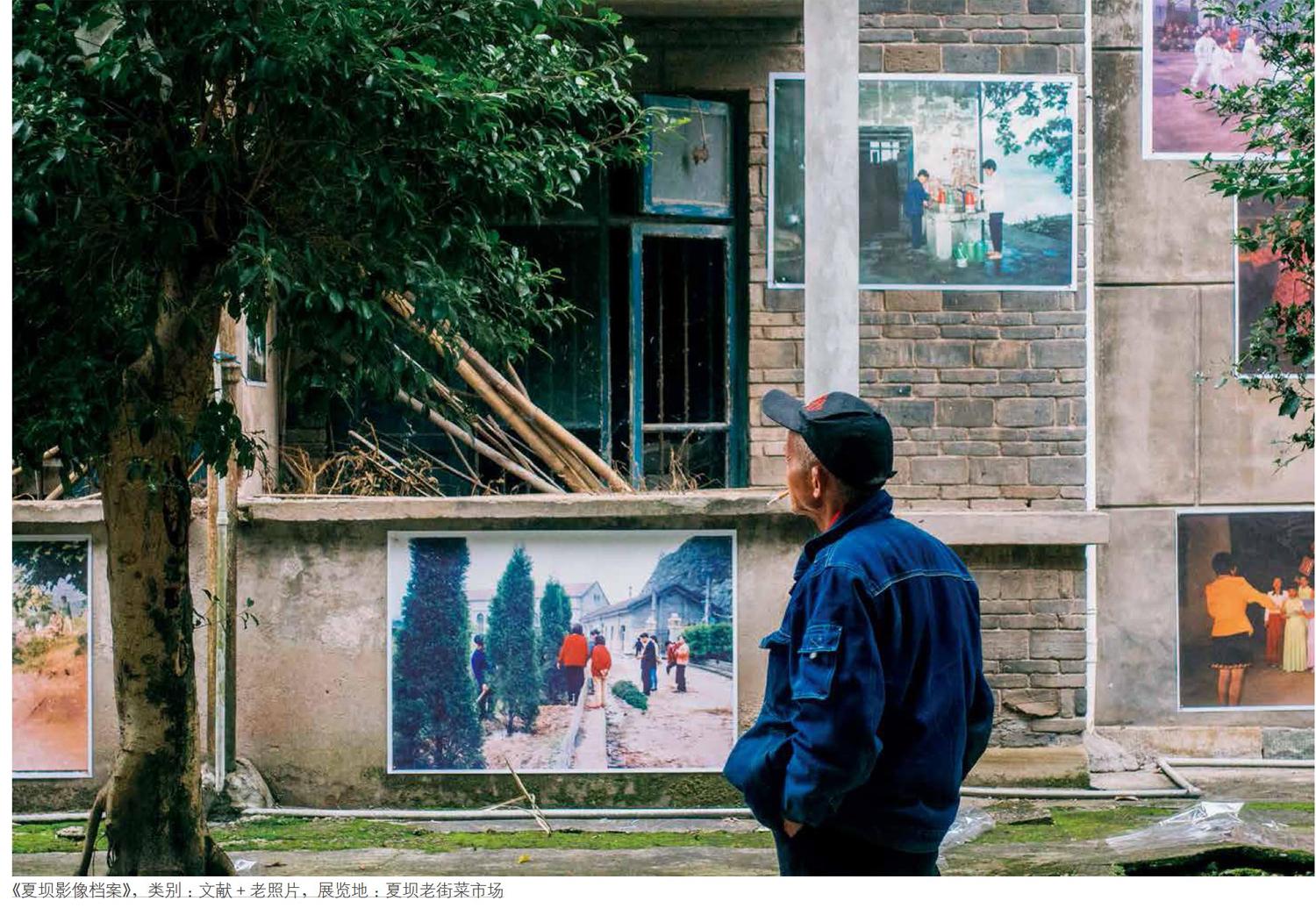

左靖:在2013年出版的《碧山03:去國還鄉續》中,我們繪制了一份“中國鄉村建設地圖”,里面收錄了50個左右的鄉村建設案例。事實上,與1930年代相比,當代鄉村建設無論在參與的人數還是在實驗區的規模上,均屬小者。50個案例有50種不同的參與模式,參與者的身份紛繁復雜,這其中,后來被指稱為藝術鄉建的屬于鳳毛麟角。近幾年來,藝術介入開始多了起來,但大多數在鄉村從事的屬于藝術項目,而不是鄉建項目,或者說,有項目而無鄉建。哪怕是像我這樣深入鄉村這么多年,也不敢說自己做的一定正確。但是,我希望在鄉村建設領域,能給藝術和文化留一席之地,在大眾旅游之外,真正重視鄉土文化的發掘、整理和傳播,真正重視鄉村教育和自然教育,讓藝術鄉建發揮自身的優勢,同時讓鄉村建設成為各個領域里的人共同協力完成的一件事情。

《收藏·拍賣》:有些鄉村藝術節首屆轟轟烈烈,之后便杏無音訊;有些項目始終固于藝術家自我的小圈子;有些項目漸漸蛻化為純粹的城市消費旅游景觀……對于這些現象你怎么看?

左靖:正如上所述,我不喜歡做熱鬧一陣之后,什么都沒有留下的事情。非農領域的人士,特別是藝術家,參與鄉村建設的工作,往往會把之前在藝術圈里的習氣帶進鄉村,把鄉村作為另一種意義上的“名利場”,鄉村只是他獲取聲名資本的一個對象。如果是這樣,鄉村不會歡迎他們。這就是為什么我要制定鄉村工作的基本原則:服務社區是第一原則,鄉村建設說到底是一種為鄉村服務的社會設計和社會實踐;地域印記是第二原則,所有我們的工作都必須圍繞地方的文化來進行,不做與地方文化不相干的事情;城鄉聯結是第三原則,正如梁漱溟所說:“鄉村建設,實非鄉村建設,而意在整個中國社會之建設。”城市和鄉村構成了中國的社會,兩者是無法割裂的。所以,我們的工作路徑是,往鄉村輸入城市資源,向城市輸出鄉村價值,勾連起城市和鄉村的物質與精神需求。藝術鄉建,既然是鄉建,也應該大致往這個方向努力。

《收藏·拍賣》:關于碧山鄉建,其實一開始也面對了很多爭議,現如今你如何看待碧山鄉建這個項目?

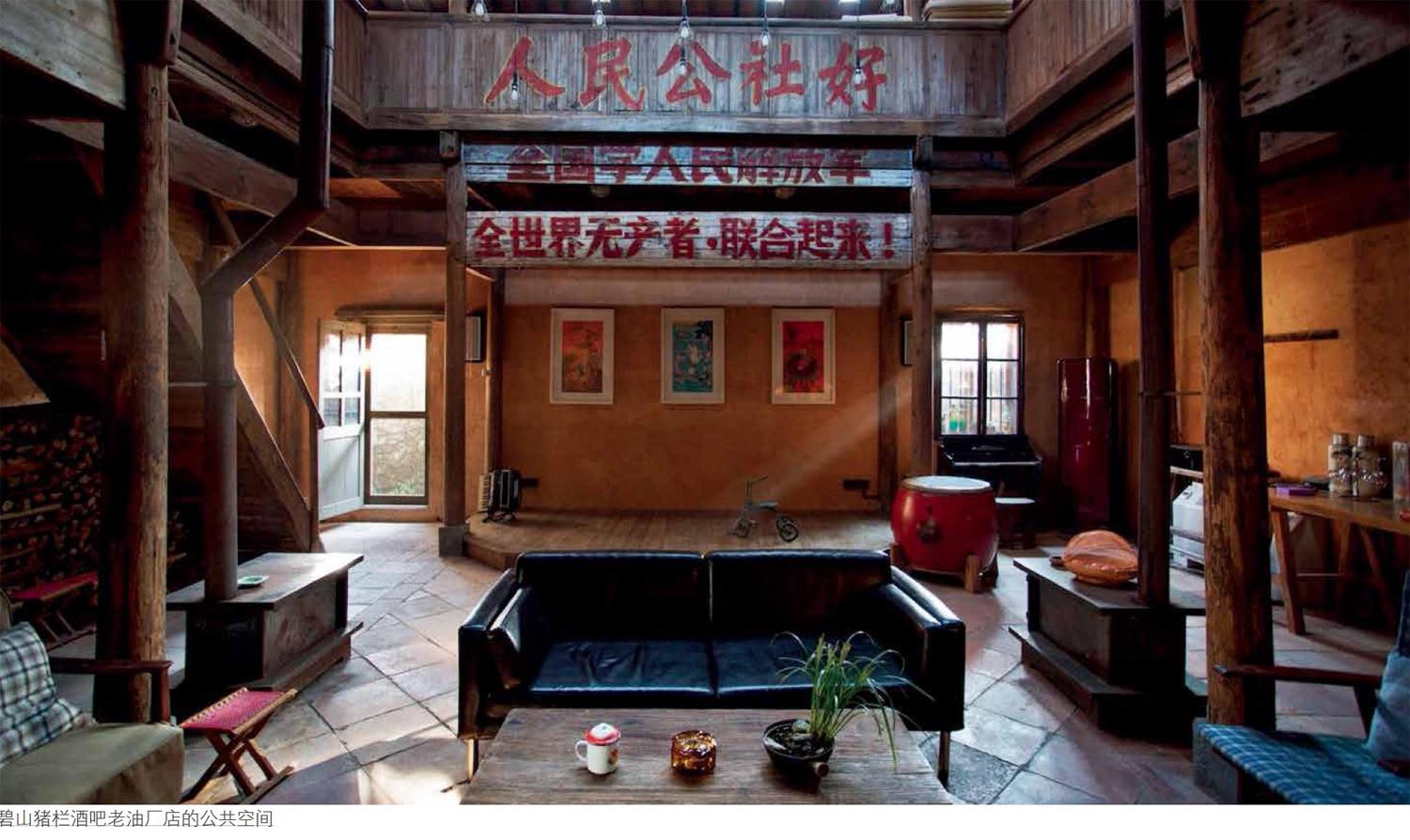

左靖:碧山鄉建是屬于民間自發的,也是我們第一個鄉建項目,因為對鄉村社會認識上的不足,走了很多彎路,同時也積累了寶貴的經驗。包括我在內的一些鄉村工作者,相較于早期的理想主義和浪漫主義,逐漸明晰了自己在鄉村建設中的“可為”與“不可為”,確定了個人的工作范圍,并且發展出更加適宜的理論體系和工作方法。所以我想,也許不能以成功與否來判定我們在碧山的工作。我們所有的工作,都有其存在的意義。比如,通過爭議,我們讓鄉村建設走進更多人的視野,這本身就是有價值的。我們的工作也在潛移默化中影響到了村民的意識和行為,比如,在我們到碧山之前,碧山是個再普通不過的鄉村,鮮有觀光客,沒有一家民宿,現在有60多家村民自發改造的民宿。碧山已經成為很多鄉村愛好者、建筑師、設計師時常造訪的地方,成為當代鄉村建設的個典型樣本和研究對象。不包括碧山書局、豬欄酒吧鄉村客棧等外來人經營的商業業態,僅我們創辦的碧山工銷社就解決了村里近10位村民的就業。我想,雖然微不足道,但于建設鄉村,我們也算貢獻了一點微薄之力。

《收藏·拍賣》:在你看來,怎樣才能稱之為“藝術激活鄉村”?

左靖:單憑藝術是很難“激活”鄉村的,一個鄉村社會包括政治、經濟、社會和文化等諸多面向,藝術并沒有我們想象的那么重要,而媒體往往會夸大藝術的作用。從近些年實踐看,鄉村建設越來越成為各個團隊協力去做的一件事,大家取長補短,各顯神通,讓文化建設、社區營造、商業發展與村民需求和參與結合起來,形成一個完整的鄉建敘事,才是我心目中真正意義的鄉村建設。