機械類專業(yè)應(yīng)用型創(chuàng)新人才多元融合培養(yǎng)體系研究與實踐

張玉良 周兆忠 江海兵

摘? 要:高等教育的主要目的是培養(yǎng)和提高學生的創(chuàng)新能力、實踐能力和綜合素質(zhì)。衢州學院是一所新建的以工為主的應(yīng)用型地方本科院校,目前已經(jīng)建立了以服務(wù)地方主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主的學科專業(yè)結(jié)構(gòu),培養(yǎng)了一批適應(yīng)地方經(jīng)濟發(fā)展的應(yīng)用型人才。但是在新技術(shù)不斷發(fā)展的新常態(tài)背景下,機械類專業(yè)應(yīng)用型創(chuàng)新人才的培養(yǎng)也暴露出一些問題。文章對此進行了人才培養(yǎng)現(xiàn)狀分析并提出了對策,從專業(yè)課程體系建設(shè)、實踐創(chuàng)新平臺建設(shè)、師資隊伍結(jié)構(gòu)以及人才培養(yǎng)評價四個方面進行改革模式探索。通過構(gòu)建機械類專業(yè)應(yīng)用型創(chuàng)新人才多元融合培養(yǎng)體系和評價體系,進而培養(yǎng)“基礎(chǔ)實、能力強、素質(zhì)高”的機械類專業(yè)應(yīng)用型創(chuàng)新人才。

關(guān)鍵詞:機械類;應(yīng)用型;創(chuàng)新人才;培養(yǎng)體系

Abstract: The main purpose of higher education is to develop the innovative ability, practical skills, and comprehension of students. Quzhou University is an applied local undergraduate college that specializes in engineering. The university has established a curriculum structure that meets the needs of developing local industries and trains applied talents to help boost the local economy. However, with the continuous development of new technologies, problems have been encountered in the training of applied innovative talents of mechanics. In this study, we analyze the current situation of personnel training and propose countermeasures. We explore the reform mode from four aspects, namely the construction of professional curriculum system, the construction of practice and innovation platform, the structure of teaching staff, and the evaluation of personnel training. We aim to cultivate mechanics students with solid foundation, strong capacity, and high caliber by forming a multi-integration training system and an evaluation system of applied innovative mechanical skills.

Keywords: enginery; applied type; innovative talents; cultivation system

高等教育的主要目的是培養(yǎng)和提高學生的創(chuàng)新能力、實踐能力和綜合素質(zhì),為國家的經(jīng)濟社會發(fā)展輸送可靠人才。對于應(yīng)用型本科高校而言,為各行各業(yè)培養(yǎng)輸送產(chǎn)業(yè)所需求的應(yīng)用型人才更是責無旁貸。當前,中國經(jīng)濟社會發(fā)展已經(jīng)發(fā)生了重大變革,隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進,互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)逐漸普及并產(chǎn)生了巨大影響,我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)。隨著中國制造2025,“互聯(lián)網(wǎng)+”、人工智能等戰(zhàn)略的逐步開展,中國機械行業(yè)正在向智能制造方向轉(zhuǎn)變,產(chǎn)業(yè)、行業(yè)對人才的需求更加迫切,對人才的要求更高。機械類專業(yè)教育面臨著重大的歷史性發(fā)展機遇也面臨著前所未有的挑戰(zhàn),對人才培養(yǎng)尤其是對能力和素質(zhì)的培養(yǎng)提出了更高地要求。如何培養(yǎng)社會和企業(yè)真正需要的機械類應(yīng)用型人才,是高等院校機械類專業(yè)當前急需進行深入研究和探討的問題。

《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020年)》明確提出,要“創(chuàng)立高校與科研院所、行業(yè)、企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)人才的新機制”,要“教育學生學會知識技能,學會動手動腦,學會生存生活,學會做人做事,促進學生主動適應(yīng)社會”。這就要求高等學校擯棄以傳統(tǒng)知識傳授為主的教學模式,推行“產(chǎn)教融合、校企合作、協(xié)同育人”,聯(lián)合政、產(chǎn)、企、校作為培養(yǎng)學生的共同體,發(fā)揮各自資源優(yōu)勢,與時俱進指定人才培養(yǎng)目標及計劃,改革人才培養(yǎng)模式,著力培養(yǎng)具有較高的工程意識和工程素質(zhì)、較強的工程實踐能力和創(chuàng)新能力、適應(yīng)企業(yè)和社會經(jīng)濟快速發(fā)展、滿足科學技術(shù)和工程要求的應(yīng)用型創(chuàng)新人才。

因此,如何培養(yǎng)適應(yīng)產(chǎn)業(yè)和社會需求的“素質(zhì)-能力-知識”,對新形勢下機械類專業(yè)應(yīng)用型創(chuàng)新人才的培養(yǎng)具有積極意義,也是高等院校機械類專業(yè)當前急需進行深入研究和探討的問題。

一、存在問題

衢州學院是一所新建的以工為主的應(yīng)用型地方本科院校,立足衢州、服務(wù)地方、輻射周邊,直接為地方經(jīng)濟的發(fā)展輸送面向生產(chǎn)和管理一線的應(yīng)用型人才。機械工程學院堅持“面向國際、融入地方、對接產(chǎn)業(yè)、協(xié)同創(chuàng)新、應(yīng)用為本”的辦學理念,經(jīng)過幾年努力,已經(jīng)建立了以服務(wù)地方主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主的學科專業(yè)結(jié)構(gòu),培養(yǎng)了一批適應(yīng)地方經(jīng)濟發(fā)展的應(yīng)用型人才。

但是在新技術(shù)不斷發(fā)展的新常態(tài)背景下,機械類專業(yè)應(yīng)用型創(chuàng)新人才的培養(yǎng)也暴露出一些問題,主要表現(xiàn)在:

1. 課程體系與產(chǎn)業(yè)需求不一致。現(xiàn)有機械類專業(yè)的課程體系基本上仍然按照傳統(tǒng)專業(yè)的思路進行課程設(shè)置,雖然已經(jīng)考慮產(chǎn)業(yè)、行業(yè)變化加入了一些新的課程,但課程體系仍然和產(chǎn)業(yè)需求存在差距。特別是理論和實踐聯(lián)系不緊密、課內(nèi)和課外聯(lián)系不緊密的問題突出,導致學生的知識體系不牢固,并且對其工程實踐能力、創(chuàng)新能力的形成未起到應(yīng)有的作用。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈參與實踐平臺建設(shè)不足。目前機械類專業(yè)具有多個包括校內(nèi)和校外在內(nèi)的多個實踐平臺,但大多數(shù)平臺均由學校單方面使用,實踐環(huán)節(jié)設(shè)置由學校完成,實踐環(huán)節(jié)的考核也由校內(nèi)老師完成。產(chǎn)業(yè)鏈參與大學生實踐平臺建設(shè)的力度不足,企業(yè)未主動參與實踐環(huán)節(jié)的設(shè)計、指導和考核,使得學生掌握的能力與產(chǎn)業(yè)鏈實際需求存在差距。

3. 師資隊伍結(jié)構(gòu)單一。受制于課程體系,機械類專業(yè)的師資隊伍絕大部分是校內(nèi)專任老師,其中大部分老師是比較傳統(tǒng)的從學校到學校的工作經(jīng)歷,缺乏在企業(yè)行業(yè)的工作經(jīng)驗,工程實踐能力缺乏,“雙師雙能型”師資欠缺,學校聘請的企業(yè)導師在實際教學過程落實中,并未充分參與到理論和實踐教學過程中。同時,學校升本時間較短,學科建設(shè)體制不完善,能對學生全面培養(yǎng)的科研導師欠缺。

4. 人才培養(yǎng)評價與產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈聯(lián)系不緊密。目前,高校人才培養(yǎng)質(zhì)量的評價仍大部分來自于教育系統(tǒng)內(nèi)部,學生只要滿足學校要求即可畢業(yè)。但應(yīng)用型創(chuàng)新人才直接在產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈中就業(yè),對其培養(yǎng)質(zhì)量的評價產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈應(yīng)該具有更強的說服力。現(xiàn)階段,產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈參與高校人才培養(yǎng)評價的程度不足,高校從產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈得到的反饋不足,人才培養(yǎng)標準與實際需求存在差距,人才培養(yǎng)的針對性和實效性得不到滿足。

二、改革內(nèi)容

以人才需求為導向,以學生為中心,以“素質(zhì)-能力-知識”體系架構(gòu)為目標,通過課程體系、實踐平臺、師資隊伍、評價體系的改革和實踐,實現(xiàn)理論和實踐相融合,課內(nèi)和課外相融合,校內(nèi)和校外相融合,技術(shù)和非技術(shù)相融合,產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、專業(yè)鏈相融合,構(gòu)建機械類專業(yè)應(yīng)用型創(chuàng)新人才多元融合培養(yǎng)體系,培養(yǎng)“基礎(chǔ)實、能力強、素質(zhì)高”的機械類專業(yè)應(yīng)用型創(chuàng)新人才。

從產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈對人才的需求出發(fā),以學生為中心,以課程體系為基礎(chǔ),以平臺建設(shè)為支撐,以師資隊伍為保障,以評價體系促改進,以培養(yǎng)學生“素質(zhì)-能力-知識”體系為目標,研究和探索機械類專業(yè)應(yīng)用型創(chuàng)新人才多元融合培養(yǎng)體系(見圖1)。應(yīng)該從如下幾個方面解決上述問題。

1. 構(gòu)建理論和實踐融合的專業(yè)課程體系。整合現(xiàn)有校內(nèi)教學資源,構(gòu)建“平臺+模塊”“理論+實踐”縱橫交錯的專業(yè)課程體系,著力培養(yǎng)學生“知識、能力、素質(zhì)”有機整體。

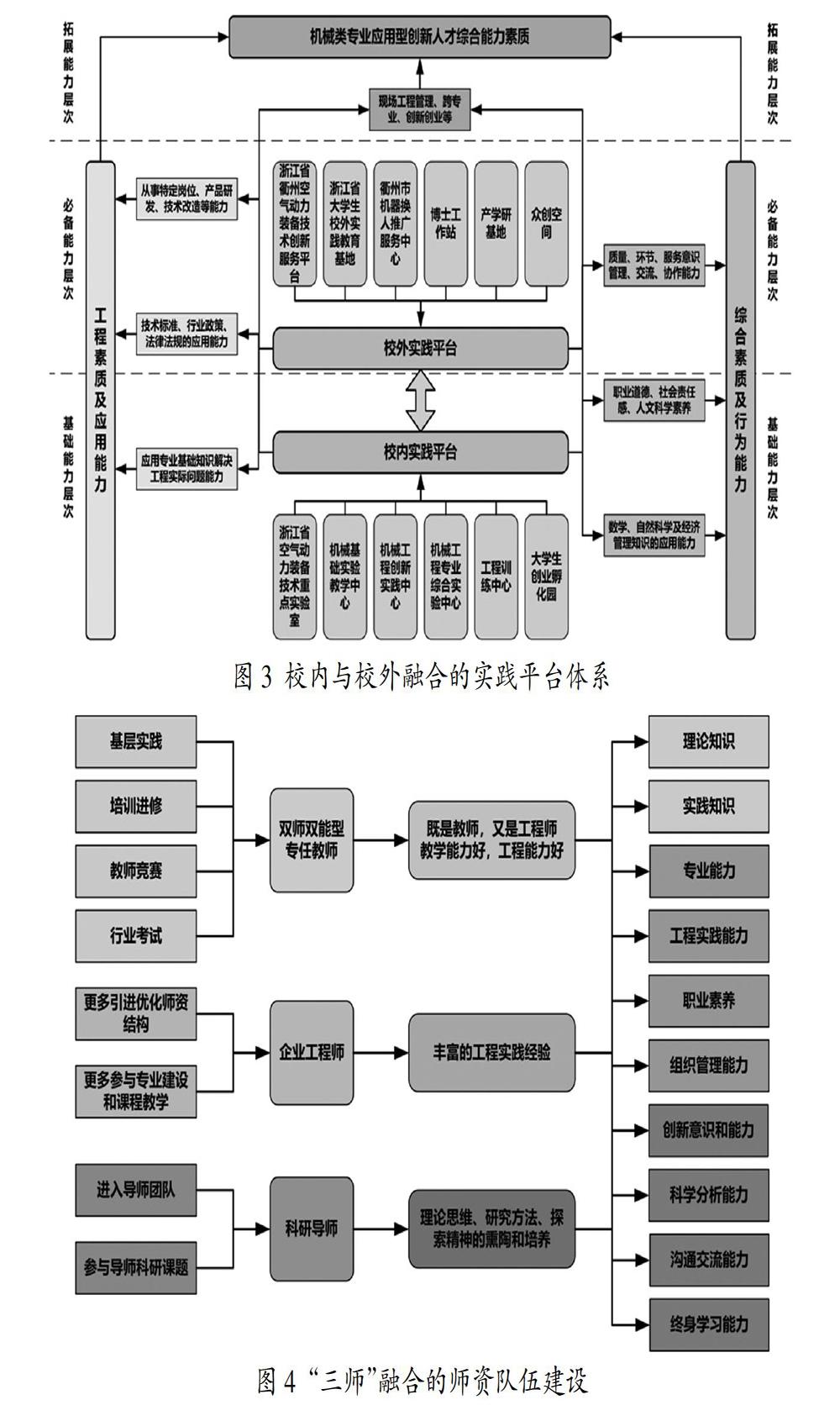

2. 構(gòu)建校內(nèi)與校外融合的實踐平臺體系。利用學科、產(chǎn)學研等平臺,構(gòu)建校內(nèi)與校外融合的實踐平臺,提高學生“基礎(chǔ)能力、必備能力、拓展能力”三個層次能力體系。

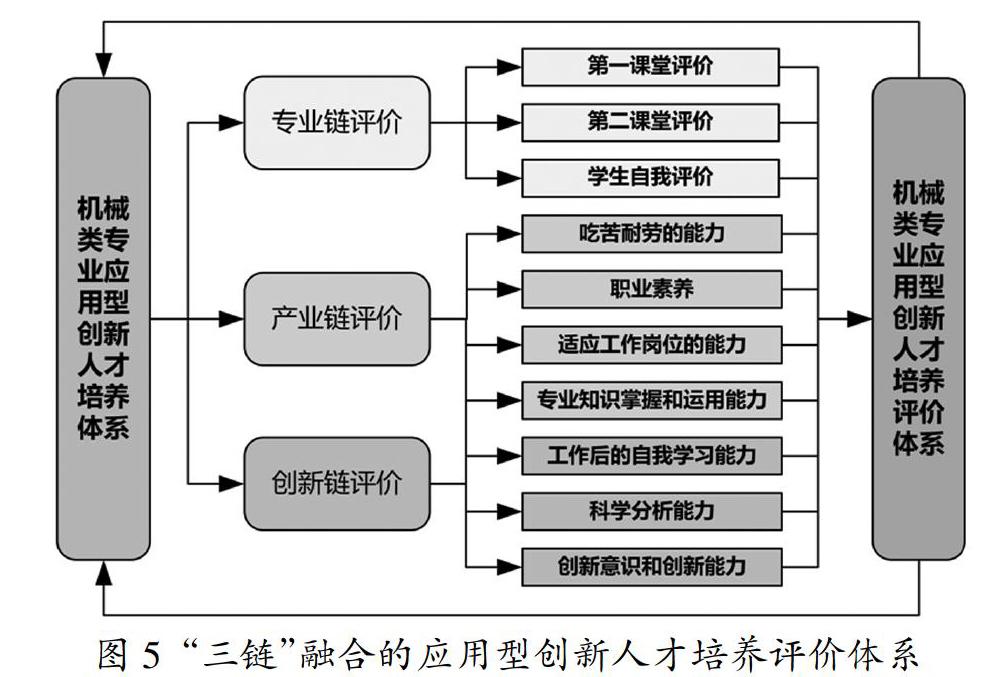

3. 建設(shè)專任教師、企業(yè)工程師、科研導師“三師”融合的師資隊伍。建設(shè)由“雙師雙能”型專任教師、企業(yè)工程師、科研導師“三師”融合結(jié)構(gòu)的師資隊伍,拓展學生知識深度和廣度,提升綜合能力和素養(yǎng)。

4. 構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、專業(yè)鏈“三鏈”融合的人才培養(yǎng)評價體系。產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈參與專業(yè)人才評價,從實際需求出發(fā)評價專業(yè)人才培養(yǎng)的質(zhì)量,提高專業(yè)鏈對產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈的符合度、依存度、貢獻度、滿意度。

三、實施方案

本項目從機械類相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈對人才的需求出發(fā),分析機械類專業(yè)人才的素質(zhì)需求和能力需求、以及所需的知識體系配置,從課程體系建設(shè)、平臺支撐建設(shè)、師資隊伍建設(shè)、人才培養(yǎng)評價體系等方面入手,主動融入應(yīng)用型創(chuàng)新人才培養(yǎng)的多種元素,構(gòu)建機械類專業(yè)應(yīng)用型創(chuàng)新人才多元融合的培養(yǎng)體系,培養(yǎng)滿足產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈真正需要的應(yīng)用型創(chuàng)新人才。

(一)構(gòu)建理論和實踐融合的專業(yè)課程體系

構(gòu)建“平臺+模塊”、理論和實踐融合的專業(yè)課程體系(見圖2),強化課程教學的基礎(chǔ)地位,著力培養(yǎng)機械類專業(yè)“素質(zhì)-能力-知識”體系,為培養(yǎng)應(yīng)用型創(chuàng)新人才奠定堅實基礎(chǔ)。

在通識教育平臺,通過思政課程、數(shù)學、英語、物理、計算機等課程和相應(yīng)實踐環(huán)節(jié),構(gòu)成公共基礎(chǔ)模塊。在學科基礎(chǔ)教育平臺,以機械工程導論課和認識實習構(gòu)成專業(yè)認識模塊,以圖學、力學、機械原理與設(shè)計等課程和測繪、CAD實踐等實踐環(huán)節(jié)為主構(gòu)成設(shè)計基礎(chǔ)模塊,以機械制造基礎(chǔ)、互換性等課程和工程訓練、CAM實踐等環(huán)節(jié)為主構(gòu)成制造基礎(chǔ)模塊,以電工技術(shù)、電子技術(shù)、自動控制原理等課程和電工電子等實踐為主構(gòu)成控制基礎(chǔ)模塊。在專業(yè)教育平臺,以各個方向主要的理論課程和相應(yīng)的實踐分布構(gòu)成機械設(shè)計模塊、機械制造模塊、自動控制模塊和流體傳動模塊。在素質(zhì)拓展教育平臺,通過社會科學、人文藝術(shù)等課程構(gòu)成素質(zhì)拓展模塊,通過社會實踐、學科競賽、創(chuàng)新項目等實踐構(gòu)成綜合能力培養(yǎng)模塊,通過生產(chǎn)實習、畢業(yè)實習、畢業(yè)設(shè)計等實踐構(gòu)成企業(yè)培養(yǎng)模塊。

通過上述理論和實踐融合的專業(yè)課程體系建設(shè),既有專業(yè)模塊又有非專業(yè)模塊、既有理論課程又有相應(yīng)的實踐環(huán)節(jié),可使學生除掌握專業(yè)理論和實踐知識之外,更多地掌握非專業(yè)知識。同時,每一個模塊都做到理論課程和實踐環(huán)節(jié)相融合,促進學生將知識轉(zhuǎn)化為自身的能力,多個模塊有序推進和強化,培養(yǎng)和訓練學生專業(yè)所需的各種能力,并在四個平臺多個模塊的訓練下,形成產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈所需的綜合素質(zhì)。

(二)構(gòu)建校內(nèi)與校外融合的實踐平臺體系

整合現(xiàn)有校內(nèi)外實踐教學資源,進一步加強“融入地方、對接產(chǎn)業(yè)”力度,構(gòu)建校內(nèi)與校外融合的實踐平臺體系(見圖3)。

以浙江省空氣動力裝備技術(shù)重點實驗室、機械基礎(chǔ)實驗教學中心省級實驗教學示范中心、機械工程創(chuàng)新實踐中心、機械工程專業(yè)實驗中心、工程訓練中心、大學生創(chuàng)業(yè)孵化園等構(gòu)成校內(nèi)實踐平臺;以浙江省衢州空氣動力裝備技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺、浙江省大學生校外實踐教育基地、衢州市機器換人推廣服務(wù)中心、企業(yè)博士工作站、產(chǎn)學研基地、眾創(chuàng)空間等構(gòu)成校外實踐平臺。

校內(nèi)與校外實踐相互協(xié)調(diào)、相互融合,著力培養(yǎng)學生“基礎(chǔ)能力層、必備能力層、拓展能力層”三個層次能力架構(gòu),培養(yǎng)和提高學生的工程素質(zhì)及應(yīng)用能力、綜合素質(zhì)及行為能力,最終形成機械類專業(yè)應(yīng)用型創(chuàng)新人才綜合能力素質(zhì)。

(三)建設(shè)專任教師、企業(yè)工程師、科研導師“三師”融合的師資隊伍