智慧灌區建設中的關鍵技術應用

張 波 陳武奮 江顯群

(珠江水利委員會珠江水利科學研究院,廣東 廣州 510610)

灌區在我國農業發展過程中起著舉足輕重的作用,是農業發展的重要保障。為了促進農業的可持續發展,避免水資源嚴重浪費,我國各地相繼開展了灌區信息化建設工作,以此來提升灌區管理服務水平,降低運行成本,實現灌區水資源統一管理,優化水資源配置[1-6]。但當前的灌區信息化建設還僅停留在信息采集、傳輸及管理的層面,遠遠不能達到精準灌溉的目標。為此,許多專家學者進行了技術探索。2013年劉海燕等人研發的基于物聯網與云計算的灌區信息管理系統,實現了物聯網與云計算技術在灌區信息管理領域的無縫對接[7]。2018年田甜等人設計了測控一體化閘門控制系統,實現了灌區供水遠程自動化控制[8]。2018年邵秋芳等人提出了將遙感技術應用在灌區信息化建設中,能夠大范圍監測土壤含水量及干旱分布范圍[9]。2019年江顯群等人研發的基于物聯網的農業痕量灌溉系統,對農作物需水模型對農作物生長階段進行了分析,獲得了農作物最佳灌溉策略,實現了對農作物精準灌溉[10]。2019年倪士超設計了基于GIS技術的劉大灌區用水管理系統,能夠實現用水數據實時采集、傳輸、匯總、分析,并制定了相應的用水管理計劃[11]。

面對我國水資源匱乏日益加劇的現狀,精準灌溉的需求越來越迫切,因此,智慧灌區的建設勢在必行。智慧灌區建設就是要對灌區運行過程中的各個環節進行深度挖掘,實現對用水過程的全程監控,加強對水資源的管理、控制。

1 智慧灌區體系結構

智慧灌區信息化的體系結構如圖1所示。整個體系結構分為感知層、傳輸層、應用層3層。感知層負責灌區水位、雨量、流量、墑情、溫度、濕度等數據的采集工作。網絡層主要負責傳輸感知層采集的數據信息,目前所采用的傳輸方式包括有線鏈路、無線鏈路、超短波傳輸等。應用層是整個體系結構的核心,負責對數據進行分析計算和數據挖掘,實現智慧預警,生成合理的輸配水方案。

圖1 智慧灌區信息化的體系結構

智慧灌區融合了當前先進的人工智能技術、物聯網技術、云計算技術、測控一體化技術等,實現灌區輸配水遠程控制、水質水雨情實時測報、閘門遠程啟閉等多項功能,為灌區管理者提供方便、快捷的智能化服務,保障灌區工程安全運行,優化水資源配。

2 主要關鍵技術

2.1 遙感技術

當前測量灌區內土壤墑情的方式主要是通過安裝在土壤中的墑情傳感器,將采集到的數據通過網絡傳輸到數據中心,用戶通過信息化軟件系統查閱土壤墑情。由于受到傳感器安裝密度、灌區內地形地貌、氣候等因素影響,該種方式不能全方位、真實地了解灌區內土壤墑情。僅僅依靠信息化系統提供的“簡單”的墑情數據,無法對灌區內的農作物進行精準灌溉。漫灌的方式不僅造成水資源浪費,還可能影響農作物的生長。

遙感技術具有較大的觀察范圍,可對整個灌區內的各項基本信息進行全方位了解。因遙感技術具有較強的實時性,能夠實時了解灌區內作物的種植結構、農作物長勢以及干旱分布范圍,將遙感影像通過數據服務的形式提供到灌區信息化系統中,灌區管理人員可通過信息化系統中提供的GIS功能,全方位了解灌區的運行狀況。通過監測灌區內干旱分布范圍,參照不同作物在不同生長期的需水量,進行合理的水資源配置,既有利于農作物生長,也達到了精準灌溉的目的。

2.2 物聯網及云計算技術

當前已完成建設的灌區信息化系統,由不同的承建單位完成。每個承建單位在構建業務系統的過程中,使用各自的技術框架,且各個灌區承建單位在進行數據庫系統設計時,由于數據分類、定義、規范、結構不統一等問題,導致數據共享能力較低,造成了“信息孤島”。若灌區信息化系統的原建設單位不再對已建立的信息化系統進行維護,承接運維的單位往往采取“推倒重建”的粗暴方式對原有的信息化系統進行重構。因此,在灌區長期的運維工作中必定存在大量的重復建設工作,嚴重影響灌區管理工作的正常開展,限制了灌區可持續發展。

物聯網及云計算技術應用于灌區信息化中可解決以上問題。首先,通過物聯網技術,對灌區內的設施、設備進行全面感知,對灌區內的水位、雨量、流量、溫度、濕度、蒸發量等數據進行實時采集,通過有線網絡(無線網路)將數據傳輸至云計算平臺。通過在云計算平臺建立標準、統一的數據庫管理系統,接收來自不同灌區采集的數據,方便了數據交換及共享。由于云計算平臺接入靈活、安全、可用性高,且能夠提供動態池,可以高效提供信息服務。

云計算平臺提供便利的數據交換及資源共享服務,灌區信息化系統承建單位,可根據需求從云平臺獲取數據,服務用于業務系統的開發及維護,從而降低系統的開發難度,節約開發時間,為灌區的可持續發展提供技術支持。

2.3 測控一體化技術

我國大部分灌區的閘門控制仍然依靠人工操作,落后的管理手段,導致灌區運行效率較低。當旱情來臨需要對農田灌溉時,灌區管理單位需要通知各個水閘的管理人員進行閘門啟閉工作,由于缺少水量計量設施,用水戶往往根據生產經驗判定用水量,灌溉方式仍然采用傳統的漫灌形式,不僅導致水資源嚴重浪費,容易誘發灌區內土壤板結及蟲害,而且增加了灌區管理單位的工作量。

依照“無人值守、少人值守、統一調度”的原則,研發測控一體化閘門技術并應用于灌區管理中,通過多級閘門聯合調度機制對灌區內的用水量進行合理調度。該項技術集成了閘門控制技術、水量計量及視頻監控等功能。閘門控制技術可以根據需求,遠程對閘門進行啟閉操作,具有較強的實時性,視頻監控功能可以更加直觀、便捷地輔助閘門啟閉操作,同時還能精確地控制閘門的開啟高度,極大地節約了人力資源。水量計量則可精確控制過閘水量,達到節水灌溉的目的。

3 智慧灌區應用案例分析

3.1 錦江灌區信息化建設現狀

錦江灌區位于江門市轄區的恩平市大田鎮境內,設計灌溉面積為20.20萬畝,是恩平市境內最大的灌溉工程。錦江灌區灌溉水源主要來自錦江,結合渠道沿線各小水庫、小山塘,組成一個“長藤結瓜”式灌溉工程。錦江灌區以錦江河為界分為兩部分,錦江河右岸為江南灌區,錦江河左岸為江北灌區。

錦江灌區于2019年完成了智慧灌區建設,該項目前期建立了37個遙測站點,后期進行了補充完善,新增了8個遙測站點,目前灌區內共有45個遙測站點。本次項目建設包括硬件設施、軟件系統兩個部分。

a.硬件設施:包括錦江灌區45個遙測站點硬件設施,通過物聯網技術對安裝的遙測站點全面感知,對錦江灌區內的水位、雨量、墑情、溫度、濕度圖像、視頻等信息進行采集,并通過有線傳輸和無線傳輸方式將數據傳輸到部署在云平臺的數據庫系統中,實現數據標準化存儲及管理。

b.軟件系統:根據灌區管理單位的需求,開發了錦江灌區管理信息系統。通過該軟件系統,灌區管理單位工作人員,可以查看灌區渠系分布、遙測站點安裝位置及各項監測要素實時信息,系統還可根據渠系閘群的實測水位、流量及供水計劃,自動生成調度方案。

3.2 錦江灌區信息化系統結構

錦江灌區信息化系統結構如圖2所示。該系統結構分為感知層、數據支撐層、應用支撐層、綜合應用層、應用交互層5個層面。

圖2 錦江灌區信息化系統結構

3.3 遙感技術在錦江灌區中的應用

遙感技術具有實時性強、觀察范圍廣的特點,錦江灌區將遙感技術應用在灌區信息化中,可實時、全面地觀察灌區內干旱分布范圍情況。遙感影像以服務的形式接入到系統中,系統將影像以圖層的形式加載到GIS功能模塊呈現給用戶,如圖3所示。將遙感影像與灌區內安裝的各類智能感知設備采集的實時數據相結合,為灌區內的水資源配置提供科學的依據。

3.4 物聯網及云計算技術在錦江灌區中的應用

在灌區信息化建設中,由于缺乏統一規劃建設及管理,導致業務系統之間數據共享能力低,人為地制造了“信息孤島”。為了解決這一問題,將物聯網及云計算技術應用到錦江灌區信息化建設中,其體系分為結構感知層、傳輸層、應用層,如圖4所示。感知層實現灌區內所有遙測站點全面物聯,傳輸層負責將遙測站點采集到的水位、雨量、墑情、圖像等信息通過無線網絡傳輸至云計算平臺,進行統一管理,為灌區的信息化建設提供數據支撐。部署在云計算平臺的錦江灌區管理信息系統,負責對所有遙測站點采集的信息進行分析、處理,生成調度方案,并通過物聯網下發指令,實現灌區輸配水遠程控制,為灌區內水資源合理利用提供科學的依據。

圖4 錦江灌區管理信息系統體系結構

3.5 測控一體化技術在錦江灌區中的應用

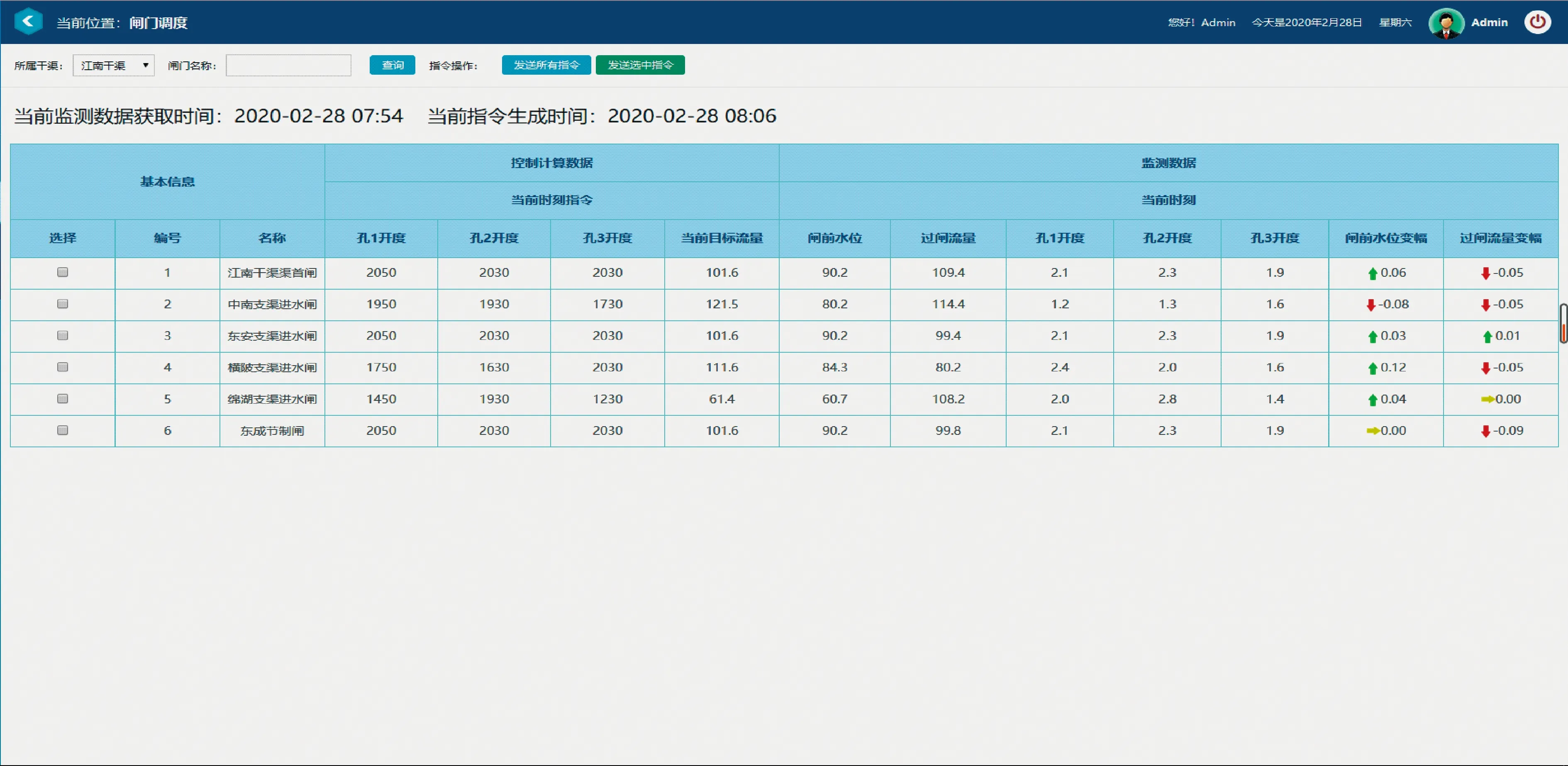

為了提高灌區的運行效率,測控一體化技術在錦江灌區中得到了應用,如圖5所示。該項技術依照“無人值守、少人值守、統一調度”的原則進行設計。系統可根據渠系閘群的實測水位、流量及供水計劃,自動生成不同運行工況下的節制閘、分水閘的運行調度方案。利用智能感知技術、智能控制技術,實現閘門的遠程控制。用戶通過系統下發指令,即可遠程對閘門進行啟閉操作。由于系統可實時監測閘門開度、上下游水位及工況,因此可對過閘水量精確控制,實現了水資源的科學調度、合理分配。

圖5 測控一體化技術在錦江灌區中的應用

4 結 語

灌區信息化是灌區持續發展的基礎,也是我國農業可持續發展的根本保障。在“以水定需、量水而行、因水制宜”的方針指導下,建設智慧灌區是灌區可持續發展的必然趨勢。智慧灌區的建設,不僅可以對灌區內各類感知設備進行全面感知、統一管理,而且借助于云計算平臺高性能、可擴展的計算資源及存儲能力,可對灌區內各類感知設備采集的數據資源統一管理,并根據不同的業務部門需求提供數據共享,避免“信息孤島”,通過對各類數據進行深度挖掘,可得出科學合理調度方案,實現灌區內水資源科學調度、合理利用,進而提升灌區管理水平。未來可將人工智能技術應用到灌區管理中,通過對不同作物建設需水模型,實現灌區用水精細化管理,進一步推動灌區可持續發展。