胃大部切除術與單純修補術治療胃潰瘍穿孔的臨床效果差異分析

任國林

【摘 ?要】目的:探究在胃潰瘍穿孔患者中采用胃大部切除術和單純修補術的臨床效果比較。方法:研究中病例均選自我院收治的胃潰瘍穿孔患者,病例數共計250例,病例選取時間始于2012年7月,2018年7月截止。利用隨機數字表法將患者分為實驗組(n=125)和對照組(n=125),其中接受單純修補術的患者納入到對照組,其中接受胃大部切除術的患者納入到實驗組,比較手術時間、住院時間、并發癥等臨床療效。結果:對照組患者的手術時間和住院時間相比于實驗組均更高,組間差異存在比較意義(P<0.05);同時對照組患者的并發癥發生率低于實驗組,組間差異存在可比性(P<0.05)。結論:胃大部切除術和單純修補術對胃潰瘍的治療各有優劣,胃大部切除術的手術時間和住院時間更高,但是并發癥更低,因此因根據患者的實際情況選擇合適的手術方案。

【關鍵詞】胃大部切除術;單純修補術;胃潰瘍穿孔

【中圖分類號】R656 ?????【文獻標識碼】A ?????【文章編號】1672-3783(2020)06-0078-01

胃潰瘍是目前一種臨床常見的胃部疾病,其并發癥包括胃穿孔。胃穿孔的臨床表現癥狀包括胃部疼痛,腹瀉,嘔吐,惡心等等[1-2]。患病后會對患者的生活質量造成嚴重的影響,目前胃潰瘍穿孔的治療主要包括手術治療,手術治療包括:單純修補術、胃大部切除術。本次選取在我院進行治療的患者作為研究對象,具體詳情結果如下:

1. 資料與方法

1.1一般資料

在2012年7月-2018年7月期間收治的胃潰瘍穿孔患者中采用隨機的形式抽取250例作為調查對象,并將所有患者進行分組,分組方法為抽簽法,分別為:對照組、實驗組,每組有患者125例。對照組男女比例為75:50,年齡范圍:17-72歲,年齡均值為(47.3±3.1)歲,平均受教育年限(11.43±1.56)年;實驗組對照組患者的男女比例為64:61,年齡范圍:19-70歲,年齡均值為(45.5±4.2)歲,平均受教育年限(11.59±1.77)年。對照組和實驗組患者的性別、年齡等資料無差異,不具有統計學意義(P>0.05)。本次調查已取得我院倫理委員會同意。

1.2方法

對照組實施單純修補術,方法:對患者實施麻醉后,在探查穿孔部位后,在患者上腹中間部位做一切口,對腹腔鏡下清洗后,采用7號絲線對患者穿孔部位鏡下全層縫合,進行大網膜覆蓋,并進行結扎。

實驗組接受胃大部切除術,方法:對患者實施麻醉后,在患者右上腹做切口,探查穿孔部位,清理腹腔,將穿孔部位連同胃大部切除,根據情況行畢Ⅰ式或畢Ⅱ式胃腸吻合術后關腹,放置引流管。

1.3評價指標

1.3.1比較實驗組、對照組患者的手術時間/住院時間等臨床指標。

1.3.2比較兩組患者的并發癥發生率,包括:切口感染、復發、腹腔感染、腸合口梗阻。

1.4統計學分析

SPSS17.0對本次研究中所有數據進行處理,其中手術時間、住院時間和并發癥發生率分別采用(x-±S)和(n,%)描述并分別行T值檢驗,當P<0.05,研究結果具有統計學意義。

2. 結果

2.1臨床指標對比

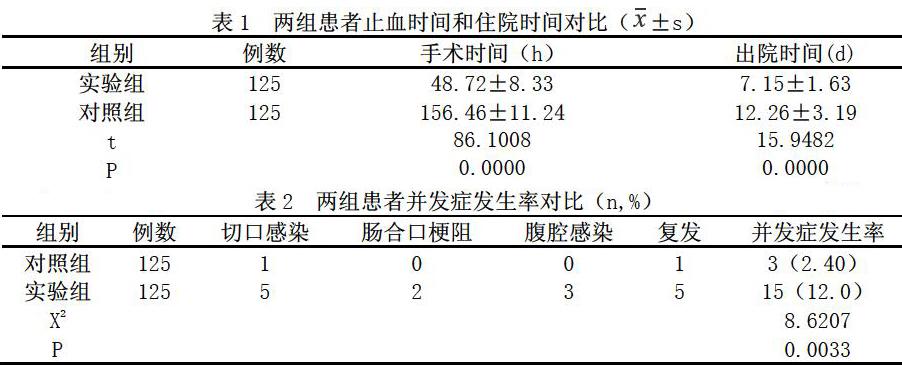

對照組患者的手術時間、住院時間均高于實驗組,組間差異存在可比性(P<0.05),具有統計學意義,詳情見表1。

2.2并發癥發生率對比

對照組中15例患者出現并發癥,并發癥發生率為3%;實驗組中3例患者出現并發癥,并發癥發生率為12%,實驗組高于對照組,數據對比差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

3. 討論

胃潰瘍穿孔是目前臨床中比較常見的一種急腹癥,主要發病位置在胃竇前臂小彎側,胃潰瘍穿孔主要發病人群為50歲以上老年人群,其主要是由于胃酸分泌過多,胃粘膜保護功能差,幽門螺桿菌感染所引起的。目前對于胃潰瘍穿孔的治療主要包括手術治療。手術分為胃大部切除術、單純修補術。胃大部切除術能夠將胃穿孔以及胃潰瘍等問題一次性切除,從而有效降低術后復發率,大面積潰瘍,膽汁反流等問題經過胃大部切除術均可得到有效的改善,同時能夠有效預防疾病的擴散。單純修補術創傷比較小,同時患者術后恢復比較快,并發癥比較少,相對比較安全。但是這種治療方式會導致患者復發率增加,很多患者需要進行二次手術。為了驗證其臨床癥狀,本次調查選取了250例在我院進行治療的胃潰瘍穿孔患者進行研究調查,采用胃大部切除術,單純修補術各有利弊。

綜上所述,在胃潰瘍穿孔患者中應用單純修補術進行治療效果顯著,但是并發癥比較高,胃大部切除術復發率比較低,但是創傷比較大,因此需要根據患者的實際情況進行選擇。

參考文獻

[1] 王丁.胃大部分切除術和單純修補術治療急性胃穿孔的臨床治療效果觀察[J].心血管外科雜志(電子版),2018,7(4):750-751.

[2] 王建宏,常素紅.單純修補術與胃大部分切除術在急性胃穿孔治療中的應用[J].中國藥物與臨床,2019,19(19):3346-3348.