畫竹札記

□方政和

《竹石圖》 元.王蒙

說到創作題材上的偏愛,我喜歡不激不厲、徐徐漸進的繪畫方式。這種看似“慢”的方式,在面對紛繁復雜的自然時,平靜的目光會因耐心而生發出敏感、細致的觀察態度,體驗和領悟也會隨著自然慢慢沉淀。這種偏于“慢”的節奏,讓人的選擇變得主動、從容。

我單位學院樓前的斜坡上,植了不少修竹,是屬于特別娟秀的那種。這與我家鄉閩南的綠竹不同。閩南的綠竹莖節粗大、竹竿高挑、葉片碩大。在中國人的心目中,竹子是君子型的植物,被賦予挺拔高潔、寧折不彎的品質。自《詩經》到“歲寒三友”“四君子”等,竹子都是樸素、氣質不凡的象征。《幼學瓊林》中說:“松號丈夫,竹稱君子。”從魏晉的“竹林七賢”、王羲之的蘭亭翠竹、王徽之的“何可一日無此君”,到王維的竹里館、文同的“渭川千畝,胸有成竹”,及至蘇東坡的“寧可食無肉,不可居無竹”等。歷代文人將超乎尋常的熱情和美譽,傾注于這一竿輕盈的修竹上,從文學意義上完成了對竹之“君子”品格的塑造。這是人格修養在竹子上的一種映照,從竹格最終回歸人格,體現的正是中國人美好的人格理想與倫理品質。

傳統“四君子”中,竹子是個較為特別的例子——“竹之為物,不剛不柔,非草非木……”,而梅、蘭、菊都以花各擅勝場。與這三者相比,竹子在外形上似乎并無特別出眾的形象美感。當然,竹子也開花,不過民諺里的“苦竹開花”是個不好的征兆,竹子一開花,預示著這叢竹即將枯萎凋零。春去秋來,竹子一直以較為固定的形象出現,這不免令人深思:梅花獨抱孤潔,暗香浮動,傲視冰雪,體現的是凌寒獨自開的錚錚品格;蘭之美一則在葉、一則在花,空谷香溢、清馨幽遠,散發著高雅純潔的神韻;菊花的綻放是秋季里最絢爛的一幕,東籬晚香、熱烈飽滿、充滿張力,是蕭瑟的秋色賦中最濃重的一筆。而竹子則極少開花,它四季青翠、風姿清潤,不爭時尚、不趨時流,如古之隱者,清靜淡泊,以一顆平和樸素之心來對待世間萬千變幻,滋養安寧、平靜的心境。

竹子的一枝一葉都蘊藏著人生最本質的內在精神,是為人處世參照的鏡子。正因為寄寓對心靈的注視與傾訴,才使竹子成為中國歷代文藝作品中長盛不衰的題材,更是保持氣節操守的君子品格的承載物。這種至清至高的無花之美,正是君子品格的核心。而這些人類賦予植物的品格,也使竹子卓然立于“君子”之列。

竹子的君子品質,其實與具體繪制一幅竹子畫并無太多直接的關系,畢竟畫幅體現的是可視的形象,中國傳統繪畫強調“以形寫神”——神韻的傳達有賴于形象的刻畫。初學繪畫,首先考慮的是對象的外在形象,如何將客觀自然的形象轉化為畫面的形象,涉及對象形態所具備的美感,也就是我們常說的形感。所謂形感,是指對形的一種藝術感覺,它依托于具體形狀之上,又絕非單純可見的具體形狀。這種藝術感覺建立在客觀事物的基礎上,但又超越了這些自然屬性,是蘊藏在人的視覺表象背后構成物體形式美感的內在結構。

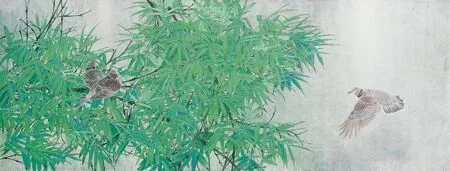

《鳥竹圖》 方政和

與花相比,竹子屬于另一種類型的美。竹的形感全在“單純”二字,竹節漸高,竹的主干直線中逐步舒展出優美的弧線,枝梢的弧線中又聚攏了重重疊疊的長三角形狀的葉片,枝葉相錯、折旋向背各異、姿態曲盡生意。竹節間小枝梢的穿插分布,使其簡約單純的形象中衍生出豐茂繁密的意味。

我畫竹多用雙勾,線條細勁圓潤,然后悉心渲染,一滴綠、半點黃、幾片青……在水色的濡潤下,長葉青青,一抹暖赭在竹尖搖曳,和著晨曦中的水汽,露潤嬋娟,竹香似可聞……

《春鳩鳴何處》 方政和