潘天壽與廣州美院之緣

韓幫文

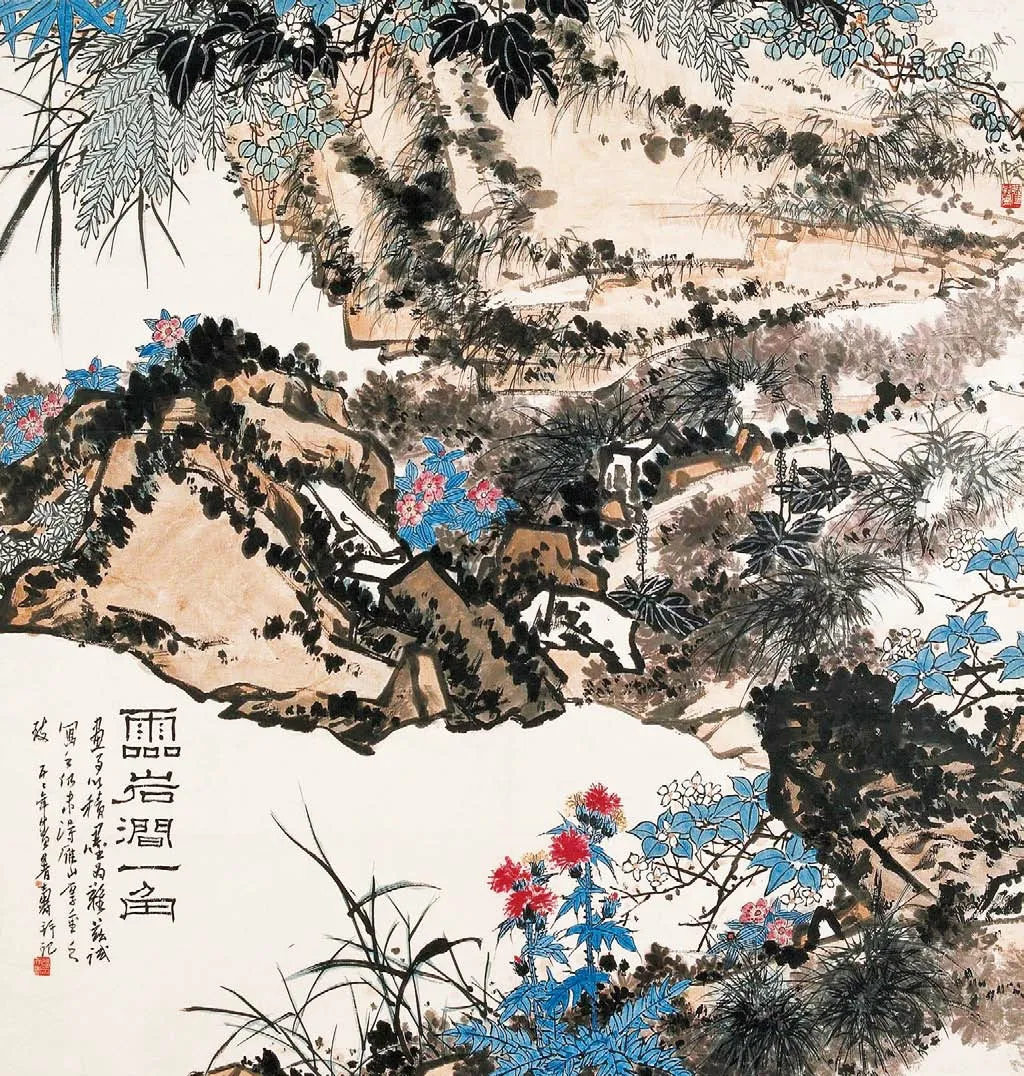

《靈巖澗一角》 潘天壽

清末民初,高劍父、高奇峰及陳樹人等人作為嶺南畫派的先驅(qū),曾高度活躍于滬上。他們結(jié)交文人墨客、創(chuàng)立《真相畫報》,留下了濃墨重彩的印跡,對中國現(xiàn)代美術(shù)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。除此之外,從嶺南走出來的林風(fēng)眠、鄭錦、陳大羽、關(guān)良、賴少其等美術(shù)大家,都在北京、上海、浙江、江蘇、安徽等地留下了深深的足跡,成為當(dāng)?shù)啬酥寥珖@著的文化符號。而與此相對的是,黃賓虹、齊白石、潘天壽等人皆曾踏足嶺南大地,留下了一段段佳話。

1949年之后,名家造訪嶺南的節(jié)奏時斷時續(xù)、時頻時緩。20世紀(jì)60年代初,廣州美院國畫系不拘門戶之見,廣延各地名流與各路賢能到系里講學(xué),一時蔚為大觀。其中,潘天壽來穗講學(xué)就給一代廣美人留下了深刻印象。

在廣美老教授梁世雄的記憶里,潘天壽曾先后兩次造訪學(xué)校國畫系。第一次是在1961年11月,由時任廣州美院副院長的關(guān)山月先生親自主持。潘老穿著灰色的中山裝,戴著一副黑框眼鏡走進了課室,幾句平和的問候一下子拉近了與在座師生的距離。“整個國畫系的學(xué)生也就五十來人,加上老師,聽課的總?cè)藬?shù)也不過六十來人。”

這次講學(xué)持續(xù)了整整一個上午,潘先生沒有帶任何講稿,全是臨場發(fā)揮。“當(dāng)然,他也是有備而來。他主要講中國畫的題款與鈐印,而這一塊內(nèi)容正是當(dāng)時教學(xué)最緊缺的。所以,他講的每一句話都可能是出于自己的深切思考,也具有很強的針對性。”梁先生對其中一句話記憶猶新,那就是“題款是中國畫的一部分,而非無關(guān)緊要”。為了印證這句話,梁先生特意從畫室拿出來一本潘天壽的畫冊,翻到“石榴”這一頁,畫面的右邊中間靠上部位留下明顯的“縫補”痕跡。經(jīng)梁先生的講解才得知,潘老完成這幅畫之后發(fā)現(xiàn)款上款下的兩塊空白面積大小相近,不甚滿意這樣的布局,最終不惜將款字裁下,重新再寫,并向上移動一寸許,方才覺得妥帖。由此可見潘老為藝之匠心。

在這堂課上,潘老多次重申“三三三制”,即中國畫教學(xué)中,學(xué)生讀書應(yīng)占修學(xué)時間的三分之一,書法占三分之一,繪畫占三分之一。這種藝術(shù)理念在梁世雄先生心里留下了深深的烙印。他重視書法訓(xùn)練,力主廣美國畫系開設(shè)書法課,除了岳父容庚先生的教導(dǎo)之外,也與潘老的授課有脫不開的干系。在梁先生的眼里,課堂上的潘老談吐嚴(yán)謹(jǐn),很少以風(fēng)趣的方式傳道授業(yè),但也絕非不茍言笑。比如,他將自己與白石老人做對比,就引起聽眾的竊笑。潘老說:“論天資,我高于齊先生;但論勤奮,我就差很遠(yuǎn)了。”能在大庭廣眾之下吐露如此心聲,足見潘老性情之坦蕩。在這次講學(xué)中,潘老還動筆創(chuàng)作了兩幅作品。據(jù)《潘天壽誕辰110周年紀(jì)念專輯》整理的潘老年譜記載,示范作品為《蘭花石榴圖》和《鷲石圖》(現(xiàn)藏廣州美院)。

廣東畫院原院長王玉玨當(dāng)時還是廣州美院的一名學(xué)生,在那么多南下的名家授課與示范中,潘天壽先生給她留下的印象最深。對于潘先生,王玉玨早就敬仰不已,但也只是在畫冊上一瞻其藝術(shù)風(fēng)范,而這次能親眼看到他作畫,自然受益匪淺。“那個時候條件不好,墻上連個畫板都沒有,而且老師畫畫的地方也不是很大。由于潘先生的畫比較大,桌子上放不下,就鋪在地上畫。”在王玉玨的記憶里,潘先生畫畫非常慢,思考半天才落筆。就在這次示范中,她還第一次看到指墨畫的創(chuàng)作過程。“早有耳聞,覺得很神奇,手指頭怎么畫畫呢?”王玉玨看到,潘先生的指甲比別人稍微長一點,在里面放了一些棉花,再用棉花吸上墨來畫,“這樣畫出來的線條就很硬朗,同毛筆畫出來的就不一樣”。為了讓學(xué)生了解這種畫法,潘先生沉得住氣,一點一點地畫,最終的畫面給人一種沉甸甸的感覺。這讓王玉玨與同學(xué)們大開眼界,贊嘆不已。

那對于南下講學(xué)的先生們,廣美又是怎樣給予回報的呢?梁先生強調(diào),潘老及其他北方名家來校講學(xué)均是免費授課,校方?jīng)]有提供一分錢課酬費。如果非要說回報,請主講嘉賓去美院附近的南園酒家吃飯勉強算是。南園酒家是廣州知名的園林式酒家,風(fēng)景優(yōu)美,頗具嶺南風(fēng)格。據(jù)梁先生回憶,因為距離鄰近,當(dāng)年廣美經(jīng)常邀請主講嘉賓去那里吃飯,以表謝意。潘老這次講完課后,亦然。由關(guān)山月先生、黎雄才先生帶他過去,還有幾位年輕老師陪同。梁先生說,當(dāng)時點的飯菜都是嶺南風(fēng)味,潘老倒吃得津津有味。在飯桌上,潘老與關(guān)老、黎老談笑風(fēng)生,給了梁先生十足的親切感。飯后,美院老院長胡一川、關(guān)山月等人與潘老留下了一幀合影,梁先生亦在其中。20世紀(jì)80年代初,潘天壽故居(今潘天壽紀(jì)念館)向梁先生征集這幀相片出版,他大度地捐獻了出來。后來,他還有幸親赴杭州拜見了潘老,并得到潘老贈送的一幅小品。

《天都奇松》 梁世雄