漢語寫作教學結構和過程理論模型研究①

鄭艷群,周夢圓

(北京語言大學漢語國際教育研究院,北京100083)

1. 研究方法和研究意義

崔永華(1992)指出,分析課堂教學結構,可以使我們更好地遵循教學規律,使課堂教學形成清晰的教學模式。在這里,課堂教學結構被視為構建和認知教學模式的關鍵。呂必松(2007)在闡述漢語教學本體理論研究的各項內容時,強調了教學結構和教學過程這兩個重要的對象。可以看出,無論是從課堂教學層面,還是從學科建設層面,結構和過程問題都較早地被納入教學研究的視野。鄭艷群、袁萍(2019)將結構和過程研究視為漢語教學研究的基本問題,屬于漢語教學的基礎研究。

結構和過程研究有不同的研究范式,既可以基于對已有思辨性或經驗性教學認知的系統分析推導出理論模型,又可以基于教學實踐對實際教學系統分析后建立應用模型,還可以進行模型之間的對比研究。(鄭艷群,2020)本研究立足于已有文獻中的認知,開展理論建模。

關于寫作教學結構和過程的已有論述多集中于對教學環節、步驟和方法等的討論,且多出自本領域專家或權威學者,體現了學界對這一問題的理論思考具有一定的高度和水平,但已有研究也存在如下問題,值得進一步研究:(1)并非是在同一個系統框架下對寫作教學結構和過程的描寫,體現為結果的精細層級不同,或側重點不同。有時即使同一學者的同一文獻對結構和過程也有不同的闡述。(2)使用的術語相同,但所指不同;使用的術語不同,但所指相同。因此,本研究的建模工作將致力于在一個體系下對寫作教學結構和過程進行表達,使已有的理論認知可以在其中得到解釋。其方法是,既從頂層、中觀層、微觀層去逐層架構和細化理論模型,即自上而下的策略;又從構件、結構和過程逐步構造和生成理論模型,即自下而上的策略。

教學結構和過程是一個復雜的動態系統。針對上述問題,為了更準確地發現和挖掘其中的特征并形成對特征之間關聯關系的認知,本研究將對寫作教學結構和過程問題進行特征表達、計算和提取。具體實施方案如下:(1)窮盡性地搜索截至2019 年論及寫作教學結構和過程的研究文獻,作為“漢語寫作教學文獻—結構與過程詳解數據庫”①已有研究中共有14 份文獻論述中涉及寫作教學結構和過程問題,分別是:祝秉耀(1984);祝秉耀、傅億芳(1996);陳田順(1999);何立榮(1999);崔永華、楊寄洲(2002);羅青松(2002);王鳳蘭(2004);翟艷、蘇英霞、戴悉心(2006);張寶林(2009);周小兵(2009);鄒昭華(2009);翟艷、蘇英霞(2010);徐子亮、吳仁甫(2013);楊惠元(2019)。的基礎。(2)根據鄭艷群、袁萍(2019)關于構件、結構和過程的認識,通過內容分析提取出構件;從概念出發,鑒別文獻中的結構和過程信息,并給出形式化表達②本研究用羅馬字母對頂層基本環節進行賦碼;用英文字母對基本環節下中觀層的構件進行賦碼,構件代碼取自相關名稱(或術語)英文表達中有區別性特征或能起到區分作用的字母或字母組合(首字母大寫,若有其他字母則其余小寫);在中觀層用英文字母加數字下標的形式表示微觀層的相應構件;用字母連寫表示對應的結構類型(如KM 結構,表示由中觀層K 和M 形成的結構);用方括號中含字母及短橫線表示對應的過程類型(如[K-M]過程,表示由KM 結構形成的過程)。此外,本文關于過程的表達中,構件代碼連寫表示對應的構件在過程中相互交融,難以分割(如[KM],表示知識講解和范文分析融合進行,難分先后),或者表示雖存在先后順序但構件間的關系非常緊密(如[KS],表示先知識講解,緊接著進行規則總結)。,再分別納入頂層、中觀層和微觀層總體框架。(3)從大數據理念出發,對有關結構和過程信息及關聯信息進行統計,給出傾向性結果③相關結果通過支持率來體現。本文有關支持率的計算為支持觀點數除以觀點總數。已有文獻中,共出現了21 項關于結構的觀點和27 項關于過程的觀點。,最終完成寫作教學結構和過程的理論模型推導。(4)對模型的特征作分析。本研究的結果將有利于深化對已有教學認知的理解并為教學創新創造條件;同時,也為寫作教學設計、教學應用、教學管理、教學測評和教學優化的研究與實踐提供參考,還可以為漢語寫作慕課或微課教學單元設計提供依據。

2. 頂層模型推導及特征分析

專家學者關于寫作教學結構和過程的表述或粗或細,但可以從宏觀上提取出基本環節,以此推導出頂層模型。

2.1 頂層模型推導

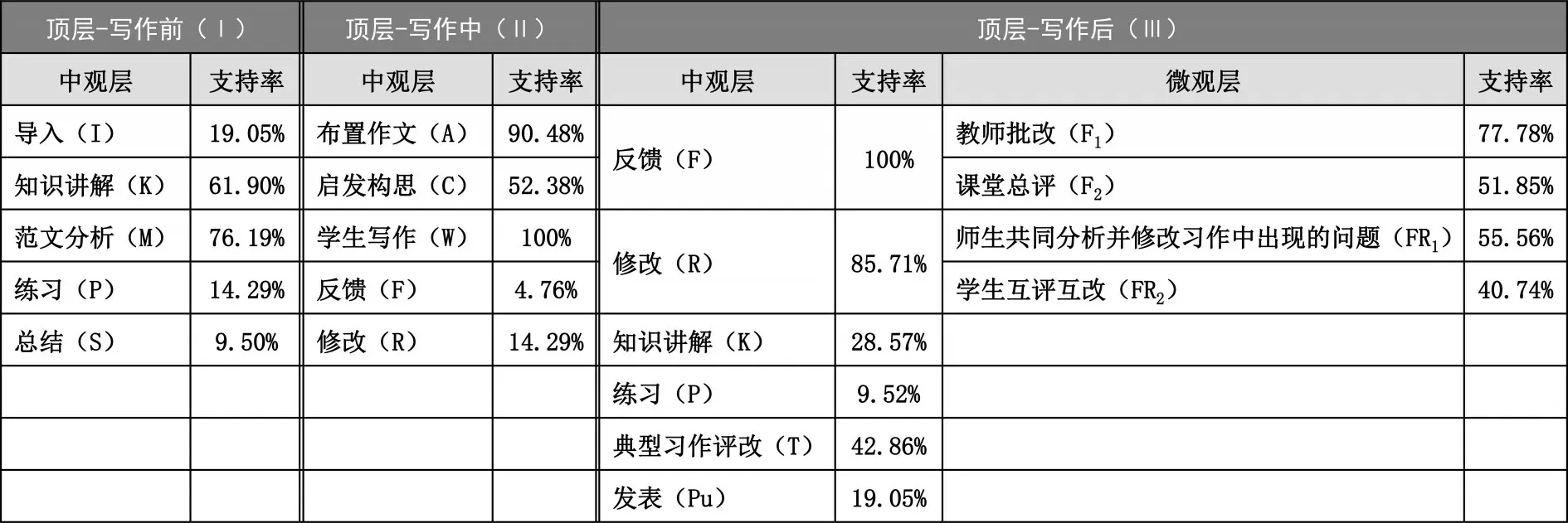

經過提取、匯總和對術語歸一化處理,從“漢語寫作教學文獻—結構與過程詳解數據庫”中提取出“寫作前(Ⅰ) ”“寫作中(Ⅱ)”“寫作后(Ⅲ)”共3 個基本環節。綜合已有認知,我們給出基本環節的具體表述:“寫作前(Ⅰ)”指預備性的、與寫作相關的寫作指導。“寫作中(Ⅱ)”指針對具體寫作任務的寫作準備,以及為完成寫作任務而正式開始實施相關行為并形成文本作品。“寫作后(Ⅲ)”指形成文本作品后實施的評價反饋和總結釋疑,以及進一步的鞏固提升和作品分享等。基于上述基本環節,通過對基本環節結構和過程概念認知的分析和計算,可以完成寫作課頂層模型的推導(見圖1)。

圖1 :寫作教學頂層結構和過程—理論模型示意圖

2.2 頂層模型特征分析

由圖1 可以得到關于頂層模型的如下3 點認識:

(1)“寫作中 (Ⅱ) ”和“寫作后(Ⅲ)”環節為寫作教學的必有項(支持率均為100%),體現了理論研究中對寫作訓練和寫后講評必要性的強調;已有認知中關于“寫作前(Ⅰ)”環節的共識傾向頗高(支持率為95.24%),為實施寫前指導提供了強有力的理據。

(2)不同結構類型和過程類型是由基本環節的不同組合和排列形成的,共有ⅠⅡⅢ和ⅡⅢⅡ2 種結構類型,以及[Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ]和[Ⅱ-Ⅲ-Ⅱ]2 種過程類型。

(3)對ⅠⅡⅢ結構和[Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ]過程的突出認識(支持率分別為95.24%、96.30%)可視為已有寫作教學理論研究成果的基本特征,體現出專家學者對寫作教學的系統性和完備性的重視,也表明學界已經在宏觀層面形成了對基于結構和過程之教學模式的穩定認識。

3. 中觀層和微觀層構件系統的確立

以頂層模型為基礎,自上而下地逐步細化推導出中觀層和微觀層模型并對其進行特征分析,有助于形成對寫作教學系統的結構化認識,并在結構化的框架內挖掘其中的教學規律和原理。其中,構件系統的確立是中觀層和微觀層模型推導的前提和基礎。

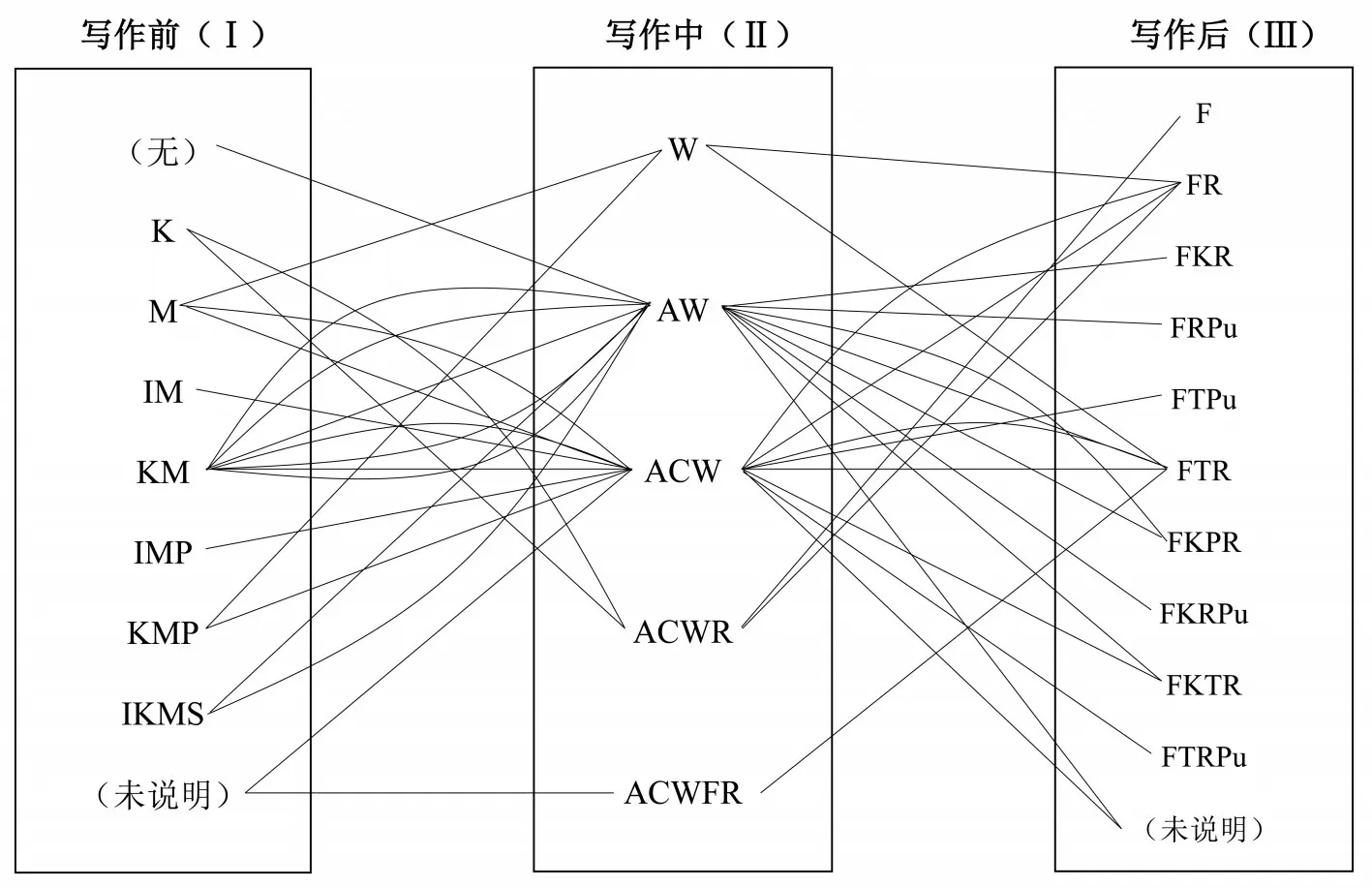

根據已有認知中關于頂層三大環節下中觀層教學構件的具體表述,通過提取、匯總和對術語歸一化處理,可以推導出寫作教學中觀層和微觀層構件的理論模型(見圖2)。從中可以看出,“寫作前(Ⅰ)”和“寫作中(Ⅱ)”在中觀層已形成較穩定的構件體系;而“寫作后(Ⅲ)”中觀層特定構件下更具體的實施方式也已納入寫作教學結構和過程理論研究的視野,從而衍生出微觀層構件。

3.1 “寫作前(Ⅰ)”環節下的中觀層構件及特征

圖2 :寫作教學頂層、中觀層和微觀層構件系統—理論模型示意圖

由圖2 可知,“寫作前(Ⅰ)”可提取出“導入(I)”“知識講解(K)”“范文分析(M)”“練習(P)”“總結(S)”共5 個中觀層構件。綜合已有認知,我們給出相關構件的具體表述:“導入(I)”指通過合適的方式或手段引入新的訓練內容,以建立新舊知識間的聯系,引起學生注意并激發學習興趣。“知識講解(K)”指對相關的語言知識和寫作知識進行解釋說明,以吸引學生對相關知識的注意,促進知識理解和加工。“范文分析(M)”指閱讀和品評標準范例,以幫助學生理解、印證和鞏固相關知識并為寫作提供可資借鑒的樣本。“練習(P)”指對教學重難點進行訓練,以鞏固知識和提升寫作技能。“總結(S)”指對相關知識、規則或規律等進行歸納總結,以加深印象。

另外,“寫作前(Ⅰ)”的中觀層構件支持率的統計結果顯示:(1)已有教學認知中關于確立“范文分析(M)”有明顯的共識傾向(支持率為76.19%),反映出寫前指導以范文教學為重心、以輸入范文促進寫作輸出的理論認識。(2)“知識講解(K)”也得到了較多的討論(支持率為61.90%),體現了對知識學習的重視。

3.2 “寫作中(Ⅱ)”環節下的中觀層構件及特征

由圖2 可知,“寫作中(Ⅱ)”可提取出“布置作文(A)”“啟發構思(C)”“學生寫作(W)”“反饋(F)”“修改(R)”共5 個中觀層構件。綜合已有認知,我們給出相關構件的具體表述:“布置作文(A)”指布置寫作任務并對任務進行詳細說明,以給出寫作內容范圍或命題,通常會在文體、語言、字數、時間等方面提出具體要求,并給予一定的寫作任務提示。“啟發構思(C)”指對正式寫作任務進行討論、分析和引導,以在內容、語言、語篇結構、素材等方面為正式寫作做準備。“學生寫作(W)”指學生個體將關于特定寫作任務的認知思維成果用漢語表達出來,以形成文本作品。“反饋(F)”指讀者向作者給出關于作品的評價、意見和建議,以評估寫作質量并加強“讀者—作品—作者”三角模型的互動。“修改(R)”指對作品及相關內容進行修正或改動,以提升作品品質并借此創造更多訓練機會。

另外,“寫作中(Ⅱ)”的中觀層構件支持率的統計結果顯示:(1)“學生寫作(W)”是本環節乃至整個寫作教學的核心部分(支持率為100%),體現了已有認知對寫作教學題中之義和寫作技能訓練根本途徑的認識。(2)關于將“布置作文(A)”確立為一個顯性的占據學生注意資源的教學要素有較高的共識傾向(支持率為90.48%)。值得一提的是:“布置作文(A)”不是簡單地給出題目,而是一個體現了教學目標和教學設計、占據了一定時間并含有一系列教學事件的顯性教學步驟。(3)有較多觀點認為在正式寫作前應通過“啟發構思(C)”對“寫什么”和“怎么寫”進行具體指導(支持率為52.38%),從而激活學生思維并便于他們將由“啟發構思(C)”所得的相關成果直接用于正式寫作。

3.3 “寫作后(Ⅲ)”環節下的中觀層和微觀層構件及特征

3.3.1 “寫作后(Ⅲ)”環節下的中觀層構件及特征

由圖2 可知,“寫作后(Ⅲ)”可提取出“反饋(F)”“知識講解(K)”“練習(P)”“典型習作評改(T)”“修改(R)”“發表(Pu)”共6個中觀層構件。

根據中觀層構件的文獻數據,本環節的“知識講解(K)”和“練習(P)”同時可兼任“寫作前(Ⅰ)”環節的構件,“反饋(F)”和“修改(R)”同時可兼任“寫作中(Ⅱ)”環節的構件。上述構件在不同環節并無本質差異,只是在實施時間、具體目標和針對性等方面的側重不同。例如,“反饋(F)”和“修改(R)”在“寫作中(Ⅱ)”側重對寫作過程的控制,而在“寫作后(Ⅲ)”側重對寫作結果的處理。因此,在理論認識上中觀層特定構件的運用具有跨環節適用和復現的特征。①鑒于“知識講解(K)”“練習(P)”“反饋(F)”“修改(R)”等4 個構件在不同基本環節的根本性質一樣,故對其表述也是一致的。受篇幅所限,此處不再贅述。“典型習作評改(T)”和“發表(Pu)”為本環節的特有構件,綜合已有認知可將其具體表述為:“典型習作評改(T)”指集體品評典型的學生習作,以學習同伴習作中的優點,同時也分析和發現其中存在的問題,并提出解決方案。“發表(Pu)”指對寫作成品進行展示,以促進經驗分享和提升學生的成就感。

另外,“寫作后(Ⅲ)”中觀層構件支持率的統計結果顯示:(1)通過實施“反饋(F)”進行評估、交流和互動是教學必有項(支持率為100%),說明在理論研究中,反饋起到調節學生寫作認知和促進教學效果的重要作用。(2)“修改(R)”是糾正語言偏誤和提升作品的重要手段(支持率為85.71%),體現出培養學習者自我監控和重鑄能力的教學理念。

3.3.2 “寫作后(Ⅲ)”環節下的微觀層構件及特征

與“寫作前(Ⅰ)”“寫作中(Ⅱ)”構件系統不同的是,本研究還確立了“寫作后(Ⅲ)”的微觀構件。通過文獻分析可以進一步發現,中觀層構件F、R 的具體實施方式以及二者融合形成FR 的具體實施方式已被納入寫作教學結構和過程認知的視野,并得到較廣泛的討論。因此,從系統的角度分析,有必要將其提煉為微觀層的構件。由圖2 可知,基于“反饋(F)”和“修改(R)”這兩個中觀層構件可進一步提取出“教師批改(F1) ”“課堂總評(F2)”及“師生共同分析并修改習作中出現的問題(FR1)”“學生互評互改(FR2)”等4 個微觀層構件。

“寫作后(Ⅲ)”微觀層構件支持率的統計結果顯示:(1)“教師批改(F1)”是最具優勢的反饋方式(支持率為77.78%),突顯了教師對學生個體實施的個性化書面反饋的重要性。(2)“師生共同分析并修改習作中出現的問題(FR1)”融反饋與修改為一體,有較堅實的理論基礎(支持率為55.56%),體現了重視語言知識學習和師生集體參與糾錯的教學理念。(3)“課堂總評(F2)”亦是較突出的反饋方式(支持率為51.85%),表明教師對學生集體實施的口頭總括性反饋也得到較多關注,體現了課堂點評的特點,從中可以看出教師反饋的多模態特點。

4. 中觀層和微觀層結構和過程模型推導及特征分析

以中觀層構件系統為基礎,通過對中觀層結構和過程認知的分析和計算,可以推導出中觀層結構和過程模型,包括頂層三大環節內部中觀層、微觀層結構和過程模型,以及頂層三大環節之間中觀層、微觀層結構和過程模型。

4.1 頂層各大環節內部中觀層的結構和過程

頂層三大環節各有其教學目標和任務,因此各環節內部均呈現出各自的結構和過程形態,不同環節可分別視為寫作教學的不同子系統。通過梳理三大環節內部中觀層構件的組合和排列形態,可以推導出三大環節各自內部中觀層結構和過程模型(見圖3)。從結構和過程類型的特點和解析過程所得特點(包括教學事件①本文所說的教學事件是指在教學過程中可切分的有區別性特征的類型化教學活動單位。從形式上看,教學事件既可以由單一構件實現,也可以由融合在一起的構件組合實現。的取值范圍、特定構件出現的位置、構件之間的關聯關系等)對各環節內部中觀層模型作特征分析,將有助于對寫作教學中的規律和制約關系做出更細致深入的模型描寫,從而把握教學子系統的運行規律。

4.1.1 “寫作前(Ⅰ)”環節下的中觀層結構和過程

結構和過程類型的相關數據表明:(1)本環節共提取出了KM 等7 種結構類型和[KM]等11 種過程類型;而根據支持率統計結果,未出現占絕對優勢的結構和過程類型,表明已有認知對結構和過程類型的傾向性是相對制衡的,即認為結構和過程類型不存在唯一定勢,是靈活可變的,這或許反映出平等的多元教學理念。(2) KM、KMP、IKMS 等3 種結構類型下還可以分化出不同的過程類型,這表明在已有認知中上述結構的過程類型是可變的,因此從過程類型的角度探索特定教學結構的不同實現方式,或許是教學技藝的一種體現。(3)KM結構(支持率為33.33%)及其下的[KM]和[K-M]過程(支持率均為14.81%)相對突出,表明已有認知從理論上相對強調“知識講解(K)”和“范文分析(M)”的融合或聯合運用。

教學事件取值范圍的統計結果顯示:本環節教學過程至少采用1 個教學事件,可取[M][K]或[KM]過程;最多經歷4 個教學事件,取[I-K-M-S]過程。由此可知,無論“寫作前(Ⅰ)”的教學如何“簡明”,都必須在“知識講解(K)”和“范文分析(M)”中采用其中的一項或將兩者融合運用,這種共識從根本上可以回溯至對寫作課性質的認識。

構件出現位置的考察結果顯示:(1)若“導入(I)”出現,則一定出現在起點,這是由該構件的性質和功能決定的。(2)與“知識講解(K)”相關的教學事件(包括K、KP 和KS)出現在“范文分析(M)”之前和之后的支持率分別為33.33%和14.81%,可見知識性教學先于范文教學的主張明顯,即由講解抽象知識到感知具體范例的演繹式教學路徑相對受重視。

構件關聯關系的考察結果顯示:(1)當K、M 共現時,其融合與分立的支持率分別為14.81%和48.15%,表明K 和M 各自獨立運用的情況更受重視。(2)當K、P 共現時,二者一體化實施的傾向明顯,表明既有講又有練時,強調邊講邊練。(3)當K、S 共現時,其融合與分立的支持率分別為14.81%和7.41%,表明“知識講解(K)”與“總結(S)”的無縫銜接相對更具理性認識的傾向性。這些有關構件在教學過程中的分合差異,體現了已有認知對構件地位、功能及使用條件的不同認識。

4.1.2 “寫作中(Ⅱ)”環節下的中觀層結構和過程

圖3 :寫作教學頂層三大環節內部中觀層結構和過程—理論模型示意圖

結構和過程類型的相關數據表明:(1)本環節共提取出了W、AW、ACW、ACWR 和ACWFR 等 5 種結構類型,以及[W][A-W][A-C-W][A-C-W-R]和[A-C-W-FR-W]等5 種過程類型。(2)特定結構類型下的過程類型是固定的,表明在已有認知中,相關構件的運用存在先后制約的關系。(3)根據支持率統計結果,AW結構及與之對應的[A-W]過程相對突出(支持率分別為38.10%、48.15%),表明從結構和過程類型來看,對于布置作文之后的教學事件,支持率較高的觀點是直接開啟學生自行寫作,而A、W兩項中間添加啟發構思的支持率次之(為29.63%)。

教學事件取值范圍的統計結果顯示:(1)本環節教學過程至少采用1 個教學事件,取[W]過程;最多經歷5 個教學事件,取[A-C-W-FR-W] 過程,其中“學生寫作(W)”可重復出現。(2)教學過程中教學事件的增加,表明對學生寫作過程的控制和干預愈加突顯,具體體現在通過正式寫作前進行布置作文和啟發構思等活動,對學生審題、立意及構思過程等提供支持;通過要求學生在完成初稿之后進行自查和自改提高其自我監控和決策能力;通過在學生個體寫作過程中穿插使用講評和修改實現對寫作過程適時診斷、預測和干預的目的。

構件出現位置的考察結果顯示:(1)本環節以“布置作文(A)”為起點的支持率最高(為88.89%),反映出理論研究中認為應首先明確任務目標的教學邏輯。(2)若“啟發構思(C) ”出現,則一定出現在“布置作文(A)”之后,即圍繞具體寫作任務進行有針對性的構思指導。(3)本環節的終點常落實到“學生寫作(W)”(支持率為92.59%),這從教學過程的角度進一步印證了對學生寫作實踐的重視。

構件關聯關系的考察結果顯示:(1)關于“布置作文(A)”之后是否進一步通過“啟發構思(C)”進行更具體的可直接遷移至正式寫作的指導和準備,存在兩種不相上下的相對認識(支持率均為50%左右),表明“啟發構思(C)”是否出現仍需要進一步思考或實踐檢驗,相關的教學認知也有待進一步完善或修正。(2)以由“學生寫作(W)”所開啟的正式寫作為界,在正式寫作的過程中,W 的獨立性強(支持率為96.30%),即W少與過程干預性構件F和R共現,表明已有認知非常強調學生個體在不受干預的狀態下自行寫作,體現了保護學生寫作思路流暢性和重視寫作結果的教學理念。(3) 若“反饋 (F) ”出現,則“修改(R)”也隨之出現;反之則不然,即“修改(R) ”可以獨立出現。由此可見,“修改(R)”可在不同的條件下出現,它可能是由“反饋(F)”引發的,也可能是學生自主產生的。前者突出了交互對書面語言產出的影響,后者突出了自我監控對書面語言產出的影響。(4)當F和R共現時,反饋和修改的主體將共同實施即時或共時的反饋和修改,即修改可能緊接著反饋即時實現,也可能二者融合在一起實現,這體現了課堂教學的高互動特征。此外,通過文獻內容分析可以發現,反饋和修改可以在學生之間進行,也可以在師生之間進行,其主體是多元的,比如師生集體交流討論并修改。

4.1.3 “寫作后(Ⅲ)”環節下的中觀層結構和過程

結構和過程類型的相關數據表明:(1)本環節共提取出了FTR 等10 種結構類型和[F-F-T-FR-FR-R]等17 種過程類型;而根據支持率統計結果,未出現占絕對優勢的結構和過程類型,表明本環節的結構和過程類型不存在唯一定勢,可以是多變的。(2)FTR、FR 和FKPR 等3 種結構類型下可分化出不同的過程類型,表明上述結構在過程中的運用是可變的、有條件的,由相同構件集合形成多樣化結構,且由此形成的過程類型也是多樣的。(3)FTR 和FR 結構的支持率相對略高(分別為23.81%、19.05%),表明“反饋(F)”和“修改(R)”及其與“典型習作評改(T)”的聯合運用相對受偏愛。

教學事件取值范圍的統計結果顯示:(1)本環節教學過程至少采用1 個教學事件,為[F]或[FR]過程;最多經歷8 個教學事件,為[F-F-K-FR-T-R-F-FR]過程;且從目前的認識上來看,本環節大多數過程類型所經歷的教學事件都較多,這與專家學者對此重視程度或認識深度有關;過程性特征明顯且教學進程持續時間相對較長,體現了對教學目標進行分解并通過多樣的教學活動層層遞進式實現階段性目標的教學理念。(2)根據對教學進程中教學事件的考察可以發現,特定教學事件F和FR 的應用突出,既體現在其支持率高(分別為100%、66.67%),又體現在其通常于教學過程中重復出現,是推動教學進程的重要成分。

構件出現位置的考察結果顯示:由“反饋(F)”這一單一構件構成的教學起點具有絕對優勢(支持率為77.78%),反映出以反饋為基礎進行寫作診斷并由此啟動寫后反思性實踐的教學思路。

構件關聯關系的考察結果顯示:(1)若教學過程中出現“練習(P)”,則在其之前必定會出現“知識講解(K)”,但二者不一定相鄰,表明已有認知中強調在本環節開展練習時必須以進行知識講解為前提。(2)“知識講解(K)”出現時,其后卻不一定再出現“練習(P)”,可見本環節對講的強調重于練。這一認識在學者們對練習的相關表述中有直接體現,如祝秉耀(1984)“輔助性練習”,翟艷、蘇英霞(2006)“補充練習”。由此可見,在漢語教學界,人們所公認的“精講多練”是有條件的。

4.2 頂層各大環節之間中觀層的結構和過程

聚焦并梳理頂層三大環節之間中觀層構件的共現關系和發生序列,可以推導出頂層三大環節之間中觀層的結構和過程模型(見圖4 和圖5)。我們進一步從三大環節之間結構和過程類型的映射關系,以及從接口位置教學事件的特點等方面對模型進行分析,更有利于透視中觀層環節間結構和過程的制約關系,從而使寫作教學研究中對結構和過程的把握更完整,也可以使寫作教學實踐中對結構和過程的應用更精準。

圖4 :頂層三大環節之間中觀層結構—理論模型示意圖

4.2.1 關聯特征分析:從“寫作前(Ⅰ)”到“寫作中(Ⅱ)”

結構和過程類型的關聯數據表明:(1)KM結構及與之對應的過程作為教學起點的支持率較高(為33.33%)。(2)AW 和ACW 結構作為教學終點的支持率較高,且AW 和ACW 結構從終點支持率來看是相等的(均為38.10%),但[A-W]過程作為終點的支持率高于[A-C-W]過程(分別為48.15%、29.63%),表明已有教學認知中對于“布置作文(A)”之后是否實施“啟發構思(C)”存在比較明顯的分歧。(3)KM 與AW 結構,[KM]與[A-W]過程的共現關系較突出(支持率分別為23.81%、14.81%)。

接口位置教學事件的考察結果顯示:(1)“范文分析(M)”多用作“寫作前(Ⅰ)”環節的后端接口事件(支持率為55.56%),表明已有認知重視范文教學對“寫作中(Ⅱ)”環節的觸發效應,也體現了讀寫結合、以讀促寫的教學理念。(2)“布置作文(A)”多用作“寫作中(Ⅱ)”環節的前端接口事件(支持率為88.89%),通過提出具體寫作任務使教學從“寫作前(Ⅰ)”環節的寫作指導過渡到切實的寫作實踐,體現了在寫作訓練中以寫促學這一教學本質的認識。(3)“范文分析(M)”與“布置作文(A)”的共現關系突出(支持率為51.85%),體現了寫作教學理論對讀寫關系的重視,旨在通過有效的范文分析深化對寫作主題的理解,為寫作中的語言運用和布局謀篇提供參考。如何將范文教學與寫作實踐緊密結合,促進讀與寫的深度融合是值得關注的重要問題。

4.2.2 關聯特征分析:從“寫作中(Ⅱ)”到“寫作后(Ⅲ)”

結構和過程類型的關聯數據表明:(1)AW和ACW 結構作為教學起點的支持率較高且相等(均為38.10%),但[A-W]過程作為起點的支持率高于[A-C-W]過程(分別為48.15%、29.63%),與此前所述關于是否實施“啟發構思(C)”存在分歧性認識相呼應。(2)FTR 結構作為教學終點出現的支持率略高(為23.81%),未出現較突出的終點過程類型。(3)未發現共現關系突出的結構和過程類型。

接口位置教學事件的考察結果顯示:(1)“ 學 生 寫 作 (W) ” 用 作 “ 寫 作 中(Ⅱ)”環節的后端接口事件占絕對優勢(支持率為92.59%),體現了已有教學認知中以學生寫作實踐作為“寫作后(Ⅲ)”教學根本參照的認識,突顯了全面了解學生寫作表現的重要性。(2)“反饋(F)”用作“寫作后(Ⅲ)”環節前端接口事件占絕對優勢(支持率為88.89%),表明在已有教學認知中,“寫作中(Ⅱ)”的教學效果需要通過反饋進行檢驗,并由反饋引發關于教與學的反思,為下一步教學做準備。(3)W 與F 的共現關系突出(支持率為81.48%),表明在已有教學認知中學生個體自行寫作與反饋具有密切的雙向互動關系,學生個體寫作需要通過反饋得以提升,而反饋則需要全面深入地了解每個個體的寫作表現,在此基礎上把握班級整體寫作表現,進一步明確每個個體在整體中的位置,最終形成合適的教學方案,這對班級寫作教學實屬不易。

4.3 頂層各大環節之間微觀層的結構和過程①

如前所述,隨著人們認識的深化,“寫作后(Ⅲ) ”環節中的“反饋(F)”及其與“修改(R)”的融合形式FR 已經從具體實施方式的維度逐步走入結構和過程研究的視野,正固化為“寫作后(Ⅲ)”環節中的構件。因此,“寫作后(Ⅲ)”環節的結構和過程模型已從中觀層細化和深入延展到了微觀層(見圖6)。但因“寫作前(Ⅰ) ”和“寫作中(Ⅱ) ”環節的中觀層構件以及“寫作后(Ⅲ)”環節中觀層的其他構件尚未衍化成型,因此基于目前認識,在推導和考察微觀層結構和過程模型時,存在跨層表達的情形。

根據圖6,通過分析“寫作后(Ⅲ)”環節內部微觀層的過程特征,可以得出如下兩點突出的結論:(1)由教師批改實現的教學事件F1出現在起點的支持率高達77.78%,且可在后續教學進程中重復出現,表明教師對學生個體實施的個性化書面反饋是最受重視的反饋形式,且本環節的教學過程常常是由此啟動的。(2)由師生共同分析并修改習作中出現的問題而實現的教學事件FR1,以及由教師課堂總評實現的教學事件F2是使教學進程向前發展的重要節點。

通過分析從“寫作中(Ⅱ)”到“寫作后(Ⅲ)”環節過程的關聯特征,可以得出如下兩點突出結論:(1)“教師書面批改(F1)”用作“寫作后(Ⅲ)”環節前端接口事件的支持率占優勢(為77.78%),體現了已有教學認知中關于教師書面批改對整個“寫作中(Ⅱ)”環節教學檢驗與反撥作用的認識。(2)“學生寫作(W) ”與F1的共現關系突出(支持率為74.07%),反映了理論研究中通過師生一對一的書面反饋來促進個體寫作發展的教學主張,即教師應在深入了解個體寫作表現的基礎上,努力實現對學生個體作品給予個性化的、有利于反復查看和思考的書面意見和建議,這也體現了對學生個體差異的尊重。

5. 進一步的討論

鄭艷群(2016,2019)指出,對漢語教學的復雜系統開展全面的數據挖掘研究并建立教學系統的模型,不僅可以通過優化教學結構、過程和事件來提高教學效率,也使漢語教學專業課程設置、師資培訓和教師發展建立在科學研究的基礎上。

漢語寫作教學的科學建模是一個不斷發展的過程,理論模型中的一些思辨或經驗性結論還有待證實或在教學實踐中加以檢驗;而隨著相關認識的深入,理論模型也會得到完善或修正。本文所推導出的理論模型可以作為進一步反思、實驗或實證研究的基礎,通過理論與教學應用的不斷互動,我們希望對理論模型與應用模型進行動態集成與更新,并在一個虛擬空間內,基于教學模型建立漢語教學的“仿真系統”,實現對教學系統的模擬和“畫像”(鄭艷群,2015),從而將教學研究和實踐引向科學和縱深。

關于本研究的數據和分析,需要說明的是:(1)主要呈現已有教學認知中關于結構和過程“應然”的共識傾向及其中的關聯關系,而非準確結論和因果關系。(2)應以科學審慎的態度看待較高值,因為它有可能是亟需注入新元素的固化的教學模式。(3)應以開放辯證的態度看待較低值,因為它有可能是處于萌芽狀態或正在緩慢成長的創新性教學思想。這些都是開展大數據視角下漢語教學數據挖掘研究應有的態度。

近些年,出現了一些基于特定教學法和教學模式的漢語寫作教學研究和實踐,如過程法、任務法、產出導向法、體裁法、過程體裁法、寫長法等,而本研究只將寫作教學結構和過程的理論認知作為研究對象。對基于特定教學法或教學模式的寫作教學的結構和過程將另撰文討論,并將其與本研究的結論進行對比。在此,我們不妨作這樣一個假設:寫作教學或存在一個結構和過程的標準模型,基于特定教學法和教學模式的教學結構和過程可能是不同參數設置條件下標準模型的變體。