脊柱椎間孔鏡手術治療腰椎間盤突出癥的臨床療效觀察

鄭州市第十六人民醫院(452470)梁曉飛

腰椎間盤突出癥(l u m b a r d i s c herniation,LDH)是腰椎退行性疾病中的一種常見類型,近些年該病發病率呈現不斷上升趨勢,且患者發病年齡在不斷下降。早期LDH患者可通過藥物保守治療以及物理療法緩解疼痛等臨床癥狀,但對于病情較為嚴重的患者臨床仍推薦使用外科手術方式進行治療,而隨著微創醫學的快速發展,骨科手術也逐漸趨于微創化[1],此次研究分析了脊柱椎間孔鏡手術在LDH患者治療中的應用價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 使用隨機雙盲法將2018年1月~2019年6月在我院就診的110例LDH患者分為A、B兩組(A=55,B=55)。A組男30例,女25例,年齡25~64歲,平均年齡(45.27±4.63)歲;病程1~7年,平均病程(3.14±0.35)年。B組男28例,女27例,年齡26~68歲,平均年齡(45.41±4.49)歲;病程1~9年,平均病程(3.22±0.39)年。比較兩組一般資料,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 納入標準 經影像學檢查確診;首次接受外科手術治療;年齡≤70歲;認知、理解能力正常;知曉研究內容,簽署知情同意書。

1.3 排除標準 其他腰椎疾病或腰椎手術史;重要臟器功能不全;惡性腫瘤;精神障礙;妊娠期、哺乳期女性;凝血功能障礙;免疫功能障礙。

1.4 手術方法 A組行傳統小切口手術治療,患者取俯臥位,持續硬膜外麻醉后依據影像學檢查結果確定切口位置,在標記處做切口(3~5cm)切開病變椎間隙,順突出側椎旁肌切除黃韌帶,充分暴露神經根、硬膜囊,切除突出骨和脫落的髓核后放松神經根,使用0.9%Nacl溶液沖洗椎間隙,放置引流管,常規縫合創口。B組行脊柱椎間孔鏡手術治療,患者取俯臥位,局部麻醉后依據術前影像學檢查確定的穿刺點進行穿刺,當穿刺針到達病變的椎管或椎間盤中后置入導絲,再拔除穿刺針然后將皮膚切開0.8cm左右,使用套管逐級擴張,置入磨鉆椎間孔系統并連接內窺鏡,使用髓核鉗取出變性髓核組織后沖洗視野,確定無互動性出血后留置引流管,常規縫合。

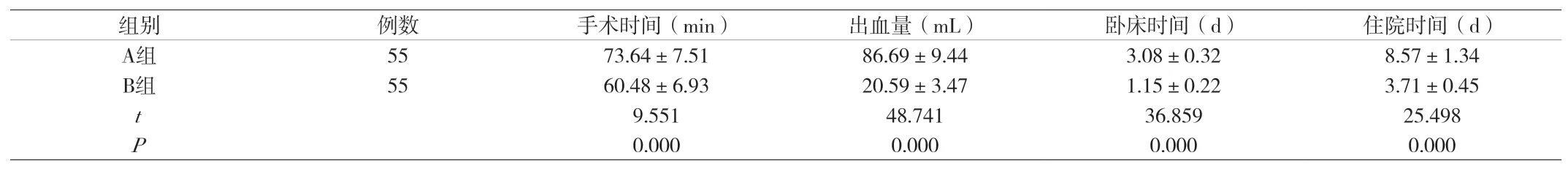

1.5 觀察指標 對比兩組手術時間、出血量、臥床時間和住院時間;使用JOA評分評估兩組手術前后腰椎功能,評分越高表明患者腰椎功能越好。

1.6 統計學方法 使用Excel、SPSS22.0分析數據,圍手術期指標、JOA評分以±s表示,行t檢驗,術后并發癥發生率以(n,%)表示,行χ2檢驗,P<0.05表示差異顯著。

2 結果

2.1 圍手術期指標比較 B組圍手術期各指標水平均低于A組,差異有統計學意義(P<0.05),具體見附表1。

2.2 JOA評分比較 兩組術后JOA評分均高于術前,且B組術后JOA評分高于A組,差異有統計學意義(P<0.05),具體見附表2。

3 討論

LDH是一種臨床常見的腰椎疾病,該病多發于久坐、長期彎腰負重、過度肥胖人群,患者臨床表現以腰部疼痛和下肢麻木為主要特征,會給患者正常工作生活帶來極大影響。LDH的治療關鍵在于消除脫出髓核對脊柱神經根的壓迫作用[2]。病情較輕的患者在接受臥床休養、牽引、推拿按摩后臨床癥狀可快速緩解,但病情較重的LDH患者多需接受外科手術治療。傳統小切口手術是目前臨床較為常用的一種術式,其能有效消除椎管內突出物的壓迫作用,從而有效改善患者腰椎功能,但該術式創傷較大,術中大面積剝離、牽拉腰椎周圍肌肉組織極易引發術后組織黏連和應激反應,從而影響患者術后康復[3]。脊柱椎間孔鏡手術是伴隨著內鏡技術和微創手術發展形成的一種新型手術方法,其對椎旁韌帶、神經組織和術后脊柱穩定性影響較小,且局部麻醉下即可完成手術操作,患者術后可快速恢復[4]。本研究結果顯示接受脊柱椎間孔鏡手術治療的B組手術期各指標水平均低于A組,而術后JOA評分較高,這表明脊柱椎間孔鏡手術在降低手術創傷的同時還可有效改善患者術后腰椎功能,該術式可作為首選術式在臨床推廣。

附表1 兩組圍手術期指標水平比較(±s)

附表1 兩組圍手術期指標水平比較(±s)

?

附表2 兩組手術前后JOA評分比較(±s,分)

附表2 兩組手術前后JOA評分比較(±s,分)

?