產婦頭位梗阻性難產的臨床特征、分娩方式及對圍生兒的影響研究

江西省信豐縣人民醫院(341600)廖麗琴 朱華芬 吳美玲

頭位梗阻性難產為產科常見病,多同胎兒過大、骨盆形態異常、胎頭位置異常等有直接關聯。數據顯示頭位梗阻性難產在難產產婦中的占比為75%左右,未及時處理可導致新生兒和產婦不良結局[1]。本文基于此分析產婦頭位梗阻性難產的臨床特征、分娩方式及對新生兒結局的影響,總結如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2018年8月~2020年2月期間收治的頭位梗阻性難產產婦52例,依照分娩方式不同分為A組(經陰道分娩)、B組(行剖宮產手術分娩),兩組產婦及家屬知曉研究項目內容后都同意參加,報醫院倫理委員會后獲得批準。A組26例,年齡24~32歲,平均年齡(28.61±2.14)歲,孕周35~39周,平均(37.84±0.76)周,初產婦19例,經產婦7例;B組26例,年齡23~34歲,平均年齡(28.68±2.12)歲,孕周36~40周,平均(37.95±0.74)周,初產婦18例,經產婦8例。兩組基礎資料無較大差異(P>0.05),可以對比。

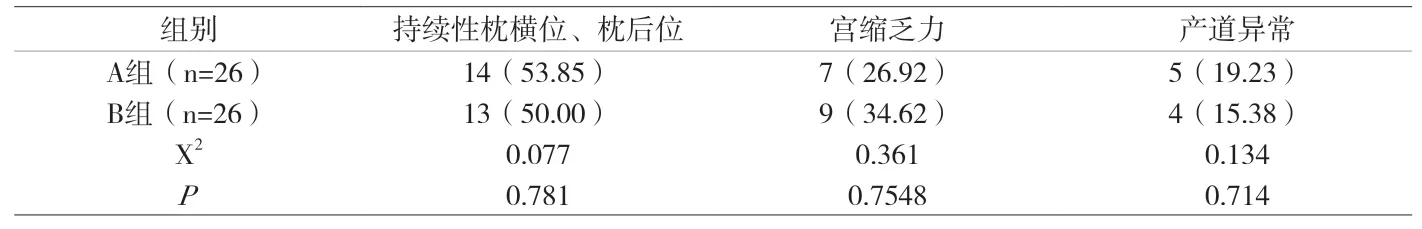

附表1 兩組產婦頭位梗阻性難產原因對比[n(%)]

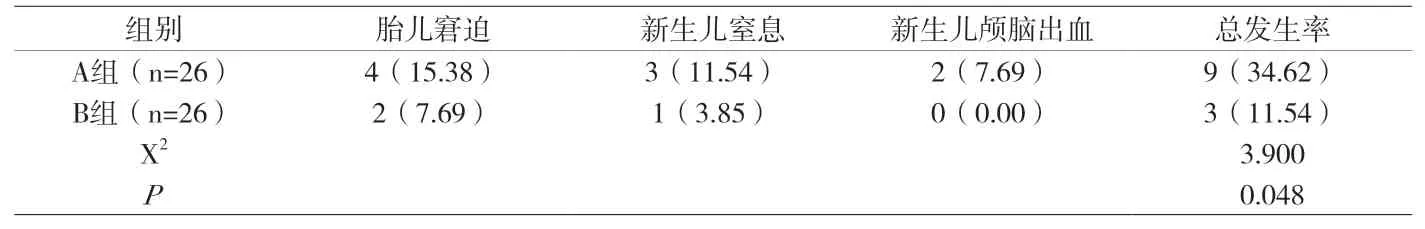

附表2 兩組圍生兒并發癥情況對比[n(%)]

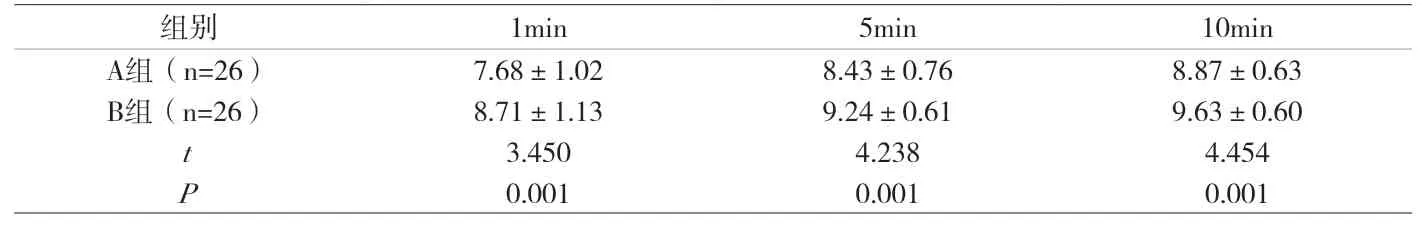

附表3 兩組不同時刻的新生兒Apgar評分對比(±s,分)

附表3 兩組不同時刻的新生兒Apgar評分對比(±s,分)

?

1.2 方法 A組實施經陰道分娩,密切觀察產婦查產程情況,徒手轉胎方位,依照產程進展情況實施產鉗助產。B組實施剖宮產手術分娩,連續硬膜外麻醉后,取子宮下段橫向切口,娩出胎兒。

1.3 觀察指標 分娩結束后對兩組患者資料進行回顧性分析,總結引發產婦頭位梗阻性難產的原因;記錄兩組圍生兒并發癥情況;評定兩組新生兒出生后1min、5min、10min時刻Apgar評分,含呼吸、肌張力、心率、皮膚顏色、喉反射等項目,10分為滿分,≤7分判定為新生兒窒息[2]。

1.4 統計學處理 本次研究采用SPSS23.0處理數據,以(±s)表示變量數據,t檢驗;以(%)表示無序分類數據,X2檢驗;P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組產婦頭位梗阻性難產原因 持續性枕橫位、枕后位是造成產婦頭位梗阻性難產的主要原因,在A、B兩組患者中的占比分別為53.85%、50.00%,對比差異不明顯(P>0.05),詳見附表1。

2.2 兩組圍生兒并發癥情況 B組圍生兒并發癥總發生率11.54%(3/26),A組并發癥總發生率34.62%(9/26),差異明顯(P<0.05),詳見附表2。

2.3 兩組不同時刻的新生兒Apgar評分 B組新生兒出生后1min、5min、10min時刻Apgar評分均高于A組,差異明顯(P<0.05),詳見附表3。

3 討論

持續性枕橫位、枕后位、宮縮乏力、產道異常均是造成產婦頭位梗阻性難產的重要原因,產婦試產后產程無進展,且胎頭枕部位于產婦骨盆后方,被稱為持久性后位,位于橫枕位者稱為持續性枕橫位[3]。產婦營養補充過剩、運動量不足、巨大兒等導致近年來頭位梗阻性難產發生率逐年升高[4]。

本次研究結果顯示,持續性枕橫位、枕后位是造成產婦頭位梗阻性難產的主要原因,導致頭兒頭部俯屈及產道異常率增加,不利于胎兒轉位。對該項問題的處理關鍵在于早期診斷并保持產婦的良好產力,同時采用徒手旋轉胎頭至枕前位方法,仍然可進行自然分娩,但對于試產失敗患者,必須及時行剖宮產手術[5]。而對于枕橫位的處理,建議輔助使用胎頭吸引器助產,對宮頸擴張阻滯及胎頭無法銜接患者,同樣需轉行剖宮產以確保母嬰安全。

綜上所述,在頭位梗阻性難產產婦的分娩及助產中,各產科醫師及護理人員應通過產程觀察及胎頭下降情況選擇最佳的助產方式,最大程度確保母嬰安全,助產失敗后及時行剖宮產手術,以減少對新生兒造成的不良影響,提升圍產期手術質量。