中藥穴位貼敷聯合推拿按摩在消化不良性腹瀉患兒中的應用

河南省確山縣人民醫院(463200)張利

消化不良性腹瀉多發于≤3歲幼兒,可誘發水電解質失衡、嚴重脫水等并發癥,若未予以及時有效干預,一定程度會影響患兒正常發育[1]。臨床針對消化不良性腹瀉患兒多以西醫干預為主,但部分患兒效果不甚滿意。中醫認為,消化不良性腹瀉歸屬于“泄瀉”范疇,腎陽虛衰、飲食不調、感受外邪為主要病機,故干預應著重于調節臟腑[2]。鑒于此,本研究選取89例消化不良性腹瀉患兒,經分組對比,探討中藥穴位貼敷聯合推拿按摩的應用價值。詳情如下。

1 資料和方法

1.1 一般資料 選取我院消化不良性腹瀉患兒89例(2018年2月~2019年9月),2018年2月~2018年11月實施常規護理干預的42例患兒為常規組,2018年12月~2019年9月在常規組基礎上實施中藥穴位貼敷聯合推拿按摩的47例患兒為聯合組。聯合組:女23例,男24例,年齡5個月~3歲,平均(2.19±0.35)歲;病程1.0~5.8d,平均(3.89±0.87)d;常規組:女20例,男22例,年齡6個月~4歲,平均(2.25±0.37)歲;病程1.2~6.0d,平均(3.61±0.84)d。兩組基本資料均衡可比(P>0.05)。

1.2 選取標準 ①納入標準:均經臨床癥狀、大便常規檢查確診為消化不良性腹瀉;②排除標準:嚴重營養不良者;先天性心臟病者;肝腎等重要臟器器質性病變者。

1.3 方法

1.3.1 常規組 予以常規護理干預,包括向家屬詳細介紹消化不良性腹瀉發生機制、治療手段及注意事項;加強飲食、用藥干預;督促家屬定期復診等。

1.3.2 聯合組 基于常規組予以中藥穴位貼敷聯合推拿按摩。叮囑患兒屈曲拇指,自患兒指尖往指根方向直推60~120s,自拇指指根沿手掌赤白肉際往掌跟方向直推60~120s,并以掌心為中點,掌心至中指指根(約2/3處)為半徑,沿拇指螺紋面順時針按摩60~120s,對手掌大魚際平面按揉約180s,后自食指往小指直推關節橫紋(第一指間)60~120s、拇指掐揉5次。以臍部為中心,全掌順時針環形按摩3~5min。更換體位,自長強穴(尾椎下)沿督脈由下而上推、捏、捻、放、提至大椎穴,反復操作4次。推拿完畢后,將吳茱萸9g、丁香9g、萊菔子6g、肉桂9g、干姜3g、焦三仙9g研磨成末,蜂蜜調成糊狀,并制成直徑為2.0cm、厚度為0.4cm的藥餅,取平臥位,將藥餅貼敷于臍部、中脘、神闕穴,每次6h,隔日貼敷1次。

1.4 觀察指標 ①對比兩組癥狀緩解時間、住院天數。②以PZB服務質量量表(SERVQUAL)對干預后家屬滿意度進行測評,總計0~25分,得分越高,家屬滿意度越高。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件處理數據,計量資料以(±s)表示、t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

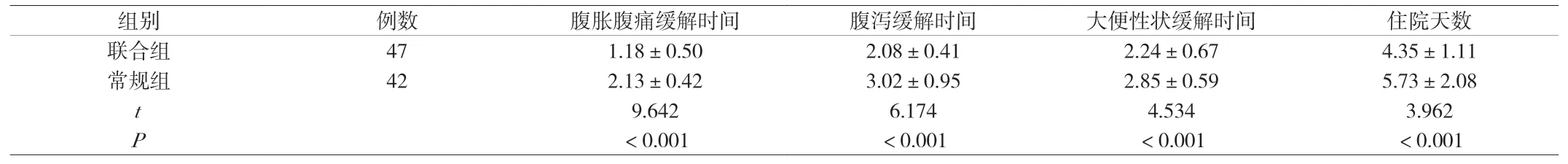

2.1 癥狀緩解用時、住院天數 聯合組腹脹腹痛緩解時間、腹瀉緩解時間、大便性狀緩解時間、住院天數短于常規組(P<0.05),見附表。

2.2 家屬滿意度 干預后,聯合組SERVQUAL評分為(21.34±3.05)分,常規組為(17.49±6.28)分。兩組患兒的SERVQUAL評分比較有顯著差異(t=3.740,P<0.001)。

3 討論

小兒消化不良性腹瀉會引發發熱、嘔吐、反復腹瀉等癥狀,嚴重者甚至休克。同時,由于患兒年齡小,易發生哭鬧、抗拒等行為,影響治療依從性,不利于提高治療效果。因此加強護理干預具有重要意義。本研究結果顯示,聯合組腹脹腹痛緩解時間、腹瀉緩解時間、大便性狀緩解時間、住院天數短于常規組(P<0.05)。提示中藥穴位貼敷聯合推拿按摩應用于消化不良性腹瀉患兒,能有效縮短癥狀改善時間,加快恢復進程[3]。中藥穴位貼敷聯合推拿按摩對脾胃經、四橫紋、腹部、背部等穴位實施推、拿、按、摩、揉、捏等手法,能發揮調節臟腑、健脾理氣、降逆止嘔等作用,有助于快速減輕腹瀉癥狀,改變大便性狀,同時配合中藥穴位貼敷有助于提高患兒體感舒適度,減輕患兒服藥哭鬧、抵觸等行為,改善治療依從性,保證治療效果,縮短康復進程。本研究還發現,干預后,聯合組SERVQUAL評分高于常規組(P<0.05)。可見中藥穴位貼敷聯合推拿按摩能有效提高消化不良性腹瀉患兒家屬滿意度[4][5]。

附表 兩組癥狀緩解用時、住院天數比較(±s,d)

附表 兩組癥狀緩解用時、住院天數比較(±s,d)

?

綜上所述,小兒消化不良性腹瀉采用中藥穴位貼敷聯合推拿按摩,能有效縮短癥狀改善時間,加快恢復進程,提高家屬的滿意度。