隧道錨錨塞體大體積混凝土溫控特性研究

張玉平,曾旅中,張亞昕,李思陽

(長沙理工大學 土木工程學院,湖南 長沙 410114)

大體積混凝土是指混凝土結構物實體的最小幾何尺寸不小于1 m,或因混凝土中膠凝材料水化,引起溫度變化和收縮,導致有害裂縫產生的混凝土[1?3]。橋梁建設的快速發展,大體積混凝土在橋梁上的應用越來越多,如:橋梁的承臺、主梁0 號梁段、橫隔梁及地錨式懸索橋的錨碇等。混凝土是脆性材料,其抗拉強度只有抗壓強度的1/10 左右,大體積混凝土配筋率也較低[4?8]。在施工和澆筑過程中,由于水化熱引起的溫度變化,產生較大的拉應力,并與混凝土早期的收縮應力疊加,若不采取措施進行控制,極易使結構產生裂縫,對結構的整體性與耐久性產生影響[9?11]。因此,針對大體混凝土的溫度場與應力場,國內外進行了大量的研究,但大部分是針對承臺、重力式錨碇等,對錨塞體這種側面被巖土包圍的大體積混凝土的研究鮮見[12?15]。隧道錨深埋在隧洞中,其施工時,洞口不大,隧道錨錨塞體各分層混凝土澆筑,受日照溫差和太陽輻射影響較小。且隧洞內的溫度變化較外界大氣的小,各分層混凝土表面溫度變化也較小。但是相對其他大體積混凝土,由于與外界的熱量交換相對較少,大體積混凝土散熱也慢,而且隧道錨各分層大體積混凝土受周邊巖體約束,其溫度與裂縫控制應有其自身的特點。因此,作者以重慶市太洪長江大橋隧道式錨碇錨塞體大體積混凝土為工程背景,擬對現場實測溫度數據和有限元仿真計算值進行分析,研究錨塞體大體積混凝土的溫度場、應力場及所處環境溫度,以期為類似工程施工提供借鑒。

1 工程背景

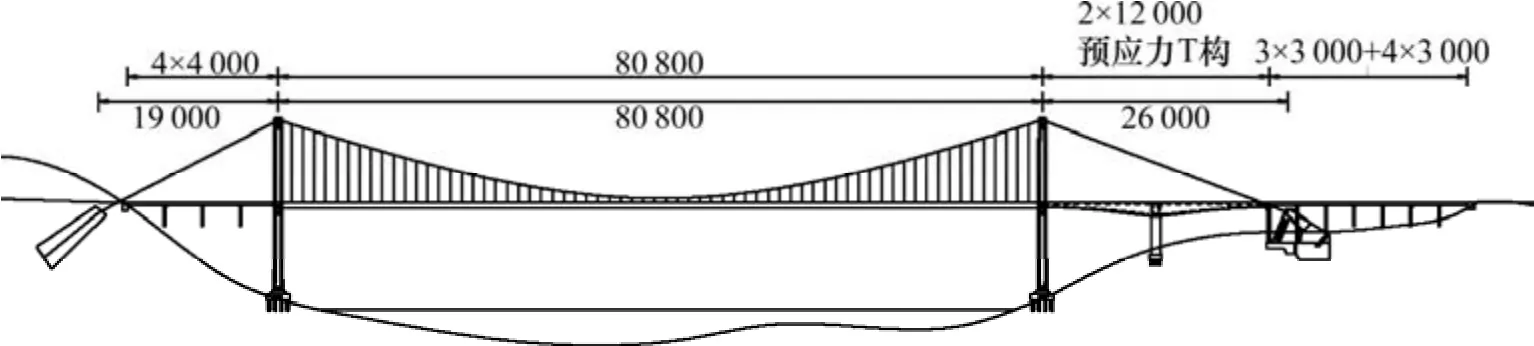

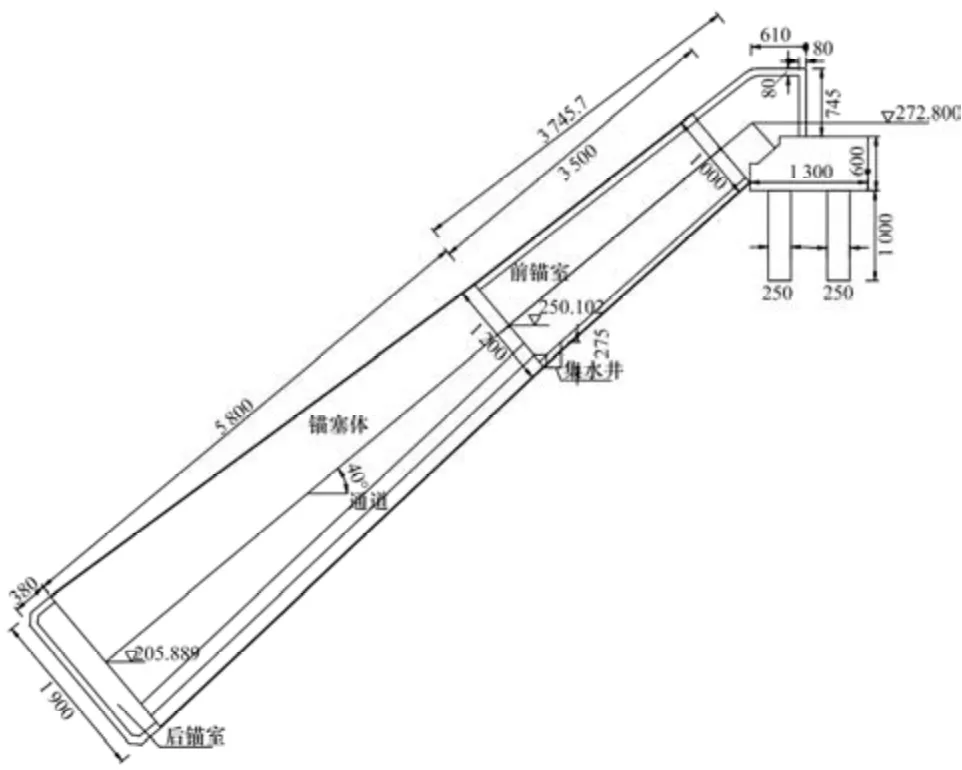

太洪長江大橋是重慶南川至兩江新區高速公路的控制性工程,橋跨布置為4×40 m+808 m+2×120 m+7×30 m,橋梁全長1 418 m。主橋為主跨808 m 的鋼箱梁地錨式懸索橋,其主纜矢跨比為1/10,南岸錨碇為隧道式錨碇,北岸為埋置重力式錨碇,如圖1 所示。南岸隧道式錨碇位于沿江河谷地貌,是由鞍座、前錨室、錨塞體及后錨室組合而成,全長約96.8 m。其中,錨塞體長58 m,錨塞體與水平面傾角為40°,如圖2 所示。從圖2 可以看出,錨塞體前斷面尺寸為12 m×12 m,拱頂半徑為6 m,后斷面尺寸為18 m×19 m,拱頂半徑為9 m,整體呈放射性狀嵌入中風化巖層中。錨塞體采用C40 的微膨脹混凝土,總澆筑量為24 535.6 m3。

圖1 太洪長江大橋立面圖(單位:cm)Fig. 1 General layout of Tai Hong Yangtze river bridge (unit: cm)

圖2 隧道錨立面(單位:cm)Fig. 2 General layout of tunnel anchorage (unit: cm)

2 計算參數確定

考慮到實際工程的差異性,為使模擬結果更加精確,計算參數的選取,不僅要參考已建工程的經驗公式或數據,而且還要考慮現場施工的實際情況。

2.1 混凝土配合比

錨塞體采用強度等級為C40 的微膨脹混凝土,在混凝土配合比中,水泥、粉煤灰、膨脹劑、砂、碎石、水、減水劑、防水劑及纖維,分別為:341,66,35,770,142,4.11,5.746,22,0.9 kg/m3。

2.2 混凝土力學性能

C40 混凝土力學性能參數通過試驗測試得到各參數值。其中,彈性模量為3.25×104MPa,容重為2 430 kg?m?3,泊松比為0.2,構件理論厚度為2 m,坍落度為190 mm,初凝時間為530 min,7 d的抗壓強度為 43.1 MPa,28 d 的抗壓強度為49.2 MPa。

2.3 混凝土熱學性能

由參考文獻[14]和[15]可知,C40 混凝土熱力學參數比熱為 0.914 kJ/(kg?℃),導熱系數為10.64 kJ/(m?h?℃),熱膨脹系數為8×10?6,最高絕熱溫升為50.44 ℃,導溫系數為1.101 03。

2.4 冷卻水管設計參數及其布置

隧道錨隧洞開挖深度約96.8 m,其中,前錨室長35 m,錨塞體長58 m,后錨室長3.8 m,設計分23 層澆筑,平面最大尺寸為15.859 m×25.579 m,澆筑厚度分別為3.500 m×1 層、2.000 m×21 層和3.655 m×1 層,其分層如圖3 所示。錨塞體每層混凝土內,設置A48×3.5 鋼管,作為冷卻水管,采用蛇形方式布置,水平間距為1.0 m。錨塞體底層與頂層分別在距離頂面與底面1.0 m 的位置,布置冷卻水管,第2 層至第21 層,在距離每層底面0.5 m 和1.5 m 的位置,布置一層冷卻水管。混凝土升溫階段,為了保證混凝土內部的降溫效果,冷卻水流速大于1 m/s。混凝土降溫階段,為了防止降溫速率過快,冷卻水流速取0.5 m/s,適當提高水溫或使用循環水。

圖3 隧道錨錨碇分層澆筑示意(單位:cm)Fig. 3 Schematic diagram of layered casting of tunnel anchorage (unit: cm)

2.5 邊界條件

錨塞體的底面與側面是巖土,將其設為固定溫度,為第一類邊界條件。考慮結構對稱性,取錨塞體的一半做模型,對稱邊界絕熱為第二類邊界條件。錨塞體每層施工時,頂面與空氣進行熱傳遞,為第三類邊界條件。設錨塞體與巖土之間接觸良好,能進行熱量交換,為第四類邊界條件。

3 有限元模擬及數據分析

3.1 有限元模型的建立

采用Midas/FEA 有限元軟件,建立錨塞體大體積混凝土,考慮分層施工過程的仿真計算模型。因隧道錨沿順橋向,分左、右兩幅,并且單幅具有對稱性,所以取單幅錨塞體的一半建模,模型共計136 321 個節點,95 018 個實體單元,14 592 個管冷。錨塞體有限元模型如圖4 所示。

圖4 錨塞體有限元模型Fig. 4 Finite element model of anchorage concrete-plug

3.2 各層混凝土實測

采用無線實時測溫系統,對各層大體積混凝土溫度場進行實測,溫度測點布置在混凝土澆筑前1~3 d,錨塞體各結構標準層的溫度傳感器布置如圖5 所示。

3.3 錨塞體溫度實測值與計算值對比分析

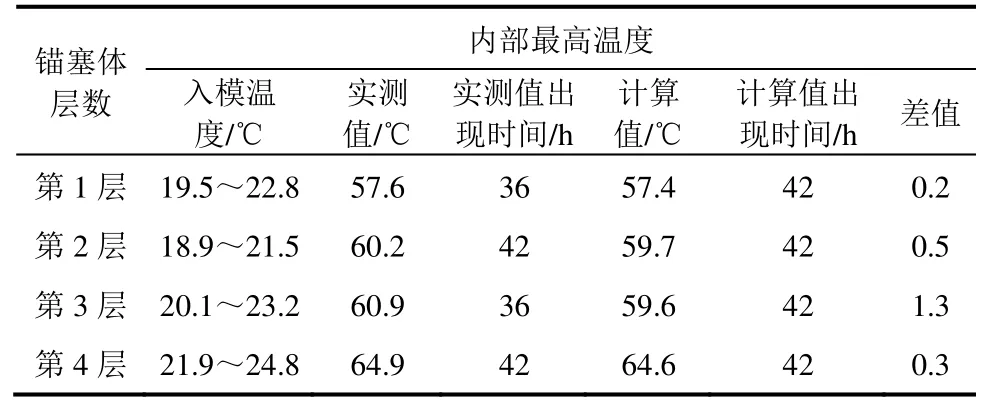

在各層大體積混凝土溫控過程中,對比實測值和計算值的差別。選取錨塞體第1~4 層內部最高溫度的實測值和計算值,匯總見表1。

從表1 可以看出,錨塞體各層混凝土內部最高溫度的實測值與計算值基本吻合,差值約0.2 ℃~1.3 ℃。之所以第三層錨塞體內部最高溫度的實測值和計算值的差值偏大,是因為施工現場有一段時間,由于抽水設施故障,未及時通入冷卻水,進行降溫。內部最高溫度的實測值出現時間相較于計算值的提前了(0,6] h。施工過程中,先澆筑的混凝土,產生水化作用,促進了后澆混凝土的水化速率,而模擬計算時,未考慮這相互促進作用的影響。

圖5 錨塞體各標準層溫度測點布置示意(單位:cm)Fig. 5 Schematic drawing of temperature measuring point layout in each standard layer of anchorage concrete-plug (unit: cm)

表1 錨塞體第1~4層內部最高溫度的實測值與計算值對比 Comparison of measured and calculation maximum temperature values of 1?4 layers of anchorage concrete-plug

表1 錨塞體第1~4層內部最高溫度的實測值與計算值對比 Comparison of measured and calculation maximum temperature values of 1?4 layers of anchorage concrete-plug

錨塞體層數內部最高溫度入模溫度/℃實測值/℃實測值出現時間/h計算值/℃計算值出現時間/h 差值第1 層 19.5~22.8 57.6 36 57.4 42 0.2第2 層 18.9~21.5 60.2 42 59.7 42 0.5第3 層 20.1~23.2 60.9 36 59.6 42 1.3第4 層 21.9~24.8 64.9 42 64.6 42 0.3

3.4 洞內、外環境溫度對比

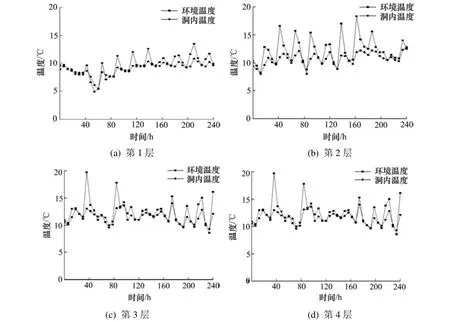

與一般大體積混凝土施工相比,隧道式錨碇施工是由巖土四周包圍且相對封閉的環境進行。收集施工錨塞體第1~4 層期間,洞內外環境溫度的實測數據。以混凝土澆筑開始時間作為起始點,比較洞內、外部環境溫度,如圖6 所示。

圖6 錨塞體第1~4 層施工期間洞內外溫度時程曲線Fig. 6 Temperature-time curve of hole inside and outside during 1~4 layers construction of anchorage concrete-plug

從圖6 可以看出,洞內溫度隨時間變化,幅度小于洞外溫度,其溫度在10 ℃上下波動,為使模擬分析的結果盡可能地符合實際情況,在錨塞體相對封閉施工環境下的結構溫度場時,可考慮取0.7,0.9 倍的外界環境溫度,外界溫度高時(如午后)取0.7,外界溫度低時(如午夜)取0.9。因為錨塞體施工四周是被巖土包圍,施工場所相當于一個半封閉的空間,離洞口距離越遠,受外界因素干擾越小,為錨塞體施工提供了一個天然的保溫條件。錨塞體第1~4 層遠離洞口的位置,由于混凝土水化熱反應后,洞內空氣對流小,剩余水分無法立馬蒸發,在混凝土周圍形成具有一定濕度的環境,因此,對其具有一定的保濕作用。

4 大體積混凝土參數敏感性分析

為了得到錨塞體大體積混凝土的溫控策略,采用有限元軟件對分層澆筑厚度、表面對流系數、入模溫度、水泥種類、冷卻水流速及冷卻水溫度等參數進行參數敏感性分析。

4.1 分層澆筑厚度

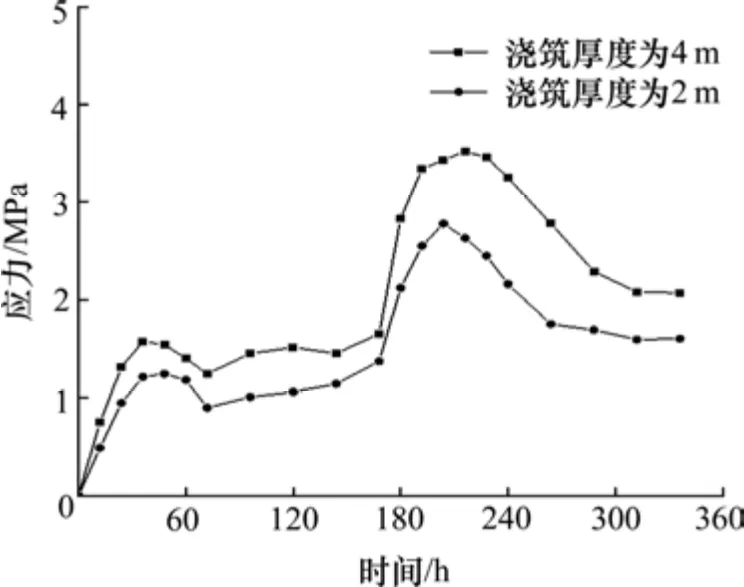

利用有限元模型,當其他參數不變時,分析澆筑厚度分別為4 m 和2 m 的2 種情況下,對錨塞體結構溫度場和應力場的影響。繪制澆筑厚度分別為4 m 和2 m 的錨塞體大體積混凝土溫度和應力峰值時程曲線,如圖7,8 所示。

圖7 不同澆筑厚度混凝土溫度峰值時程曲線Fig. 7Peak value of temperature time curves of different pouring thickness

從圖7 可以看出,澆筑厚度為4 m 時,錨塞體的溫度峰值增長了1.8 ℃,與澆筑厚度為2 m 溫度峰值進行對比,其出現的時間提前了12 h。原因是澆筑厚度越大,混凝土內積聚的熱量速度快且總量多,所以錨塞體溫度峰值越高,造成里表溫差也加大。

從圖8 可以看出,澆筑厚度的減小,能有效地降低應力峰值。不管澆筑厚度相差多少,混凝土表面溫度均大致相同。但較薄的結構,更容易散熱,其內部溫度峰值不僅更低,而且高溫持續時間更短。澆筑厚度為2 m 的應力峰值與澆筑厚度為4 m的相比,降低了1.09 MPa。因此,減小澆筑厚度,能有效地降低錨塞體溫度峰值和應力峰值,從而降低了大體積混凝土開裂風險。

圖8 不同澆筑厚度混凝土應力峰值時程曲線圖Fig. 8Stress-time curves of different pouring thickness

4.2 表面對流系數

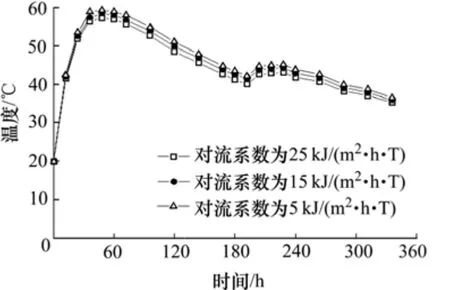

由于錨塞體側面與巖土接觸,施工每一層只有上表面與空氣接觸。因此,在其他參數不變的情況下,考慮結構上表面的對流系數不同時,對結構溫度場和應力場的影響。對流系數分別為 5,15,25 kJ/(m2?h?℃)的錨塞體大體積混凝土溫度和應力峰值時程曲線,如圖9,10 所示。

圖9 不同對流系數混凝土中心溫度時程曲線Fig. 9 Center-temperature-time curves of different convection coefficient

從圖9 可以看出,不同對流系數,中心溫度隨時間變化曲線基本重合,并且到達溫峰時間一致。但從中心溫度達到峰值開始,對流系數每增加10 kJ/(m2?h?℃),同一時間的中心溫度下降1.1 ℃。

圖10 不同對流系數混凝土拉應力峰值時程曲線Fig. 10Tensile stress peak-time curves of different convection coefficient

從圖10 可以看出,不同對流系數混凝土拉應力峰值的影響,主要出現在降溫階段。由于溫度下降,混凝土體積收縮,拉應力峰值會出現在混凝土內部。對流系數分別為5,15 kJ/(m2?h?℃)時,降溫階段的應力與對流系數為25 kJ/(m2?h?℃)時的進行對比,對流系數為15 kJ/(m2?h?℃)的應力峰值相比于對流系數為25 kJ/(m2?h?℃)的,下降了0.2 MPa,降幅為5.5%。而對流系數為5 kJ/(m2?h?℃)時,應力峰值下降了0.53 MPa,降幅為14.5%。錨塞體作為側面,被巖土包圍。施工中,主要是上表面與空氣接觸,而洞內空氣流動緩慢,對流系數比較小,相較于重力式錨碇的大體積混凝土施工,其保溫措施更加便捷。

4.3 入模溫度

入模溫度不僅直接與混凝土內部最高溫度密切相關,還間接影響里表溫差的大小,其主要由原材料溫度所決定。因為混凝土的骨料含量較大,所以常對其采用遮擋、浸泡及灑水等措施進行降溫,并在混凝土拌和時,使用加入冰塊的冷水或深井水方法,來降低混凝土入模溫度。利用有限元模型,其他參數不變的前提下,分析不同入模溫度對大體積混凝土溫度場和應力場的影響。入模溫度分別為25,20,15 ℃時的錨塞體,大體積混凝土溫度和應力峰值時程曲線如圖11,12 所示。

從圖11 可以看出,入模溫度25 ℃時,溫度峰值為63.1 ℃,出現在澆筑后36 h。入模溫度20 ℃時,溫度峰值為58.5 ℃,出現在澆筑后42 h。入模溫度15 ℃時,溫度峰值為56 ℃,出現在澆筑后48 h。因此,錨塞體各層入模溫度升高5 ℃,溫度峰值升高3.5 ℃,且其出現時間提前約6 h。

圖11 入模溫度不同時混凝土溫度峰值時程曲線Fig. 11 Peak temperature value-time curves of different concrete temperature

圖12 入模溫度不同時混凝土應力峰值時程曲線Fig. 12 Peak stress-time values of different concrete molding temperature

從圖12 可以看出,在該層混凝土澆筑期間,入模溫度升高5 ℃,應力峰值增幅為0.4 MPa,其原因是因入模溫度升高,導致混凝土內部溫度升高且提前,所以混凝土里表溫差也隨之增大。當上層新混凝土澆筑時,由于下層老混凝土表面溫度較低,造成接觸地帶出現較大溫度梯度。應力峰值出現在上層新混凝土達到最高溫度的時刻,印證了模擬結果的準確性。因此,需要采取措施,降低入模溫度,減小溫度及應力峰值。

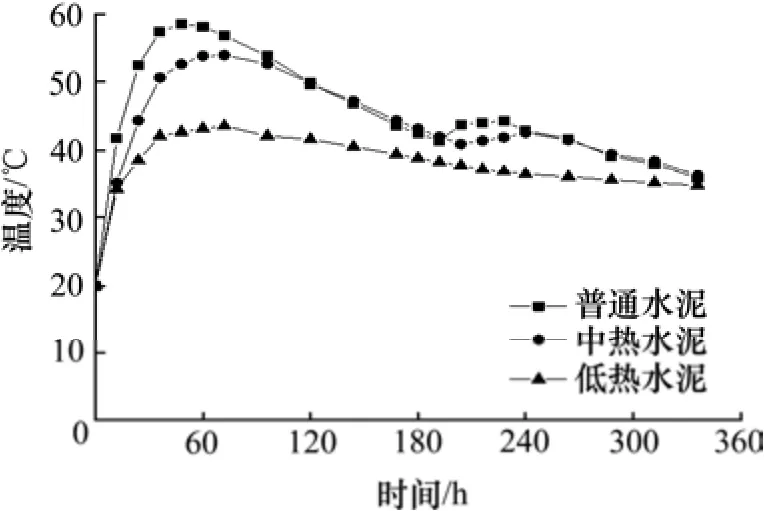

4.4 混凝土中水泥種類

利用有限元模型,其他參數不變的前提下,依次選取普通水泥、中熱水泥及低熱水泥3 種不同種類水泥,分析混凝土中不同水泥對大體積混凝土溫度場和應力場的影響。分別繪制采用普通水泥、中熱水泥及低熱水泥錨塞體大體積混凝土的溫度和應力峰值時程曲線,如圖13,14 所示。

圖13 混凝土水泥種類不同時混凝土溫度峰值時程曲線Fig. 13 Peak temperature value-time curves of different concrete-cement

圖14 混凝土水泥種類不同時混凝土應力峰值時程曲線Fig. 14 Peak stress-time curves of different concrete-cement

從圖13 可以看出,水泥種類為普通水泥時,溫度峰值為58.5 ℃,出現在澆筑后42 h。水泥種類為中熱水泥時,溫度峰值為53.9 ℃,出現在澆筑后60 h。水泥種類為低熱水泥時,溫度峰值為43.6 ℃,出現在澆筑后72 h。因此,當選用中、低熱水泥時,不僅可以顯著地降低溫度峰值,而且能推遲溫度峰值到達時間。此外,當澆筑上層新混凝土時,采用中、低熱水泥的混凝土,回升幅度較小。表明:分層澆筑時,中、低熱水泥可以減小上、下層混凝土的溫差。

從圖14 可以看出,相較于普通水泥的混凝土,中熱水泥的應力峰值,降低了0.4 MPa,降幅為11.4%。低熱水泥的應力峰值,降低了1.51 MPa,降幅為42.9%。表明:中、低熱水泥對溫度應力的改善效果非常明顯。因此,在進行錨塞體大體積混凝土配合比設計時,應選用中、低熱水泥。

4.5 冷卻水流速

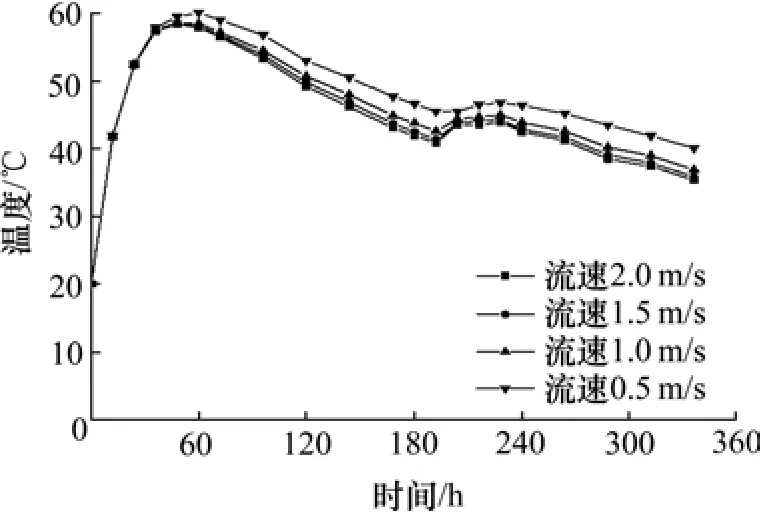

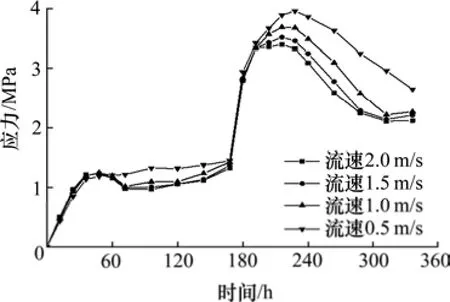

利用有限元模型,當其他參數不變時,依次選取冷卻水流速為0.5~2.0 m/s 的梯度變化流速,分析冷卻水流速對大體積混凝土溫度場和應力場的影響。繪制冷卻水流速分別為2.0,1.5,1.0 和0.5 m/s的錨塞體大體積混凝土的溫度和應力峰值時程曲線,如圖15,16 所示。

圖15 冷卻水流速不同時混凝土溫度峰值時程曲線Fig. 15 Peak temperature value-time curves of different cooling water flow velocity

圖16 冷卻水流速不同時混凝土應力峰值時程曲線Fig. 16 Peak stress-time curves of different cooling water flow velocity

從圖15 可以看出,混凝土溫度達到峰值之前,不同流速對溫度的影響可以忽略不計,但之后較慢的流速,不僅使溫度峰值更高,而且推遲了溫度峰值的到達時間,將冷卻水流速從2.0 m/s 降低到0.5 m/s,溫度峰值升高了約1.7 ℃,且到達時間延滯了約12 h。

從圖16 可以看出,流速2.0 m/s 的冷卻水與流速為0.5 m/s 相比,可以降低混凝土最大拉應力值為1.04 MPa。冷卻水流速從0.5 m/s 提高到1.0 m/s時,溫度應力最大降低0.74 MPa。而將冷卻水流速從1.5 m/s 提高到2.0 m/s,溫度應力峰值僅降低了0.19 MPa。流速1.5 m/s 的應力變化曲線與2.0 m/s的基本重合,但流速為0.5 m/s 時,溫度應力上升幅值較大。因此,建議該大體積混凝土在澆筑初期,盡可能使用較大流速的冷卻水,進行管冷冷卻,以降低最高溫度峰值,建議流速大于1.0 m/s。在達到溫度峰值之后,則可采用較小流速冷卻水,以防止混凝土降溫速率過快,且可以減少施工成本。

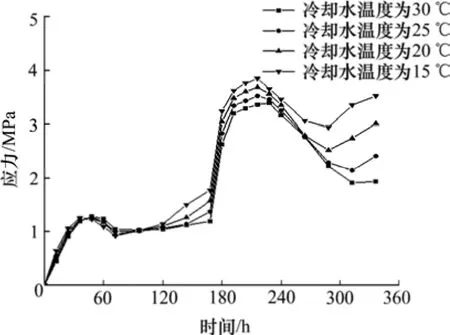

4.6 冷卻水溫度

以錨塞體第三層為研究對象,其他參數不變條件下,不同入水口溫度對大體積混凝土溫度場與應力場的影響。繪制冷卻水溫度分別是15 ℃, 20 ℃,25 ℃和30 ℃的錨塞體大體積混凝土,第三層溫度峰值和應力峰值時程曲線,如圖17,18 所示。

圖17 不同入水口溫度混凝土中心溫度峰值時程曲線Fig. 17 Center-temperature-time curves of different inlet water temperature

圖18 不同入水口溫度混凝土拉應力峰值時程曲線Fig. 18Peak tensile stress-time curves of different inlet water temperature

從圖17 可以看出,在混凝土升溫階段,不同入水口溫度對溫升速度沒有影響,入水口溫度在15 ℃~25 ℃范圍,混凝土中心溫度峰值不變。但當入水口溫度超過25 ℃,溫度峰值有了明顯提高,冷卻水對混凝土降溫效果,大幅度下降。在降溫階段,中心溫度隨時間的變化趨勢基本一致,但入水口溫度不同,溫度大小稍有差別。

從圖18 可以看出,不同入水口溫度在混凝土升溫階段,拉應力峰值與增長速率一致,此時內部溫度遠高于外表面溫度,內脹外縮,拉應力峰值出現在結構的上表面。但在120~180 h 時,不同入水口溫度引起的混凝土拉應力峰值隨時間變化有明顯不同。因為這時水化熱反應結束,混凝土溫度下降。由于混凝土導熱性能差,內部溫度下降速度要小于外表面溫度的,使得外表面混凝土收縮速度快于內部的,拉應力峰值出現在混凝土內部。從圖18還可看出,冷卻水溫度每降低5 ℃,拉應力峰值增大0.15 MPa。因此,從控制應力角度出發,在大體積混凝土升溫階段,冷卻水溫度在避免冷擊的前提下,越低越好。但是,在降溫階段,冷卻水溫度宜高不宜低。

5 結論

采用Midas/FEA 軟件,建立了錨塞體大體積混凝土第1~4 層施工過程的有限元模型,將計算得到溫度峰值與實測的進行比較,并對部分參數的敏感性進行了分析。得到的結論為:

1) 隧道錨錨塞體洞內溫度隨時間變化幅度小于洞外溫度,其溫度在10℃上下波動。為使模擬分析的結果,盡可能符合實際情況,錨塞體相對封閉環境下,大氣環境溫度可考慮取0.7,0.9 倍外界環境溫度,外界溫度高時(如午后)取0.7,外界溫度低時(如午夜)取0.9。

2) 對該工程錨塞體大體積混凝土溫控參數進行敏感性分析,發現將錨塞體澆筑厚度由4 m 改為設計方案的2 m,混凝土溫度峰值降低1.8 ℃,應力峰值降低1.06 MPa。混凝土表面對流系數每降低10 kJ/(m2?h?℃),溫度峰值增加1.0℃,應力峰值降低0.35 MPa。錨塞體各層入模溫度每升高5.0 ℃,溫度峰值升高3.0 ℃,應力峰值上升0.40 MPa。相比于普通水泥,采用中、低熱水泥的溫度峰值分別降低4.6 ℃,14.9 ℃,應力峰值分別降低了0.40,1.51 MPa。

3) 對該工程錨塞體大體積混凝土溫控參數進行敏感性分析,發現大體積混凝土在澆筑初期,使用較大流速的冷卻水,進行管冷冷卻,以降低最高溫度峰值。在達到最高溫度峰值之后,采用較小流速的冷卻水,不僅可以防止混凝土降溫速率過快,而且可以減少施工的成本。從控制應力的角度出發,在大體積混凝土升溫階段,冷卻水溫度在避免冷擊的前提下,越低越好。但是,在降溫階段,冷卻水溫度宜高不宜低。

4) 本研究只針對一座橋的隧道錨錨塞體大體積混凝土的溫度控制,尚缺少廣泛性。此外,針對錨塞體這種處于相對密閉、強約束的大體積混凝土溫度控制,有其自身特點,尚需進行深入研究,以制定區別于其他大體積混凝土的施工規范和溫控規范的專門條文或標準。