不同微生物肥對油菜生長發育的影響研究

曹芷萍 簡海麗 王小鵬

摘 要:微生物肥能夠改良土壤結構、增強作物抗逆性、提高肥料利用率、提升農作物品質等。通過開展AM自然循環微生物肥、陣地牌多粘類芽孢桿菌肥、枯草·蘇云金桿菌肥3種微生物肥的試驗,探索其對油菜生長發育的影響。結果表明:AM自然循環微生物肥不僅可以增加油菜葉長和葉寬,還能顯著提高產量水平,可作為當地油菜的一種改良肥料進行推廣使用。

關鍵詞:微生物肥;油菜;生長發育;影響

中圖分類號 S144;S565文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2020)18-0086-02

我國國土面積位居世界第3,但能夠利用的耕地面積卻很小,因此保障我國14億人口的糧食安全顯得尤為重要[1-2]。目前,主要通過施用大量的化學肥料來保證糧食高產,再加上各類農藥的濫用,使得我國多數地區出現土壤養分比例失調、土地板結、環境污染等一系列問題[3-5]。

為改善這類問題,許多學者致力于研究微生物菌劑對土壤、作物生長發育等方面的影響。微生物肥料是由1種或數種有益微生物經工業化培養發酵而成的生物性肥料。研究表明:微生物肥能夠增加土壤有機質含量,提高土壤肥力;通過拮抗、占位、競爭、排斥等一系列作用,控制微生態環境中有益微生物數量,促進N、P、K轉化,提高農作物的養分利用效率;一些有益微生物的代謝產物(如細胞分裂素)可以刺激作物的生長發育;微生物肥可以增強植物抗病蟲害和抗旱能力,提高作物的品質和產量;微生物肥的施用可以減少化肥的施用量,降低環境污染,改善微生態環境,調控微生態平衡[6-8]。本研究通過開展不同微生物肥的試驗,以探索其對油菜生長的影響,為微生物菌肥的應用提供依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況 試驗地位于廣西靈山縣新圩鎮大里坡村,面積867m2;試驗地為沙壤土,土壤肥力高,田塊排灌能力強,種植蔬菜10年以上,無休耕,上一茬種植油菜。油菜品種采用當地土家種。

1.2 試驗設計 試驗設4個處理,分別為施用AM自然循環微生物肥、陣地牌多粘類芽孢桿菌肥、枯草·蘇云金桿菌肥以及對照,3次重復,共12個小區;長2m、寬1.2m,四周設置保護行,保護行寬0.2m。

1.3 施肥時間及方法 油菜播種5d后,施復合肥(含N、P、K各15%)225kg/hm2;播種后20d,處理1:100g AM自然循環微生物菌對5kg清水灌根及葉面噴施,處理2:100g陣地牌多粘類芽孢桿菌對5kg清水灌根及葉面噴施,處理3:100g枯草·蘇云金桿菌對5kg清水灌根及葉面噴施,處理4:噴等量清水。播種后30d,噴第2次,處理1:50g AM自然循環微生物菌對5kg清水灌根及葉面噴施,處理2:50g陣地牌多粘類芽孢桿菌對5kg清水灌根及葉面噴施,處理3:50g枯草·蘇云金桿菌對5kg清水灌根及葉面噴施,處理4:噴等量清水。播種后40d,噴第3次,與第2次噴法一致。

1.4 調查項目 每次噴施之前對每個處理標記10株進行觀測調查,記錄葉長、葉寬,同時觀察油菜生長情況。種植45d后,油菜抽芯后收獲測產。

2 結果與分析

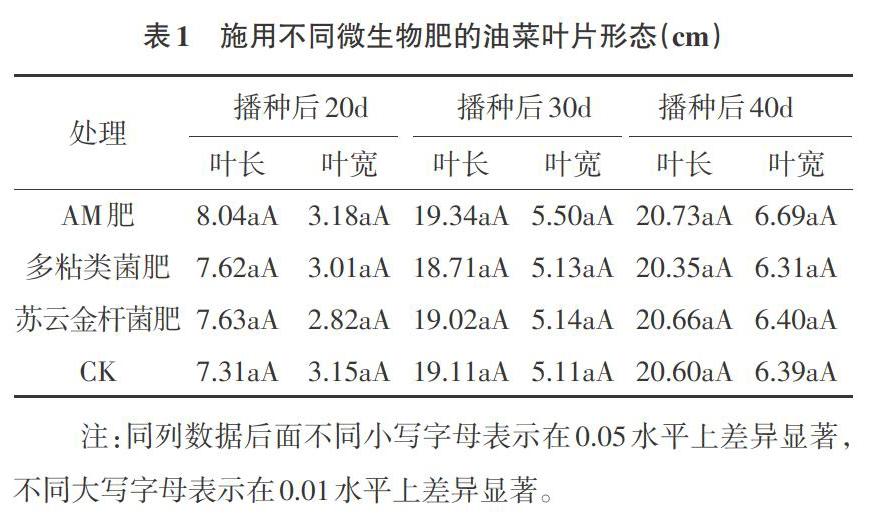

2.1 不同微生物肥對油菜植株形態的影響 由表1可知,盡管各微生物肥對油菜的葉長和葉寬影響不顯著,但AM自然循環微生物肥處理的葉長和葉寬均有增加的趨勢,且油菜葉色更綠更油亮,植株更健壯。

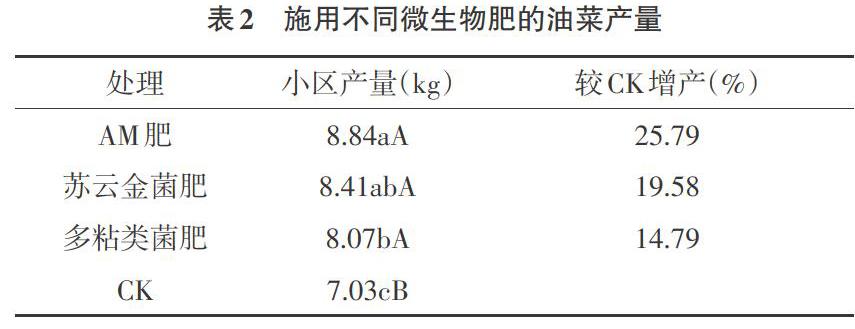

2.2 不同微生物肥對油菜產量的影響 由表2可知,AM自然循環微生物肥、枯草·蘇云金桿菌肥和多粘類芽孢桿菌肥的小區平均產量分別為8.84、8.41、8.07kg,比對照分別增產25.79%、19.58%和14.79%,差異達極顯著水平,說明3種微生物肥均能顯著增加油菜產量,尤其是AM自然循環微生物菌的增產效果最明顯。

3 結論

試驗結果表明:3種微生物肥中,AM自然循環微生物肥不僅可以增加油菜葉長和葉寬,還能顯著提高產量水平,因此可以作為當地油菜的一種改良肥料進行推廣使用。

參考文獻

[1]朱兆良,金繼運.保障我國糧食安全的肥料問題[J].植物營養與肥料學報,2013(2):259-273.

[2]趙建寧,左騰云,胡元盛.土壤肥料與我國糧食安全[J].河北農業科學,2009(1):116-118.

[3]張福鎖,王激清,張衛峰,等.中國主要糧食作物肥料利用率現狀與提高途徑[J].土壤學報,2008,45(5):915-924.

[4]趙秉強,張福鎖,廖宗文,等.我國新型肥料發展戰略研究[J].植物營養與肥料學報,2004,10(5):536-545.

[5]曲均峰.化肥施用與土壤環境安全效應的研究[J].磷肥與復肥,2010,25(1):10-12.

[6]樊軍生,賈麗霞,樊文梅.微生物肥料對土壤的改良作用及在農作物生產中的應用[J].農業開發與裝備,2017(7):47.

[7]段恩忠.微生物肥料對土壤的改良作用及在農作物生產中的應用[J].種子科技,2016,34(11):108.

[8]胡可,王琳,秦俊梅.菌肥與有機無機肥配施對石灰性土壤生化作用強度和微生物數量的影響[J].河南農業科學,2015,44(10):76-80.

(責編:徐世紅)