山水畫寫生與創作感悟

回溯中國傳統繪畫發展史,中國畫的誕生至今已歷經一千多年。在不同的歷史時期,由于受當時社會生產力及人類認知水平的制約,因此每一時期的藝術發展側重點是不一樣的。人物畫最早出現,同時也兼及一些植物與鳥獸,山水畫的出現相對較晚,早期也僅僅是作為人物畫中的一些點綴與裝飾,之后在魏晉南北朝時期才逐漸獨立成科。這也說明藝術家的視角已由人本體轉向周圍的生活環境。自五代、隋唐至今,不同時代的山水畫家的在實踐中總結出了幾十種對山水刻畫的方法。本文結合我對太行山的寫生與創作的深切體會來談一些自己的感悟。

太行山是中國東部地區的重要山脈和地理分界線。縱跨北京、河北、山西、河南4省、市,綿延400余公里。它既是中國地形第二階梯的東緣,也是黃土高原的東部界線。幾千年來太行山的豪邁與雄大一直影響著中華大地上文人的藝術思想。三國時曹操曾有詩云:“北上太行山,艱哉何巍巍。”表現出太行山的兇險挺拔;北宋蘇軾詩云:“太行西來萬馬屯,勢與岱岳爭雄尊。飛狐上黨天下脊,半掩落日先黃昏。”更表明了太行山在中國文人心目中的地位。

古人畫山水多是描繪南方山水風貌,以南北朝至近代的一千多年里,以太行山為范本去描繪的幾乎沒有,能留世至今的更是少之又少。五代時期荊浩的《匡廬圖》也只是傳為真跡,繪畫基礎是在太行山長期隱居時積淀的,作品氣勢雄渾,表現細膩,被譽為是中國山水畫作品的一座高峰。荊浩的學生關仝也曾創作了多幅關于太行山的作品,代表作《關山行旅圖》充分表現出太行山荒寒幽僻的特點,具有濃郁的北方繪畫特色。宋代,郭熙和范寬喜歡以太行山為表現對象。郭熙在經過長期的觀察和體悟后,創作出《早春圖》,作品構圖完美,意境深遠。畫家必須耐得住寂寞與清淡,才可潛心于作品的創作。白云鄉先生在《五十歲感懷》一詩中寫道:“少年摯筆走太行,卅年他鄉成故鄉。鐵鞋踏破山河水,石研磨碎月共霜。截取春山一坡綠,染做秋陽紙半張。苦茶三杯夜過午,禿筆殘磨伴炎涼。”正是多年在太行寫生堅持畫太行的內心寫照。要想讓作品突破出一種新的境界,必須要全身心的付出與投入,只有這樣觀眾才能從畫面中感受到你的思想,與畫家產生共鳴感。

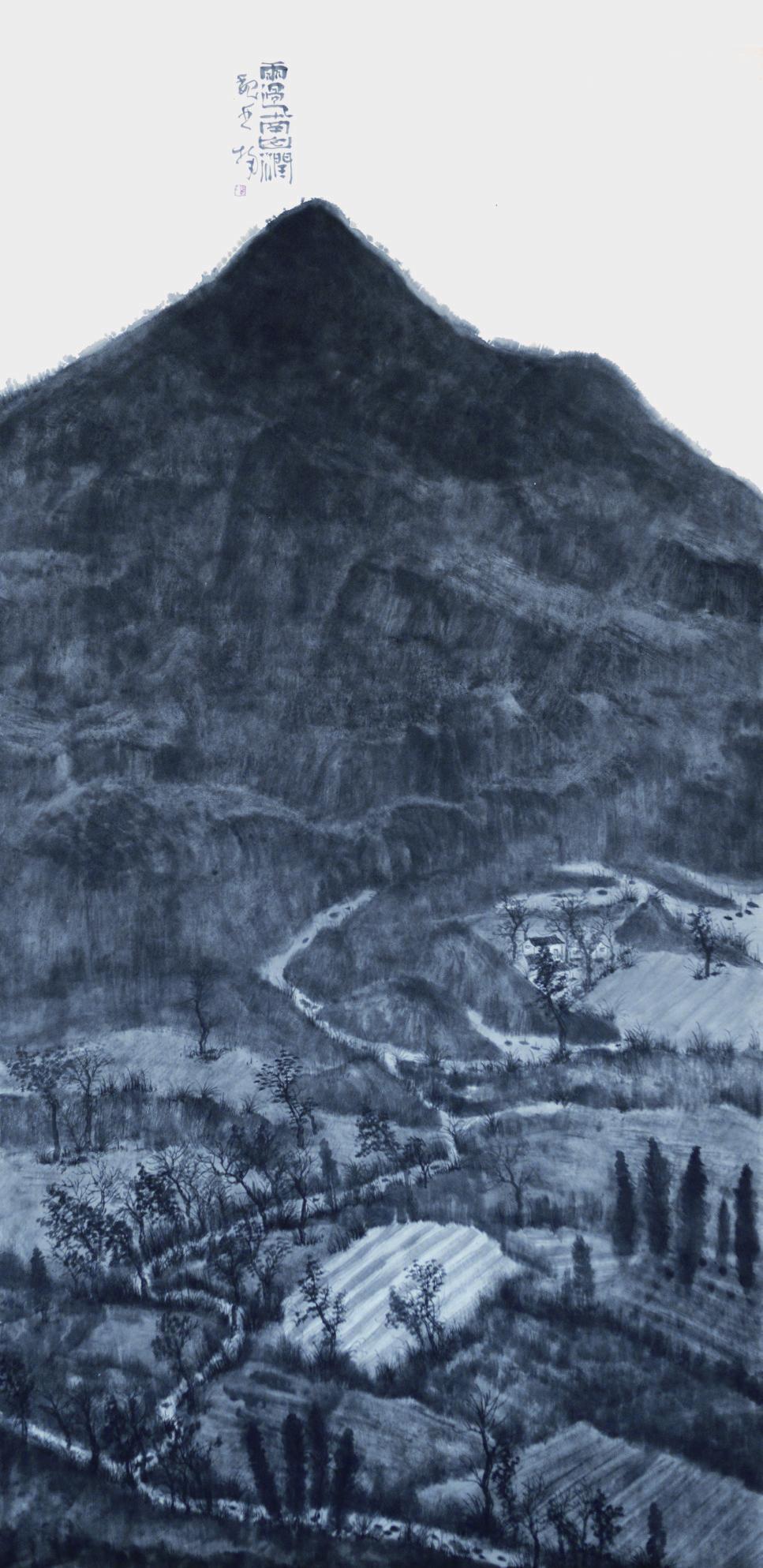

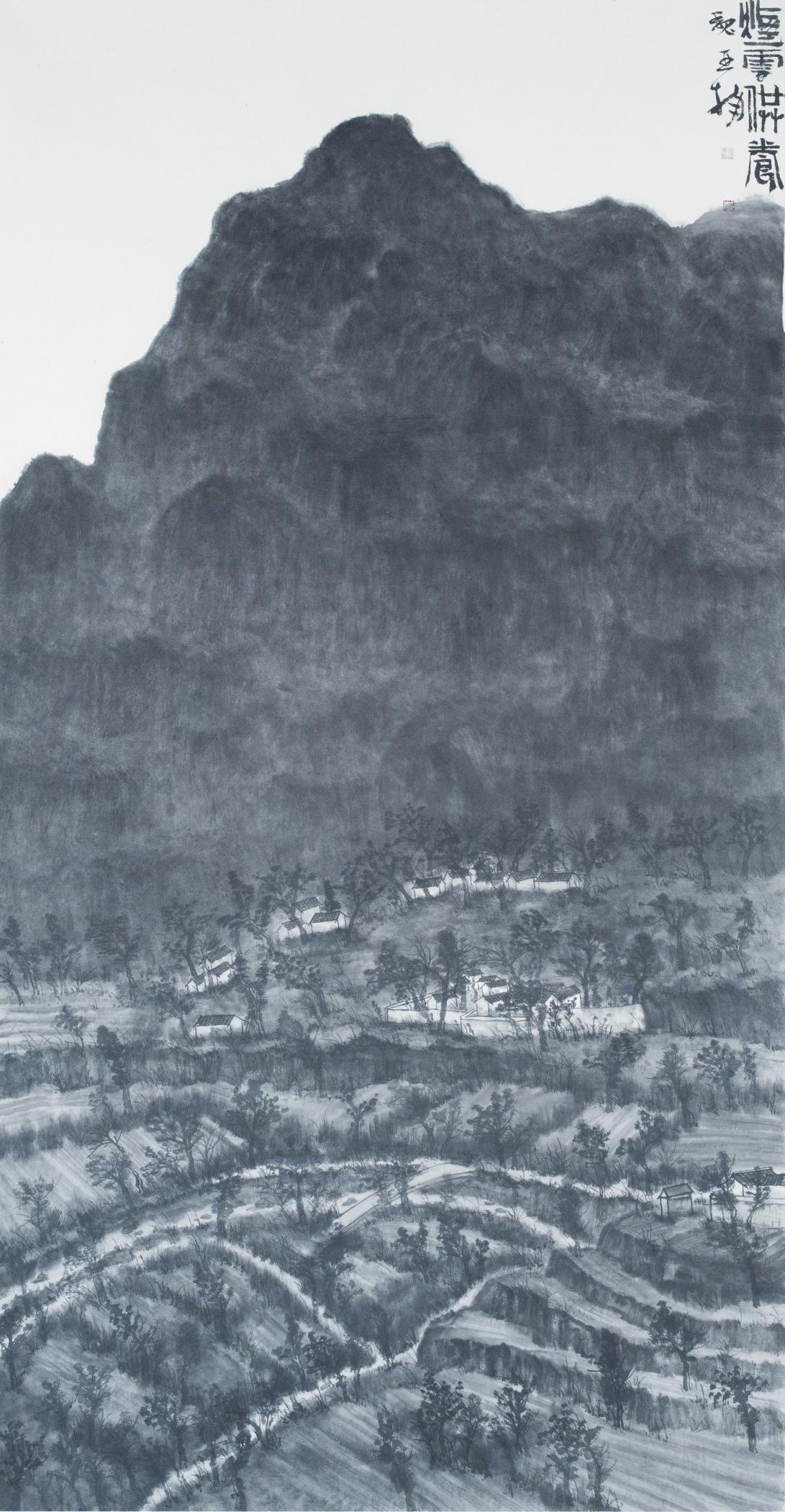

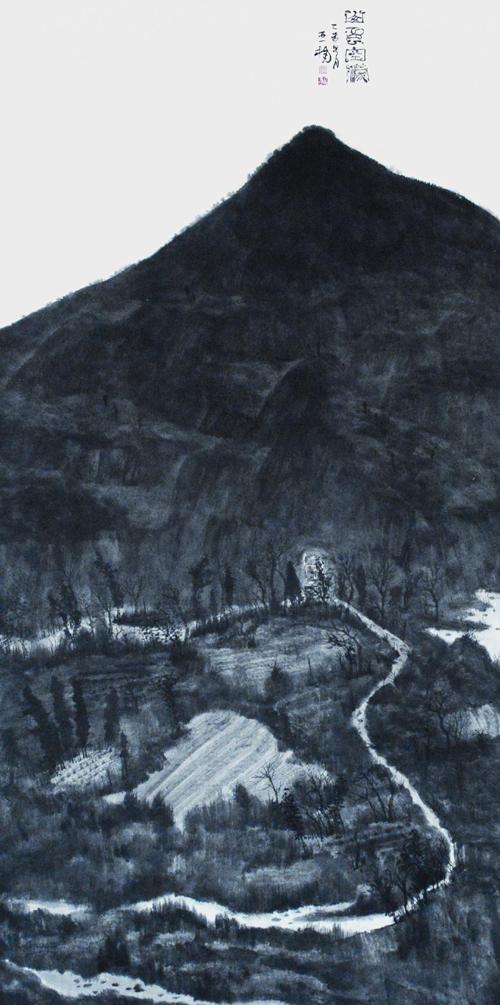

進入太行山寫生,四季皆宜:春日融融,生機勃勃,花香滿山;夏葉成蔭,曲徑通幽,清涼宜人;秋葉紅遍,碩果枝頭,層林盡染;冬雪茫茫,銀裝素裹,冰清玉潔。但我最喜歡雨后的太行山,更能凸顯出震撼人心的精神內涵。此時山巖若有若無,樹木茂密。雨中細讀眼前的太行,忽然有一種穿越時空的震顫,霎時淚水盈眶,被太行山所感動。在山水創作過程中我亦曾茫然與困惑,多少個不眠之夜苦苦思索。也曾激情揮筆于漫漫長夜,不知不覺已是東方肚白。近兩年來,我在寫生之余,一直在嘗試表現太行山的雨景,特別是大雨后的景象是非常令人感慨的。《雨后系列》組畫是我前幾年參加全國美展的作品,體現了這一時期新的藝術追求。“一水護田”的村野小景,擴展為壯闊的太行大境,雨后的潤澤使山腳下的農田房舍清新雅逸,如夢如幻,排排山體深厚沉郁,壓縮出條條白線,是水也似路,把青青的一片巒影送入觀者眼前。在具象造型中融入了一些抽象因素,既保持了對象的渾厚堅實感,又強調了塊面的構成。賦予了自然山川人性化的特征,這也是中國藝術“天人合一”的本體特征。以雨后太行為創作主題,這還僅僅是一種探索。因為創作是技法、內涵與感情的結合過程,技法可以慢慢去訓練,內涵與感情則是畫家本身修養與心境的體現。所以一定要讓自己的心態平和、心境澄明,煩躁與浮華永遠創作不出好的作品。一個畫家修養高了境界自然會高,所以要多讀好書,多從文學、美學、史學中尋找營養,多從自然寫生中尋找靈感。把對太行山的特殊感情根植在心中,在平凡的自然中感悟人生的真諦。

作為藝術創作者,我慶幸能結緣于這片熱土。也許我的作品一生都未必能夠達到完美的藝術境界,但我一定會堅持探索下去,用筆墨把心中的太行展示給觀眾,把太行精神傳承下去。

魏亞楠

中國美術家協會會員、李可染畫院青年畫院畫家。作品先后入選中國美術家協會舉辦的“悲鴻精神”全國中國畫作品展,“高潔品性·蘭蕙人生”全國中國畫作品展,“墨韻嶺南”全國中國畫作品展,“中國夢·黃山魂”全國山水畫(中國畫)作品展,“萬年浦江”全國山水畫作品展,“翰墨齊魯”全國中國畫作品展,“水墨彭城”全國寫意中國畫作品展,紀念周恩來誕辰120周年中國畫作品展,第二屆“郵驛路·運河情”全國美術作品展等美術展覽并獲獎。