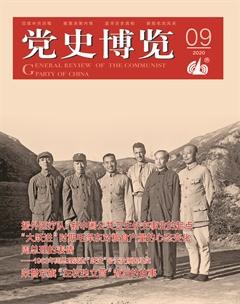

1945年鄧小平率北方局干部在單拐

高嵩

為了進一步開創冀南、冀魯豫邊區對敵斗爭的新局面,1944年9月,中共冀魯豫分局及軍區司令部由山東省觀城縣紅廟進駐清豐縣單拐村,領導著東到津浦,南跨隴海,西臨平漢,北靠石德的廣大地區。這里成了聯結華北、華中的戰略樞紐。

牢記使命,勇于擔當

1944年7月,冀魯豫分局書記黃敬因病離職,由宋任窮任代理書記。經過一年的艱苦斗爭,冀魯豫邊區形勢雖然有了很大發展,但也存在著一些困難,特別是民主民生斗爭方面是薄弱環節。在進行民主民生運動中曾出現了一些偏差和過火現象:在部分地方,由于不大相信群眾,干部存在包辦代替的做法。農村基本群眾,主要是貧雇農還沒有充分發動起來,出現了群眾工作消沉,對待上級命令冷淡的現象。而另一種大膽放手的做法忽略了用黨的政策教育群眾,運動中采取了推平的做法,傷害了中農。一些地方,對地主和富農打擊過重,不分地主罪惡大小,守法不守法,一律重罰,個別村還發生了消滅地主的傾向,更為嚴重的是還發生了斗爭中農、侵犯中農利益的現象。這種與中央精神相悖的過左做法,嚴重影響了中原地區的抗日斗爭和冀魯豫根據地的鞏固與發展。

根據冀魯豫邊區存在的問題,也為了扭轉這種被動的局面,宋任窮代表冀魯豫分局向中央發報請求支援。

黨中央、毛澤東接到電報后,經過認真考慮,給予的答復是:中央正準備召開七大,在黨的七大召開前,延安不準備派人到冀魯豫去,中央提議由鄧小平率北方局機關到冀魯豫地區去指導工作。當時鄧小平已被選為七大代表,中央認為鄧小平去冀魯豫比參加七大更為重要。接著,中央于1945年1月23日發出了加強冀魯豫根據地工作的指示,指出:“最近冀魯豫根據地有極大的發展,人口近兩千萬,超過太行、太岳數倍,為敵后最大的根據地,但減租減息大半尚未進行,各種政策尚未完全正規,根據地的群眾基礎不鞏固,黃敬又因病離職。為此,中央提議北方局即時進至冀魯豫根據地,并從太行、太岳抽調一批減租減息有經驗、群眾工作作風又好的干部到冀魯豫,普遍發動群眾,進行徹底的減租減息,求得根據地進一步鞏固。在有數千萬人口的根據地,對中央土地政策,應利用目前的有利機會,認真貫徹。北方局必須親自負責到平原區工作,至少半年到一年,協助分局完成這一偉大任務。”

根據中央指示,1945年2月起,鄧小平即指示北方局組織部負責抽調干部,并指派專人負責做好向冀魯豫進發的準備工作。3月初,北方局代理書記鄧小平率北方局干部包括組織部部長劉錫五、宣傳部部長李大章、秘書長陳鶴橋和新調來的彭濤、周惠等20余人,由山西省左權縣麻田鎮出發,奔向冀魯豫地區。經十幾天行程到達林縣以南臨淇一帶,于3月中旬的一天晚上,由太行軍區部隊掩護從淇縣與汲縣之間的塔崗口出山順利通過平漢線,由冀魯豫軍區部隊接應過了衛河,先到尚和縣(今屬濮陽市區)李家樓,次日進入冀魯豫四分區駐地濮陽縣,受到四分區司令員張國華等的熱烈歡迎,后轉移到冀魯豫分局、軍區司令部所在地——清豐縣單拐村,譜寫了中原一帶群眾運動的新篇章。

初到單拐,了解民情

鄧小平到單拐村后住在地主陳學修家里。

鄧小平一到單拐,顧不上休息,立刻聽取宋任窮等對冀魯豫邊區民主民生工作匯報。他邊聽邊記邊提問。大家勸他休息,他不肯。他說:“我們是來工作的,不是來休息的。”警衛員幾次催促他吃飯,他都拒絕了。匯報完后,大家請他作指示。他說:“1939年來過一次冀魯豫邊區,那時匆匆而過,對這里的情況了解得很少。聽了大家說的,你們的工作還是很好的,還是很有起色的。你們不但沒有被敵人擊垮、趕走,還擴大了冀魯豫邊區,保持了華北、華中的聯系,這是很大的成績。但是,對這塊根據地,怎樣鞏固發展它,實現毛澤東同志的戰略意圖,是我們的首要任務。我認為從現在起,應按照中央的指示,迅速把群眾發動起來,開展減租減息運動,如不迅速發動群眾,給群眾以看得見的利益,根據地就不會鞏固,因為得不到群眾的支持,總有一天敵人會把你們擠垮,擠走。從這一天開始我們就生活戰斗在一起了,共同完成黨中央交給的這一偉大任務。”

冀魯豫邊區抗戰史展館內的根據地領導人雕像

一天下午,鄧小平把清豐縣東南十八莊聯防雇工主席栗明山和副村長陳喜春等干部叫到他那里座談。相互介紹后,大家都坐下來。軍區民運部部長柴保忠首先問房東陳學修的家庭成員情況,這時軍區組織部部長郭英解釋道:“為什么要了解一些房東的情況呢?因為咱們的主要首長住在這里,弄清情況是為了首長的安全,以防意外,同時也便于開展工作。”

“栗明山同志,你先介紹一下吧!”鄧小平說。

栗明山介紹說:“這家地主共有6口人,老掌柜的是個武秀才,現在78歲,吃飯不問事,跟官方沒什么聯系。少掌柜的叫陳學修,40多歲,好吃好喝吸大煙,流水脾氣,不急不躁,不惡霸。老婆是個農村婦女,她娘家的弟弟叫張克成,是咱們的武委會主任。她還有三個閨女,大的才出嫁,二閨女在小學念書,三閨女是個毛孩子,這家人對外沒啥事。”停頓了一下,栗又接著說:“房東陳學修的近門侄子叫陳喜保,他家有70畝地,只有母子二人,雇了個長工,一個做飯的,這家在村里不惹是生非,有時還有人欺負他哩。”

緊接著,栗明山又介紹了東胡同的情況。他說:“那幾家比陳學修家復雜些。那里有三個國民黨員、一家地主、兩家富農。”

栗明山把全村的政治、經濟情況一一介紹后,鄧小平說:“你說的情況很重要,以前對你們不太了解,今后,有事可直接找柴保忠部長,他是搞民運工作的。你們是雇農、貧農,是革命的依靠力量,咱們是一家人,有事多聯系。”鄧小平講完后天已經晚了,他讓人端來三個菜:大蝦仁、竹筍和瓜菜,還有饅頭、大米湯。鄧小平謙遜又和顏悅色地說:“菜不好,竹筍、蝦仁是從山里帶來的,瓜菜是你們本地產的。一家人嘛,不搞特殊招待。”當看到大家有點拘謹,鄧小平拿起筷子說:“別客氣,來,來!大家一塊吃。”說完便和大家談笑風生地共進晚餐。

深入基層,聯系群眾

沒多久,鄧小平便和群眾熟悉了。為了進一步發動群眾減租減息,一天,他找到栗明山談心,先從農民的日常生活談起,家長里短,油鹽醬醋,問這問那,無拘無束。

“你家住哪里?家中有幾口人,幾畝地?生活得怎樣?”

“我家住栗留固村,父親已經去世了,剩下我和母親,家中一壟地也沒有,全靠打長工維持生活。”栗明山一一作了回答。

“你一年的工資有多少?顧得住嗎?”

“顧不住。一年只有29塊錢,只夠母親吃半年,還得討飯糊口。”

“不夠就得要求增加工資,要和地主斗。”鄧小平熱情地啟發、鼓勵說。

“搞過一次,失敗了。原因是,你要求增加工資地主就不用你,有的人不堅決,怕地主,搞明增暗退,像本村長工李雙林白天開會增加工資,夜里地主陳敬倉找他,一說好話又把增加的工資退給了人家。這種人令人氣憤,我們雇工會想開除他哩。”

聽到這里,鄧小平既親切而又語重心長地說:“開除,不行。像李雙林這樣的長工,是沒有覺悟起來,對這樣的人,要進行思想教育,提高他們的思想覺悟。只有教育、團結、爭取他們,而決不能排斥他們。開除,會使我們失掉一個階級兄弟。”接著,鄧小平又講了對地主斗爭的方法和策略。他說:“他們不用你們,你們要組織起來,他們不用這個,得用那個,十八莊都聯合起來,不增加工資,長工們都不干,他們就沒有辦法了。地主有那么多地,總得雇長工干活嘛,工錢多少,不能讓地主自己當家,長工們也得當家,你是雇工主席嘛,要發動大家組織起來,開展增加工資斗爭,肯定能取得勝利。將來還要搞土地改革,把地主的地分給貧雇農,實行耕者有其田,要徹底翻身做主人。今天搞增資斗爭和減租減息,是為今后土改打基礎的。”

鄧小平在單拐的日子里,盡管很忙,但他總是不忘深入基層,聯系群眾。他身體力行帶領官兵們發揚南泥灣精神,在村外開墾了十幾畝荒地,盡量自食其力。每次勞動,鄧小平都是親自荷鋤操锨,拉犁拉耙,薅草灌水。這樣一箭三雕,既解決了部隊菜食問題,又減輕了群眾負擔,還密切了軍民關系。

有一次,農民正在打麥場上揚場,鄧小平沒見過這道工序,感到新鮮,于是脫掉鞋子,操起木锨揚起場來,并向老農學習。事后,他為了把揚場技術學到手,還在村東頭封了一堆土當糧堆,練習揚場技術。有一天,他見到陳成修在犁地,便帶頭拉起犁來。此事不脛而走,群眾知道了無不交口稱贊。貧農陳秋柱感動地說:“當大官的還給群眾拉犁子,軍民一家,親密無間,真是自古少有呀!”

鄧小平在單拐期間,冀魯豫邊區12個分區的首長和各級領導經常到這里集會聆聽教導。在鄧小平的親切教導和指引下,冀魯豫邊區的農民協會、雇工協會、民兵、婦女等群團組織迅速健全發動起來。他們的斗爭性、組織性、策略性不斷得到提高和加強。鄧小平的諄諄教誨,無論是在抗日斗爭還是減租減息、增資、增佃等一系列民主民生運動中,都取得了顯著的成績,也為后來的土地改革、反封反霸斗爭及戰略轉移奠定了良好的基礎。

自力更生,發展軍工

1945年為適應戰爭形勢對武器裝備、后勤供應的迫切需要,冀魯豫軍區奉上級命令決定在單拐村成立冀魯豫軍區后勤部和軍事工業部。在那里及周邊地區建立了兵工一、二、三、四廠和炸彈廠等20余個兵工廠。其中兵工一廠就設在單拐村,二、三、四廠和炸彈廠、皮革廠也設在單拐村附近。這時,單拐村又成了冀魯豫邊區軍工生產的基地和中心。

鄧小平題詞

鄧小平和其他首長對兵工廠的建設和投產十分關心,付出了大量的心血。鄧小平從生產設備到人員組織都親自過問,考慮得非常周到。他選派得力人員到廠里擔負領導工作,有時還對軍工生產搞調查研究作指導。兵工一廠設在清朝咸豐年間建立的陳氏祠堂里,原是八路軍在解放封丘戰役中繳獲的一個小型兵工廠。工人中有一部分是原兵工廠留用的國民黨技術人員,人員復雜。建廠伊始,條件差,機械設備十分簡陋。雖然困難很多,但工人沒有被困難嚇倒,在鄧小平等首長的帶領下,他們艱苦奮斗,自力更生,因陋就簡,白手起家。沒有動力機械,就四五十個人分兩邊,合力用手搖動銑床來制造零件;沒有原料,就用扒來的鐵軌放到火爐里熔煉;沒有水源,就打水井;機器不夠用,就建起十幾盤烘爐,人工鍛造。

“政治工作是一切經濟工作的生命線。”在軍工生產中,鄧小平非常重視工人隊伍的思想建設,他經常深入工廠車間和工人談心,作指示。為了改變工人隊伍的成分,他采用“摻沙子”的辦法,選派了大量出身好的當地農民進廠,不斷對工人進行革命傳統教育,培養工人骨干。他經常請苦大仇深的貧雇農進行憶苦思甜,提高工人的思想覺悟。

經過大家的艱苦創業,努力奮斗,兵工廠從無到有,從小到大,逐漸健全發展起來。設備不斷完善,產量不斷提高。人數由原來的50多人發展到200多人,車床由十幾臺增加到20多臺,為八路軍制造了大量的包括平射炮、炮彈、手榴彈、機槍零件等軍工產品,并修復了許多舊槍支,有力地支援了前線。工人們發揚敢想敢干的大無畏革命精神,奇跡般地試制成功了解放軍軍工史上第一門70毫米大炮——“蓋亮號”。該炮重量只有200公斤,射程3500米,一匹馬可以拉得動,具有射程遠、殺傷力大、拆卸容易、運輸方便等優點,非常適合八路軍游擊作戰,在抗日戰爭和解放戰爭中均立下了赫赫戰功。

燈塔照耀,永放光芒

鄧小平率領北方局機關進駐清豐縣單拐村后,以軍事家的博大胸懷,指揮冀魯豫軍民取得了對日偽斗爭的節節勝利,僅4、5兩個月就解放了南樂、南宮、大名、東平多座縣城,解放區進一步擴大。他審時度勢,同軍區同志一起研究,認為抓住機遇鞏固戰斗成果,普遍發動群眾徹底進行減租減息,是根據地進一步得到鞏固和發展的中心環節。同時認為,要充分發動群眾,正確地執行黨的方針政策,首先要了解不同地區的群眾運動中執行政策的成績、經驗和存在的問題,然后統一干群思想。

為了掌握第一手材料,鄧小平和宋任窮等研究確定北方局機關干部分三個組,于1945年春赴冀魯豫中心區滑縣、濮縣、濮陽三縣進行調查研究。他聽取了滑縣縣委書記張華、縣長程建民的專題報告。經為期一個多月的調查,基本掌握了全面情況。調查組回到機關后,他和分局機關的同志一起作了梳理,分析了不同地區群眾運動的發展和問題,研究了一些具體政策。他認為,當時問題比較大、有爭議的是嚴重地傷害中農的問題,根據中央土地政策的精神和平原地區群眾運動的實踐經驗,經過反復討論,在不少問題上意見取得了一致。在此基礎上,中共冀魯豫分局于6月6日召開了群眾工作會議。會上,鄧小平作了重要發言。

鄧小平在講話中既充分肯定了運動的成績,又著重指出了“左”的傾向和造成的后果,明確指出了過去最沉痛的教訓就是1940年、1941年沒有真正執行中央1939年冬關于群眾工作的指示,“這影響到我們根據地的深入和鞏固的程度”,“形成一九四二年最嚴重的困難,從主觀上講,這是主要原因之一。特別是冀南一九四二年后,敵情極嚴重,喪失了放手發動群眾時機,最為可惜”。鄧小平一針見血地指出了不認真執行中央政策,不抓當前運動的中心環節所造成的后果。尤其是冀南地區“在一九四○年以前大發展之后,我們產生了驕傲,對敵人喪失了警惕,結果遭到了敵人襲擊,形成了一九四一年、一九四二年大退縮”。喪失了兩年的時間,當時是冀南五一大“掃蕩”后,根據地喪失殆盡,損失慘重,只有轉移到外區堅持斗爭,至今思之,令人痛心。講話中,他教育廣大干部,學習毛主席倡導的理論聯系實際的方法,指出“毛主席的農民運動考察報告,給我們解決了立場問題、群眾觀點問題和方法論問題”,著重批判了右的傾向。他又著重指出,更重要的是理論聯系實際問題,要事事從人民利益出發。

鄧小平在講話中強調了典型的重要意義,充分肯定了以雇農為核心,切實照顧貧雇農的利益,是發動群眾和做好群眾工作的主要方面。這充分體現了他的群眾觀點、群眾路線以及相信群眾、依靠群眾的思想。