從毛澤東詩詞看人民領袖的地質情懷

駱遙

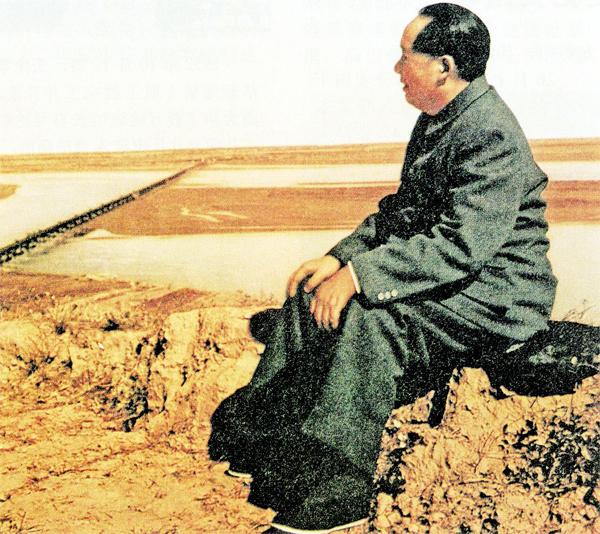

1952年10月,毛澤東在鄭州邙山遠眺黃河

說到近現代詩詞,不能不提毛澤東詩詞。毛澤東一生創作了大量詩詞,他的詩詞與歷史現實緊密結合,展現了中國革命和建設波瀾壯闊的歷史。習近平總書記常引用毛澤東詩詞,特別是2012年11月29日在國家博物館參觀《復興之路》基本陳列時,首次闡述“中國夢”,分別用“雄關漫道真如鐵”和“人間正道是滄桑”概括中華民族的昨天和今天。毛澤東詩詞中不僅飽含無產階級革命家的民族情懷、人民情懷、政治情懷、山水情懷,也蘊含著豐富的地學文化,祖國的山山水水間無不勾勒著人民領袖的地質夢。

“坐地日行八萬里”

1958年6月30日,毛澤東讀《人民日報》,得知江西省余江縣消滅了血吸蟲病。他浮想聯翩,夜不能寐。第二天早晨,微風拂煦,旭日臨窗,他遙望南天,欣然命筆《七律二首·送瘟神》。“坐地日行八萬里,巡天遙看一千河”,詩人馳騁想象,隨地球自轉、公轉,巡看天河。毛澤東在給周世釗的信中曾對此解釋說:“地球直徑約一萬二千五百公里,以圓周率三點一四一六乘之,得約四萬公里,即八萬華里。這是地球的自轉(即一天時間)里程。坐火車、輪船、汽車,要付代價,叫做旅行。坐地球,不付代價(即不買車票),日行八萬華里,問人這是旅行嗎?答曰不是,我一動也沒有動。真是豈有此理!囿于習俗,迷信未除。完全的日常生活,許多人卻以為怪……”信手拈來的地質學知識,唯物主義宇宙觀的運用,更為六億“舜堯”那“天連五嶺銀鋤落,地動三河鐵臂搖”改造山河的英雄業績添色。

“高峽出平湖”

毛澤東喜愛大江大河,喜歡搏擊風浪,青年時就寫下了“自信人生二百年,會當水擊三千里”的詩句,要到大江大海中去游,到大風大浪中接受鍛煉。他游過長江、珠江、湘江、錢塘江等大小河流,多次在北戴河暢游,更有17次暢游長江。“不管風吹浪打,勝似閑庭信步”,正是他的真實寫照。“江河橫溢,人或為魚鱉”,毛澤東更深知治理大江大河的重要性,多次指示“一定要把淮河修好”,“要把黃河的事情辦好”,“一定要根治海河”。早在長征時,他遠眺昆侖山脈,就表達了“安得倚天抽寶劍,把汝裁為三截”這種改造自然、造福人類的勇氣和實現“太平世界,環球同此涼熱”的愿望。

1956年,毛澤東視察南方。在武漢三次暢游長江,他寫下了《水調歌頭·游泳》。當時正在修建第一座長江大橋——武漢長江大橋,詩人遐想大橋合龍通車時“一橋飛架南北,天塹變通途”的勝利景象。同時,他也表達了“更立西江石壁,截斷巫山云雨,高峽出平湖”的愿望。毛澤東不僅以詩人一般的情懷擁抱三峽,更以地質學家的眼光審視三峽。1954年水利專家林一山匯報三峽壩區的選址定在花崗巖地帶的美人坨,但巖石風化厲害,而且這個河段上游的片麻巖還未勘探過。劉少奇詢問什么是片麻巖,毛澤東隨即說:片麻巖是花崗巖的變質巖,很堅硬,在片麻巖地區選壩址是沒有風化問題的……我們不得不驚訝于毛澤東的地質學識。美人坨壩段三斗坪巖石原稱花崗片麻巖,經過幾代地質人長期勘測論證,三峽大壩最終選址在三斗坪。“高峽出平湖”,截至2018年上半年,三峽工程投運以來累計發電達1.13萬億千瓦時,相當于節約標準煤3.74億噸,折合減排二氧化碳約8.3億噸……真是“神女應無恙,當驚世界殊”!

“人猿相揖別”

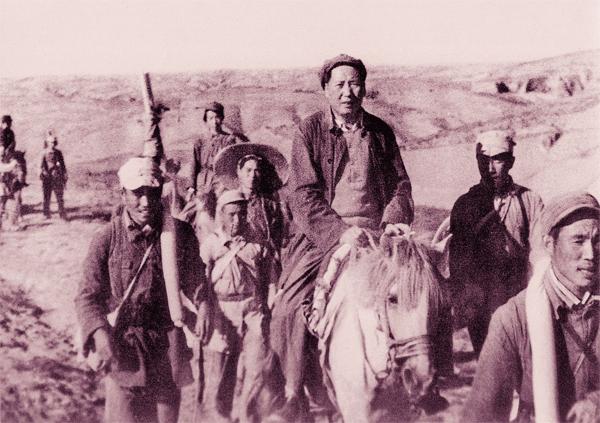

1947年3月,毛澤東在轉戰陜北途中

毛澤東一生酷愛讀書,博覽群書,也閱讀了相當多的地質學書籍。據毛澤東的機要員回憶:1961年一天,毛澤東順手拿過一本看過的地質常識書,翻到有半頁空白的地方,便在上面寫下了著名的《七絕·為女民兵題照》,可見主席喜讀地質學書籍。毛澤東晚年曾說,很多書我也是以后看的,很多自然知識也不是課堂上學的,如天文學、地質學、土壤學。1969年5月19日,毛澤東同李四光在人民大會堂談話,話題涉及宇宙間億萬年的事情,從天體起源談到生命起源。毛澤東說自己很想看李四光寫的書,問能否送幾本給他,并請李四光幫他搜集一些國內外的科學資料。李四光問:主席想要讀哪些方面的資料呢?毛澤東隨即用手畫了個大圈,說:就是你研究范圍里的資料。5月20日,李四光把自己寫的《地質力學概論》《地質工作者在科學戰線上做些什么?》和地質學家章鴻釗的《石雅》一并呈給主席。6月,李四光給毛澤東寫信說:遵面囑搜羅有關地質科學發展的資料,至今所獲無幾,而且意義不大,現擬將能得到的資料分幾個題目扼要編寫出來。為此,李四光專門整理并編著資料,用了近一年的時間把資料整理好。他一連寫了七本,有《從地球看宇宙》《啟蒙時代的地質論戰》《總結地層工作的要點》《古生物及古人類》《三大冰期》《地殼的概念》和《地殼構造與地殼運動》。這些著述約15萬字,于1970年3月全部完稿,1972年由科學出版社出版,這便是李四光晚年巨著《天文、地質、古生物資料摘要》的由來。

晚年的毛澤東還喜歡讀中國科學院古脊椎與古人類研究所主辦的《化石》雜志。1975年夏天,剛做完白內障手術不久,他就指示有關方面印刷線裝大字本的《化石》雜志和《動物學》雜志供其閱讀。毛澤東關注《化石》,其實是關注地史學、關注自然史。早在1943年參觀陜甘寧邊區展覽時,他就對邊區發現的一塊魚化石表現出極大興趣。1952年的一天,毛澤東趁會議休息期間接見李四光,第一句話就問:“山字型構造是怎么一回事?”1954年參觀全國基本建設工程中出土文物展覽會時,他逐字逐句念過“資陽人”頭骨化石的解說詞。1964年毛澤東寫下了《賀新郎·讀史》。這首詞從“人猿相揖別”的古人類史一直寫到“更陳王奮起揮黃鉞”的階級斗爭史。全詞115個字的篇幅,卻縱貫第四紀直至現代。將今論古,古為今用,毛澤東關注地史學,關注自然史,關注人類社會發展史,他許多深刻的洞察就是受此啟發的。

騎馬考察的地質夢

“大河上下,頓失滔滔”,毛澤東在《沁園春·雪》中寫下了黃河冰凌的奇景。他對黃河有著特殊的感情,曾多次談起去黃河考察的愿望。在延安時,毛澤東敞開心扉同埃德加·斯諾長談數次。斯諾曾問他如卸去領袖重擔,最想去做哪些事情。毛澤東不假思索地說,要騎馬沿黃河考察。1958年在最高國務會議上,毛澤東講到了明代徐霞客通過考察實證金沙江系長江正源的事。1959年在中共八屆七中全會上,毛澤東講他想沿黃河、長江進行考察,說:從黃河口子上沿河而上,搞一班人做警衛,搞個地質學家,搞個生物學家,或者搞個文學家,搞這么三個,只準騎馬,不準坐卡車,更不準坐火車、汽車,就是騎馬。騎騎走走,走走騎騎,一起往昆侖山,然后到豬八戒的那個通天河,翻到長江上游,然后沿江而下,從金沙江到崇明島為止。我有這個志向,我現在開支票,但是哪一年兌現不曉得……毛澤東還說他想學徐霞客,并向大家推薦《徐霞客游記》,稱贊徐霞客糾正了《禹貢》中“岷山導江”的定論。

1960年,毛澤東乘專列過濟南,對上車的山東省委負責人舒同和濟南軍區司令員楊得志等人說:我想騎馬沿著兩條河考察,一條黃河,一條長江。這個想法至今未能實現。你們贊成不?不一定一年走完,做調查研究。你們如贊成,幫我準備一匹馬。沿黃河走完大概要兩年,我還可以調查一點地質。1961年,毛澤東在廣州也表達了類似想法。同年8月,毛澤東在廬山同衛士張仙朋聊起了自己的“三大志愿”:一是下放去搞工農業和商業;二是要騎馬到黃河、長江兩岸進行實地考察,我對地質方面缺少知識,要請一位地質學家,還要請一位歷史學家和文學家一起去;三是最后寫一部書,把我的一生寫進去,把我的缺點、錯誤統統寫進去。我這個人啊,好處占百分之七十,壞處占百分之三十,就很滿足了。1962年,他還囑咐即將調往西安的機要秘書高智為他考察黃河打前站。

說到做到,毛澤東真的開始籌劃考察黃河。中央警衛局選調騎兵、軍馬組建一支騎兵隊,并挑選一匹白馬當主席的坐騎。1964年夏,在北戴河辦公的毛澤東開始練習騎馬,并說:去黃河的事可以如愿了,事情不那么忙了,再不搞就來不及了——這一年毛澤東已71歲。風云突變,同年8月“北部灣事件”爆發,要打仗了,毛澤東的行動得重新考慮。

直到快80歲時,毛澤東仍在惦記這一計劃,令人遺憾的是他騎馬考察黃河、長江終未能實現。后人不禁產生疑問:一代領袖為什么要組織一班地質學家、生物學家、歷史學家、文學家去調查黃河、長江,甚至還要親自調查地質情況?毛澤東說:“我很想學徐霞客。”明代的徐霞客用了30余年游歷,考察祖國山川,寫成《徐霞客游記》,清代人稱他為“千古奇人”,稱其游記乃“千古奇書”。毛澤東想學明朝的徐霞客,也想帶著地質學家和歷史學家溯河而上考察古今。可惜天不遂人愿,毛澤東為此付諸行動想調查一點地質的計劃最終落空,但他并未氣餒,仍舊在典籍中極古窮今,讀章鴻釗、李四光等的著述,“一萬年太久,只爭朝夕”,甚至術后還在讀《化石》雜志……

地質學研究的是地球及其演變的學問,與數學、物理、化學、天文學、生物學并稱為六大基礎學科,但地球科學或廣義的地質學卻又部分涵蓋了數理化天地生,如行星構造地質學就涉足天文。地球物理學、地球化學則更多地涉及數理化。可見,地球科學是自然科學的一個總綱。毛澤東考察黃河、長江或許正是想抓住地質學這個總綱。毛澤東喜歡研究歷史,人類社會史不過幾千年,而地質學研究的自然史、地球史則以百萬年甚至上億年計,是更廣闊的歷史。地質學將自然同社會和歷史聯系起來,將今論古,古為今用,正是毛澤東注重地質學實踐的出發點。

“敢教日月換新天”

毛澤東關心地質勘探,關注著地質工作在中國革命和建設事業中的作用。地質工作是先行性、基礎性工作,服務于社會主義建設的方方面面,毛澤東曾形象地指出:“地質工作搞不好,一馬擋路,萬馬不能前行。”

1964年,毛澤東會見著名地質學家李四光

早在1940年延安自然科學院成立之初,就在大學部設有地質礦產系,開始培養黨的地質人才。1950年2月17日,毛澤東在中國駐蘇聯大使館接見中國留學生。在莫斯科地質勘探學院學習的任湘請毛澤東題詞簽名。毛澤東得知他是學地質的,便意味深長地寫下了“開發礦業”這四個大字。1952年地質部成立,專門負責全國地質工作,地質學家李四光任首任部長。毛澤東多次指出,“地質部是黨的地質調查研究工作部”,“地質部是地下情況的偵察部”,說“地質鉆探機太少了,要辦地質大學”。他會見第三世界客人時,還多次提及地質人才的問題。1955年1月15日,中央書記處在中南海召開研究發展原子能的擴大會議,李四光、錢三強、劉杰分別進行了匯報,并向毛澤東等中央領導人現場展示了地質勘探隊員于1954年在廣西發現的第一塊鈾礦石。這塊被譽為“開業之石”的鈾礦石,揭開了中國核工業發展的序幕。

礦產資源和石油分別被稱為“工業的糧食”和“工業的血液”,不光是原子能工業,新中國的其他工業部門也面臨著等米下鍋的困境。“為有犧牲多壯志,敢教日月換新天”,誓當建設時期游擊隊員的新中國地質工作者以“只爭朝夕”的精神拿下了大慶油田、扶余油田、勝利油田、大港油田、遼河油田……一舉把貧油的帽子甩到了太平洋里!除石油外,地質工作者探明了大量國家急需的礦產資源和能源,有力地支援了新中國工業建設。攀枝花、平頂山、金昌、白銀等一座座礦城拔地而起,“天翻地覆慨而慷”,真的是“換了人間”。今天,地質工作不斷實現重大突破,上天、入地、下海,真可謂“可上九天攬月,可下五洋捉鱉”。

從歷史到現實,人民領袖毛澤東以他那特有的地質情懷,孜孜不倦地研學地質知識,準備著他的地質調查。業未就,身軀倦,鬢已秋,1976年9月9日0時10分毛澤東與世長辭,他的地質夢永遠定格在了祖國的山山水水間,定格在那“而今邁步從頭越”的豪邁中,定格在那“芙蓉國里盡朝暉”的壯美中。淚灑神州,地質人懷著無比悲痛的心情,從東海選出最晶瑩剔透的水晶,從東岳鑿下最堅硬的泰山青花崗巖,再送主席最后一程……

“萬水千山只等閑”,“踏遍青山人未老”,一代代地質工作者不畏艱險,在祖國的山山水水間尋覓著人民領袖的地質夢。“世上無難事,只要肯登攀”,這或許就是毛澤東詩詞留給我們最寶貴的財富。