4種膝關節傷病,越鍛煉越糟

□湖北省荊州市第二人民醫院副主任醫師 劉祖春

當我們遇到各種膝關節傷病時,最喜歡醫生說的一句話就是“鍛煉鍛煉就好了”,有些人還會專找“說話對路”的醫生去看病。實際上,相當一部分患者鍛煉不但不會好,癥狀反而會加重,甚至造成嚴重后果。適宜手術而不適宜鍛煉的病種有很多,其中以下4種膝關節傷病最為典型:前交叉韌帶損傷、后交叉韌帶損傷、半月板盤狀畸形與髕骨不穩定。

要了解膝關節傷病,首先需要了解膝關節的構造。

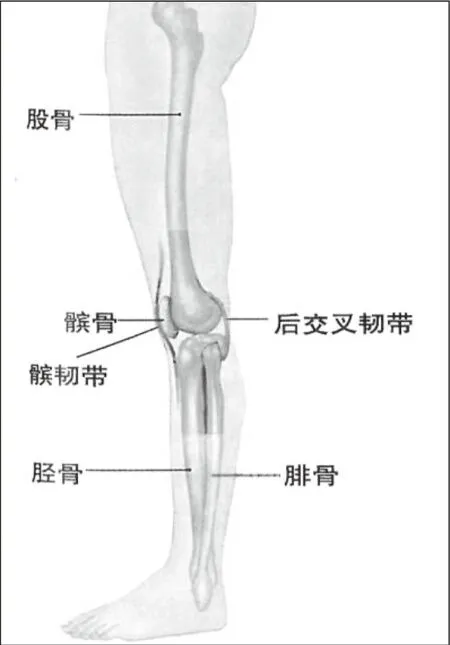

膝關節由大腿骨(股骨)下端的關節面,小腿骨(脛骨)上端的關節面和膝蓋骨(髕骨)關節面構成(見下圖)。

膝關節之所以能活動自如又不會發生脫位,主要是前后十字韌帶、內側韌帶、外側韌帶、關節囊及附著于關節附近的肌腱等組織提供了關節穩定性。此外,關節中間內外側各有一塊重要的月牙狀的關節盤,叫半月板,除了可以吸收部分關節承受的負重,亦可增加膝關節軟骨之接觸面積,提高關節的穩定性。但當膝關節半屈于內旋或外旋位時,突然的強力伸膝運動,可使半月板損傷。膝關節內的十字韌帶可維持膝之穩定,前十字韌帶斷裂就會使患者無法跑、跳、急轉彎。

此外,膝關節內存在大量的關節軟骨,包括股骨、脛骨、髕骨的關節表面,以及內外側半月板。關節軟骨起保護緩沖、營養潤滑的作用,加上關節囊所分泌的滑液,可以保證關節靈活運動而且不磨損。

了解膝關節的構造后,我們再來看看4種膝關節傷病——

前交叉韌帶損傷

前交叉韌帶是運動時維持膝關節穩定性的結構,該結構損傷后,在我們跑跳、急停、急轉,甚至快速行走時,膝關節會產生不同程度的錯位。這種錯位可能引起摔跌,造成膝關節不穩定感,但在一些情況下患者并沒有明確感受,而半月板和關節軟骨卻在不斷承受損傷,最后造成不可逆轉的病損。前交叉韌帶損傷后,“鍛煉鍛煉”不但不會好,相反會使關節以數倍于正常的速度退變。

因此,當您有前交叉韌帶損傷而近期又因為各種原因不能接受手術治療時,唯一的“治療”方法就是不跑、不跳、不快速走路。不過,目前隨著前交叉韌帶重建方式的改進,特別是采用八股肌腱的雙束重建方法,前交叉韌帶重建的成功率已經從既往的85%提高到98%以上,勸患者“鍛煉鍛煉”的醫生越來越少,愿意“鍛煉鍛煉”的患者也越來越少。

后交叉韌帶損傷

后交叉韌帶損傷后會造成下蹲起立、上下樓梯、上下坡無力,有針對性地進行股四頭肌功能鍛煉對后交叉韌帶功能不全有一定的代償作用。但是,對于后交叉韌帶損傷造成兩度以上關節不穩的患者,若不通過韌帶重建恢復膝關節的穩定性,一味依賴股四頭肌的代償,必將會導致膝關節的過早老化,造成更為嚴重的下蹲起立、上下樓梯和上下坡困難。既往,勸患者“鍛煉鍛煉”主要是醫生對后交叉韌帶重建的成功率無把握(早期成功率確實不及60%),而現在后交叉韌帶重建的成功率已經可以與前交叉韌帶重建相媲美,無需再因為技術性原因而延誤治療。

半月板盤狀畸形

盤狀半月板又稱盤狀軟骨,是指半月板的形態異常,較正常的半月板大而厚,尤其是在體部呈盤狀而得名。盤狀半月板因為形態、質地以及在關節內活動的異常,往往會對關節造成破壞。有半月板盤狀畸形的人“鍛煉鍛煉”會加劇其對軟骨的破壞,臨床上經常有患者明知是半月板盤狀畸形卻不限制運動,以致造成嚴重軟骨損傷的事情發生。尤其是那些膝關節接近伸直時有彈響的人,軟骨遭到破壞的風險最大。

對于盤狀半月板,早期通過成形手術使其變為正常形態的半月板最為理想,術后半月板不但對膝關節恢復保護作用,其自身也不容易損傷。

髕骨不穩定

髕骨不穩定是前膝疼的常見原因,是髕骨軟骨軟化或髕股關節骨關節炎的重要病因。一些青年人和中年人在上下樓梯時,時常會感覺“膝蓋吃不住勁兒”,發生腿發軟的情況,不由自主地要跪下去,這就是髕骨不穩定造成的。

髕骨不穩定時,在膝關節活動時髕骨不是沿著其下面的槽(股骨滑車)當中活動,而是偏在槽緣上,髕骨與下面股骨的軟骨不呈面—面接觸,而是呈點狀接觸。在通過手術將髕骨復位并維持在槽當中之前,任何鍛煉都會加劇軟骨的磨損,加重髕骨脫位趨勢,甚至造成脫位復發。

對于髕骨不穩定,需要早期治療。通過綜合性的矯正和修復手術,恢復髕骨相對于股骨滑車的位置和穩定性是當務之急。