經典名方中細辛的本草考證△

趙佳琛,王藝涵,翁倩倩,2,金艷,張衛,彭華勝,李兵,蔡秋杰,楊洪軍,張華敏,詹志來*

1.中國中醫科學院 中藥資源中心,北京 100700;2.江西中醫藥大學 院士工作站,江西 南昌 330004;3.中國中醫科學院 中藥研究所,北京 100700;4.安徽中醫藥大學,安徽 合肥 230012;5.中國中醫科學院 中醫藥信息研究所,北京 100700;6.中國中醫科學院 中醫藥發展研究中心,北京 100700;7.中國中醫科學院,北京 100700

細辛具有解表散寒、祛風止痛、通竅溫肺化飲的功效,常用于治療風寒感冒、頭痛、牙痛、鼻塞流涕、鼻鼽、鼻淵、風濕痹痛、痰飲喘咳等癥。細辛作為常用中藥材,應用歷史十分悠久。2018年國家中醫藥管理局會同國家藥品監督管理局制定并公布的《古代經典名方目錄(第一批)》(以下簡稱《目錄》)中,包含細辛的藥方有6首(見表1)。因細辛作為有毒中藥材管理,現代開發包含細辛的經典名方時,需考證其歷代所用基原、道地產區、炮制加工方法、藥用部位等關鍵信息以及藥材在處方中的劑量、制法等問題,以保證該處方臨床應用的安全性和有效性。現代已有考證結果均認可華細辛AsarumsieboldiiMiq.為古代藥用細辛的主流基原[1-5]。米秋雯等[1]認為,北細辛A.heterotropoidesFr. Schmidt var.mandshuricum(Maxim.) Kitag.[該植物在《中華人民共和國藥典》(以下簡稱《中國藥典》)中中文名為北細辛,在《中國植物志》為遼細辛]作為藥用細辛正品亦有歷史依據。蔡少青等[3]認為,宋代主流本草以杜衡、青城細辛之圖誤作細辛圖收載,而造成了細辛品種的混亂。劑量問題是現代開發含細辛的經典名方時另一個爭議較大的關鍵難題。中醫臨床有“細辛不過錢”的說法,即使用細辛時入藥劑量不可超過“一錢”,折合為現在的3 g。這一規定的合理性存在較大爭議。有學者認為當遵守古訓與《中國藥典》規定,嚴格控制細辛劑量在3 g以下[6];多數學者則認為細辛入煎劑時劑量可超過規定限度[7-13]。《目錄》收載的6首包含細辛的處方中,除明代“清上蠲痛湯”外,原文記載的藥用劑量均不符合“細辛不過錢”的規定,尤以漢代仲景方遠遠超過該劑量。這些經典名方的現代開發是否應遵循原著,其安全性和有效性為有待解決的關鍵性問題。除此之外,經典名方中細辛的炮制加工問題同樣需要探討,“辛夷散”處方中記載細辛需進行“洗去土、葉”的加工;其他古代文獻中對細辛尚有“去頭節”的加工記載,歷版《中國藥典》記載的細辛藥用部位經歷了從“全草”轉為“根及根莖”的變化。因此,細辛藥材的加工方式與藥用部位的演變同樣需要梳理與考證,以解決現代開發中所面臨的問題。本研究將系統梳理歷代本草,考證各歷史階段所用細辛藥材的正品基原、產區、采收加工炮制方式、藥用部位、藥用劑量等問題,厘清歷史變遷脈絡,為包含細辛的經典名方的開發提供依據。

表1 《目錄》中含有細辛的經典名方信息

1 釋名

細辛在本草著作中最早見于東漢時期《神農本草經》,以“細辛”為正名,一名“小辛”[14]53。戰國時期《山海經·中山經·浮戲之山》記載“上多少辛”,郭璞注曰:“細辛也。”《管子》作“少辛”“小辛”,故尚志鈞在其校注的《神農本草經》版本中注釋“據此‘小辛’為先秦時用名,《本草經》將先秦時用名降為別名。”《范子計然》:“細辛出華陰,色白者善。”說明先秦時期有“少辛、小辛”幾種名稱,而漢代開始將“細辛”作為正名。《廣雅》云:“細條,少辛,細辛也。”

細辛以其根極細而味極辛而得名,由此可見其藥用部位為根部。細辛別名較少,《吳普本草》記載其“一名小辛,一名細草”[15]19;《和漢藥考》中記載其名為“玉番絲、綠須姜”,均因其根極細的形態與味辛的特征有關。

2 基原考證

2.1 正品細辛主流基原

本草著作中對細辛的形態描述最早見于《吳普本草》:“如葵,葉赤黑,一根一葉相連。”[15]19古代本草中記載的葵類為錦葵科(Malvaceae)多種植物,其葉多為掌狀,與細辛的葉型有相似之處。“葉赤黑”的特征指其葉片顏色較深;“一根一葉”的特征存在于單葉細辛A.himalaicumHook. f. et Thoms. ex Klotzsch.中,遼細辛A.heterotropoidesvar.mandshuricum與華細辛A.sieboldii也偶爾可見。

自西漢《范子計然》始,古代絕大多數本草記載均記載細辛以“華陰”“華州”等地所出為佳,這些地方均屬今陜西華陰市一帶,為華細辛A.sieboldii的分布地區,華細辛也由此得名。南北朝陶弘景[16]《本草經集注》又記載了其他幾處產區:“今用東陽臨海者,形段乃好,而辛烈不及華陰、高麗者。”“高麗”為今遼東半島及朝鮮一帶,為遼細辛A.heterotropoidesvar.mandshuricum及漢城細辛A.sieboldiiMiq var.seoulenseNakai的分布區,遼細辛之名也因產地而來。陶弘景認為“華陰”與“高麗”所產的細辛品質較好,優于浙江等地所產。

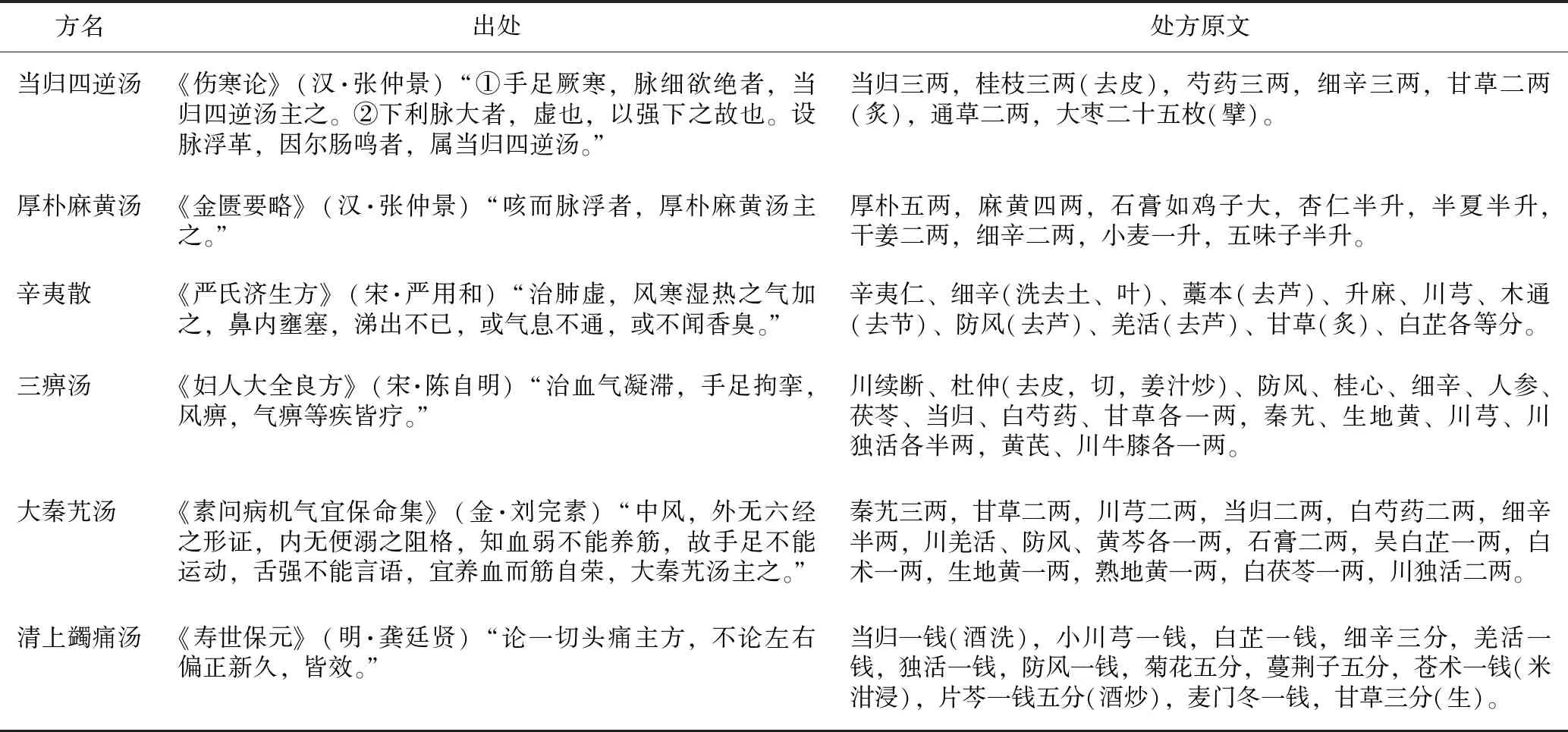

北宋《本草圖經》對細辛的記載為:“其根細,而其味極辛,故名之曰細辛。”[17]97與今細辛藥材的特點相符。“生華山山谷,今處處有之,然它處所出者,不及華州者真。”說明宋代亦十分推崇華細辛。《本草圖經》記載了古代細辛的混淆品杜衡:“今人多以杜衡當之。”《本草圖經》中附有3張細辛原植物藥圖(見圖1),其中“華州細辛”基生葉2枚,葉片心形,須根,與華細辛A.sieboldii及其變型漢城細辛A.sieboldiivar.seoulense特征相符;“岢嵐軍細辛”葉基生,葉柄較長,葉片基部淺心形或圓形,須根等性狀與細辛屬植物特征相近。然藥圖中可見其花被片5裂,細辛屬植物花被片為3裂,與之不符。蔡少青等[3]認為,華細辛生葉2枚且不多株叢生,杜衡A.fordesiiMaxim則常多株叢生,故“岢嵐軍細辛”圖中應為杜衡。然杜衡花被片3裂,葉片上有白色云斑等特征與“岢嵐軍細辛”圖明顯不符,又因當時醫家已能辨別出杜衡為細辛混淆品,故仍認為“岢嵐軍細辛”為細辛類植物;“信州細辛”則完全不屬于細辛屬植物。

注:A.華州細辛;B.岢嵐軍細辛;C.信州細辛。圖1 《本草圖經》所附細辛圖

北宋《夢溪筆談》記載細辛:“東方、南方所用細辛,皆杜衡也,又謂之馬蹄香也:黃白,拳局而脆,乾則作團,非細辛也。細辛出華山,極細而直,深紫色,味極辛,嚼之習習如椒,其辛更甚于椒。故《本草》云:‘細辛,水漬令直。’是以杜衡偽為之也。襄、漢間又有一種細辛,極細而直,色黃白,乃是鬼督郵,亦非細辛也。”[18]提到細辛根極細而直,味極辛,與現代細辛藥材性狀相近。《夢溪筆談》同樣提到杜衡易與細辛混淆,在東南方常作細辛入藥;同時又提到一種名為鬼督郵的混淆品。《本草衍義》記載內容相似:“用根,今唯華州者佳,柔韌,極細直,深紫色,味極辛,嚼之習習如椒。治頭面風痛不可缺也。葉如葵葉,赤黑,非此則杜衡也。杜衡葉,形如馬蹄下,故俗云馬蹄香。蓋根似白前,又似細辛。襄、漢間一種細辛,極細而直,色黃白,乃是鬼督郵,不可用。”[19]48

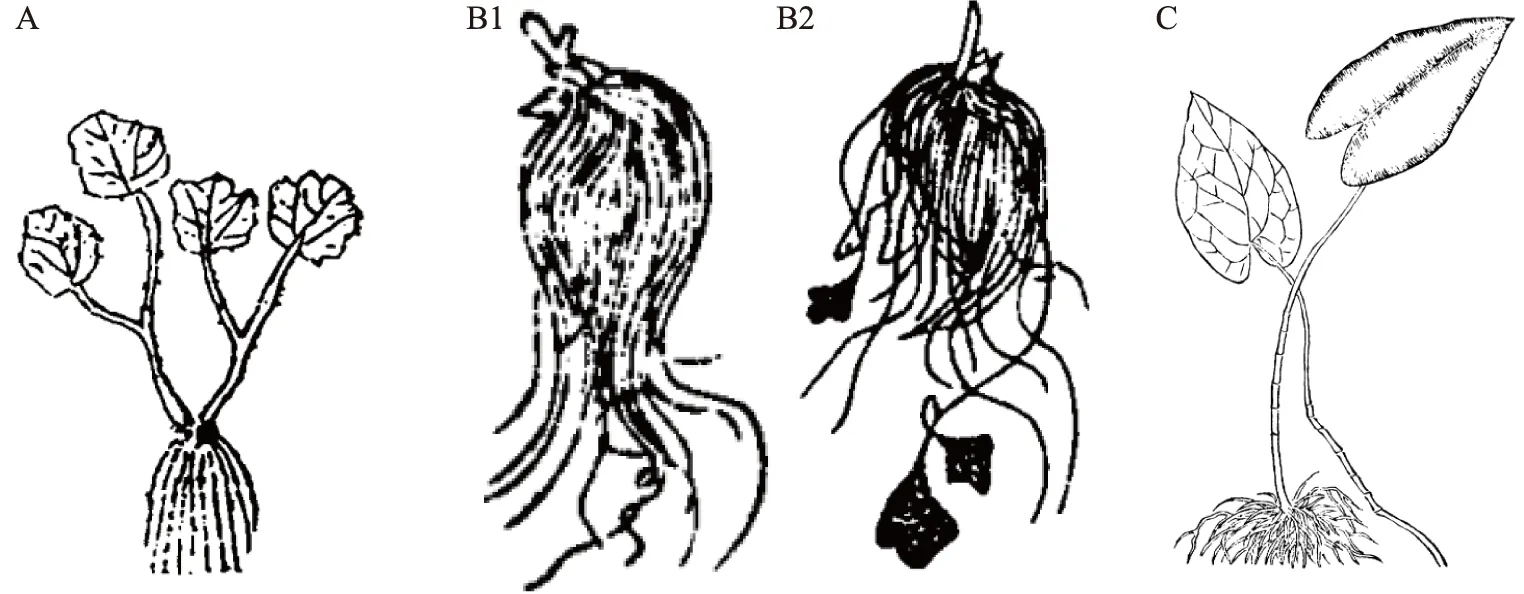

明代《本草品匯精要》所附細辛原植物的3張藥圖為《本草圖經》附圖的臨摹(見圖2),與之相似,但可能因轉繪時混淆,將“岢嵐軍細辛”與“信州細辛”的名稱冠錯。修正后,可見其中“信州細辛”(原始文獻轉繪錯誤,應對應《本草圖經》中的“岢嵐軍細辛”)花被片5裂的特征更為明顯,與細辛屬植物不符,且葉片基部的更接近圓形而非心形,推測為畫工未仿照實物而臆改之。《本草品匯精要》同樣記載杜衡為細辛混淆品:“【贗】杜蘅為偽。”[20]154

注:A.華州細辛;B.信州細辛;C.岢嵐軍細辛。圖2 《本草品匯精要》所附細辛圖

許希周[21]732《藥性粗評》中記載細辛有3種:“有一莖直上,細葉相對,高二三尺者;有一根一葉,其狀如葵,高尺余者;有葉如車前子,高四五寸者;皆根極細,味極辛,故名。”這3種細辛的形態描述正與《本草圖經》所附的3幅細辛藥圖所對應。《藥性粗評》中同樣記載了混淆品杜衡,且對兩者做出區分:“有一種葉如馬蹄,高二三寸者,名杜蘅,俗名馬蹄香,根亦與細辛相似,服之吐人,不可不辨。但微硬且黃白色者,杜蘅也。柔軔及細,深紫色,嚼之習習有椒味者,細辛也。”

李時珍[22]568《本草綱目》:“《博物志》言杜衡亂細辛,自古已然矣。沈氏所說甚詳。大抵能亂細辛者,不止杜衡,皆當以根苗色味細辨之。葉似小葵,柔莖細根,直而色紫,味極辛者,細辛也。葉似馬蹄,莖微粗,根曲而黃白色,味亦辛者,杜衡也。一莖直上,莖端生葉如傘,根似細辛,微粗,直而黃白色,味辛微苦者,鬼督郵也。似鬼督郵而色黑者,及己也。葉似小桑,根似細辛,微粗,長而黃色,味辛而有臊氣者,徐長卿也。葉似柳而根似細辛,粗長,黃白色而味苦者,白薇也。似白薇而白直味甘者,白前也。”李時珍在前代本草的基礎上又提出了更多的細辛混淆品,如鬼督郵、及己、徐長卿、白微、白前等,且對其形態區別做出了描述。《博物志》記載杜衡亂細辛自古已然,有學者考察現代市場上常見細辛偽品為白薇[23]。《本草綱目》所附細辛藥圖(見圖3A)與《本草圖經》所附“華州細辛”特征相近,其生葉2枚的也正與今之華細辛A.sieboldii相符。然其葉形與細辛屬植物不符。

《本草原始》中對細辛植物的形態描述與前代相同:“葉如葵,赤黑色,其根細而其味極辛,故名之曰細辛。”[24]又附有2幅生藥圖(見圖3B),并附注曰:“遼細辛,氣香,色黃白,味極辛;西細辛,根粗色黑,味微辛微苦。”遼細辛當為遼東一帶所產的遼細辛A.heterotropoidesvar.mandshuricum,其色黃白,與前代本草所記載“根紫黑”的華細辛性狀不同。《本草原始》所謂“西細辛”則或為前代本草所記載的根為深紫色的華細辛A.sieboldii,該種分布于陜西華陰市一帶,與“西細辛”之名亦相符合。

清代《植物名實圖考》:“今江西俚醫以葉大而圓者為杜蘅,葉尖長者為細辛,殊有分別,……雩婁農曰:《圖經》列細辛已數種,而及己、鬼都督、杜蘅輩,又復相似,今江西、湘、滇所用細辛,輒與《本草》不類,然皆能發汗脫陽。”[25]其所附圖(見圖3C)可見葉片為長卵形,基部心形,與細辛屬植物祈陽細辛A.magnificumTsiang ex C. Y. Cheng et C. S. Yang 最相接近,該種分布于浙江、江西、湖北、陜西南部、湖南及廣東北部,與《植物名實圖考》記載產地亦相符合。

注:A.《本草綱目》;B.《本草原始》(1.遼細辛,2.西細辛);C.《植物名實圖考》。圖3 明清時期本草所附細辛圖

《增訂偽藥條辨》:“偽名洋細辛。形雖似而無味。按細辛氣味辛溫。遼冀產者,名北細辛,可以入藥。南方產者名杜衡,其莖稍粗,辛味稍減,一莖有五七葉,俗名馬蹄香,不堪入藥。北產者其莖極細,其味極辛。若此種粗而無味,先失命名之義,又奚有治病之功乎?”[26]47《增訂偽藥條辨》認為,辛味為細辛藥效的重要因素,偽品洋細辛因其無味而無治病之功。另一種混淆品杜衡也不堪入藥。

以上可見,古代細辛的主流基原為產于陜西華陰一帶的華細辛A.sieboldii及產于遼東一帶的遼細辛A.heterotropoidesvar.mandshuricum2種。

民國《中國藥學大辭典》中記載細辛處方用名為“北細辛、炙細辛”,產地為“遼寧、吉林兩省,朝鮮亦有出”[27]。從產地與處方名看,當為遼細辛A.heterotropoidesvar.mandshuricum或漢城細辛A.sieboldiivar. seoulense,而《中國藥學大辭典》中記載其學名為A.sieboldii(華細辛),推測為當時幾種基原同時入藥,不易區別所致,或因當時植物分類尚未細化。其形態描述為:“春日自地下莖發生新葉,具長葉柄,葉為心臟形,末端尖銳,底部凹陷,似杜衡而薄。無光澤,亦無紋理。花開于新葉之間,緊接地上。……三瓣,色紫黑,形似壺。”結合其附圖(見圖4A),當時細辛基原當為遼細辛A.heterotropoidesvar.mandshuricum及漢城細辛A.sieboldiivar.seoulense。《中國藥物標本圖影》所附藥圖(見圖4B)中可見細辛藥材根狀莖較長,黃白色,節間密生須根,與今細辛類藥材一致[28]。

細辛因同屬植物種類繁多,形態相近,在各地存在同名異物現象。謝宗萬[29]309在其著作《中藥材品種論述》中做出詳細記載:“一、遼細辛AsarumheterotropoidesFr. Schmidt var.mandshuricum(Maxim.)Kitag.(馬兜鈴科)……自兩葉間著生一紫褐色壺狀花,花被3裂,各裂片略呈三角形而向外翻卷。……主產東北,尤以遼寧為盛,故名遼細辛或北細辛,當地土名稱‘煙袋鍋花’和‘細參’。二、華細辛AsarumsieboldiiMiq.……形態與上相似,惟根莖較長,節間較密,……花被片水平開展而不向外反卷為異。生藥香氣及辛辣味則較遼細辛為弱。主產陜西、遼寧、山東、河南等省。陜西稱之為白細辛。以上兩者為藥用細辛之常見品種;本草之形態描述亦與此等相符。按《名醫別錄》……此是指當時以華細辛為貴。……所稱東陽、臨海產品,當系指各地土細辛而言,而高麗產品,則很可能即指遼細辛而談。因此,這兩種均可視為藥用細辛之正品。且近代醫療經驗,均一直認為遼細辛為藥材細辛當中之最佳品。又華細辛之變種漢城細辛,在東北吉林亦同作細辛AsarumsieboldiiMiq. var.seoulenseNakai.入藥。”謝宗萬提出當時已經明確可以將遼細辛A.heterotropoidesvar.mandshuricum與華細辛A.sieboldii在原植物形態上區分開來,并明確提出近現代以來遼細辛品質為佳。

注:A.《中國藥學大辭典》;B.《中國藥物標本圖影》。圖4 近現代本草所附細辛圖

《中藥材品種論述》中又記載了不同地區多種視為“土細辛”類的細辛屬植物:“細辛屬植物,除上述正品外,其它各地所產之同屬諸植物,均可視為土細辛類。一、馬辛(福氏細辛)AsarumforbesiiMaxim.……主產江蘇鎮江、常熟、江浦一帶,又稱馬蹄辛,蘇州稱真馬辛、丁香草,浙江湖南亦有之。二、毛細辛(水細辛、石南七細辛)AsarumhimalaicumHook. f. et Thoms.……陜西太白山稱毛葉細辛,四川又稱盆草細辛,云南大理稱土細辛。三、雙葉細辛AsarumcaulescensMaxim.……四川稱土細辛,陜西南鄭稱拐拐細辛。四、圓葉細辛AsarumcaudigerumHce產廣西。五、龍絲(馬蹄細辛)AsaruminsigneDiels產廣西。六、大花細辛AsarummacranthumHook.f.產廣西。七、馬羊蹄(大塊瓦、一塊瓦)AsarumgeophilumHemsl.產廣西、廣東。八、薄葉細辛AsarumleptophyllumHay.產臺灣。九、大細辛AsarummaximumHesml.產湖北。十、德氏細辛AsarumdelavayiFr.產云南。十一、苕葉細辛AsarumnipponicumF. Maekwa產陜西南鄭。但四川之苕葉細辛非此。十二、杜衡AsarumblumeiDuch.四川稱花臉細辛,花臉王或翻天印,在貴陽亦稱苕葉細辛。本品葉基腳耳狀心臟形,肉質,多白斑,有光澤,花被裂片先端內卷,與細辛有別。沈括《夢溪筆談》云:‘東南所用細辛皆杜衡也。杜衡黃白色,拳曲而脆,干則作團,又謂之馬蹄’即此。以上所述土細辛,各地草藥醫多有用之,但藥材公司不作正品細辛入藥,而每有作香料用者。除馬兜鈴科植物外,《植物名實圖考》的土細辛,為爵床科九頭獅子草Diclipterainrinita的別稱。中南個別地區且有以蘿藦科的云南娃兒藤TylophorayunnanensisSchlter作為土細辛,云南少數地區以福氏白薇CynanchumforrestiiSchlter.的根部稱土細辛者,重慶還有以傘形科馬蹄草Centellaasiatica(L.)Urb.的全草稱‘土細辛’的,名稱相混,其實際療效不同。”[29]309

1963年版《中國藥典》規定細辛的來源為“馬兜鈴科Aristolochiaceae植物遼細辛AsarumheterotropoidesFr. Schmidt var.mandshuricum(Maxim.)Kitag.或華細辛AsarumsieboldiiMiq. 的干燥帶根全草,系野生,主產于遼寧、吉林、黑龍江等地。”[30]1977年版《中國藥典》規定細辛來源同樣為該2種植物的干燥全草,但將遼細辛改名為北細辛:“本品為馬兜鈴科植物北細辛AsarumheterotropoidesFr. Schmidt var.mandshuricum(Maxim.)Kitag.或華細辛AsarumsieboldiiMiq.的干燥全草。”[31]而《中國植物志》中仍延續“遼細辛”的名稱。自1985年版起,《中國藥典》將漢城細辛A.sieboldiiMiq.var.seoulenseNakai加入到細辛的正品基原中[32],并延續至2015年版《中國藥典》[33],北細辛與漢城細辛均習稱為“遼細辛”,在遼東一帶均有分布。

2.2 細辛從古至今的易混淆品

2.2.1杜衡 杜衡為歷代本草記載中最常見的細辛混淆品,早在戰國時期《山海經·西山經》中已有記載:“天帝之上有草焉,其狀如葵,其臭如蘼蕪,名曰杜蘅”,提及其“狀如葵”,與后世本草對杜衡的形態描述相近。《爾雅》云:“杜,土鹵”;郭璞注云:“杜蘅也,似葵而香。”《神農本草經》中以“杜衡”為杜若的別名[14]134,《名醫別錄》中首次將“杜衡”作為單獨的藥材記載:“主風寒咳逆。香人衣體。生山谷。三月三日采根,熟洗,暴干。”[34]139南北朝陶弘景[16]295《本草經集注》:“根、葉都似細辛,惟氣小異爾。處處有之。方藥少用,惟道家服之。令人身衣香。《山海經》云:可療癭。”提及其與細辛相似。

唐代《新修本草》:“杜蘅葉似葵,形如馬蹄,故俗云馬蹄香。生山之陰,水澤下濕地。根似細辛、白前等。今俗以及己代之,謬矣。”[35]219提及杜衡因根的形態易與細辛、白前相混,并提出當時杜衡的混淆品為及己。

北宋《本草圖經》在細辛條中詳細記載了杜衡的植物形態特征:“今人多以杜衡當之。杜衡吐人,用時須細辨耳。杜衡春初于宿根上生苗,葉似馬蹄形狀,高三、二寸,莖如麥藁粗細,每窠上有五、七葉,或八、九葉,別無枝蔓。又于葉、莖間罅內,蘆頭上貼地生紫花,其花似見不見,暗結實如豆大,窠內有碎子似天仙子。苗、葉俱青,經霜即枯。其根成窠,有似飯帚密鬧,細長四、五寸,微黃白色,味辛。江淮俗呼為馬蹄香,以人多誤用,故此詳述之。”[17]97其特征與今之細辛屬植物杜衡A.fordesii相符,則可以推測當時與之混淆的細辛也為細辛屬植物。在“杜衡”條下又記載:“杜蘅,舊不著所出州土,今江淮間皆有之。苗葉都似細辛,惟香氣小異,而根亦粗,黃白色,葉似馬蹄,故名馬蹄香。三月三日采根,熟洗,暴干。”[17]180可見其產區與細辛亦有區別,細辛產于北方,而杜衡產于南方江淮地區。

其余歷代本草對杜衡的描述:北宋《本草衍義》:“用根,似細辛,但根色白,葉如馬蹄之下。市者往往亂細辛,須如此別之。”[19]60明代《本草品匯精要》:“【質】類白薇,細小而拳促。”[20]231《藥性粗評》:“但微硬且黃白色者,杜蘅也。柔軔及細,深紫色,嚼之習習有椒味者,細辛也。”《本草綱目》“細辛”條下記載:“葉似小葵,柔莖細根,直而色紫,味極辛者,細辛也。葉似馬蹄,莖微粗,根曲而黃白色,味亦辛者,杜衡也。”[22]568又“杜衡”條下記載:“古方吐藥往往用杜衡者,非杜衡也,乃及己也。及己似細辛而有毒,吐人。昔人多以及己當杜衡,杜衡當細辛,故爾錯誤也。”[22]569清代《本經逢原》:“杜衡香竄與細辛相似,故藥肆以之代充細辛。”《本草崇原》:“遼冀產者,名北細辛,可以入藥。南方產者,名杜衡,其莖稍粗,辛味稍減,一莖有五七葉,俗名馬蹄香,不堪入藥。”可見古人常以杜衡混作細辛用,而杜衡藥材又最常被白及所假充,可見當時此類相似藥材的混亂狀況。杜衡與細辛根、葉均都相似,但常以細辛根細、直、深紫色,杜衡根粗、曲、黃白色加以區分。杜衡亦有香竄之氣,但不及細辛之烈,且效用不同,不可代細辛用。

2.2.2鬼督郵 除杜衡外,古代文獻中尚記載了其他多種細辛混淆品。《本草綱目》:“大抵能亂細辛者,不止杜衡,皆當以根苗色味細辨之。……一莖直上,莖端生葉如傘,根似細辛,微粗,直而黃白色,味辛微苦者,鬼督郵也。”[22]571

鬼督郵的基原較為混亂,陶弘景[16]248在其著作《本草經集注》中“徐長卿”條下記載:“鬼督郵之名甚多。今俗用徐長卿者,其根正如細辛,小短扁扁爾,氣亦相似。”又“赤箭”條下記載:“一名鬼督郵。”鬼督郵作為一味獨立藥材則首見于《新修本草》:“一名獨搖草。苗唯一莖,葉生莖端若傘,根如牛膝而細黑。所在有之,有必叢生。今人以徐長卿代之,非也。”《蜀本草》在“鬼督郵”條下記載:“徐長卿、赤箭之類。亦一名為鬼督郵,但主治不同,宜審用也。”又“鉤吻”條下記載:“亦如徐長卿、赤箭、鬼箭等,并一名鬼督郵。鬼督郵自是一物。”可見“鬼督郵”同名異物的現象嚴重,多數植物形態為“苗生一莖”的植物都有“鬼督郵”的別名,如徐長卿、赤箭、鬼箭、天麻等,尤以徐長卿與鬼督郵混淆現象嚴重。鬼督郵也因其形狀、氣味與細辛相似而存在混淆。陳吉炎等[36]考證認為,鬼督郵的基原可能為報春花科重樓排草LysimachiaparidiformisFranch.;及己則為金粟蘭科植物及己Chloranthusserratus(Thunb.)Roem.et Schult.、銀線草C.japonicusSieb.等同屬多種植物。

2.2.3及己 前文提到《新修本草》《本草圖經》等文獻中多記載及己除易與細辛混淆外,最易作為杜衡的混充品入藥。《唐本草》“杜衡”條下記載:“及己獨莖,莖端四葉,葉間白花,殊無芳氣,有毒,服之令人吐,惟療瘡疥,不可亂杜蘅也。”又“及己”條下記載:“根似細辛而黑,有毒。入口使人吐血。今以當杜蘅,非也。”

《本草綱目》在“細辛”條下記載:“似鬼督郵而色黑者,及己也。”又“鬼督郵”條下:“鬼督郵與及己同類,根苗皆相似。但以根如細辛而色黑者,為及己;根如細辛而色黃白者,為鬼督郵。”又“及己”條下記載:“獐耳細辛。時珍曰:及己名義未詳。二月生苗,先開白花,后方生葉三片,狀如獐耳,根如細辛,故名獐耳細辛。”[22]570謝宗萬[29]312在其著作《中藥材品種論述》中對四葉細辛與獐耳細辛的基原進行了論述:“四葉細辛為金粟蘭科金粟蘭屬Chloranthus植物的地下部分,常見者有三:(一)銀錢草(水晶花)ChloranthusjaponicusSieb.(二)及己ChloranthusserratusRoem. et Schult. (湖南醴陵稱四葉細辛,衡山城牛細辛,長沙稱土細辛。)(三)奧氏銀錢草ChloranthusoldhamiSolms.(廣西又稱土細辛)……李時珍論細辛之品種曰:‘大抵能亂細辛者,不止杜衡……似鬼督郵而色黑者及己也。’并以獐耳細辛為及己異名,可見古代亦有以及己或其近緣植物的根部充作細辛的。蘇恭論及己曰:‘及己……有毒。’……不宜與細辛相混淆。考獐耳細辛亦有同物異名情況存在。李時珍論獐耳細辛曰:‘二月生苗……’此非及己,為毛茛科HepaticaasiaticaNakai;又文獻亦有以驢蹄草CalthapalustrisL.為獐耳細辛的。”

2.2.4徐長卿 徐長卿也因入藥部位形態與細辛接近而易混淆。《本草經集注》:“今俗用徐長卿者,其根正如細辛,小短扁扁爾,氣亦相似。”[16]248《新修本草》:“此藥葉似柳,兩葉相當,有光潤,所在川澤有之。根如細辛,微粗長,而有臊氣。今俗用代鬼督郵,非也。”[35]192《本草圖經》:“三月生青苗,葉似小桑,兩兩相當,而有光潤。七、八月著子,似蘿摩而小。九月苗黃,十月而枯,根黃色,似細辛微粗長,有臊氣。”[17]141《本草綱目》:“葉似小桑,根似細辛,微粗,長而黃色,味辛而有臊氣者,徐長卿也。”[22]571其含有丹皮酚,因此“臊氣”為其特征。

謝宗萬[29]313《中藥材品種論述》對竹葉細辛的論述為:“浙江、廣西所稱‘竹葉細辛’,經鑒定其原植物實為蘿藦科徐長卿PycnostelmapaniculatumK.Sch.的根部。此物在四川稱柳葉細辛和獠刁細辛,東北有稱之為‘土細辛’者。本品葉為披針狀,狀如竹葉,根細長而味辛,竹葉細辛或柳葉細辛之名,即由此而來。蘇恭論徐長卿曰:‘所在川澤有之,……根如細辛。’李時珍在論當時細心之混亂品種時稱‘根似細辛,……徐長卿也。’均指此而言。”

2.2.5白薇、白前 白薇、白前同為細辛、杜衡一類藥材的易混淆品。《新修本草》記載杜衡“根似細辛、白前等”;《本草衍義》記載杜衡“蓋根似白前,又似細辛”;《本草綱目》所載的細辛混淆品:“葉似柳而根似細辛,粗長,黃白色而味苦者,白薇也。似白薇而白直味甘者,白前也。”[22]568

諸本草文獻對白前的描述如下:《本草經集注》記載白前:“似細辛而大,色白,易折。”《新修本草》:“此藥葉似柳,或似芫花,苗高尺許。生洲渚沙磧之上。根白,長于細辛。”《本草圖經》:“似細辛而大,色白,易折。亦有葉似柳,或似蕪花苗者,并高尺許。生洲渚沙磧之上,根白,長于細辛,亦似牛膝、白薇輩。”本草對白薇的形態描述較少,《本草圖經》對白薇的形態描述為:“莖、葉俱青,頗類柳葉。六、七月開紅花,八月結實。根黃白色,類牛膝而短小。”白薇與白前歷來混淆情況嚴重。謝宗萬[29]111《中藥材品種論述》對兩者進行了考證,認為《新修本草》所載白前為蘿藦科柳葉白前Cynanchumstauntonii及芫花葉白前C.glaucescens,特別提出兩者的生活習性為白薇與白前的區別之處。而“過去文獻均以白龍須Cynanchumjaponicum或其變種var.purpurascens為藥用白前,實屬錯誤”。謝宗萬對于白薇的考證結果認為古代藥用白薇主流基原為“直立白薇CynanchumatratumBge”。同時記載徐長卿常作為白前與白薇的混淆品入藥。

綜上所述,古代細辛藥材主流基原為產于“華陰”“華州”的華細辛A.sieboldii、以及產于“高麗”“遼”的北細辛A.heterotropoidesvar.mandshuricum和漢城細辛A.sieboldiivar.seoulense。古代早期多數推崇華細辛,明代以來則逐漸認為遼產者品質最佳。古代細辛的混淆品較多,常見混淆品有鬼督郵、及己、徐長卿、白薇、白前等;又以同屬植物杜衡A.fordesii為主,自古至今在江浙地區入藥使用,別名“馬蹄香”;但因其花色、葉片形狀等與細辛存在差別,古時已有辨別方法。各地還存在著以當地其他細辛屬植物充作細辛入藥的現象,現代細辛主流已栽培化,偽品較少見。

注:A.杜衡;B.梓州徐長卿;C.泗州徐長卿;D.滁州白薇;E.舒州白前;F.越州白前。圖5 《本草圖經》所附杜衡等藥材圖

3 產地與品質評價

細辛的產地沿革十分清晰,早在西漢《范子計然》中即提到細辛“出華陰,色白者善”,直至宋代,除《本草經集注》提出“今用東陽臨海者,形段乃好,而辛烈不及華陰、高麗者”,其余本草均以“華陰、華山、華州”所產為最佳,即今陜西華縣、華陰、潼關及渭北一帶,前文已考證該區域與華細辛A.sieboldii產區一致,華細辛也由此得名。

而《本草經集注》首次提到的“東陽”為今浙江金華一帶,“臨海”為今浙江省臨海縣一帶,“高麗”為今遼寧省東部(昌圖、沈陽、營口一線以東)和吉林省南部(扶余、長春、撫松一線以南)至朝鮮半島。西漢至宋代僅陶弘景提及高麗與華陰所產細辛為優,南宋方書《婦人大全良方》中多處記載“北細辛”,可能與后世產于遼東一帶的“北細辛”為同種。明清時期,遼東一帶被更多本草學家認可為細辛道地產區。如明代《藥性粗評》《本草匯言》《本草乘雅半偈》等提出以華陰及高麗所產者為上;清代《本經逢原》《本草求原》等提出“產華陰及遼東者良。”遼細辛由此得名。

表2 不同歷史時期細辛產地及品質評價信息

又有部分本草認為遼東所產細辛品質更佳。如《藥品化義》:“取遼產者佳。”清代《本草匯箋》:“必遼產者佳。”《本草崇原》:“遼冀產者,名北細辛,可以入藥。”等等。部分本草仍延續前代文獻中以華陰為道地產區的記載,如《本草蒙筌》《本草發明》《得配本草》等。

民國以來則明確遼產細辛為最佳。《增訂偽藥條辨》對不同地區所產細辛的品質作出評價:“遼冀產者,名北細辛,可以入藥。南方產者名杜衡,……不堪入藥。北產者其莖極細,其味極辛。……炳章按:細辛六月出新。關東出者,為北細辛,根莖細青白,氣辛,葉少梗多為最佳。江南甯國涇縣出亦佳。江甯句容、滁州白陽山等處出,皆次。亳州出者為馬細辛,山東出為東細辛,均次,不堪藥用。”[26]47《藥物出產辨》:“產自奉天、吉林兩省。五月新。朝鮮亦有出。以煙臺牛莊為聚處。”[37]所載細辛產地與今遼細辛產區相符。

1963年版《中國藥典》記載細辛藥材“系野生,主產于遼寧、吉林、黑龍江等地”“以根色灰黃、葉色綠,無雜質,香氣濃,味辛辣麻舌者為佳。”《全國中草藥匯編》中記載3種正品細辛的產區為:“遼細辛:分布于東北地區。細辛(華細辛):分布于遼寧、陜西、山東、浙江、福建、河南等省。漢城細辛(毛柄細辛):分布于遼寧和吉林兩省東南部,遼寧有少量栽培。”[38]575《中國道地藥材》:“道地沿革:近代以遼寧、吉林和黑龍江所產為道地,可能是陶弘景所云高麗(今遼寧新賓縣一帶)細辛的延續。……分布于東北、山東、山西、河南等地。……古代尊為道地的華陰細辛即是此種。同屬植物單葉細辛(水細辛、土細辛、土瘌蜘蛛香):分布于陜西、甘肅、四川、貴州、云南及西藏等省區。在西南一帶做細辛入藥,各產地也做土細辛用。”《道地藥材標準匯編》“北細辛”項下道地產區的相關記載為:“以遼寧東部山區為中心,核心區域包括遼寧蓋州、遼陽、海城、本溪、新賓、清原、桓仁及周邊地區。”[39]

目前華細辛已基本無商品,細辛藥材主產區集中在遼寧撫順與吉林通化交界等地。該區主要栽培品種為北細辛A.heterotropoidesvar.mandshuricum。

4 采收加工炮制及藥用部位考證

古代多數本草文獻對細辛采收的相關記載均沿襲魏晉《名醫別錄》:“二月、八月采根,陰干。”[39]即細辛的傳統采收季節為初春陰歷二月或仲秋陰歷八月,此時根部營養物質充分,有效成分含量高。近現代以來文獻記載細辛多在枝葉茂盛的夏季或初秋采挖。1963年版《中國藥典》記載細辛“均系野生”,1977年版《中國藥典》中已出現細辛栽培品的性狀記載:“栽培品的根莖多分枝,……葉甚多。”說明這一時期正由野生轉為栽培。由野生轉為栽培后,其品質受生長年限、人工管理等多因素綜合作用。《全國中草藥匯編》:“栽培品用根狀莖繁殖者,栽種4~5年,種子繁殖者6~7年后,5—7月采收。”蔡少青等[40]利用氣相色譜-質譜-計算機聯用技術對不同生長年限、不同采集時間的北細辛根及根莖中揮發油總含量進行測定,認為4年生長以上的北細辛根及根莖可供藥用;最佳采收期為4—5月和9月,該季節所含成分甲基丁香油酚、黃樟醚、3,5-二甲氧基甲苯等含量最高,驗證了古代文獻記載春季與仲秋為細辛采收期的合理性。

古代文獻記載細辛的藥用部位均為其根部,絕大部分本草均記載了細辛“采根”(見表3),且因其有效成分為揮發性物質,采取陰干方式干燥。凈制為細辛加工的主要步驟。南北朝《本草經集注》:“用之去其頭節。”,即除去其根莖蘆頭部位。雷敩[41]《雷公炮炙論》:“凡使,一一揀去雙葉,服之害人。須去頭土了,用瓜水浸一宿,至明漉出,曝干用之。”雷敩提出細辛葉對人有害,并提出要除去頭節及泥土,說明當時醫家已發現細辛的地上部位毒性較大,故將其除去,水浸操作同樣是為了溶解除去水溶性有毒成分。后代本草醫書多沿用陶弘景與雷敩的觀點,記載細辛的加工方式為除去地上部分“苗、葉”及根頭部位“頭節、頭、頭子、蘆頭”等(見表3)。

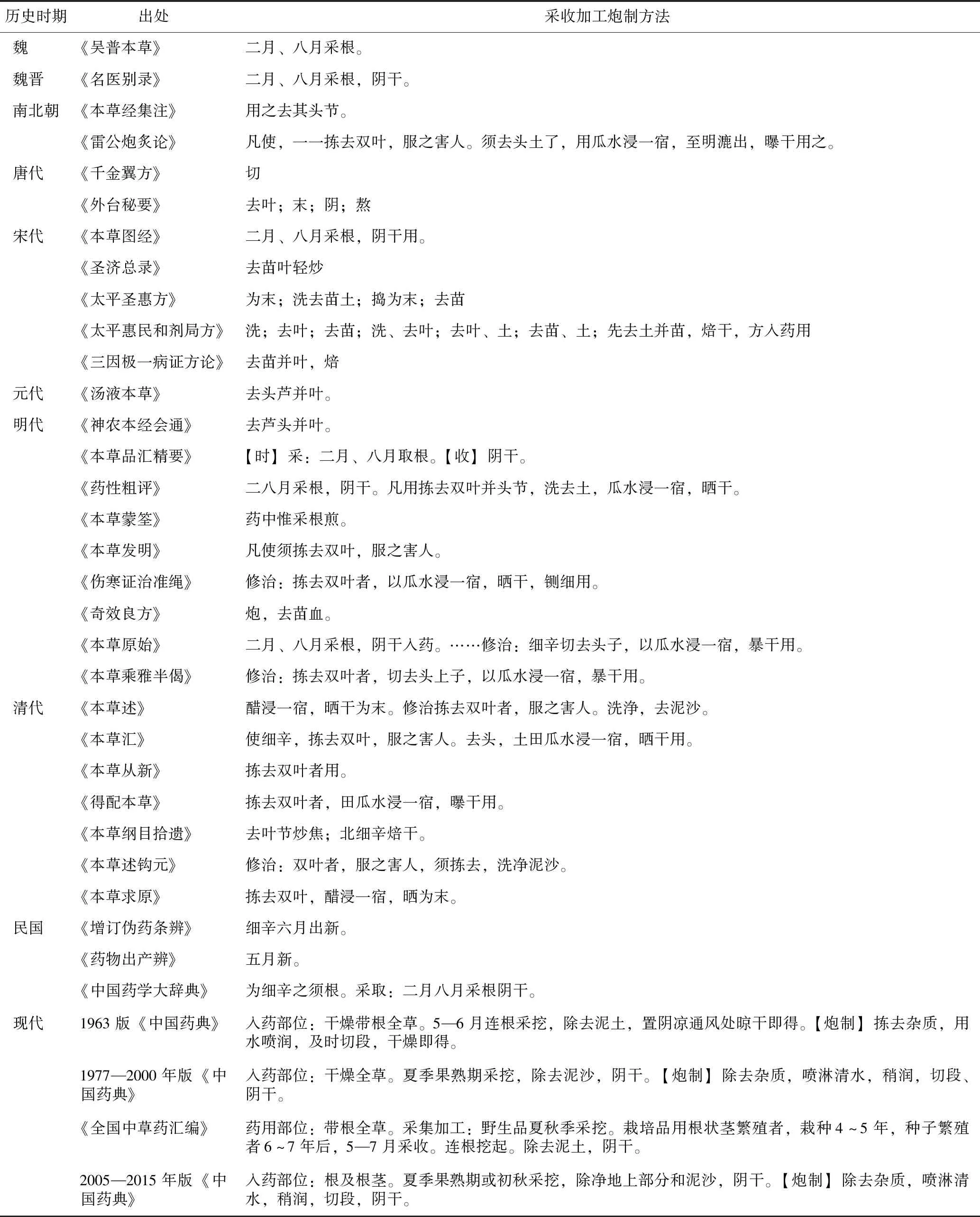

表3 不同歷史時期細辛采收加工炮制方法

近現代以來,曾出現某一階段以細辛全草入藥。1963年版《中國藥典》記載細辛的藥用部位為“干燥帶根全草”,1977—2000年版《中國藥典》記載細辛的入藥部位為“干燥全草”,2005年版《中國藥典》又恢復為以根及根莖入藥并延續至今。樓之岑先生曾調查,50年代初我國細辛仍以根部入藥,但為便于鑒別,收購時需要帶葉全草,經鑒定后除去地上部分入藥。后因細辛資源減少,遂將地上部分一同入藥。后細辛由野生逐漸轉為栽培,藥材資源匱乏的狀況得到緩解;加之2002年世界衛生組織(WHO)國際癌癥研究機構將馬兜鈴酸列為一種潛在的致癌物質,多數實驗證明細辛地上部位具有腎毒性的馬兜鈴酸含量遠高于根及根莖,故細辛的藥用部位恢復為根及根莖。而細辛的傳統加工方式中,除了“苗、葉”地上部位,還需要除去“頭節、頭、頭子、蘆頭”等根莖部位,僅用其根部。現代《中國藥典》則規定其藥用部位為“根及根莖”,與傳統記載不符。

夏麗等[42]對北細辛不同藥用部位的質量進行了分析,結果表明根及根莖中含揮發油最高,為全草的1.79倍,而地上部分揮發油含量較低,為全草的0.25倍。有學者對細辛不同部位的馬兜鈴酸及揮發油含量進行研究,結果表明,根及根莖部位揮發油含量最高,而毒性成分馬兜鈴酸的含量最低且僅為痕量,一般不會對身體產生影響;地上部分馬兜鈴酸含量則明顯高于地下,可相差幾十倍[43-44]。從而驗證了地下部位入藥的合理性。

古代文獻中對細辛的炮制記載相對較少,除上述凈制加工外,切制方面,《千金翼方》記載“切”;《傷寒證治準繩》:“鍘細用”;歷版《中國藥典》均記載細辛藥材需進行切段加工。除切制外,部分方書如《外臺秘要》《太平圣惠方》中記載了細辛搗為末的加工方式。

炮制方面,《外臺秘要》記載為“熬”;《圣濟總錄》:“去苗葉輕炒”;《太平惠民和劑局方》:“先去土并苗,焙干,方入藥用”;《三因極一病證方論》:“去苗并葉,焙”;《本草蒙筌》:“藥中惟采根煎”;《本草綱目拾遺》:“去葉節炒焦。”輔料方面,多數古代文獻延續《雷公炮炙論》中“瓜水”浸泡的加工方式,《本草述》《本草求原》中提到“醋浸”。

現代實驗表明,細辛的化學成分包括揮發性成分甲基丁香酚、黃樟醚、欖香酯素、細辛醚等以及非揮發性成分細辛脂素、馬兜鈴酸Ⅰ等[45-48]。其中黃樟醚具有呼吸麻痹、致癌等危害[49],馬兜鈴酸Ⅰ具有致癌和腎損害作用,為毒性成分[50]。而甲基丁香酚具有鎮咳祛痰、鎮痛和麻醉作用[51],細辛脂素具有抗病毒和抗結核桿菌的作用[52],為細辛的有效成分。加熱炮制有利于黃樟醚的揮發,然而細辛多數情況下以生品入藥,煎煮湯劑的過程中也能保證毒性成分含量降低到安全水平。

現代實驗對于細辛炮制的機制進行研究,黃鮫等[53]實驗得出炒制后細辛中黃樟醚的降低程度明顯高于甲基丁香酚和細辛脂素的降低程度;王元清等[54]實驗發現酒制可以增加甲基丁香酚與細辛脂素的浸出量,其次為醋制、甘草制與堿醋制,均能較好地保留有效成分。嚴建業等[55]對10種細辛炮制品的成分進行定量分析,發現細辛炮制后黃樟醚與馬兜鈴酸A含量均不同程度降低,其中以炒焦品最低。朱盈等[56]采用低溫超微粉碎技術粉碎細辛,在振動粉碎6 min后,細胞已破壁,甲基丁香酚含量最高,12 min后毒性成分黃樟醚的含量增加,提示為控制毒性,細辛宜選擇低溫超微粉碎6 min。現代炮制研究解釋了古代細辛炮制方法背后的原理,為開發新的炮制工藝提供了參考。《中國藥典》僅保留凈制與切制加工。地方炮制規范中僅《上海市中藥飲片炮制規范》(2008年版)收載了蜜炙細辛的炮制方式[57]。蜂蜜甘平,具有緩和藥性、減毒的作用,同時也減弱其辛散之性。

5 毒性與劑量考證

5.1 細辛毒性

前文已有論述,細辛中主要毒性物質為揮發性成分黃樟醚與非揮發性物質馬兜鈴酸A。黃樟醚有抑制呼吸和致癌的作用,馬兜鈴酸A則具有腎毒性與致癌作用。然而,現代實驗研究證明,細辛藥材中馬兜鈴酸A含量甚微,為廣防己、馬兜鈴、關木通等藥材的1%左右,幾乎不會對人體造成危害[58-62]。另一成分黃樟醚含量則成為細辛安全控制的主要因素。

對歷代本草文獻進行梳理,最早的本草學著作《神農本草經》將細辛列為上品,認為其無毒,《吳普本草》《名醫別錄》等宋代之前的本草均記載細辛“無毒”。南宋時期,陳承在其著作《本草別說》記載了用細辛毒人的案件,因其多服則致氣塞而死。然而陳承仍認為細辛無毒,只是用量不當會對人造成危害。或因陳承提及有用細辛致死者,后代少數本草如元代《本草發揮》記載細辛“有小毒”;明代《藥性會元》:“無毒,一云有小毒”;《景岳全書》:“有小毒”,但絕大部分本草仍認為細辛為上品藥,不具有毒傷人體的作用,但合理用量存在較大爭論。

5.2 細辛藥用劑量

南宋時期陳承在其所著《本草別說》中最早提出細辛的劑量問題:“又細辛若單用末,不可過半錢匕,多即氣悶塞不通者死。雖死無傷,近年關中或用此毒人者,聞平涼獄中嘗治此,故不可不記,非本有毒,但以不識多寡之用,因以有此。”陳承提到細辛“單用末”時服用的劑量不可超過半錢匕,認為其過量則使人窒息而亡,但不會對機體造成明顯外傷。提到其并非有毒,而是用量不當的緣故。

“錢匕”為古代量取藥末的器具。《千金要方》:“錢匕者,以大錢上全抄之;若云半錢匕者,則是一錢抄取一邊爾,并用五銖錢也。錢五匕者,今五銖錢邊五字者以抄之,亦令不落為度。”傅延齡等[63]對“錢匕”的量值進行考證,認為錢匕用于量取毒性較大的藥物,其量很小,一錢匕植物藥的質量近似于0.5 g,半錢匕的質量僅約0.2~0.3 g,而錢五匕的質量約為0.1~ 0.2 g。

陳承之后,元、明、清歷代醫家大多認可細辛過量使“氣閉塞不通”而致死的觀點,但“半錢匕”的劑量要求在傳承過程中出現了錯誤,部分本草將“匕”省去,如《藥性粗評》《本草蒙筌》等文獻中記載為“半錢”,其內涵已發生變化。明代李時珍在其著作《本草綱目》引用陳承描述時將“半錢”改為“一錢”,故出現了“細辛不過錢”的說法。明清時期本草中交叉出現“半錢”“五分”“一錢”的劑量規定記載。而陳承最先提出“單用末”不可過半錢匕,所用劑型為散劑且直接吞服。前人在傳承過程中逐漸忽略了“散劑”這一劑型限制,訛傳為湯劑等其他劑型均不可超過半錢或一錢。舊制換算后一錢約為3.72 g,中華人民共和國成立后對計量制度進行統一,1錢約合3 g,故現代《中國藥典》及其他規范中規定細辛用量不得超過3 g。細辛入煎劑時所含揮發性物質大量散失,限制用量低于3 g難以保證其療效,本研究認為該規定缺乏合理性。

“細辛不過錢”的用量限制在古代已有爭議。清代《本草崇原》:“宋元祐陳承謂:細辛單用末,不可過一錢,多則氣閉不通而死。近醫多以此語忌用,嗟嗟。凡藥所以治病者也,有是病,服是藥,豈辛香之藥而反閉氣乎?豈上品無毒而不可多服乎?”《本草崇原》認為細辛味辛發散,不會產生閉塞的作用,同時又因細辛為上品藥,不應有不可過錢的限制。該觀點為部分本草所認同,如《醫醫病書》《神農本草經讀》等。

又有醫家認為,限制細辛用量的另有原因。如明代《藥性解》:“單服末不可過半錢,多則氣塞不通者死。……即入風藥,亦不可過五分,以其氣味俱厚而性過烈耳。”清代《本草求原》:“且辛烈之性,單用亦不可過一錢,宜也。若謂多服反閉氣,則恐辛香之物未有能閉氣者。”亦否定細辛有閉氣作用,但認為其性過于辛烈,故應限制用量。《得配本草》認為病人體質同樣限制細辛的藥用劑量:“氣血兩虛者,但用一二分,亦能見效,多則三四分而止。如用至七八分以及一錢,真氣散,虛氣上壅,一時悶絕。”

細辛味辛烈,因其主要成分為揮發性物質。前文已提到其主要毒性成分黃樟醚具有抑制呼吸中樞的作用,且有現代實驗證明細辛揮發油可使動物因呼吸麻痹而死亡,佐證了陳承所言細辛使人氣閉的觀點[64-66]。然而考證歷代方書,使用細辛劑量遠大于“一錢”的處方比比皆是,以下論述:

漢代張仲景在其著作《傷寒論》與《金匱要略》中應用細辛的處方約20首,丸劑方面,“烏梅丸”用細辛“六兩”,“赤丸方”用細辛“一兩”,“侯氏黑散方”用細辛“三分”;湯劑方面,“小青龍湯”“小青龍加石膏湯”“當歸四逆湯”“當歸四逆加吳茱萸生姜湯”“射干麻黃湯”“苓甘五味姜辛湯”“苓甘五味姜辛夏杏湯”“苓甘五味姜辛夏杏大黃湯”等用量為“三兩”;“麻黃附子細辛湯”“厚樸麻黃湯”“大黃附子湯”“桂甘姜棗麻辛附子湯”“苓甘五味姜辛夏湯”“桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯用細辛”“苓甘五味甘草去桂加干姜細辛半夏湯用細辛”用量為“二兩”;“真武湯加減方”用量為“一兩”;“三黃湯”用量為“二分”。已有眾多學者對于不同年代度量衡的轉換做過研究,多數認為東漢時期的“一兩”折合為現代的13.8 g。普遍認為仲景方中所用藥材為一日三服的劑量,且當時僅煎煮一次,與現代兩次煎煮后合并的方式不同,但該劑量仍明顯超過當代規定細辛的用量限制。

根據楊琳等[67]統計,唐代《外臺秘要》97首含有細辛的湯劑中,細辛常用劑量為13.8、27.6、41.4 g。最小劑量為6.9 g·d-1,最大劑量為69 g·d-1。賈傳春[13]統計《歷代名醫良方注釋》中所收載的涉及細辛的湯劑處方,唐代10個方劑,平均劑量1.95兩,最大劑量6兩(唐《千金要方》之附子散入湯劑,細辛用6兩,水煎分二次服)。宋代9個方劑,平均劑量4.26兩,最大劑量24兩(宋《和劑局方》之加減三五七散作湯劑,用細辛至1斤8兩,水煎分2次服)。明代8個方劑,平均劑量0.55兩,其中5/8的處方劑已在1錢之下,最大劑量3兩(《證治準繩》之滑氏補肝湯用細辛3兩,水煎分二次服)。近代5個方劑,平均劑量0.08兩,最大劑量0.15兩。李明等[68]研究了373首含細辛湯劑中細辛常用劑量,91.1%的細辛劑量<3.73 g,其中小于3 g的占67.1%。

表4 不同歷史時期細辛處方劑量規定

上文已對古代醫藥家處方用細辛劑量的記載與論述進行了梳理,可見宋代之前名醫處方中用細辛劑量普遍較重,但自南宋陳承提出細辛使人氣塞后,后世醫家用細辛劑量逐漸減少。然陳承所言細辛用量不可過半錢指單用散劑,后世傳承過程中改為所有劑型均不可過錢。

近現代以來眾多學者關于細辛入藥的合理劑量仍有爭論。沈保安[4]于1988年發表的文獻中提到當時細辛的臨床實際用量不僅超過1985版《中國藥典》規定的“一錢(3 g)”,甚至可以加大到四至五錢(12~15 g)。對此他分析認為,當時入藥的細辛為采集不當須根殘缺、保留了地上部分的干燥全草,故用量必然超過傳統細辛的“一錢”。前文已說明細辛有效成分主要集中在根部,全草入藥必然使有效成分的相對含量降低而影響療效,故增大藥用劑量有一定合理性。然2005版《中國藥典》恢復細辛藥用部位為根及根莖后,是否仍應遵循細辛不過錢的劑量限制?現代醫家學者對這一問題作出大量探討,總體認為炮制與劑型為決定用量的關鍵因素。

吳賢益[6]認為,細辛如研粉吞服,1.6 g足矣,若單味藥煎服可增加劑量,但不應超過3 g。何永田[69]報道臨床應用細辛散劑吞服治療寒性疼痛,初始劑量為1 g·d-1,每日遞增1 g,至4~5 d時,發現患者有胸悶、惡心等不良反應,故認為單味散劑宜在1~3 g,不可過量。

多數學者則普遍認為,細辛入煎劑可超過3 g。《神農本草經臨證發揮》:“現代藥理研究已經得到證實:細辛揮發油有麻痹呼吸中樞作用,研末吞服過量可導致死亡,唯是入于煎煮,揮發油喪失殆盡,雖用9克亦可無妨。”[70]張鶴鳴老中醫用細辛少則6 g,多則20 g,從未發現任何不良反應,張老認為所謂“細辛不過錢”指服用粉劑而非湯劑[71]。陳才明[2]研究認為,細辛經煎煮后揮發油已被揮發,而利用存下的非揮發性物質的鎮痛作用,故劑量雖大而無毒副作用;有學者認為使細辛時,根據藥證相符,配伍得當,煎服得法,因人因地因時制宜,可用不同劑量[37]。外感風寒,配麻黃,用小劑量0.5~5 g。風寒束肺之咳喘,配干姜五味子,用8~10 g。脈絡痹阻,可用大劑量15 g。外用可生用,適量。內服應久煎。周玉朱[72]報道以遼細辛15~40 g治療慢性鼻炎、慢支等未見有不良反應或日后蓄積中毒現象。

臨床已驗證大劑量使用細辛入煎劑大多不會造成安全問題,現代實驗結果同樣為此提供了依據。王智華等[73]證實,具有呼吸麻痹作用的黃樟醚含量在湯劑煎煮30 min后,因揮發而僅存原藥材的2%,不足以產生毒性。牛卉等[74]研究發現,每日給大鼠灌胃相當于60 kg體質量成人每日服用158.4 g等效劑量細辛湯劑,60 d后未造成臟器的損傷;而同種情況下,當以散劑喂養大鼠,相當于成人劑量2.88 g·d-1時未見臟器損傷,當劑量超過3 g增加至14.4 g時,大鼠腎臟出現了明顯的損傷。陳靚等[75]以相當于成人90~180 g劑量的細辛湯劑給大鼠灌胃,同樣未發現有臟器功能損傷。董小艷等[76]研究發現,以成人3 g等效劑量細辛散劑灌胃大鼠28 d,即可發現明顯的肝功能損傷。

上述實驗結果驗證了細辛入湯劑時可以放寬劑量范圍,同時證明了入散劑不可過錢的科學性。但其可應用于人體的安全限量,目前仍在進一步探索中。聶安政等[9]在其發表文獻中收集了大量細辛中毒反應臨床報道,說明臨床應用細辛仍需謹慎。研究發現細辛入湯劑煎煮30 min后,黃樟醚、甲基丁香酚成分剩下1%和4%,120 min后,黃樟醚則完全揮發,甲基丁香酚只剩下0.4%。劉俊杰等[10]認為細辛煎煮時間至少在 30 min 以上,同時避免超過120 min,以免有效成分流失。此外細辛毒性亦與產地、炮制方法、取材部位、病人體征等相關[77-80]。

綜上,臨床使用細辛時,應辨證論治,選擇適宜的炮制及配伍方式。單用散劑則須嚴格遵循《中國藥典》規定的3 g限度,入煎劑則須嚴格把控煎煮時長,采取先煎、久煎或敞口煎煮等方式使毒性成分充分揮發。此外,通過選用優質道地藥材、合理的藥用部位亦可起到控制毒性的作用。

6 結語

梳理歷代文獻后得出,古代細辛主流基原為自古即被奉為道地的華陰地區所產的華細辛A.sieboldii,以及產于遼東一帶的遼細辛A.heterotropoidesvar.mandshuricum(《中國藥典》名為北細辛)。自明代以來認為遼細辛品質佳,并逐漸成為主流商品,延續至今。現代以來細辛由野生轉為栽培,在遼寧與吉林交界一帶形成主要種植基地,產量較大,主要栽培品種為北細辛A.heterotropoidesvar.mandshuricum。古代文獻記載細辛當于初春陰歷二月及仲秋陰歷八月采收,現代實驗證明細辛最佳采收期為4—5月和9月,與《中國藥典》規定的細辛采收期接近。古代文獻中記載細辛地上部位對身體有害,需進行凈制加工,因其主要成分具揮發性,干燥方式為陰干。當代細辛的炮制加工方式應遵循《中國藥典》規定,進行凈制與切段加工。

細辛的劑量問題引發歷代醫家爭論,臨床與實驗研究均驗證細辛散劑超過3 g會對人體產生毒性,但在合理選用藥用部位與配伍方式、辨證施治的情況下,入煎劑的劑量可合理放寬,保證久煎30 min以上,可使揮發性有毒成分降低到安全范圍。《目錄》收載的包含細辛的6首處方中,“當歸四逆湯”“厚樸麻黃湯”為漢代仲景方,建議沿用其原方中“三兩”“二兩”的劑量記載。“辛夷散”原方未標明劑量。該方出自宋代《嚴氏濟生方》,查該方書,含有細辛的處方中使散劑內服僅有一處為“半兩”,其余內服散劑均不超過一錢,結合現代研究,認為此處劑量不可超過3 g。“三痹湯”出自《婦人大全良方》,查該方書,若入湯劑,有“半兩”“二兩”“三兩”等較大劑量的記載,故應遵循原方中“一兩”的記載。“大秦艽湯”“清上蠲痛湯”同樣當遵循原方所載劑量。