不造重復的輪子

林楠

有趣的設計師必定是一個有趣的人,熱愛生活,涉獵廣泛,宋鵬就是這樣一位青年設計師。留學期間他特意選擇了與本科建筑學不同的新媒體專業,看似不相關,卻同屬設計藝術的大門類之下,給他日后的擇業和創作開辟了多元化的道路。

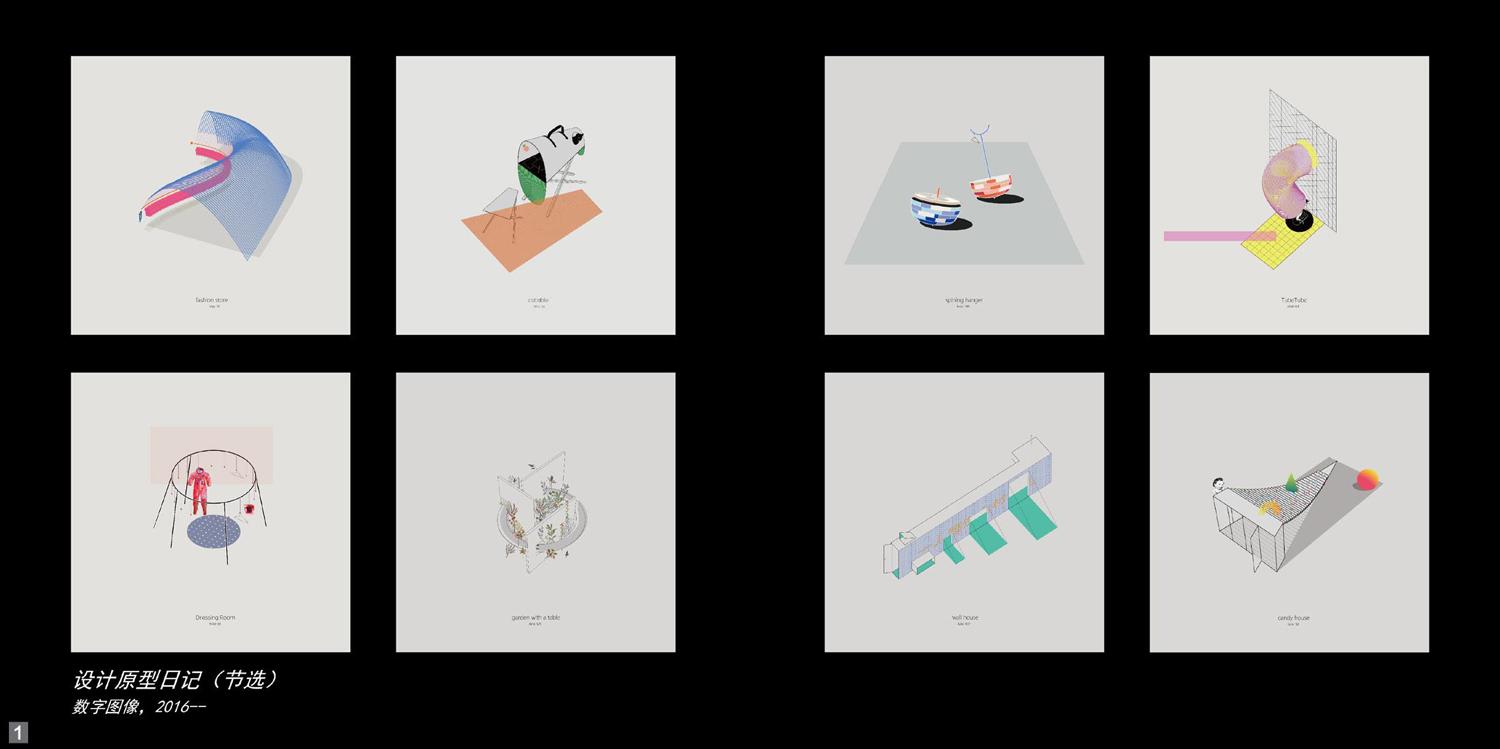

“aha!”是在尋常之中突然發現微小而有趣事物的時刻,他的工作就是追尋和創造這些“啊哈!”的瞬間。他喜歡在“有用之物”和“有趣之物”之間找平衡,喜歡用“設計原型日記”的方式記錄日常的小發現小驚喜。這些特殊的愛好都成為他日后創作的靈感源泉。游走于空間設計和新媒體設計之中,用視覺的獵奇和美學的追蹤為我們呈現他理想中的設計世界。

《設計》

宋鵬

《設計》:如何理解aha的理念?為何要創造這種aha的瞬間?在實際打造的過程中會遇到哪些問題?

宋鵬:這個概念的完整狀態是“aha!”。嘆號是重要的組成,它傳遞了驚喜的情緒,也暗示了這個瞬間的時間性。aha!是一種情緒的瞬間變化,是觀者在體驗作品時突然的發現。這些瞬間并不一定是宏大敘事或者波瀾壯闊的情緒輸出,可能是一些細微的設計,或是巧妙安排的橋段。不過有意思的是,在實踐的過程中我慢慢領悟到,盡管“aha moment”看似一個決定性的瞬間,但遠遠不是一個項目成功與否的全部。aha!背后的核心恰恰是嚴謹邏輯。嚴謹邏輯相較于aha!這樣的意識形態,似乎是逆向行駛的,但它卻是aha!作為理念能夠自洽的關鍵。因為感性的瞬間需要穩定的背景。只有當一切事物在邏輯的控制下有序的規劃和呈現時,aha!moment才能作為一道光穿透眼前的尋常。因此在實際打造的過程中,遇到的各色問題都是通過邏輯對項目的條件、邊界、功能、成本等等因素的精細控制加以解決。aha moment的本身并不會存在問題。

《設計》:這些設計原型日記對你設計的作用是什么?所有的設計在之前都會畫這些嗎?

宋鵬:原型設計日記是設計的先導,或者是一種關于設計直覺與潛意識的自我訓練,當然,也不失為遠離職業設計師繁瑣工作的放肆場所。所以在日記里盡可能地去做純粹純真的表達是這項工作的意義。甚至刻意地制造一些與“現實”對立的疏離感和荒誕情趣。這些原型有可能為實踐工作做注腳,但是我并不去強求這種關聯性。因為帶有目的和意圖就會破壞這種純粹。這也源于我在美國時和導師的一次交流。我把一批小畫給他看,在我看來都是同樣的畫面質感。但他很快把畫分成兩撥,一撥喜歡,一撥不喜歡。喜歡的那一撥里都是一些夸張的無厘頭的想象,另一撥是看似對設計工作更有價值的原型。在他的觀點里,我首先要想明白為什么做這件事情。如果僅僅是為設計畫更好看的diagram,并沒有太多的價值,只是把日常的分析圖做得更有趣一點而已。但如果是尋找看似不相干的兩件事物之間微妙有趣的關聯,并產生新的想象,將更有意義。所以并不會將設計和原型對應,對原型的創作之于設計的應用也沒有特別的企圖與期待。

《設計》:在策展項目中注重哪些設計理念?

宋鵬:策展的理念是根據展覽的內容歸納提煉的,因此是針對的、在地的。如果說要有一個特定的理念或者特質貫穿在各個展覽項目中,我想大概在于策展的“策”字。我所理解的“策”不是策劃,而是策動。策展其實是推銷一個愿景的過程。因為在啟動項目之初,可能一無所有,可能還沒有場地,可能還沒有主體(參展內容),可能沒有設計,可能甚至還沒有甲方。策展人需要提出一個愿景,去說服投資,說服場地,說服參展人員。推動一切生產資料就緒,組成最后的展覽。策展人可以不提供展出內容(參展人),不提供展場設計(設計師),不提供人力(執行維護人員),不提供辦展資金(投資人)但是策展人必須有充分的愿景描繪能力和強有力的策動能力,策動展覽的各個部分在愿景描繪的框架下有序進行。策展是一項具有系統性和社會性的工作,策動力在整個過程中彌足珍貴。尤其是當展品很難獲得的時候,策動的決心和執著有時候是打動藝術家或者參展人的關鍵。展覽還有另外一個特點,是一條絕對明確的deadline,就是開幕時間,這里沒有任何拖延的余地。因此在整個項目進行中總是帶著各種各樣的緊張、焦慮。在面對各中困難的時候,強大的策動能力也能幫助團隊快速尋找解決方案推進項目的落地。當然,作為建筑師和室內設計師,我們同時也承擔著場地設計的任務,這又是更多的責任和壓力。

《設計》:目前比較滿意的設計項目有哪些?為什么?

宋鵬:在我師父榮朝暉先生帶領下在藏族聚居區為索達吉堪布設計的一座圖書館。這座圖書館是我的師父在十幾年前為那里設計的一所學校的配套圖書館。說實話,當我看到那座學校的時候,對它呈現出的質感并沒有太多感覺。但當我了解到在這個地區這樣一所學校是如何建造、招師、招生、運維的時候,我明白這座似乎并沒有太多建筑學意義上精巧外在的學校,卻在內部為師生提供了一個通向未來的庇護所。十幾年過去,在校長的努力下,學校成為全縣教育質量最好的學校,再也不用艱難說服一個家庭解放一個勞動單位讓孩子來上學,慕名而來的學生和家長是最幸福的煩惱。為了讓孩子們得到更好的教育資源,圖書館在慈善基金會的幫助下孕育而生。目前項目正在土建收尾階段,室內設計也完成了施工圖繪制準備進場。希望這座充滿儀式感和宗教信念的圖書館能夠為更多孩子打開外面的世界。

《設計》:有喜歡的建筑師嗎?他們的哪些理念影響了您?

宋鵬:在設計師學習和實踐的成長路上,總會在各個時期得到不同的前輩啟迪。有從宏觀的意識,也有從細微的構造節點,有說服客戶的思路,也有做人的道理。路易斯康的秩序,西扎的感性,皮亞諾的精致,赫斯維克的鬼才,盧志榮的細膩還有一些理念并不一定是行業前輩帶給我的。比如我有一個特別的信念是一段斜杠之旅帶給我的。我曾經有一段時間一直渴望成為一個程序員,從事新媒體或者游戲開發。因此我一直在學習寫程序。編程界有一句名言“不要重復造輪子”。說的是要創造新的物種,已經有過的就不要重復去造,直接使用就好。但當跑偏了幾年,重新回到設計行業的時候,我是心虛的。支撐我重新開始的信念就是我發現設計無非就是反復造輪子的過程。造不同大小的輪子滿足不同的功能需求,用不同的材料造輪子滿足不同的審美需求,造不同規格的輪子滿足不同的預算需求。但總之五花八門的各色輪子的內核終究是輪子。既然只是反復造輪子的過程,就沒有什么好怕的了。這給了我重新開始建筑師職業生涯的勇氣,和各種跨界(室內設計,展覽設計)的信心。

《設計》:在建筑設計上您持有怎樣的觀念?這些觀念是如何形成的?

宋鵬:對于建筑師和室內設計師而言,已經形成的觀念可能也會是自己的枷鎖。因地制宜,因勢利導,通過邏輯判斷場所,業主等多方邊界條件,推理出的結果可能是最有利于項目的。當然在前面講過,每個邏輯控制下的項目里需要挖掘出aha moment,這些片段是自由的,可以貫徹觀念形成系列的實踐。在這幾年的實踐里,我更多體會到如果說邏輯帶給項目一個基本面,aha moment成為項目中情感的高潮,那么預判,將成為項目落地的成敗關鍵。預判也是建筑師素質的體現。預判體現在方案前期對圖紙,對結構,對設備,對施工甚至對運營整個建筑生命周期中將會產生的問題作出提前規避的能力。這是對建筑師真正的考驗。至于建筑學五花八門的理論研究,我總認為那是一套用來說服自己說服業主的說辭,固然重要,但遠不及切實的解決問題來得更有價值。

《設計》:您評價一座建筑的標準是什么?

宋鵬:是否有不同以往的形式感(雖然依舊是輪子,但別出心裁),這種形式感是否有邏輯支撐,是否解決了問題,是否在表皮,結構,空間中表里如一。

《設計》:您認為目前國內建筑設計存在哪些問題?

宋鵬:是否要出圈,一直是建筑界設計界在討論的問題。我覺得不能一概而論,還是用作品說話。明星建筑師的優秀作品受人贊揚,明星建筑師的失敗案例也同樣被人批評。設計師出圈擁有流量,這是自由市場的選擇問題,我認為無可厚非,相反一些位高權重的擁有絕對話語權的大師更需要警惕。

《設計》:目前很多國內的建筑設計師都有海外教育背景,這對發展中國的建筑設計有哪些幫助?

宋鵬:我認為這個趨勢是好事,借助國外優質的教育資源提高年輕建筑師的設計質量和思辨意識。不僅在設計行業本身,一部分設計師回國后進入高校,也在不斷進行改革和試驗,豐滿本土建筑教育力量。所以這些成果也作用到未來的設計師身上,讓他們獲取相較于上一代更優質的教育質量。海外背景的建筑師同時也是建筑思辨和研討圈子的生力軍,更多的討論激發了這個圈子的活躍度,甚至也獲得了出圈的潛力。

《設計》:對于適合中國本土的建筑設計您有哪些看法?

宋鵬:中國太大了,中國本土也是一個過于宏大的命題。合適西藏的建造可能在武夷山就不一定成立。建筑的在地性相對于民族文明的統一性來說,可能還是一個相對微觀的尺度。建筑的在地更多是由當地的人文,現場的條件,業主的需求和投資規模決定。合適,是一個更具真實性的狀態。