想起了都江堰

2020-10-28 09:31:58劉集賢

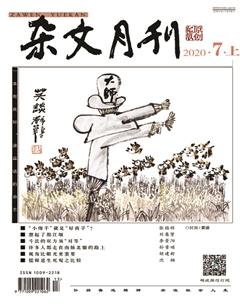

雜文月刊

2020年7期

劉集賢

成都都江堰,灌溉川西,成就“天府”,千古一絕的水利工程,至今名揚天下。游人看江流,探分水,往往忘卻造就這一亙古奇跡的兩個人:秦蜀郡守李冰父子,以及堰旁紀念他們的“二王廟”,特別是刻寫廟墻的十二個大字:深淘灘,低筑堰,六字旨,千秋鑒。

什么意思呢?就是說,水利工程重在“深淘”疏浚,減少“筑堰”圍堵。這六個字的要旨值得永遠借鑒。這同重慶湖廣會館禹王宮“從導則安,從堙則患,治水治邦皆一體”的上聯,曲異而工同,都含“堵塞不如開導”的哲理。

由此聯想到了李克強總理最近怒批城市管理:“一味追求整潔,不讓開小店,是懶政!”

確實,小店,游商,地攤,看起來與“大城市”不協調,不匹配,甚至“有礙觀瞻”,驅趕,取締,再正常不過,于是有了“城管”,有了“你進我退,你退我進”的游擊戰,躲貓貓。重慶市南岸區上新街,雖然地處偏僻,但交通便利,居民眾多,于是賣蔬菜的、賣水果的、賣雞鴨魚肉的、賣針頭線腦小百貨的攤點聚集,久之成為鬧市。活躍了地區經濟,方便了住地居民,報紙曾作宣傳報道。但一忽兒,說是有礙衛生,不夠文明,強行取締,“規范”到一處誰也找不到的死角落,圈起圍欄,獨門進出,“便于收費”。規范了,也衛生了,只可惜居民不便,市場冷漠,再不見昔日的繁榮興旺。重慶市渝中區十八梯一個“舊貨市場”,說是賣“舊貨”,其實各種圖書雜志、工具釣具、衣物器皿、鐘表古玩,不說應有盡有也是百物紛呈,人如潮涌,交易活躍,成為許多市民的“打卡”地。又一忽兒,說是要“整頓市場”“建設改造”,于是城管封堵,筑墻隔斷,一個繁榮的“地攤市場”,瞬間成為冷巷,幾年過去,更成了老鼠蒼蠅的樂園。……

登錄APP查看全文