讀書入門篇:未成曲調先有情

牛紅梅 陳宏

教學目標:

1.了解史書及歷史故事中的孔子,引發讀書興趣(重點)。

2.了解并選擇適合自己閱讀《論語》的方法,增加讀書興趣(難點)。

教學方法: 講授法、提問法、讀書指導法。

教學過程:

一、導入

“太史公曰:《詩》有之:‘高山仰止,景行行止。雖不能至,然心鄉往之。余讀孔氏書,想見其為人。適魯,觀仲尼廟堂、車服、禮器,諸生以時習禮其家,余祗回留之不能去云。天下君王至于賢人眾矣,當時則榮,沒則已焉。孔子布衣,傳十余世,學者宗之。自天子王侯,中國言六藝者折中于夫子,可謂至圣矣!”(司馬遷《史記·孔子世家》)

今天我們也來尋訪孔子,走近“至圣”。

二、言史實,看孔子

1.關于孔子家世——孔子生于沒落貴族家庭。

《史記·孔子世家》:“孔子生魯昌平鄉陬邑。其先宋人也,曰孔防叔。防叔生伯夏。伯夏生叔梁紇。紇與顏氏女野合而生孔子。”

明確:(1)孔子出生時家道已衰落,算是平民。(2)孔子的遠祖是宋國貴族,殷王室的后裔。孔子六祖孔父嘉曾任宋國大司馬,其后代避難奔魯,卿位始失,下降為士。孔子算是貴族后裔。(3)傳奇出生記載,老夫少妻。

2.關于孔子所處的時代——孔子生于公元前551年,卒于公元前479年,與春秋后期同步。

據資料不完全統計,這一段時間共發生130多場戰爭,分別有:宋與鄭52場,齊與晉25場,晉與楚22場,楚與吳24場,吳與越10場。發生弒君事件共39人次,分別有:在齊國,換國君39位,弒君12次;在魯國,換國君36位,弒君5次;在衛國,換國君43位,弒君5次;在宋國,換國君34位,弒君6次;在晉國,換國君39位,弒君11次。

明確:時勢造英雄。在禮崩樂壞的時代,定會出現力挽狂瀾的思想者與行動者。

朱熹評價孔子說:“天不生仲尼,萬古長如夜。”

康有為說:“孔子之道,其本在仁,其理在公,其法在平,其制在文,其體在各明名分,其用在與時進化。”

伏爾泰說:“孔子是唯一有益理智的表現者,從未使世界迷惑,而是照亮了方向,他僅以圣賢而從未以先知的口吻講話,但大家認為他是圣賢,甚至在全國也如此。”

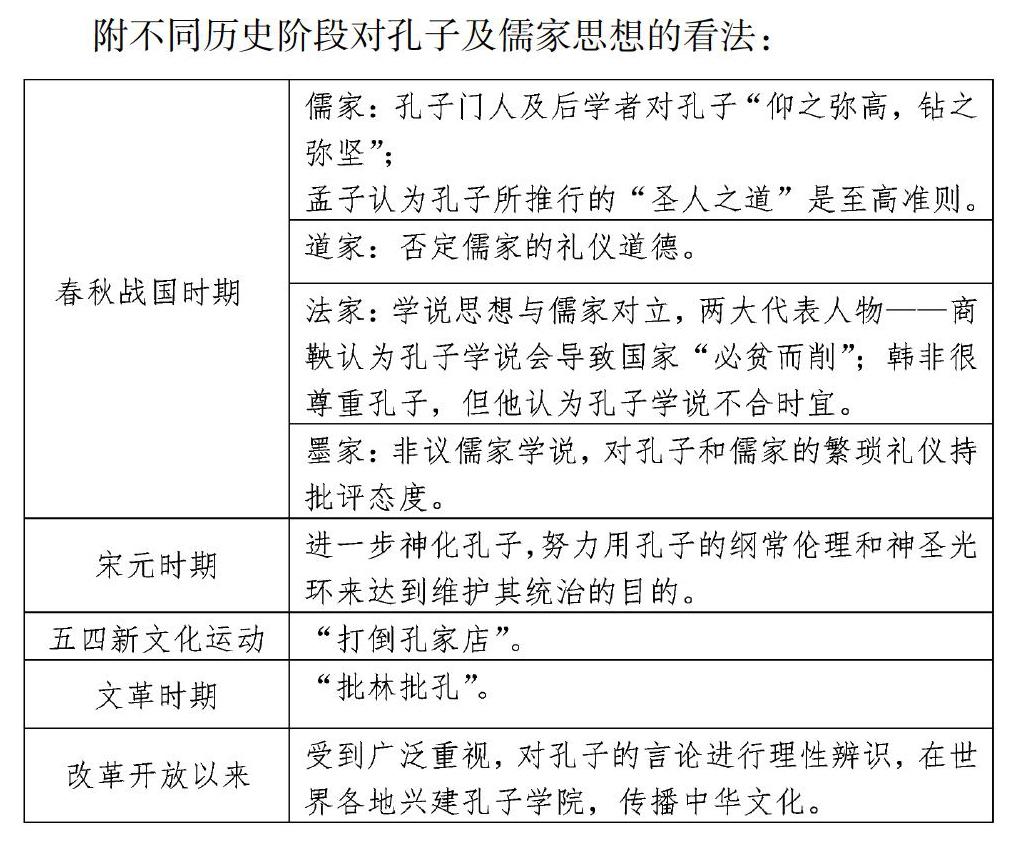

附不同歷史階段對孔子及儒家思想的看法:

3.關于孔子的人生經歷

求學:“吾十有五而志于學,三十而立。”(《論語·為政》)向老子問禮,向郯子學職官,向師襄學琴。

從政:第一段:20歲—21歲,在魯,任委吏、乘田吏;第二段:在魯,51歲—55歲,任中都宰,后任司空、大司寇,后與魯國執政者季氏發生矛盾,棄官離魯;第三段:55歲—68歲,凡十四年,歷衛、陳、曹、宋、鄭、陳、蔡、楚等7國,雖多受禮遇,但并不重用,形如“喪家犬”,最后回到魯國。

從教:第一段:22歲—35歲,在魯,創辦私學,收弟子南宮適、顏路(顏回的父親)、子路、曾點等;第二段:38歲—50歲,避魯,收弟子顏回、子貢、子羽、子禽、公西華、子游、曾參、子張等;第三段:68歲—73歲,回魯,《史記·孔子世家》:“孔子以《詩》《書》《禮》《樂》教,弟子蓋三千焉,身通六藝者七十又二人。”

明確:關于孔子的經歷——孔子一生最主要的經歷,就是積極入仕,卻多次失敗;轉向從教治學,卻成就輝煌,成為“至圣”。

三、講故事,品孔子

1.登堂入室

出自《論語·先進》:“由也升堂矣,未入于室也。”

故事大意:一天,子路在孔子家奏瑟,瑟聲中飽含殺氣,孔子不高興,就委婉地說:“子路奏瑟的本領已經登上廳堂了,但是還不能進入內室,他為什么要在我家里奏瑟啊?”

2.侃侃而談

出自《論語·鄉黨》:“朝,與下大夫言,侃侃如也。”

故事大意:孔子舉動力求合乎周禮,在朝廷上,國君不在時,他與同級官員說話,從容不迫,理直氣壯;同上級說話,和顏悅色;君主來了,恭敬不安,非常小心謹慎。

3.鳴鼓而攻

出自《論語·先進》:“季氏富于周公,而求也為之聚斂而附益之。子曰:‘非吾徒也,小子鳴鼓而攻之可也。”

故事大意:冉求在朝中做事,想試行新法,去求教孔子,孔子屬于保守派,自然痛罵冉求,但冉求一再堅持自己的看法,于是孔子向眾徒發出號令:“冉求不是我的弟子了,你們可以一起向他進攻!”

教師小結:故事中的孔子形象。

四、追問《論語》基本面貌(填空提問)

1.孔子及其弟子的言行錄,語錄體,20篇,約492章,共計11 000多字。

2.《論語》二十篇大多以人物為篇名,如“顏淵篇第十二”“子路篇第十三”,也有以內容為篇名,如“為政篇第二”“八佾篇第三”。無論哪一種,都跟本篇開頭的第一段話有關。

3.核心思想是“仁”,凡109處,是禮、樂、忠、信、孝、勇等的總綱。

4.趙普說:“《論語》二十篇,吾以一半佐太祖定天下。”

今本《論語》的來歷。《論語》大約在漢文帝時已定本。河北定州八角廊漢墓竹簡本《論語》;西漢《魯論語》和《齊論語》;從孔子住宅夾壁中發現的《古論語》;漢成帝的老師關內侯張禹 《張侯論》;東漢末年鄭玄今本《論語》等。

五、依據《論語》結構形態,探求《論語》讀書方法

明確:《論語》結構形態有兩種:第一種表現為顯性的、靜態的結構形態,稱之為一本書的“外結構”,即篇章結構法。第二種表現為隱性的、動態的結構形態,稱之為一本書的“內結構”,即孔子與弟子、與時人的互動及發展為線索。

明確讀書方法:

1.第一種:縱讀法。從頭到尾,依序順從篇章次序而讀。

2.第二種:橫讀法。以孔子或者《論語》的思想主題為線索,打亂原書順序,圍繞核心概念跳讀。

3.第三種:時間軸法。基本上以時間為主線。

4.第四種:人物分組法。一是孔子與孔門弟子,主要在上論十篇,從孔門十哲入手;二是孔子與時人,主要在下論十篇,從孔子與魯昭公、魯定公、魯哀公、季平子、季康子、陽貨、長沮、桀溺、荷蓧丈人、楚狂接輿等人入手。

六、課堂小結

了解了孔子與讀書的方法,弄清楚了兩種結構形態,讀《論語》就可以或縱式讀書,一貫到底;或橫式讀書,概念為線;或前后為界,各論十篇;或參照年表,時間為線。課下請學生以自己喜歡的方式走進《論語》。

教學反思:

這是第一次嘗試上整本書閱讀課,又是《論語》整本書閱讀的第一節課,對于如何上,我也費了一番心思,認真閱讀了一些專家的專業文章,最終確定了“知人論世”“知書達禮”“讀書求法”的教學思路。

首先來說“知人論世”。對于《論語》學習,繞不過孔子,如何引入孔子?是給學生一個圣人的定位,還是開篇即還原孔子亦是凡人的判定?選擇哪個路線?不妨向古人求助。我選用《史記·孔子世家》里的“太史公曰”作為導語引入,語言平和、淺易,內容高度概括,言簡意賅。看“前人”議“前人”,讓“后人”學前人智慧。同時找“野史”,講故事,補亮點,關于孔子父母年齡差,孔子貴族后代的身份,孔子的人生經歷、關于孔子與弟子間的小故事,一一道來,學生也有興趣參與其中,不知不覺間學生熟悉了孔子的“口音”,接納了孔子這位看似遙不可及的圣人。

再說“知書達禮”。這里的“知”是了解的意思,“書”自然指的是《論語》。那么如何介紹《論語》?又是一個枯燥乏味的點。于是補充《論語》出土、一步步被發現,以及為降低學生閱讀難度而選擇楊伯峻版《〈論語〉譯注》,為的是給學生以堅持閱讀《論語》經典的信心。目的是到“禮”那里去,只有閱讀了,才有“思想”理解與認同產生的可能,才能夠把握儒家思想的發展脈絡,才有踐行的可能。

最后說一下“讀書求法”。對于這本語錄體經典,學生們初次進行完整閱讀體驗,教師一定要保護好學生這份讀書的熱情,給他們提供讀書方法,然后學生根據自己的閱讀習慣及閱讀心理選擇適合自己的讀書方法。當閱讀的熱情火焰被點燃的時候,教師的教學設計就有了成功的可能。

現在想來,這樣一節起始課,對增加學生的閱讀興趣,對學生全面了解孔子,了解《論語》及類似語錄體著作是很有幫助及引領作用的。可以說這是一節“興趣”導讀課。

教學評價:

牛紅梅老師講授的《論語》系列專題課是 “國學經典進校園”專題研究與整本書閱讀相結合的一個有益嘗試,無論是牛老師對教學教研的勇于探索,還是對國學經典的鐘愛程度,都讓人感動。

在牛紅梅老師的第一節專題課中,主要有兩方面的目標:還原孔子本尊,貼近《論語》本色。為了讓高中生快速而深入地認識孔子其人,貼近《論語》本色,讓學生產生閱讀興趣,牛老師做了四方面的努力,即追索孔子出身,羅列身后評價,陳述孔子生平,舉出典型故事,以“知人論世”“知書達禮”“讀書求法”的教學思路,實現其教學目標和重難點,展現了一位老教師的深厚積淀和學術底蘊。當然,如果能將這幾方面的順序重新調整一下就更好了,比如將名人對孔子的評價這一部分換位到孔門師徒小故事的后面,從而將孔子其人這個思路整理為出身——經歷——追求——身后評價,這樣在條理上會更順暢一些吧。

作為一堂國學經典選修課,教學內容的海量豐富無疑是一把雙刃劍,由于《論語》本身信息量繁復,教師想補充的內容浩如煙海,如何進一步精簡內容,處置輕重,是擺在所有教師面前的難題。比如關于《論語》定本這一塊內容,如果翔實地補充起來,在課堂上會占據一段寶貴的時間;再比如牛老師這堂課將重點放在了孔子其人上,《論語》讀書法這里最后剩下的課堂學習時間會大幅度減少,這是整本書閱讀繞不過去的話題,即課上與課下時間如何劃分與整合,需要執教者進一步思考。

還原孔子本尊,讓學生在讀書前了解孔子其人、其家庭、其主要經歷,貼近《論語》本色,讓學生初步接觸孔子的人生追求、儒家思想的一些核心概念,掌握國學經典讀書的基本方法,引起學生進一步探究的興趣,這是作為《論語》整本書閱讀第一堂課的良好開端,讓人對后面的系列課充滿期待。

基金項目:黑龍江教師發展學院“十三五”教育科學重點研究項目“國學經典進校園”(HJZ135-002)