無辜被告人困境:辯訴交易無辜被告人問題創新實證研究*

盧西安·德萬 凡妮莎·艾德金斯著

夏菲譯***

一、引言

1989年,艾達泰勒(Ada JoAnn Taylor)曾掙扎于如何選擇。〔1〕See Know the Cases:Ada JoAnn Taylor,The Innocence Project, www.innocenceproject.org/Content/AdaJoAnnTaylor.php(last visited Oct.26,2012)[hereinafter Taylor,The Innocence Project].四年前一個寒冷的夜晚,一位68歲的婦人在內布拉斯加州比阿特麗斯市被殘忍地殺害。〔2〕See id.警察認定泰勒和另外五人是犯罪嫌疑人。〔3〕See id.(“聯邦調查局對威爾森案件及其他三起類似案件的分析結論是‘非常肯定的一點是:這些案件是由一名犯罪嫌疑人獨自所為。’”)泰勒面臨嚴峻的選擇〔4〕See id.:如果她配合檢察官、接受辯訴交易,她可能受到的刑罰是10年到40年監禁;〔5〕See id.(艾達·泰勒同意向檢察官認罪,并且在對同案犯約瑟夫懷特的審判中就其在謀殺中的作用進行作證,以換取被判監禁10年至40年的處罰。)如果她選擇庭審,她可能被判處終身監禁。〔6〕See id.

二十余年后的一天,在千里之外的佛羅里達州,一名大學生在教室里掙扎于她所面臨的選擇。〔7〕參見本文第三部分有關辯訴交易實驗的分析。幾分鐘前,一名學生指控她在心理學課程的邏輯測試中作弊。如果她承認作弊,學校將不用花時間和費用進行學術委員會聽證,她僅會失去參加學習的機會。如果她選擇聽證且被認定作弊的話,她將失去學習機會,且她的導師將被告知,她還必須參加道德課程學習。

在內布拉斯加州比阿特麗斯市,泰勒的選擇是艱難的,但是認罪的激勵是具有誘惑力的。〔8〕See Taylor,The Innocence Project.Supra note 1.10年至40年監禁意味著她可以回家,至少可以有部分時間正常地生活。〔9〕See id.而另一個選擇——終身監禁相較而言顯然是無法接受的。〔10〕See id.;see also Wayne A.Logan,Proportionality and Punishment:Imposing Life Without Parole on Juveniles,33 Wake Forest L.Rev.681,712(1998).(該文討論了終身監禁的嚴厲程度,有些死刑犯“放棄上訴權利,因為他們害怕自己勝訴而面臨強制性不可假釋終身監禁”。)如一位哲學家所言:將某人處以死刑這種快速的了斷與將其囚禁于活墳墓中,兩者的嚴厲程度是否可比較?在艱辛、單調的勞作中茍延殘喘,所有改變與得失均與美好事物無關,人世間的希望也被隔絕,僅存的只有身體限制的略微放松以及伙食的小小改善。Id.(quoting Leon Shaskolsky Sheleff, Ultimate Penalties:Capital Punishment,Life Imprisonment,Physical Torture ,60(1987)(quoting John Stuart Mill,Parliamentary Debate on Capital Punishment Within Prisons Bill(Apr.21,1868))).泰勒最終選擇認罪——教唆、協助二級謀殺。〔11〕Taylor,The Innocence Project,supra note 1.二十年后,那位大學生做出類似計算與抉擇。〔12〕見本文第三部分有關辯訴交易實驗的分析。雖然失去學習機會是一種實質性懲罰,但是顯然比要參加更費時間的道德課程學習更好。〔13〕見本文第三部分。正如泰勒決定掌控自己的命運,接受明確的相對輕的懲罰,大學生也承認她有意作弊。〔14〕見本文第三部分。

泰勒和大學生都認罪并不是兩個事件唯一的共同點,她們兩人實際上就被指控的罪錯而言都是清白的。〔15〕See Taylor,The Innocence Project,supra note 1.在監獄服刑19年后,DNA鑒定證實泰勒和另五個被告人都不是謀殺案的實施者,泰勒也因此被洗冤。〔16〕See id.需要注意的是,威爾森謀殺案的六名被告人中有五人認罪。如前所述,DNA證據顯示這六人都是清白的,都沒有實施性侵、謀殺威爾森的行為。See also Know the Cases:Debra Shelden,The Innocence Project,www.innocenceproject.org/Content/DebraShelden.php(last visited Jan.1,2012).(“黛布拉謝爾頓同意檢察官建議,認罪并且在對約瑟夫懷特的審判中就其在犯罪中的作用做虛假陳述,以換取較輕處罰。”)Know the Cases:James Dean,The Innocence Project,www.innocenceproject.org/Content/James_ Dean.php(last visited Jan.1,2012).(“約瑟夫懷特是該案中唯一選擇庭審的被告人,另五名共同被告人中有三名做出指控他的證詞以獲得相較于庭審可能判決較輕的處罰。”)而那位大學生,她并不知道她實際上是參與了一項有關辯訴交易及無辜問題創新性實驗研究,實驗操作人員從一開始就知道她并沒有作弊。〔17〕見本文第三部分。這項研究有幾十名大學生參與,歷時數月,不僅重現了泰勒所經歷的無辜被告人困境,而且揭示了辯訴交易中無辜被告人問題不是個案。〔18〕見本文第三部分。相反,研究顯示超過一半的無辜者會認罪以獲得可知的利益。〔19〕見本文第三部分。這項研究為長期以來有關辯訴交易中無辜者認罪的情況究竟占比多少的爭論提供了新的視角,同時也再次引發對1970年最高法院禁止某執法部門以確定的利益誘使無辜被告人認罪原則的關注。〔20〕見本文第三部分。

本文第二部分回顧了美國辯訴交易的歷史,包括當前有關普遍采用辯訴交易情形下的無辜被告人問題的爭論。〔21〕見本文第三部分。第三部分介紹了作者主持進行的辯訴交易心理學實驗,〔22〕見本文第三部分。包括研究方法和研究結果。〔23〕見本文第三部分。在第三部分的最后,文章對1970年最高法院對布雷迪訴美國案標志性判決中提到的憲法限制問題進行分析。〔24〕See Brady v.United States,397 U.S.742(1970).在該案中,最高法院明確辯訴交易只能在證明有罪的證據非常充分以及被告人將從辯訴交易中獲益的情況下才能使用。〔25〕Id.at 752.根據法院的決定,如果有證據顯示辯訴交易誘使有罪存疑的被告人“虛假認罪”,那么辯訴交易制度本身以及其合憲性將被重新評估。〔26〕Id.at 757-58;see also Lucian E.Dervan,Bargained Justice;Plea-Bargaining's Innocence Problem and the Brady Safety-Valve,2012 Utah L.Rev.51.或許,本項研究結果證實是時候對辯訴交易的合憲性進行重新評估了。

二、辯訴交易興起的歷史及無辜者認罪問題

1990年12月23日,一名21歲的女性在新澤西被搶劫、性侵。〔27〕Know the Cases:John Dixon, http://www.innocenceproject.org/Content/John_Dixon.php,(last visited Jan.23,2012)[hereinafter Dixon,The Innocence Project].(該文講述了約翰迪克森的故事,他因為害怕庭審會作出嚴厲判決而選擇承認對其強奸罪的指控,后來DNA證據為其洗冤。)事發后三天以及一個月,被害人通過兩次照片辨認指認約翰迪克森(John Dixon)是行兇者。〔28〕See id.1991年1月18日,迪克森被捕。檢察官說如果他不配合,不認罪,他將會被處于極長監禁刑。〔29〕See id.迪克森承認實施了性侵、綁架、搶劫以及非法持有武器等罪,〔30〕See id.;see also Richard Klein,Due Process Denied:Judicial Coercion in the Plea Bargaining Process,32 Hofstra L.Rev.1349,1398(2004).在辯訴交易審中,法官應當確認被告人決定接受辯訴交易并且知道或者經辯護律師指導而知道要告訴法院其確實實施了犯罪。國家正義研究院的一項調查顯示,法官否定辯訴交易的比例僅為2%,這和預期一致。既然效率和速度是辯訴交易的名片,那么法官不提出實質意義的問題也就在意料之中,辯訴交易審就“近乎于‘徒有虛名’”。Id.(citations omitted);see also Ronald F.Wright,Trial Distortion and the End of Innocencein Federal Criminal Justice,154 U.Pa.L.Rev.79,93(2005).(“被告人是出于‘自愿‘而認罪,這是辯訴交易的第二個要素,然而法院在這方面沒有盡到職責。通常情況下,基本事實外加被告人做出的其認罪不是出于強制的陳述就足夠了。”)并獲刑45年。〔31〕See Dixon,The Innocence Project,supranote 27.

然而十年后,迪克森因DNA證據被洗冤而出獄。〔32〕See id.雖然一個無辜者認罪并在監獄服刑十年才被洗冤是一個悲劇,然而鑒于當前刑事司法體系中辯訴交易的盛行與強勢地位,這種案件的出現并不意外。〔33〕See U.S.SENTENCING COMM'N,2010 SOURCEBOOK OF FEDERAL SENTENCING STATISTICS,fig.C [hereinafter 2010 SOURCEBOOK,fig.C],available at http://www.ussc.gov/Data_and_Statistics/Annual_ Reports_and_Sourcebooks/2010/FigureC.pdf.(該文件顯示聯邦刑事司法體系中,97%的有罪認定通過辯訴交易完成。)

在美國,辯訴交易在歷史上并非具有如此壟斷性地位。〔34〕See Dervan,supra note 26,at 58;Lucian E.Dervan,Plea Bargaining's Survival:Financial Crimes Plea Bargaining,A Continued Triumph in a Post-Enron World,60 Okla.L.Rev.451,478(2007);Mark H.Haller,Plea Bargaining:The Nineteenth Century Context,13 Law & Soc'y Rev.273,273(1979).(“阿爾舒勒和弗里德曼認為辯訴交易在1800年前可能并不存在,19世紀早期或中期開始出現,19世紀下半葉開始成為美國城市刑事法院的常規制度。”)關于辯訴交易早期的歷史,參見John Baldwin & Michael McConville,Plea Bargaining and Plea Negotiation in England,13 Law & Soc'y Rev.287(1979);John H.Langbein ,Understanding the Short History of Plea Bargaining,13 Law & Soc'y Rev.261(1979);Lynn M.Mather,Comments on the History of Plea Bargaining,13 Law & Soc'y Rev.281(1979).實際上,美國內戰期間,上訴法院就發現了辯訴交易的不確定性,因而大多數情況下認定辯訴交易違憲。〔35〕See Dervan,supra note 26,at 58-59.雖然早期受到抨擊,辯訴交易作為腐敗的一種方式存在于灰色地帶。〔36〕See Albert W.Alschuler,Plea Bargaining and Its History,79 Colum.L.Rev.1,19-24(1979).

隨后,為應對20世紀初過度犯罪化給美國法院帶來的壓力,辯訴交易快速發展。〔37〕George Fisher,Plea Bargaining's Triumph,109 Yale L.J.857,859(2000)[hereinafter Fisher,Plea Bargaining's Triumph(Yale)] .(“辯訴交易無光環可言,在追求正義的高尚戰斗中,辯訴交易暗地里推動休戰。……雖然其勝利不值得慶祝,畢竟,辯訴交易贏得了戰爭。……正義之戰不知何時已經失敗。”)See also GEORGE FISHER,PLEA BARGAINING'S TRIUMPH:A HISTORY OF PLEA BARGAINING IN AMERICA(2003)[hereinafter FISHER,PLEA BARGAINING'S TRIUMPH].如今,幾乎97%的聯邦案件以辯訴交易定罪。1991年新澤西的迪克森案件是檢察機關權力的證明,同時也是對其說服被告人認罪能力的警示。〔38〕See 2010 SOURCEBOOK,fig.C,supranote 33.

1.辯訴交易的興起

雖然大部分有關辯訴交易興起的討論都從19世紀開始談起,但辯訴交易完整的歷史始于幾百年前認罪法律的出現。〔39〕See Alschuler,supra note 36,at 12.如阿爾伯特教授所言,“我們稱為認罪的法律現象已經存在了八百多年”。〔40〕See id.at 13.有趣的是,早期有關認罪的判例禁止任何為快速獲得認罪而給予回報獎勵。〔41〕See id.at 12.比如,在1783年的國王訴沃里克肖案中,英國法院指出,“通過虛假的希望和恐懼的折磨而獲得的有罪供述都是存在問題的,……是不可信的”。〔42〕See id.(“有一點是非常明確的,通過直接或者暗示的承諾獲取的認罪口供是不能作為證據使用的,無論承諾行為是多么輕微。即使是提供一杯松子酒也屬于能強制性獲得認罪口供的‘從寬處罰承諾’。”)雖然現今的辯訴交易依賴于使用誘惑激勵,普通法對于此種獎勵的禁止一直持續到20世紀。〔43〕See Dervan,supra note 26,at 65-66;see also Albert W.Alschuler,The Changing Plea Bargaining Debate,69 CALIF.L.Rev.652,657(1981).(“只有當被告人相信辯訴交易確實是交易時,辯訴交易才會有用。如果被告人的這種確信是錯誤的,那么被告人就是被哄騙犧牲自己的憲法權利卻一無所得。”)Russell D.Covey,Signaling and Plea Bargaining's Innocence Problem,66 Wash.& Lee L.Rev.73,77-78(2009).(“假設檢察官追求最高量刑,被告人追求最低量刑,交易價格則是認定有罪之可能性與預期的庭審量刑的產物,當然還需除去不進行庭審所節省的資源。”)

第一波辯訴交易案件涌入上訴法院是在美國內戰結束后不久。〔44〕See Alschuler,supra note 36,at 19-21.依據之前判例禁止以激勵獲取認罪之原則,各法院基本都否決此類交易并且允許被告人撤回供述。〔45〕See id.阿爾舒勒提供了19世紀晚期上訴法院就辯訴交易所發表的若干陳述。“當被告人有辯護理由時,無論致其認罪的意外因素或者控制力是多么微小,都足以允許讓有罪認定變為無罪認定。……絕不允許向當事人施加壓力使其放棄哪怕是極其微小的權利或者利益。法律絕不會忽視任何一點對被告人不利的因素。”“如果有理由相信辯訴交易的達成存在不當之處,……被告人接受辯訴交易是因為期望獲得的處罰比庭審給予的處罰要輕,法院應當允許該交易被撤回。”Id.at 20.當時有法律評論指出:通過對辯訴交易案件的審視可得出以下結論,只要犯罪嫌疑人接受辯訴交易是出于某種誘因,就應當支持法院做出的允許撤回交易的決定,……特別是當被告人的律師或朋友向其說明通常法院給出的刑罰要輕于辯訴交易的最高刑時,……。Id.at 24(quoting M.W.Hopkins,Withdrawal of Plea of Guilty,11 Crim.L.MAG.479,484(1889)).但是早期美國上訴法院的決定并沒有制止辯訴交易以暗箱操作的方式存在。〔46〕See Alschuler,supra note 36,at 22.盡管判例明確反對,辯訴交易在這一時期仍然存在,至少是以一種腐敗的形式存在。〔47〕See id.at 24.(“19世紀晚期司法對辯訴交易的指責與現實中城市法院的情況存在巨大反差,嚴重的政治腐敗顯然造就了辯訴交易的盛行。”)正如阿爾舒勒教授所言,有檔案顯示,1914年紐約的一名辯護律師會以“以下公式進行討價還價:300美金(羈押)10天,200美金20天,150美金30天,他因此在晚間法院門外的大街上格外顯眼”。〔48〕Id.

這樣的討價還價不僅僅發生在紐約。〔49〕See id.at 24-25.一位評論家在1928年討論了“疏通關系者”,其作用是在芝加哥的政府和被告人之間協調以達成交易。“這樣的人十分可惡,是對我們刑事司法體系的腐蝕,這種寄生行為不僅能存在,而且會發展壯大。‘疏通關系者’一詞恰如其分地揭示了此種行為特征。至于資質,除了有一點點政治影響力,他們通常一無所有。”〔50〕Id.This quotation is attributed to Albert J.Harno,Dean,University of Illinois Law School.See id.這些“疏通關系者”使得辯訴交易在被司法否定的情況下仍然可以存在,之后的一些事件最終使得辯訴交易從地下變為合法。〔51〕See Dervan,supra note 26,at 59.(“雖然腐敗使得辯訴交易在法律界有立足之地,但真正促使其發展并成為法律體系中之必需的是禁酒令之前就出現的犯罪案件大量上升這一情況。”)

19世紀晚期至20世紀早期,腐敗使辯訴交易得以存在,過度犯罪化使辯訴交易變得必須并且使其成為刑事訴訟程序的主流乃至主宰。〔52〕See id.;see also Donald A.Dripps,Overcriminalization,Discretion,Waiver:A Survey of Possible Exit Strategies,109 PENN.ST.L.Rev.1155,1156-61(2005).(該文論述了范圍極廣的法律規則與辯訴交易之間的關系。)William J.Stuntz,The Pathological Politics of Criminal Law,100 Mich.L.Rev.505,519-20(2001).(文章論述了范圍極廣的法律對于辯訴交易率的影響。)關于“過度犯罪化”的概念參見:Lucian E.Dervan,Overcriminalization 2.0:The Symbiotic Relationship Between Plea Bargaining and Overcriminalization,7 J.L.Econ.& Pot'y 645,645-46(2011).考慮到可能出現的巨大影響,不應當再繼續犯罪化進程:法律需進一步改進,要明確在什么情況下將特定行為犯罪化。個體利益,政治壓力以及聲名狼藉都不應成為增加法律責任的新法律理論創立的誘因,事實上,美國刑法典已經大規模擴張。而且,新法律理論以及內容廣泛的制定法也不應被用來創設巨大的量刑差異,從而迫使被告人甚至無辜者為換取較輕處罰而虛假認罪。Id.at 645-46.一項有關1912年芝加哥被逮捕個體情況的分析顯示,“一半以上的人是違反了法定規則,這和25年前大不相同”。〔53〕See Alschuler,supra note 36,at 32.隨著刑事立法的增加,犯罪被告人數量激增,法庭變得擁擠不堪。〔54〕See Dervan,supra note 52,at 650.(“被告人同意不挑戰政府的指控,同時也幫助緩解了過度犯罪化造成的資源緊張,作為回報,被告人可以接受降級指控并獲得較輕處罰。”)為尋找解決方案,檢察官選擇辯訴交易這種之前的腐敗方法、一種正式而“合法”的從寬處理獎勵以確保被告人放棄其獲得審判權利,而案件也就此了結。〔55〕See id.這一階段刑事司法對辯訴交易的依賴程度可以認罪率的提高為證。〔56〕See Alschuler,supra note 36,at 33.1908年至1916年間,聯邦體系中通過認罪而定罪的比例從50%上升到72%。〔57〕See id.at 27.

1919年憲法第十八修正案的通過以及禁令時代的開啟加速了過度犯罪化進程,也因此使得刑事司法更依賴辯訴交易以保證其正常運轉。〔58〕See Scott Schaeffer,The Legislative Rise and Populist Fall of the Eighteenth Amendment:Chicago and the Failure of Prohibition,26 J.L.& Pol.385,391-98(2011).(該文介紹了第十八修正案通過的歷史。)正如喬治費舍(George Fisher)在其有關辯訴交易的重要研究成果中所言,檢察官除了繼續提供讓被告人放棄庭審的誘惑條件外別無選擇。〔59〕See FISHER,PLEA BARGAINING'S TRIUMPH,supra note 37,at 210;see alsoAlschuler,supra note 36,at 28.(“對被告人而言,認罪的回報顯而易見,不僅僅是指控的罪名減少了,刑罰也更輕。”)至1925年,幾乎90%的定罪是被告人認罪的結果。〔60〕Alschuler,supra note 36,at 27.在禁令時代晚期,辯訴交易成功地走出陰影并成為解決有限司法資源問題不可或缺的方法。〔61〕See Dervan,supra note 26,at 60.(“雖然禁令被廢除,但是美國仍然不斷增加新的刑事法律,這導致法院案件數量增加,也就仍然需要以辯訴交易來保障系統正常運行。”)

雖然辯訴交易比例在20世紀初期大幅上升,案件一旦上訴,上訴法院仍然不愿意接受這種操作。〔62〕See e.g.,Walker v.Johnston,312 U.S.275,279-80(1941).比如,1936年,杰克沃克(Jack Walker)被指控持槍搶劫,〔63〕See id.如現今刑事司法體系所常見的,檢察官威脅沃克,如果他不合作,將給予嚴厲懲罰,如果認罪,就會給予從寬處理。〔64〕See id.at 280.考慮到一旦被庭審認定有罪自己將面臨兩倍于辯訴交易的量刑,沃克認罪。〔65〕Id.at 281.最高法院則認為這種交易是違反憲法的,因為威脅和引誘使得沃克的認罪不是出于自愿。〔66〕See id.at 279-86;see also Hallinger v.Davis,146 U.S.314,324(1892).(要求被告人必須是自愿選擇辯訴交易。)“沃克是被騙、被強制認罪的,他的本意是不認罪或者至少是獲得律師建議。如果他不是自愿地放棄律師權,或者他是被檢察官欺騙、強迫認罪,他就被剝奪了憲法權利。”〔67〕Walker,312 U.S.at 286;see also ALISA SMITH & SEAN MADDAN,NAT'L Ass'N OF CRIM.DEF.LAWYERS,THREE-MINUTE JUSTICE:HASTE AND WASTE IN FLORIDA'S MISDEMEANOR COURTS 15(2011).(文中提到,一項對佛羅里達州輕罪案件的調查顯示,66%被法院提訊的被告人沒有律師,70%的被告人認罪或者在提訊中未提出異議。)國家刑事辯護律師協會報告顯示,“在告知無代理人被告人有獲得律師幫助權利方面,法官未盡其職責,……告知的僅占27%”,法官詢問被告人是否需要律師的不到50%。最后,報告指出,“法官談及律師代理的重要性與益處或者無律師代理的不利之處的僅有三分之一”。盡管辯訴交易始終在法院出現,再一次,最高法院拒絕接受交易正義以及強迫認罪。〔68〕1941年至1970年間,另有若干上訴案件挑戰辯訴交易的合憲性。See e.g.,United States v.Jackson,390 U.S.570,571-72(1968).(該案廢止一項制定法,該法規定只對那些不接受辯訴交易、堅持陪審員審的被告人適用死刑,法院認為這是“為個體行使憲法權利附加了不能被允許的負擔”。)Machibroda v.United States,368 U.S.487,491-93(1962).(該案認為檢察官提供的從輕處罰建議以及增加起訴的威脅構成不正當引誘,剝奪了被告人自愿決定是否接受辯訴交易的權利。)Shelton v.United States,242 F.2d 101,113(5th Cir.1957) ,judgment set aside,246 F.2d 571(5th Cir.1957)(en banc),rev'd per curiam,356 U.S.26(1958).(法院認為該案被告人是因檢察官提供的從輕處罰以及撤銷其他指控的承諾而接受辯訴交易。)在謝爾頓案中,法院指出,“正義和自由是不能討價還價的”。242 F.2d at 113.

1967年,雖然上訴法院仍然拒絕辯訴交易,律師協會卻開始認同其在實踐中的益處。〔69〕See AM.BAR Ass'N,PROJECT ON MINIMUM STANDARDS FOR CRIMINAL JUSTICE,STANDARDS RELATING TO PLEAS OF GUILTY 2(Tentative Draft 1967)[hereinafter ABA PROJECT].在一份有關刑事司法的報告中,美國律師協會指出,辯訴交易使得大量案件無需庭審而結案,在司法資源缺乏的情況下,這是必要的。〔70〕See id.報告還特別指出,“將有限的審判資源用于那些被告人確實有理由挑戰有罪認定的案件中,這對于保證無罪推定具有重要意義”。〔71〕Id.[A]高比例的認罪以及不認罪也不答辯對刑事司法系統是有益的,可以使得庭審僅針對那些真正有爭議的案件,相應的,可以節省資金和人力資源。如果法官、法庭、法院工作人員、檢察官、被告人等數量增加,其所需要的費用就必須從刑事司法體系的其他環節中分流過來。而且,將審判程序僅適用于被告人有理由挑戰有罪指控的案件也有助于保障無罪推定原則的落實。

美國律師協會認可辯訴交易是不堪重負的刑事司法體系的必要制度之后三年,美國最高法院最終在“布雷迪訴美國”一案中直接討論了辯訴交易的合憲性問題。〔72〕See Brady v.United States,397 U.S.742,743(1970).該案被告人被指控實施了違反聯邦法律的綁架罪。〔73〕See id.有趣的是,布雷迪案中的被告人同1968年美國訴杰克遜案被告人都是依據相同的聯邦法律被指控。See Jackson,390 U.S.at 583;see also Dervan,supra note 26,at 75-76.(“對于有關綁架罪的聯邦法律,杰克遜法院認為,僅對那些拒絕認罪的人適用死刑的威脅是典型的強迫性誘因,由此而達成的辯訴交易是無效的。”)依據刑法,可以判處死刑,但必須是出于陪審團建議。〔74〕18 U.S.C.§1201(a).法條內容如下:任何人故意在州際之間運輸被綁架的個體……索要贖金,……或者其他……,應當被處以下刑罰:(1)如果被綁架者沒有被安全解救且陪審團建議處以死刑的,處以死刑;(2)如果不處以死刑,則處以有期徒刑直至終身監禁。Jackson,390 U.S.at 570-71.這意味著被告人如果認罪可以避免死刑。〔75〕See Brady,397 U.S.at 743.考慮到他的同案犯已經同意作證指控他,庭審的話自己獲勝的希望極為渺茫,布雷迪認罪并被判處50年監禁。〔76〕See id.at 743-44.后來他改變主意,要求撤回認罪,理由是因為他是出于對死刑的恐懼而認罪的。〔77〕See id.at 744.

之前有關辯訴交易的判例顯示最高法院會不接受被告人為了獲得輕刑而認罪的做法,但是,辯訴交易在20個世紀的興起以及它在當時的獨特作用,使得辯訴交易的實踐不再被完全否定。〔78〕See supra notes 44-68 and accompanying text.最高法院沒有認定辯訴交易違憲,而是肯定了其在保證超負荷法院系統不至崩潰方面的必要性。〔79〕See Brady,397 U.S.at 752-58;see also Miranda v.Arizona,384 U.S.436(1966).(該案討論了對防止自證其罪的保障。)Gideon v.Wainwright,372 U.S.335(1963).(該案討論了獲得律師的權利。)Mapp v.Ohio,367 U.S.643(1961).(該案討論了證據排除規則。)Dervan,supra note 26,at 81.(“最高法院對于違反憲法修正案四的證據確立了‘排除規則’,同時確認被告人獲得律師幫助的權利,明確被告人在被訊問前應當被告知其權利。”)法院隨后分析了能夠接受的辯訴交易:〔80〕See Brady,397 U.S.at 750-51.政府部門當然不能以實際或威脅使用身體傷害或精神強制來達成交易。但是上述情況在本案中并不存在,也沒有證據顯示布雷迪是因為對死刑的恐懼或對從寬處罰的希望所攫攝而無法在律師幫助下理性判斷庭審與達成辯訴交易的利益高下。〔81〕Id.

法院繼續陳述道:辯訴交易如果是在被告人充分認識到其直接后果(包括法院、檢察官或者其律師給予的承諾的實際意義)基礎上達成的,就應當被認可,除非辯訴交易是通過威脅(或者承諾不再繼續不正當的侵擾)、錯誤表述(包括未實現或者無法實現的承諾)或者與檢察官工作無關的、本質上不當的承諾(如賄賂)達成的。〔82〕Id.at 755(quoting Shelton v.United States,246 F.2d 571,572 n.2(5th Cir.1957)(enbanc), rev'd per curiam,356 U.S.26(1958)).有趣的是最高法院在“布雷迪案”中所使用的語言與幾年前第五巡回法院有關“自愿性”分析所使用的語言是一樣的。See Shelton v.United States,242 F.2d 101,115, judgment set aside,246 F.2d 571(5th Cir.1957)(enbanc),rev'd per curiam,356 U.S.26(1958).謝爾頓案幾近觸發最高法院在1958年審查辯訴交易合憲性問題,但是因為政府承認是以不正當方法達成辯訴交易,此動議就在討論前被撤銷了。See Dervan,supra note 26,at 73.(“阿爾舒勒教授指出,有證據顯示政府之所以認錯就是怕最高法院直接作出任何形式的辯訴交易都違憲的決定。”)

布雷迪案后辯訴交易被許可并且逐步成為美國刑事司法體系的主流。〔83〕SeeBrady,397 U.S.at 750-55.只要交易是“自愿的”,不是通過“實際或威脅使用身體傷害或壓倒被告人個人意愿的精神強制”來達成的,就應當被允許。〔84〕Id.at 750.

在之后的四十年里,辯訴交易持續發展,如今,96%以上的聯邦刑事案件以辯訴交易完成指控,而不是由陪審員做出決定。〔85〕See U.S.SENTENCING COMM'N,2011 SOURCEBOOK OF FEDERAL SENTENCING STATISTICS,fig.C,available athttp://www.ussc.gov/Data_and_Statistics/Annual_ Reports_and_Sourcebooks/2011/FigureC.pdf.雖然辯訴交易在1970年就盛行,檢察官提供讓被告人接受交易的誘惑條件的能力呈指數級上升則是布雷迪案后量刑指南推行的結果。〔86〕See FISHER,PLEA BARGAINING'S TRIUMPH,supra note 37,at 210.(“量刑指南賦予檢察官的權力只有庭審中敗訴才能受到一些影響,僅僅通過對罪名的選擇就可以決定大多數案件的量刑。”)see also Mary Patrice Brown & Stevan E.Bunnell,Negotiating Justice:Prosecutorial Perspectives on Federal Plea Bargaining in the District of Columbia,43 AM.Crim.L.Rev.1063,1066-67(2006).(“如大部分聯邦和州法院中的辯訴交易一樣,華盛頓特區聯邦辯訴交易協議始于對起訴罪名的選擇,也就是選擇被告人愿意接受辯訴交易的罪名以及政府愿意用來做交易而不起訴的罪名。”)Geraldine Szott Moohr,Prosecutorial Power in an Adversarial System:Lessons from Current White Collar Cases and the Inquisitorial Model,8 BUFF.Crim.L.Rev.165,177(2004).(“檢察官的指控權具有雙重性:指控或者不指控……以及以何種罪名指控。”)Joy A.Boyd,Comment,Power,Policy,and Practice:The Department of Justice's Plea Bargaining Policy as Applied to the Federal Prosecutor's Power Under the United States Sentencing Guidelines,56 ALA.L.REV.591,592(2004).(“檢察官不僅可以決定是否就某一案件進行起訴,而且可以決定起訴的罪名。”)Jon J.Lambiras,Comment,White-Collar Crime:Why the Sentencing Disparity Despite Uniform Guidelines?,30 Pepp.L.Rev.459,512(2003).(“起訴決定是量刑的關鍵,卻完全屬于檢察官權限。在決定起訴罪名時,檢察官通常會從一個以上的制定法罪名中進行選擇。”)如一位評論人士所言:就每一個罪名規定固定而浮動區間狹小的量刑幅度,量刑指南使得檢察官能夠通過操控指控來事先預知可能的判決。〔87〕FISHER,PLEA BARGAINING'S TRIUMPH,supra note 37,at 17;see alsoMarc L.Miller,Domination & Dissatisfaction:Prosecutors as Sentencers,56 Stan.L.Rev.1211,1252(2004).(“聯邦量刑體系最核心的因素不是量刑委員會、量刑指南、強制性刑罰,而是系統給予檢察官在聯邦犯罪起訴和量刑方面的絕對權力。”)Boyd,supra note 86,at 591-92.(“一些批評者認為,雖然量刑指南聚焦于限制法官量刑時的自由裁量權,實際上卻只是將聯邦法官的自由裁量權轉交給了檢察官。”)通過選擇指控罪名并相應影響量刑區間,如今,檢察官擁有驚人的權力,可以創造大幅量刑差異(Sentencing ifferentials)。量刑差異是指被告人認罪面臨的刑罰與其選擇庭審被判刑罰之間的差距。〔88〕See Alschuler,supra note 43,at 652-53.阿爾舒勒教授指出,“如今絕大部分刑事被告人認罪,其原因是他們認為接受辯訴交易可以使自己受到比庭審有罪認定判刑更輕的刑罰。一些研究顯示,這種認知是正確的。”阿爾舒勒教授所引用的用以證實其觀點的研究包括:MARVINZALMAN ET AL.,SENTENCING IN MICHIGAN:REPORT OF THE MICHIGAN FELONY SENTENCING PROJECT 268(1979).(該項研究指出,選擇庭審會增加服監禁刑的可能性。)H.Joo Shin,Do Lesser Pleas Pay?:Accommodations in the Sentencing and Parole Processes,1 J.Crim.Just.27,31(1973).(被指控搶劫、傷害重罪的被告人選擇庭審的,其所獲刑期是接受辯訴交易被告人的兩倍。)Franklin E.Zimring et al.,Punishing Homicide in Philadelphia:Perspectives on the Death Penalty,43 U.Chi.L.Rev.227,236(1976).(該研究顯示,接受辯訴交易的殺人犯罪被告人無一被判終身監禁或者死刑,相較而言,同類型犯罪被告選擇庭審的,有29%被判終身監禁或者死刑。)Patrick R.Oster & Roger Simon,Jury Trial a Sure Way to Increase the Rap,Chi.Sun Times,Sept.17,1973,at 4(該研究顯示了殺人犯罪被告中接受辯訴交易的和選擇庭審的獲刑上的差異);see also Alschuler,supra note 43,at 653 n.2;Stephanos Bibas,ringing Moral Valuesinto a Flawed Plea-Bargaining System,88 Cornell L.Rev.1425,1425(2003).(“刑事司法體系用大幅度的量刑折扣促使被告人認罪,當然,這些折扣對被告人形成壓力從而選擇認罪。”)Dervan,supra note 26,at 64.(“19世紀至20世紀,檢察官在刑事司法體系中獲得越來越多的權力,辯訴交易也上升至壟斷地位,檢察官的權力使其能為被告人提供促使其認罪的具有實質意義的激勵因素。”)Lucian E.Dervan,The Surprising Lessons from Plea Bargaining in the Shadow of Terror,27 Ga.St.U.L.Rev.239,245(2011).(“檢察官能成功使用其日益增長的權力來向被告人提供具有吸引力的激勵因素,關鍵還在于檢察官提供的交易協定中的巨大量刑差異,即被告人接受辯訴交易的量刑與選擇庭審而敗訴后獲刑之間的差距。”)很多人認為:量刑差異越大,被告人放棄庭審權而接受交易的可能性就越大。〔89〕一項研究分析了加利福尼亞州搶劫罪和入室盜竊罪被告的情況,發現選擇庭審的被告人(與選擇辯訴交易的被告人相比)最終獲刑高出較多。David Brereton & Jonathan D.Casper,Does It Pay to Plead Guilty? Differential Sentencing and the Functioning of Criminal Courts,16 Law & Soc'y Rev.45,55-59(1981-1982);Daniel Givelber,Punishing Protestations of Innocence:Denying Responsibility and Its Consequences,37 AM.CRIM.L.REv.1363,1382(2000).(“選擇辯訴交易與選擇庭審后被定罪之間的量刑差異體現了這樣一種認識:堅持庭審的被告人似乎做了什么錯事。”)Shin,supra note 88,at 27(該項研究發現減少指控罪名直接導致可適用最高刑的降低,并間接導致實際服刑時間的減少。);Tung Yin,Comment,Not a Rotten Carrot:Using Charges Dismissed Pursuant to a Plea Agreement in Sentencing Under the Federal Guidelines,83 Calif.L.Rev.419,443(1995).(“有趣的是,辯訴交易使得被告人處于被迫接受與審慎考慮的觀念沖突中:巨大的量刑差異很有可能導致被告人被迫接受辯訴交易,但同時也增加了認罪后可獲得的利益。”)布里爾頓和卡帕斯的研究顯示:有關程序問題的討論十分簡單:當辯訴交易率高時,就會發現量刑差異。我們認為最近有關量刑差異的作用主要是一種想象的觀點缺乏認真審查依據,雖然這種觀點可以迫使我們更仔細觀察那些經常被認為是不證自明的事實。 Brereton & Casper,supra,at 89.

2.有關辯訴交易無辜困境的爭論

安然公司前首席財務官安德魯法斯托(Andrew Fastow)的妻子因德克薩斯能源巨頭公司倒閉被指控六項罪名。〔90〕See Indictment,United States v.Fastow,Cr.No.H-03-(S.D.Tex.Apr.30,2003),available at http://fll.findlaw.com/news.findlaw.com/hdocs/docs/enron/usleafstw43003ind. pdf;see also Michelle S.Jacobs,Loyalty's Reward-A Felony Conviction:Recent Prosecutions of High-Status Female Offenders,33 Fordham Urb.L.J.843(2006);Mary Flood,Lea Fastow in Plea-Bargain Talks,Hous.CHRON.,Nov.7,2003,at lA.如果按照最初的指控進入審判程序,依照聯邦量刑指南,可能被判處10年有期徒刑。〔91〕See Bruce Zucker,Settling Federal Criminal Cases in the Post-Enron Era:The Role of the Court and Probation Office in Plea Bargaining Federal White Collar Cases,6 Fla.Coastal L.Rev.1,3-5(2004).10年刑期的計算是依據2002年量刑指南中對于欺詐犯罪的量刑規定,以及本案中對法斯托的指控罪名而得出。根據指控所稱造成1700萬美金損失以及有五十多名受害者計算,其面對的刑期為97至121個月。See U.S.SENTENCING GUIDELINES MANUAL§2B1.1 & ch.5,pt.A(2002).執法部門提供的辯訴交易內容是,如果她與檢察機關合作,她只需在監獄呆5 個月。〔92〕See Zucker,supra note 91,at 3.在法斯托案的最終辯訴交易中,檢察官采取以聯邦輕罪起訴的策略以確保法官量刑不會超過辯訴交易中控方提供的可能量刑。See Mary Flood,Fastows to Plead Guilty Today,Hous.CHRON.,Jan.14,2004,at lA.考慮到孩子年紀尚小,丈夫肯定會獲長期刑罰,法斯托接受了該辯訴交易。〔93〕See Greg Farrell & Jayne O'Donnell,Plea Deals Appear Close for Fastows,USATODAY,Jan.8,2004,§B,at 1.(“利亞法斯托希望將其刑期控制在5個月以內的一個原因是她和丈夫有兩個年幼的孩子,他們想通過合理安排辯訴交易以避免兩人同時在監獄服刑。”)See also Flood,supra note 92,at Al.(“對于辯訴交易,法斯托夫婦希望確保他們的兩個孩子不要處于沒有父母照顧的狀態,孩子們已經在孤獨中度過一個多星期了。”)然而,法官否決了檢察官提出的包含5個月量刑內容的交易協議。See Farrell & O'Donnell,supra,§ B,at 1.(“美國地區法院法官大衛希特納告訴利亞法斯托,他拒絕接受其律師和檢察官達成的協議。”)作為回應,控方撤回最初的起訴而允許利亞法斯托以一個涉稅輕罪認罪。See New Plea Bargain for Lea Fastow in Enron Case,N.Y.TIMES,Apr.30,2004,at C13.法官隨后做出判處其一年監禁刑的決定。See Lea Fastow Enters Prison,CNNMONEY(July 12,2004,12:52 PM),http://money.cnn.com/2004/07/12/news/newsmakers/lea_fastow/index.htm.問題是,法斯托認罪是因為她的確實施了犯罪還是因為辯訴交易處于絕對的強勢地位使得清白或者存疑的被告人也被裹挾其中。〔94〕See Dervan,supra note 26,at 56.(“如今,辯訴交易強大的激勵作用足以使得一個無辜的被告人出于對寬大處理的希望和對遭到懲罰的恐懼而虛假認罪。”)See also Larry E.Ribstein,Agents Prosecuting Agents,7 J.L.Econ.& Pol'y 617,628(2011).(“檢察官通過其強大的操控力使得包括罪否存疑的被告人甚至是無辜被告人認罪,由此避免案件在法庭庭審中被審查。”)

在96%經辯訴交易定罪的案件中有多少被告人實際上是無辜的,這并不清楚。但是有一點非常確定,辯訴交易存在無辜被告人認罪的問題。〔95〕See Michael O.Finkelstein,A Statistical Analysis of Guilty Plea Practices in the Federal Courts,89arv.L.Rev.293,295(1975).(“被告人面對的認罪壓力導致聯邦法院中極高比例的案件是以‘認罪’來定罪,這些案件如果是經由對抗的庭審程序恐怕無法定罪。”)Robert E.Scott& William J.Stuntz,Plea Bargaining as Contract,101Yale L.J.1909,1950-51(1992).(該文討論了無辜被告人問題。)David L.Shapiro,Should a Guilty Plea Have Preclusive Effect?,70 Iowa L.Rev.27,27(1984);see also Covey,supra note 43,at 74 .(“辯訴交易存在無辜被告人問題。”)Oren Gazal-Ayal,Partial Ban on Plea Bargains,27 Cardozo L.Rev.2295,2295-96(2006).(該文建議禁止部分辯訴交易以減少無辜被告人認罪可能性。)Andrew D.Leipold,How the Pretrial Process Contributes to Wrongful Convictions,42Am.Crim.L.Rev.1123,1154(2005).如羅素柯維(Russell D.Covey)教授所言:“當交易條件足夠好時,拒絕不確定的結果是理性的,至于證據是否達到排除合理懷疑以及被告人是否實際上是清白的,都已經無人顧及。”〔96〕Russell D.Covey,Longitudinal Guilt:Repeat Offenders,Plea Bargaining,and the Variable Standard of Proof,63 Fla.L.Rev.431,450(2011).(“辯訴交易中不確定后果的風險是巨大的。”)See also Gregory M.Gilchrist,Plea Bargains,Convictions and Legitimacy,48 Am.Crim.L.Rev.143,148(2011).辯訴交易是對禁止強迫認罪原則的侵犯,這一點經常被提到但也經常被忽略。反對辯訴交易的理由是多方面的,但大都源于一個問題:辯訴交易降低了刑事司法體系避免懲罰無辜者的能力。Gilchrist,supra,at 148;see also Gazal-Ayal,supra note 95,at 2306.(“在所有這些案件中,一個無辜被告人可能為了避免庭審可能給予的更為嚴厲的判決而接受控方的條件,因此辯訴交易很有可能導致無辜被告人被認定有罪。”)Leipold,supra note 95,at 1154.(“我們知道有時無辜被告人會認罪,而且也知道其原因,……有時檢察官為被告人認罪開出了極其大方的條件以至于被告人覺得決不能選擇庭審。”)雖然幾乎所有學者都同意柯維有關部分無辜被告人會認罪的結論,但對于這個問題的嚴重程度究竟幾何卻頗有爭議。〔97〕值得一提的是,連圣女貞德和伽利略加利雷也是辯訴交易的受害者。See Alschuler,supra note 36,at 41.(“圣女貞德說,即使圣人有時也無法抵抗認罪協商的壓力。”)Kathy Swedlow,Pleading Guilty v.Being Guilty:A Case for Broader Access to Post-Conviction DNA Testing,41 Crim.L.Bull.575,575(2005).(該文講述了伽利略為了獲得較輕處罰而決定承認地球是宇宙中心理論。)

有些人認為辯訴交易中被告人清白問題非常嚴重并由此質疑整個刑事司法體系的合法性。〔98〕See Dervan,supra note 26,at 97.(“如今,辯訴交易中的無辜被告人問題突出,這顯示布雷迪安全閥已經失敗,辯訴交易的合憲性已頗受質疑。”)Gilchrist,supra note 96,at 147.(“未能與庭審可能出現的結果保持必要關聯性,辯訴交易損害了刑事司法的合法性。”)F.Andrew HessickIII & Reshma M.Saujani,Plea Bargaining and Convicting the Innocent:The Role of the Prosecutor,the Defense Counsel,and the Judge,16 Byu J.Pub.L.189,197(2002).(“雖然將無辜的人認定為有罪是我們司法體系中糟糕的不足之處,無辜的人認罪卻是不可原諒的。”)艾倫波德戈(Ellen S.Podgor)教授關于辯訴交易的學術成果中寫道:“我們法律體系中,審判具有極大風險,在刑事案件中,這種風險如此之高以至于無辜或者有罪已經不是大家真正考慮的問題。”〔99〕Ellen S.Podgor,White Collar Innocence:Irrelevant in the High Stakes Risk Game,85Chi.-Kent L.Rev.77,77-78(2010);see also Covey,supra note 43,at 80.(“只要檢察官愿意而且能夠提供交易價碼以節省資源,對被告人而言,無論有罪還是無辜,認罪都是最常見的選擇。其結果就是,不浪費資源的指控,也就是未達到超出合理懷疑標準的指控就足以認定有罪。”)然而,即使是那些相信辯訴交易導致大量無辜被告人認罪,對于究竟有多少無辜被告人因辯訴交易而認罪的仍然沒有確切的說法。〔100〕See Dervan,supra note 26,at 96-97.(該文討論了無辜被告人問題,但是也指出辯訴交易對該問題的影響程度尚沒有確切認知。)See also Scott W.Howe,The Value of Plea Bargaining,58Okla.L.Rev.599,631(2005).(“無辜被告人接受辯訴交易的數量尚不確切。”)這導致無法就這種潛在的不正義采取準確的應對措施。〔101〕See Ric Simmons,Private Plea Bargains,89 N.C.L.Rev.1125,1173(2011).(“如果辯訴交易實際上是庭審合理的替代方式,那么其發展應當被鼓勵,……反之,如果辯訴交易的達成依靠的事實是與庭審上出現的事實無關的,那么辯訴交易就應當被改革、限制甚至被廢除。”)

另一些人認為無辜被告人認罪問題被夸大了,勸說無辜被告人虛假認罪的情況是極少數。〔102〕See Shapiro,supra note 95,at 40.(“辯訴交易制度支持者否認無辜者被定罪的情況較為嚴重。”)Avishalom Tor et al.,Fairness and the Willingness to Accept Plea Bargain Offers,7 J.Empirical Legal Stud.97,114(2010).(“如果無辜被告人一般會拒絕有罪被告人接受的交易條件,那么無辜被告人問題可能被夸大了。”)Oren Gazal-Ayal & LimorRiza,Plea-Bargaining and Prosecution13(European Ass'n of Law & Econ.,Working Paper No.013-2009,2009).(“既然庭審程序設計就是為了揭示真相,那么無辜被告人就會準確預見到其庭審結果會比檢察官提出的條件要好。因此,無辜被告人一般會拒絕有罪被告人接受的交易條件。”)Josh Bowers,Punishing the Innocent,156 U.Pa.L.Rev.1117,1165(2008).當無辜被告人理智地選擇認罪,我們的司法體系也要保障其選擇權。應當認識到,對無辜被告人而言這種選擇至少也不算糟糕,有些交易具有合理性,難以拒絕,特別是當程序費用高昂而定罪的后果較輕微時。辯訴交易使無辜者被定罪不是一種惡,而是最小化惡的結構設計,相當于一種令人不愉快的、減緩癥狀的藥劑。Bowers,supra,at 1165.這種判斷部分是因為他們相信無辜被告人會拒絕檢察官開出的條件,會選擇庭審,因為他們相信自己的清白會保證自己免被定罪。〔103〕See Gazal-Ayal,supra note 95,at 2298.一位評論人士指出,支持辯訴交易的人相信“認罪協議并不是強加給被告人的,這只是一種選擇。清白的被告人會拒絕這個選擇,因為他們期待在庭審中被認定為無罪”。〔104〕See id.

持上述觀點的并非少數,最高法院在布雷迪案中也認為清白的被告人不會因自己沒有實施的犯罪行為而虛假認罪。〔105〕See Brady v.United States,397 U.S.742,757-58(1970).法院指出:如果如被告人律師所言,檢察官為激勵被告人認罪而提供的從寬處理增加了被告人做虛假有罪供述的可能性,那么我們對本案將持嚴重懷疑態度。但是我們的觀點恰恰相反,認罪是由有行為能力的被告人在自愿和正常認知的情況下做出的選擇,并且被告人也獲得了律師的幫助,沒有理由懷疑被告人認罪的準確性與可信度。〔106〕Id.at 758.

八年后,最高法院在波登柯切訴海因斯案(Bordenkircher v.Hayes)中再次表明了這種觀點。〔107〕Bordenkircher v.Hayes,434 U.S.357(1978).在該案中,法院指出,只要被告人可以自由選擇接受或者拒絕辯訴交易,無辜的被告人就不會“被動做出虛假的認罪供述”。〔108〕Id.at 363.(“事實上,認可辯訴交易基本的合法性就必然包含對以下觀點的否定:因為認罪是交易程序的結果,因此從憲法角度衡量,不屬于自愿做出。”)即使是那些聲稱辯訴交易無辜被告人問題被夸大的人也主要是根據對于清白被告人在此種情形下會如何反應的推測做出的判斷。〔109〕See supra notes 102-104 and infra notes 111-123 and accompanying text.

就無辜被告人問題進行爭論的雙方都具有搜集相關數據的需求,這些數據能顯示無辜被告人在多大程度上會屈服于辯訴交易權力而認罪,這種需求催生了大量研究。〔110〕見本文第三部分。一些法學學者對洗冤數據進行研究,確認那些無辜被告人經辯訴交易被定罪的案例。〔111〕See Baldwin & McConville,supra note 34,at 296-98.(該文討論了英格蘭辯訴交易無辜被告人問題。)Brandon L.Garrett,Judging Innocence,108 Colum.L.Rev.55,74(2008).(該文指出,在最早被洗冤的200起案件中,有9人認罪。) Samuel R.Gross et al.,Exonerations in the United States 1989 Through 2003,95J.Crim.L.& Criminology 523,524,536(2005).(該文研究被洗冤的認罪者。)D.Michael Risinger,Innocents Convicted:An Empirically Justified Factual Wrongful Conviction Rate,97 J.Crim.L.& Criminology 761,778-79(2007).(該文研究經DNA 洗冤的強奸殺人死刑犯。)George C.Thomas III,Two Windows into Innocence,7 Ohio St.J.Crim.L.575,577-78(2010).(“麥康威爾和鮑德溫的研究結論是,2%的認罪是存疑的。2006年約有200萬件重罪案件,以此計算,如果2%的無辜被告人被認定有罪,那么每年就有約4萬起錯判案件。”)塞繆爾格羅斯(Samuel Gross)教授在2005年進行的研究是其中涉及面最廣的。〔112〕See Gross et al.,supra note 111,at 523.格羅斯教授在一般性地研究全美洗冤案件的同時,特別關注辯訴交易中的無辜被告人問題。〔113〕See id.at 524,536.他的研究顯示,在340起洗冤案件中,有20起案件中的被告人認罪。〔114〕Id.(在這個數據中,15人是謀殺罪被告人,4人是強奸罪被告人,1人是非法持有槍支的慣犯服終身監禁刑。)格羅斯教授繼續分析道,2起重大洗冤案件涉及警察違法行為,還有一類案件沒有納入本次研究,此類案件中有相當數量的被告人認罪。)See id.(“在圖利亞案中,39名被告人中有31名就指控的毒品犯罪認罪,雖然他們并沒有實施犯罪。相類似的,在洛杉磯拉姆帕特丑聞事件中,100余名被洗冤的被告人中,絕大部分都認罪。”)雖然格羅斯教授在洗冤案件中發現的虛假認罪案件數量較少,但是僅以此數據來否認辯訴交易中的無辜被告人問題是不可靠的。〔115〕See Howe,supra note 100,at 631.(“特別是如果很多選擇庭審的無辜被告人被認定為無罪,格羅斯教授的數據并不支持以下結論:無辜被告人比有罪被告人更不愿承擔審判風險,或者檢察官經常用無法拒絕的優惠交易條件勸說無辜被告人認罪。”)然而,豪指出,應該謹慎些以上述態度來解讀格羅斯研究,因為認罪后被洗冤的難度相較于庭審被認定有罪后洗冤要高。仔細研究該項以及其他的洗冤問題研究,就會意識到,洗冤數據對于認識錯案雖然具有重要意義,但它并不能準確、清晰地解釋無辜被告人在多大程度上會認罪。〔116〕See Howe,supra note 100,at 631;Russell Covey,Mass Exoneration Data and the Causes of Wrongful Convictions 1(Aug.22,2011)(unpublished manuscript),available at ssrn.com/abstract-1 881767.

正如一些學者指出的,用洗冤數據研究辯訴交易問題存在以下三個問題:〔117〕See Howe,supra note 100,at 631;Covey,supranote 116,at 1.

第一,洗冤數據完全關注嚴重重罪案件,如謀殺、強奸,此類案件可以通過DNA證據證實,被告人往往刑期較長,因此洗冤程序的進行有足夠時間。〔118〕See Covey,supra note 116,at 1.(“由DNA檢測啟動的定罪后審查相關數據有很大局限性,主要原因是其僅能反映使用DNA檢測的案件的情況。”)這意味著,洗冤數據并不能用來審視絕大多數非謀殺、強奸的刑事案件(包括輕罪案件)。〔119〕聯邦調查局犯罪統計數據顯示,2010年全國有1246248起暴力犯罪,9082887起財產犯罪。See U.S.DEP'T OF JUSTICE,F.B.I.,CRIME IN THE UNITED STATES,at tbl.1(2010),available at http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2010/crime-in-the-u.s.2010/tables/1Otb 101.xls.其中,謀殺罪占暴力犯罪總數的1.2%,強奸罪占暴力犯罪總數的6.8%。全國刑事辯護律師協會于2011年發布了一份弗羅里達州輕罪情況的報告。See SMITH & MADDAN,supra note 67.報告顯示,弗羅里達州市每年有將近50萬的輕罪,其中70%以上以辯訴交易定罪。

第二,大多數認罪的個體獲得減輕的刑罰,因此這些無辜被告人缺乏動機以及足夠的時間尋求洗冤程序。〔120〕See Jon B.Gould & Richard A.Leo,One Hundred Years Later:Wrongful Convictions After a Century of Research,100J.Crim.L.& Criminology 825,834-35(2010).

第三,即使有些認罪的無辜被告人有愿望、時間進入洗冤程序,大部分情況下也會被拒絕,因為服刑人員已經認罪。〔121〕See JH Dingfelder Stone,Facing the Uncomfortable Truth:The Illogic of Post-Conviction DNA Testing for Individuals Who Pleaded Guilty,45 U.S.F.L.Rev.47,50-52(2010).(該文討論了認罪被告人在申請DNA檢測以啟動認罪后審查方面所受到的限制。)See also Howe,supra note 100,at 631.(“使用格羅斯教授研究成果時應當非常謹慎,辯訴交易中虛假認罪的比例應該超過該項研究所提供的數據,因為與被庭審的被告人不同,認罪被告人的洗冤之路更為艱難。”)

因此,認罪的無辜被告人并不能通過洗冤數據準確顯示出來。〔122〕格羅斯教授本人也聲明,其研究未能涵蓋許多認罪的無辜被告人。在關于圖利亞和拉姆帕特洗冤案件的研究結論中,他指出,此類案件之所以能夠被關注是源于其中涉及大規模的警察腐敗問題。他稱“如果這些被告人是因工作失誤或者其他非系統性不法行為而以相同罪名被錯誤地認定有罪,那么我們將永遠不知道真相”。 Gross et al.,supra note 111,at 537;see also Allison D.Redlich & Asil Ali Ozdogru,Alford Pleas in the Age of Innocence,27 Behav.Sci.& L.467,468(2009).(“弄清無辜入罪的實際情況在方法上雖然并非不可能,卻面臨巨大挑戰,因為沒有一種方法能準確地辨別誰無辜、誰有罪。洗冤是一個費時、成本高昂而又艱難的過程,往往是付出種種努力卻因為與罪或非罪無甚關聯的原因而無果。”)辯訴交易中無辜被告人問題在這些研究中很有可能被嚴重低估,必須尋找其他的研究成果來判定辯訴交易中無辜被告人作出虛假認罪以獲得較輕刑罰的真實情況。〔123〕See infra notes 124-140.其中一個研究領域是心理學對于辯訴交易以及被告人在刑事司法體系中決定過程的研究〔124〕目前,絕大部分心理學研究從律師以及其抉擇過程的角度進行研究。See Vanessa A.Edkins,Defense Attorney Plea Recommendations and Client Race:Does Zealous Representation Apply Equally to All?,35 Law & Hum.Behav.413,413(2011);see also Greg M.Kramer et al.,Plea Bargaining Recommendations by Criminal Defense Attorneys:Evidence Strength,Potential Sentence,and Defendant Preference,25 Behav.Sc.& L.573,573(2007);Hunter A.Mc Allister & Norman J.Bregman,Plea Bargaining by Prosecutors and Defense Attorneys:A Decision Theory Approach,71 J.Applied Psychol.686,686(1986).。然而,這些研究同樣存在問題,也因此沒有解答辯訴交易無辜被告人問題爭論中的關鍵問題。此類研究大都設計一個場景,參與實驗者被要求假想自己是有罪或者清白的,同時面臨一個假設的決定——是否接受或者拒絕認罪交易。〔125〕See Kenneth S.Bordens,The Effects of Likelihood of Conviction,Threatened Punishment,and Assumed Role on Mock Plea Bargaining Decisions,5 Basic & Applied Soc.Psychol.59,63-65(1984);W.Larry Gregory et al.,Social Psychology and Plea Bargaining:Applications,Methodology,and Theory,36 J.Personality & Soc.Psychol.,1522-28(1978);Tor et al.,supra note 102,at 103-09.因為使用這種假象、假設場景,這些研究無法揭示當被告人在刑事司法體系中被指控其沒有實施的犯罪時,其事實上是清白的這種認知所起的作用以及其選擇權重。〔126〕See supra note 125.然而,這些研究的確有助于我們了解無辜被告人困境問題。

由拉里格里高利(Larry Gregory)、約翰莫文(John Mowen)和達溫林德(Darwyn Linder)于1984年主持進行的研究是最早從心理學角度、用情境方法研究辯訴交易決定過程的項目之一。〔127〕See Gregory et al.,supra note 125.在這項研究中,學生被要求“假定自己是清白或者有罪的持槍搶劫犯罪的被告人”。〔128〕Id.at 1522.格里高利研究項目的參與學生有143 名,有趣的是,所有參與者均是男性。對此,其說明是:“大部分持槍搶劫犯罪由男性實施,所以只選擇男生參與研究。”在對研究方法的解釋中,研究報告進一步說明了此項研究的程序:首先讓學生聽律師關于證據情況的錄音帶,這些證據是庭審中呈現的、對其有利和不利的證據。然后學生打開實驗手冊,其內容包括:指控的罪名(4 個或者1 個罪名),被認定有罪后可能面臨的懲罰(10年至15年監禁或者1年至2年監禁)以及辯訴交易的具體內容。然后學生表明接受或拒絕交易,回應控制因素作用相關問題,說明他們對以下問題的認知:被認定有罪的可能性以及律師和法官對于他們無辜還是有罪的確信程度。隨后,學生將面對不利于他們的證據,然后被要求做出是認罪還是繼續庭審的決定。〔129〕Id.at 1524,tbl.1.該項研究還就不同學生在面對不同懲罰以及不同數量的指控所呈現的結果進行分析。研究發現,懲罰的嚴厲性以及指控犯罪的數量只對有罪假設控制組的學生起作用,對無辜假設控制組的學生沒有影響。有罪假設控制組的學生的表現正如預期,即在面對很多指控以及嚴厲懲罰時更傾向于接受辯訴交易(100%接受),在面對較少指控以及較低刑罰時相對較少接受辯訴交易(63%接受)。無辜被告人無論在哪個控制組其接受辯訴交易的比例都較低(11%-33%)。如事先預期的,研究揭示,假定自己有罪的學生遠比假定自己清白的學生更愿意認罪。〔130〕See id.at 1524-26.在實驗中,18%“清白”的學生認罪,83%“有罪”的學生認罪。〔131〕See id.雖然這個結論似乎支持刑事司法體系中很少有無辜被告人虛假認罪的觀點,當然前提是你認為18%是個不具有實質意義的數字,此種研究結論的可信度因使用假設的方法而大打折扣。〔132〕See supra notes 125-126 and accompanying text.正如幾十年的社會心理學研究所顯示的,人們所說的在假設情境中會做的事與他們在現實中會做的事是完全不同的。〔133〕See Richard E.Nisbett & Timothy D.Wilson,Telling More Than We Can Know:Verbal Reports on Mental Processes,84 Psychol.Rev.231,246(1977).

或許是認識到僅僅用情境假設來研究此類重要問題具有不可靠性,格里高利在其之后的實驗中試圖創造一個更現實的無辜被告人困境。〔134〕See Gregory et al.,supra note 125,at 1526-27.在這項研究中,學生參加一個極難的考試,有些學生事先被告知大部分答案是B(有罪控制組),有些則沒有被告知任何信息(清白控制組)。〔135〕Id.at 1526.考試之后,這些學生被指控“犯罪”—事先獲得答案,因此被要求進入道德委員會聽證程序。[136〕此時,(實驗組)又提供給學生辯訴交易選擇——立即承認作弊以換取相對輕的處罰。[137〕然而,第二項研究完全符合實驗程序的只有16名學生,數量太少而缺乏實質意義。[138〕

但是更為重要的是,格里高利在解答辯訴交易無辜被告人的爭議方面最終尋找到了正確路徑。無辜被告人虛假承認自己沒有實施犯罪的可能性有多大?[139〕

三、關于無辜被告人問題的實驗證據

2006年,美國公司財務丑聞事件頻發。〔140〕博通、博科通訊、邁克菲以及康維科技等公司因股票期權日期倒簽被政府調查。See Peter J.Henning,How the Broadcom Backdating Case Went Awry,N.Y.TIMES DEALBOOK(Dec.15,2009,1:37 PM),http://dealbook.nytimes.com/2009/12/14/how-the-broadcom-backdating-case-has-gone-awry/.聯邦檢察官發現很多公司為資深管理人員倒簽股票期權日期,在不需要按照證交會規定向公眾披露此項費用的情況下增加管理人員收入。〔141〕See Events in the Broadcom Backdating Case,L.A.TIMES(Dec.16,2009),http://articles.latimes.com/2009/dec/16/business/la-fi-broadcom-timelinel6-2009decl6 (“股票期權,是一種公司常用的激勵措施,允許員工未來以當前的價格購買股票。博通公司以及其他一些公司通過倒簽日期的方式讓員工以之前更低的價格買入股票,以此使員工在兌現時能獲得額外收入。”)。檢察官稱,其中一個公司是加州半導體生產商博通(Broadcom)。〔142〕See Mike Koehler,The Fagade of FCPA Enforcement,41 GEO.J.INT’L L.907,940-41(2010);Ribstein,supra note 94,at 630.2007年1月博通被指控倒簽股票期權日期涉及金額22億美元,政府指控公司創立者、前首席技術官亨利薩穆埃利(Henry Samueli)博士。〔143〕See Press Release,Dep't of Justice,Broadcom Co-Founder Pleads Guilty to Making False Statement to the SEC in Backdating Investigation(June 23,2008),available athttp://www.justice.gov/usao/cac/Pressroom/pr2008/086.html.薩穆埃利博士認罪,并且同意協助檢察官指控公司另一創始人亨利尼古拉斯(Henry T.Nicholas III)和首席財務官威廉呂勒(William J.Ruehle)。[144〕

薩穆埃利在庭審中作證后,地區法院法官科馬克卡尼(Cormac J.Carney)否決了其認罪,撤銷了對所有被告人的指控,稱檢察官的行為是一種“可恥”的威脅。[145〕法官在庭審中指出:“沒有證據顯示薩穆埃利實施了犯罪行為。然而,執法部門以威脅的手段以及其他不當行為羞辱、壓垮了他。”法官繼續陳述道:“政府對薩穆埃利施壓使其認罪并指控其他被告人,如薩穆埃利不愿意虛假認罪或者指控他人就攻擊其作為其他被告人的證人的可信度,這些行為是不正當的。”〔146〕Id.at 5197-99.(“毋庸置疑,政府對待薩穆埃利的做法是可恥的,是與美國準則與正義價值相違背的。”)See also Michael Hilzik,Judicial System Takes a Hit in Broadcom Case,L.A.TIMES,July 18,2010,at B3.(該文稱,控方“威脅要讓尼古拉斯13歲的兒子指控自己的父親涉毒”,以此對被告人尼古拉斯施加壓力。)卡尼法官列舉了控方以下若干不當行為:政府的錯誤行為首先是首席檢察官要求對薩穆埃利進行多達30次的疲勞審訊;二是不當地向媒體泄露薩穆埃利博士不配合調查的虛假信息;三是不正當地向博通公司施壓,讓公司終止于薩穆埃利的雇傭關系,將其開除出董事會;第四,誤導薩穆埃利,讓他相信首席檢察官因為不當行為將會被替代;第五,取得一份極具煽動性的大陪審團指控書,該指控書72次提到薩穆埃利,并指出他是未被指控的同案犯,雖然控方知道或者應該知道他并沒有做錯什么;第六,制作一份毫無良心可言的辯訴交易協議,勸說薩穆埃利博士就其沒有實施的犯罪認罪并且向美國財政部支付1200萬美金,金額之高簡直堪稱荒謬。Transcript of Proceedings,Ruehle,supra note 145,at 5198.法院罕見地公開認定檢察官用特定手段迫使無辜被告人接受辯訴交易,由此博通案再次證實了無辜被告人困境的存在。〔147〕See Koehler,supra note 142,at 941.(“面對辯訴交易,薩穆埃利做了‘相當數量的其他人曾經做的:就其未實施或者至少他們自己認為沒有實施的犯罪認罪,’因為他害怕行使憲法的審判權后失敗,那么‘將被困于長期監禁刑中。’”)Ribstein,supra note 94,at 630.(“在博通案中,某些極其糟糕的控方行為導致被告人明知自己沒有犯罪但是卻認罪……。”)Ashby Jones,Are Too Many Defendants Pressured into Pleading Guilty?,WALL ST.J.L.Blog(Dec.21,2009,8:50 AM),http://blogs.wsj.com/law/2009/12/21/aretoo-many-defendants-pressured-into-pleading-guilty/ . (“薩穆埃利所做的正是律師和學者所擔心的很多人已經做的:沒有犯罪而認罪或者自己認為沒有犯罪而認罪。”)

格里高利的研究試圖弄清如薩穆埃利博士這樣無辜被告人虛假認罪的可能性,但是其使用假設情境的方法導致無法對被指控者內心活動有真實認知。〔148〕See supra notes 127 and 133 and accompanying text.博通案之前不久,一項用格里高利第二項實驗設計方法研究警察訊問技巧的項目為辯訴交易無辜被告人問題提供了新的認知路徑。〔149〕See Melissa B.Russano et al.,Investigating True and False Confessions with a Novel Experimental Paradigm,16 Psychol.Sci.481(2005).

2005年梅麗莎魯薩諾(Melissa Russano)、克里斯丁邁斯納(Christian Meissner)、法迪亞那切特(Fadia Narche)和所羅卡辛(Saul Kassin)啟動了一項研究(以下簡稱魯薩諾研究),在該項研究中,學生被與他們一起工作的研究助理指控,因為事前學生被告知不能獲得研究助理的幫助。〔150〕See id.at 481.一些被指控“舞弊”的學生的確違反了該項要求,另一些則沒有違反。〔151〕See id.at 482.(“在這個實驗中,參與者被指控違反了實驗規則,此種行為后面稱之為‘作弊’。”)魯薩諾想要測試兩種不同的警察訊問方式對于有罪和無辜嫌疑人認罪的影響。〔152〕See id.At 481.(“本次實驗的第一個測試是研究警察訊問中經常使用的兩種方法的作用,這兩種方法是最小化以及提供明確的寬大處理條件。”)

第一種訊問使學生認罪的訊問技巧是“最小化”,〔153〕See id.at 482.即審訊人員將嫌疑人行為及預期后果的嚴重性最小化。〔154〕See id.研究者將訊問手冊建議的訊問方法歸納為兩種主要類型:最大化和最小化。最大化的主要方法是恐嚇技巧,旨在威脅嫌疑人:讓被告人面對有罪指控,拒絕接受被告人否認有罪或聲稱無辜,夸大當前情況的嚴重性。這種方法還包括提供編造的證據以支持有罪指控(比如,引導嫌疑人相信警察從謀殺武器上提取到了他們的指紋)。與此相反,最小化方法包括將犯罪嚴重程度以及認罪后的不良后果最小化,通過向嫌疑人表現出同情、理解以及提供保全面子的理由以獲得嫌疑人信任。

第二種訊問技巧是向學生提供一個“交易”。〔155〕See id.學生被告知,如果他們承認錯誤,事情將快速被解決,他們可以過幾天重新參加測試。〔156〕See id.at 483.學生如果不接受該交易,處理結果就不可預期,由授課教授決定。〔157〕See id.(“參與者還被告知,如果不簽署申明實驗人員將通知教授到實驗室,教授將決定以適當方式處理,以此暗示如果教授介入,后果會更嚴重。”)

為什么而讀書?應該說大部分人讀書是為了謀生的,是通過讀書獲得生存的本領和技能。但是,最高的讀書境界不是謀生,而是謀心,是通過讀書讓自己進入澄明的精神之域。

魯薩諾發現,當兩種訊問方法同時使用時,有43%的無辜學生承認犯錯,87%的有錯學生承認錯誤。〔158〕See id.at 484.當僅僅使用提供“交易”這一種方法時,僅有14%的學生虛假認罪。〔159〕See id.控制條件 有罪而認罪 虛假認罪不采取任何方法 46% 6%辯訴交易 72% 14%最小化 81% 18%最小化兼辯訴交易 87% 43%

2011年,參照魯薩諾的研究模式,我們設計了一種新的調查范式,以求更好地反映刑事司法體系的運行機制以及特別關注無辜被告人困境問題。〔160〕見本文第三部分第2 點。(此部分內容介紹了辯訴交易實驗結果)。該項實驗在東南部一個規模較小的私立技術大學進行,有82名學生參加。〔161〕See id.

研究成果具有重要意義,證實了格里高利和魯薩諾在其有關辯訴交易早期嘗試性研究中得出的初步結論。〔162〕See id.

1.研究方法——直面強制性交易

本項實驗中的參加者都是美國東南部一所小規模技術大學的學生,〔163〕See Vanessa A.Edkins & Lucian E.Dervan,Pleading Innocents:Laboratory Evidence of Plea Bargaining's Innocence Problem9(2012)(unpublished short researchreport)(on file with authors).該項研究有82名學生參與,其中6人因懷疑研究的真實目的、無法完成整個研究過程以及拒絕在答題環節幫助“同伙”人員而被排除。因此,76名學生完成了實驗,其中31人是女性,45人是男性;52.6%是白人,21.1%是非裔美國人,13.2%是西班牙人,5.3%是亞洲人,7.9%為其他裔;48人是美國公民,28人非美國公民。他們都簽署申明,證明他們知道是參加一個有關個人與團體問題解決行動的心理學測驗。當參加實驗的學生到達測試地點后,他(她)會遇到另一名假裝同樣參加測試的學生。第一名學生不知道的是,這第二名學生實際上是與實驗老師合作的“同伙”人員。〔164〕See id.兩名女學生作為“同伙”人員參加實驗,一位20歲,另一位21歲。此時,一名研究助理同時也是實驗工作人員將兩名學生帶入一間房間并解釋測試程序。〔165〕See id.本項實驗有兩名研究助理,一名是27歲的男性,另一名是24歲的女性。研究助理告訴學生他們將參加一個有關邏輯問題解答的實驗,兩名學生將在該房間里一起完成三個邏輯題目,〔166〕See Application by Vanessa A.Edkins & Lucian E.Dervan to the Florida Instituteof Technology Institutional Review Board,The Function of Sentence Disparity on Plea Negotiations 16(Nov.3,2009)(on file with authors).實驗手冊要求研究助理向參與實驗的學生做如下陳述:我們在研究個體與群體在解答邏輯問題時的行為方式。你們將一起解答三道邏輯題并獨立完成另外三道題目。謹記,必須獨立完成后三道題目。每套題的解答時間是15分鐘,即使時間不夠,也必須就每一道題目選擇答案。首先,你們將一起解答問題。我將離開這個房間,15分鐘后返回,如果提前完成,你們中一人可以到門外點頭示意。然后他們會收到另外三個需要獨立完成的邏輯題。當后三個題目的試卷給學生時,試卷上寫明研究助理如下要求:現在我將分發個人回答題目,請記住你必須獨自完成,請15分鐘內完成解答。

在研究參與者和實驗工作人員解答個人邏輯問題時,會有兩種情況出現。在一半的實驗中,“同伙”人員會向研究參與者尋求解答問題的幫助,這顯然是違反研究助理明確提出的要求的。首先,“同伙”人員問研究參加者“第二題的答案是什么?”如果后者不回答,“同伙”人員會接著說“我認為是D因為某某原因(基于特定題目而給出的原因)”。最后,如果需要的話,“同伙”人員會問“第三題的答案是E嗎?”〔167〕See id.at 20.實驗手冊指導“同伙”人員:如果參與實驗的學生拒絕提供幫助,則停止請求并(在實驗最后,在統計表上)做記錄,說明該參與人是在“有罪”控制組但拒絕作弊,同時詳細說明自己是如何引誘參與人作弊的。被“同伙”人員問答案的學生中,除了兩名以外,其他的均違反了獨立完成答題的要求。〔168〕See Edkins & Dervan,supra note 163,at 10.兩名拒絕提供幫助的學生被排除出實驗。這些向“同伙”人員提供幫助的學生屬于“有罪控制組”,因為他們違反研究助理的要求,有“作弊”行為。在另外一半的實驗中,“同伙”人員始終很安靜,不向實驗參與者提出幫助請求。〔169〕See Edkins & Dervan,supra note 166,at 20.實驗手冊指明:不要和實驗參加人員交談,如果他們尋求幫助,不予回應;確保他們無法看到你選擇的答案,他(她)必須相信你們兩人是以同樣的方式回答相同的問題,一旦他們看到了你的答題紙,他們就會知道情況并非如此。無論如何,必須保證,在本控制組沒有發生作弊行為。這些學生屬于“無辜控制組”,因為他們沒有違反研究助理指示,沒有“作弊”。

在第二組問題解答完畢后,并不知道作弊是否發生的研究助理收試卷并要求學生在房間里等一會兒,試卷將被評分。〔170〕See Edkins & Dervan,supra note 163,at 10-11.研究助理并不知道實驗參與人是否作弊,這樣,他們在與實驗參與人交流時(也就是進行辯訴交易討論時)就會自然真實,不會受到事先知道罪否情況的影響,正如刑事司法體系中檢察官和偵查人員也不知道嫌疑人是有罪還是無辜一樣。大約五分鐘后,研究助理返回房間并宣布“出現一些問題,我需要和你們每一個人談話”。研究助理看著簽到名單,念出實驗工作人員的名字,然后兩人一起離開房間。五分鐘后,研究助理返回房間,坐在學生旁邊,說道:你和另一名學生對第二題、第三題的回答都是錯誤的,而且是相同的答案,這種情況發生的概率極低,基本上是少于4%,基于這種原因,我們必須將該情況報告給負責教授,她可能會認為這是一種學術不端。〔171〕Id.at 11.

為了確保實驗參加人員不會提出其第二題、第三題的回答是正確的,第二組自答題的答案設計為無正確答案。研究助理告知學生,這種情況以前也發生過,他們有兩種選擇。〔173〕See id.研究助理還告訴參與的學生,這種情況以前也發生過,自己必須遵守實驗手冊,不然就會失去研究助理職位。第一個選擇是研究助理提供的“交易”,研究參與人員被要求承認有作弊行為,作為懲罰,他(她)將失去參與實驗所給予的回報。〔174〕See id.at 12.提供給實驗參與人員的回報是參加研究的學分,這是學生能夠順利完成《心理學概論》課程的條件之一。這一選擇提供給所有實驗參加人員,類似于刑事司法體系中提供給被告人的緩刑或折抵刑期刑罰。〔175〕See id.;see also Bowers,supra note 102,at 1136-37.審判程序耗時長,即使被認定有罪,被告人往往實際上已經服完某一或若干判決刑罰。由此認定有罪反而意味著自由,而且認定有罪的成本較低,另增一個輕罪定罪對于已經有犯罪記錄的人而言幾乎不會有什么進一步的負面影響,因為重新犯罪被告人已經經歷了幾乎所有因定罪而造成的負面影響。如果被告人能夠獲得以輕罪定罪或者折抵刑期刑罰的辯訴交易,那么被告人已經經歷的程序就是所有的懲罰。能夠使被告人即時獲得自由的辯訴交易不僅僅具有說服力,簡直是一種解救。無論審判被認定無罪的可能性有多大,選擇辯訴交易處境會更好。從辯訴交易獲利最多的被告人卻也常常事實上是無辜的。如果交易被拒絕,研究助理隨后向每一個實驗參加人員提供兩個選擇。

在大約一半的案例中(下文中稱為嚴懲控制組),研究助理告知學生,如果他們不接受交易,主持此項實驗的教授將會把該問題提交學術委員會處理。研究助理進一步解釋道,該委員會由10至12名教師和行政人員組成。這種設計是為了讓委員會類似于刑事審判中的陪審團。研究助理將委員會聽證描述為學生可以說明事件經過、提供證據并陳述觀點的地方。

同樣地,為更接近真實的刑事司法體系,研究助理還告訴學生,“大部分學生,大約80%至90%的學生會被委員會認定‘有罪’”。之所以選擇這個百分比,是因為在美國庭審認定有罪的比例也大致如此。〔176〕See Edkins & Dervan,supra note 163,at 12;see also Gregory et al.,supra note 125,at 1529.雖然無法估計被告人律師是否會將這個比例告訴其客戶,但是我們相信辯護律師在評估案件并給予客戶不同選擇的風險與回報時肯定會考慮該數據。因此,我們認為,在本項研究中將該信息告知實驗參與人員供他們進行評估時參考非常重要。

研究助理隨后告訴學生,如果被委員會認定“有罪”,他(她)將失去實驗學分,且其學院指導老師將被告知,而其本人必須參加一門每周三小時、持續一學期的倫理課程。該門課程以通過或不通過為評價方式,無需學費,但學生必須每周上課、完成一份書面作業并通過期末考試。

在另一半的案例中(下文稱為從寬處罰控制組),研究助理同樣向學生提供有關委員會處理程序,但是告訴他們,一旦被委員會認定“有罪”,他(她)將失去實驗學分,其指導老師將被通知,其本人需參加為時九個小時的倫理課程,該課程包括三次各三小時的討論課,無需學費,但學生必須參加并通過期末考試。一半的學生被安排于嚴懲控制組,一半的學生被安排在從寬處罰控制組,以此測試“量刑差異”對于無辜或有罪學生接受交易而不選擇委員會聽證的影響。

在參與研究的學生被告知其可以選擇“認罪”或者繼續委員會聽證程序后,研究助理向他們每個人發放書面告知,列舉上述選項并讓學生圈出其選擇。〔177〕See Edkins & Dervan,supra note 166,at 17-18.對于參與學生在考慮選擇階段提出的一般性問題,實驗組事前為研究助理提供了答案。比如,對于“我沒有作弊,”“其他人說了什么?”“這既然不是一門課程,我怎么會有麻煩?”之類的問題都事先準備了答案,其目的是確保研究助理和研究參與人的互動始終保持一致。See Edkins & Dervan,supra note 163,at 12.為防止參與研究的學生因此種情境壓力而出現明顯情緒問題,研究助理在發現某學生需要很長時間做決定、看起來明顯壓力過大或者試圖離開房間時,會決定停止實驗并向該學生解釋本項研究的性質。〔178〕See id.實驗操作人員在學生做出決定后會解答他們的疑惑并最終告訴他們實驗的性質,同時告知學生,在這個教室情境之外幫助其他學生是好的舉動,不會招致麻煩。研究助理要確保參與學生理解他們在離開教室前必需就研究性質保守秘密。

2.研究結果——無辜被告人困境問題被揭示

雖然學術紀律懲罰與傳統的刑事懲罰并不完全相同,學生因預期的懲罰而感受到的焦慮在形式上是相似的。本項研究旨在通過向學生提供兩種艱難而清晰可見其結果的選擇,并讓學生做出決定以便在最大程度上真實地再造無辜被告人困境。這是刑事司法體系中的被告人每天都要面對的困難抉擇。〔179〕See id.作者所進行的研究與之前的研究相比,在實驗方法上的一個顯著區別是,前者包含有一個明確的最高量刑差異,這更好地反應了現代量刑的真實情況,特別是在那些使用量刑指南的區域,也因此能夠更準確地了解刑事被告人在面對辯訴交易時的決定過程。See Russano et al.,supra note 149,at 483(該文討論了那些因缺乏明確量刑而致辯訴交易失敗的問題)。

此項辯訴交易研究顯示清白的學生有時也會“認罪”,就像無辜被告人一樣,這一點是在意料之中的,然而此種虛假認罪的比例卻超出預期,因此有必要重新審視現今辯訴交易的功能和方法。

(1)“有罪”和無辜學生的“認罪”比例

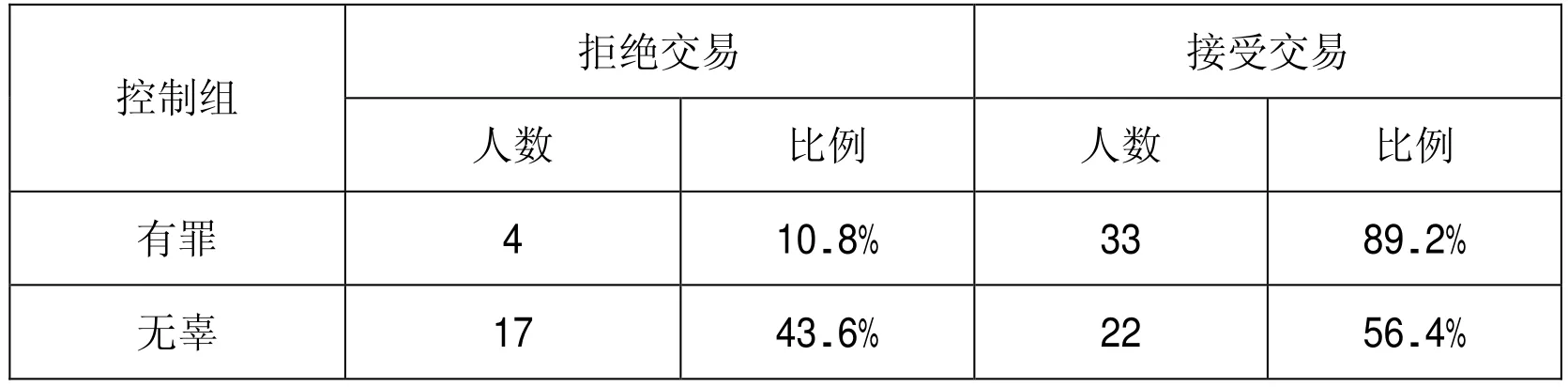

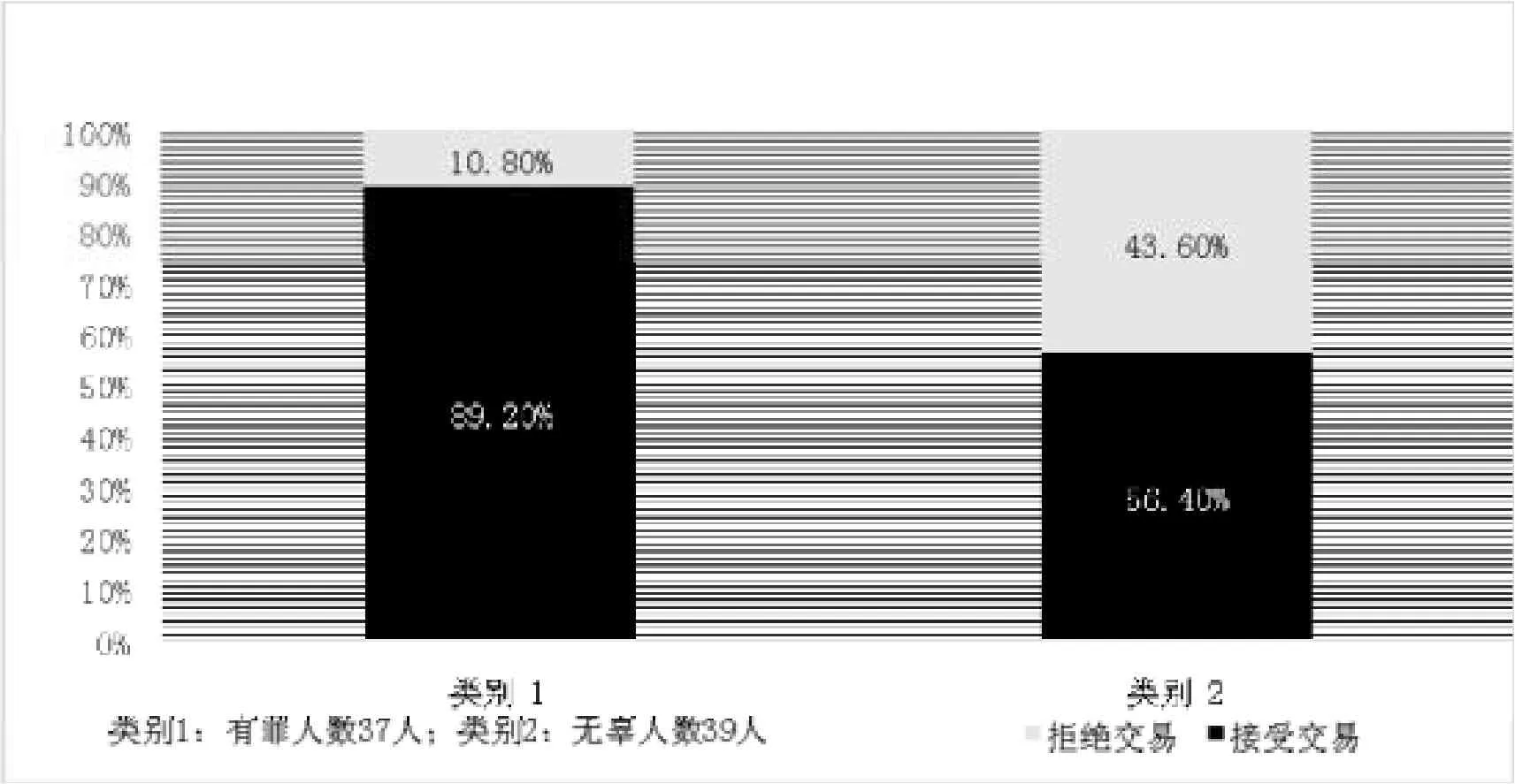

正如預期的那樣,有罪和無辜的學生都接受交易并承認實施了被指控的行為。〔180〕See Edkins & Dervan,supra note 163,at 12-14.我們首先測試參與人員在面對辯訴交易抉擇方面是否有人口學意義上的差別。參與者在決定時在以下方面沒有差異:性別X2(1,N=76)=0.24,p=0.63(使用連續性校正),民族X2(4,N=76)=0.5,p=0.97,國籍X2(1,N=76)=0.16,p=0.90(使用連續性校正),以及英語是否是參與者的第一語言 X2(1,N=76)=0.34,p=0.56(使用連續性校正)。我們同時還確保參與者的決定不受實驗人員影響X2(1,N=76)=0.83,p=0.36。報告結果也就不包含對上述群體的分類數據。總體而言,十個“有罪”的學生中有九個接受交易,十個無辜的學生中有六個接受交易。〔181〕See id.at 13.我們運用三階邏輯對數線性分析方法檢驗了變量罪(有罪或無辜)與罰(輕或嚴)對當事人決定接受辯訴交易的影響。最高階交互效應(罪×罰×認罪)不具統計顯著,其X2(1,N=76)=0.26,p=0.61。具有顯著性的是罪與認罪間的交互作用,其X2(1,N=76)=10.95,p<0.01。為了進一步了解這種作用機制,我們排除懲罰類型的影響,運用卡方檢驗單獨去探討罪與認罪間的關系。將2×2 列聯表進行連續性校正后,罪對認罪的影響具有了顯著性,X2(1,N= 76)=8.63,p<0.01。同時,其優勢比顯示有罪者接受辯訴交易的可能性是無辜者的6.38 倍。

表1 不同控制組(有罪與無辜控制組)中學生拒絕與接受交易的人數和比例

從上述數據中可以得出兩個結論。〔182〕See id.at 13-14.一是有罪的被告人比無辜被告人更愿意接受辯訴交易,這和其他學者的判斷一致。〔183〕See id.;see also Tor et al.,supra note 102,at 113.( 作者指出無辜被告人比有罪被告人更傾向于拒絕辯訴交易);Covey,supra note 116,at 34.本項研究顯示,在交易給予相同刑罰的情況下,有罪被告接受交易的可能性是無辜被告人的6.39 倍。〔184〕See Edkins & Dervan,supra note 163,at 13.

表2 不同控制組(有罪與無辜控制組)學生接受交易的比例

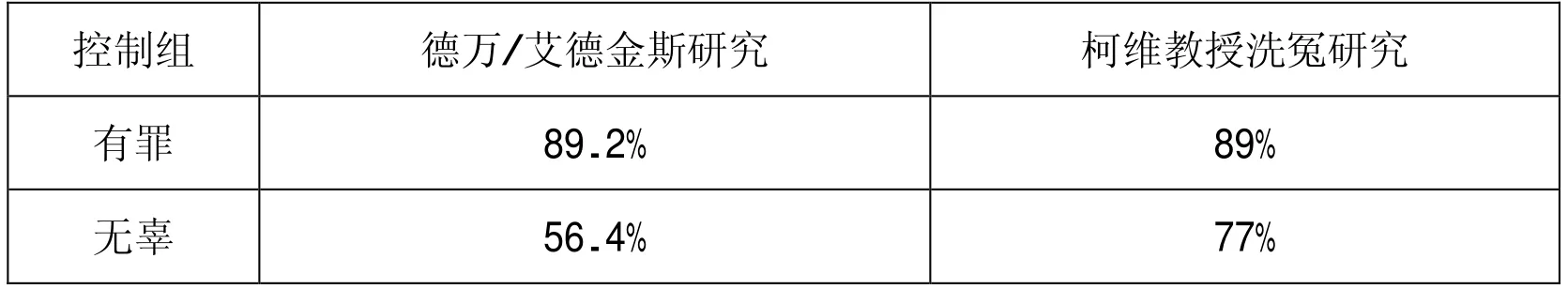

有趣的是,這些結果與其他依靠案件分析預估辯訴交易的州無辜被告人問題的學者的觀點一致。[185〕

柯維教授在其近期發表的《重大洗冤案件數據與錯案發生原因分析》一文中對兩起重大洗冤案件進行分析,根據被告人在這些案件中的選擇,他斷定無辜問題存在。[186〕雖然柯維教授指出,“案例研究僅提供了初步的比較分析基礎”,然而這些洗冤案件中被告人的行為與本項研究中參與學生的行為是一致的。[187〕

表3 本項研究控制組(有罪與無辜控制組)與柯維教授洗冤研究中 接受認罪交易的比例

如數據顯示的,柯維教授洗冤案件研究中有罪被告人認罪的比例與本項實驗中“有罪”學生認罪的比例相同。[188〕兩項研究中,十名有罪個體中均有九名認罪。[189〕在兩項研究中,超過一半的無辜者選擇接受交易而非審判。[190〕相似的結論不僅提高了本項研究的可信度,而且再次支持了之前一些學者的觀點:辯訴交易中的無辜被告人問題不僅僅是個案。[191〕

第二個更為重要的結論是,無論可能的聽證處罰是較輕的還是嚴厲的,超過一半的無辜學生愿意做出虛假認罪以換取減輕的處罰。[192〕之前一些研究指出,辯訴交易中的無辜被告人問題微不足道,因為被告人傾向于冒險,愿意在法庭為自己辯護。[193〕本項研究證實,當參與實驗的個體是處于一種真實的而非假設的交易情境中時,他(她)獲得了關于勝算可能性的數據,正如刑事辯訴交易中的被告人從律師或者政府獲得類似信息,那么個體實際上是不愿意冒險的。[194〕

在對每一位參加實驗的學生的具體情況進行梳理后,關于參與學生反冒險行為有以下兩方面需要注意的現象:一是參與學生傾向于避免委員會程序而選擇直接懲罰;[195〕二是參與學生傾向于選擇不會剝奪其未來自由權益的懲罰。[196〕為進一步了解個體的這種動機,需要進行更多研究。但是,這種傾向是目前值得關注的。

參加研究學生的行為直接反應了近些年引起巨大爭論的一個現象:[197〕學生顯然愿意選擇“緩刑”類能快速釋放的懲罰,而不是冒著未來被“羈押”的風險進入庭審,因為一旦被認定“有罪”,就會被“禁錮”于倫理課或者研討。[198〕實際上,參加實驗的學生只想回家。[199〕本項研究顯示,不僅具有實質區別的量刑差異可能會導致重罪被告人通過辯訴交易虛假認罪,輕罪被告人也會基于與其實際犯罪完全不相干的因素而認罪。[200〕

(2)量刑差異的影響

本項研究的另一個目的是:通過提供兩種不同的委員會認定“有罪”后的處罰方式來觀測“有罪”或者無辜學生接受辯訴交易的比例是否會隨著“審判”后處罰的嚴厲程度而提高。[201〕如前文所述,一半的學生被告知可能的嚴厲懲罰,另一半被告知相對輕的懲罰。[202〕

表4 控制組(有罪與無辜控制組)與量刑控制組(嚴懲或者從寬處罰控制組)接受交易的比例

正如表4所顯示的,嚴懲控制組的學生,無論是“有罪”還是清白的,相較于從寬處罰控制組的學生,其接受交易的比例都高出10%。[203〕當然,由于參加實驗的人數較少,從數據角度而言,這一結論的價值有限。但是研究的方向是正確的,未來需要進行更大規模的研究,同時研究中也需要設計更大的“量刑差異”,以進一步證明該現象。[204〕在今后的研究中,需要解答以下問題:量刑差異為多少時有罪和無辜者認罪比例會相同?量刑差異,如當緩刑對監禁刑時,是如何影響被告人抉擇的。

除了上述實驗參加者認罪比例,本次研究還搜集診斷性數據。[205〕研究中的診斷性數據是有關某個行動或者決定(如決定接受辯訴交易)是否對某些事實(如有罪)具有指標作用。換言之,如果接受交易絕大多數情況下是發生在有罪個體身上而非是無辜者身上,那么接受交易將就可以被認為是有罪的表現。[206〕

與優勢比類似,診斷性程度可能很高,但是一般而言處于個位數或者較低的兩位數。比如,魯薩諾進行的一個針對訊問技巧的研究也采用了類似的測試方法。[207〕當魯薩諾研究中的訊問人員不采用任何引誘認罪供述的技巧時,訊問程序的診斷性數據是7.67。[208〕當訊問人員使用兩種訊問技巧時,虛假認罪的供述猛增至近50%,而診斷性數據則降至2.02。[209〕診斷性數據的下降意味著,當魯薩諾使用不同的訊問技巧,訊問程序辨別出有罪嫌疑人的能力下降。[210〕極端的情況是,如果訊問者刑訊嫌疑人,診斷性數據將為1.0,這個數據表明程序在辨別無辜者有罪者的能力方面是一樣的。[211〕

在本項研究中,辯訴交易診斷性數據非常低,僅有1.54,[212〕比魯薩諾實驗中使用組合訊問技巧情況下的診斷性數據還要低,這個現象具有重要意義。[213〕

首先,需要注意的是,雖然實驗程序中沒有對參加者施以如刑事司法體系中那樣的監禁處罰或者剝奪重要權益的處罰之威脅,辯訴交易診斷性數據仍然非常低。[214〕

其次,該診斷性結果顯示,辯訴交易中的無辜被告人比在訊問階段的無辜被告人更容易受到強制威脅的影響。以往,警察訊問中的個體憲法權利保護問題備受關注,或許最高法院應當開始注重對個體在辯訴交易程序中的保護。[215〕

本項研究中診斷性數據的另一個重要意義是,嚴厲懲罰和從寬處罰兩種情況下的數據是非常相似的。[216〕這個結果出乎意料,一般預期如果加大庭審懲罰的嚴厲程度,程序的有效性就會減弱。[217〕懲罰變得嚴厲,而診斷性數據卻沒有下降,這說明需要進一步的研究來揭示量刑差異(對被告人認罪)的真正影響作用。

雖然還需進一步的研究,但我們認為有兩個原因可以解釋本項研究的診斷性數據問題。

第一,未來的研究可能會證實診斷性數據沒有明顯下降是因為其本身已經沒有浮動空間。[218〕從寬處罰控制組的數據也僅為1.62,這已經很低了。在這種情況下,增加懲罰的嚴厲性,診斷性數據也沒有明顯下降就不奇怪了,而且診斷性數據如果為1.0時,就意味著懲罰嚴厲性已無法預測出真實的有罪供述。[219〕

第二,未來的研究可能會揭示,本項研究中辯訴交易診斷性數據較低且并未隨著懲罰變得嚴厲而顯著下降,其原因是量刑差異的作用本來就不是預期的那樣。[220〕

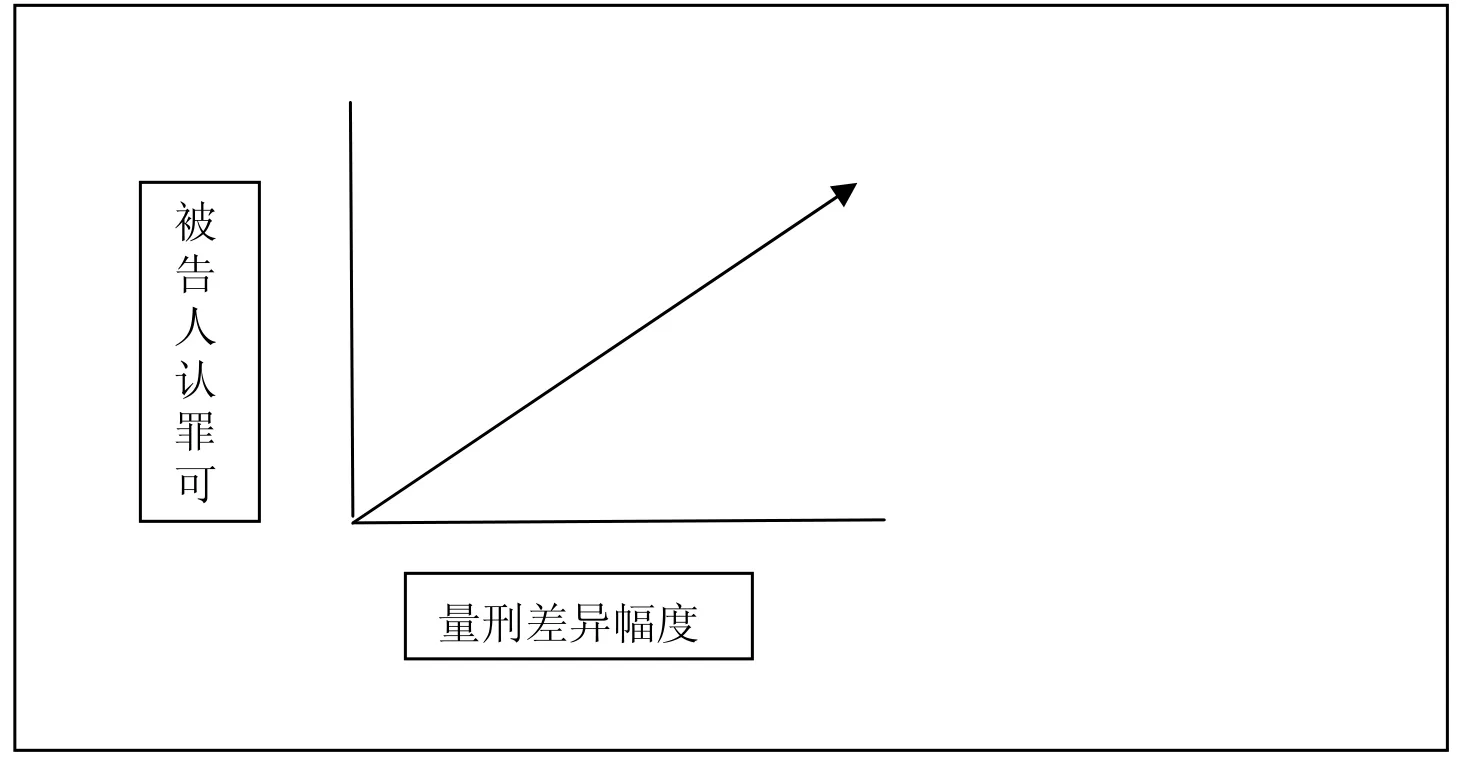

至今,很多人預期量刑差異是以一種線型的方式起作用(如表5所示),即,認為量刑差異幅度和被告人接受交易之間是一種直接的作用關系。[221〕

表5 預期的辯訴交易率與量刑差異之間的線型關系

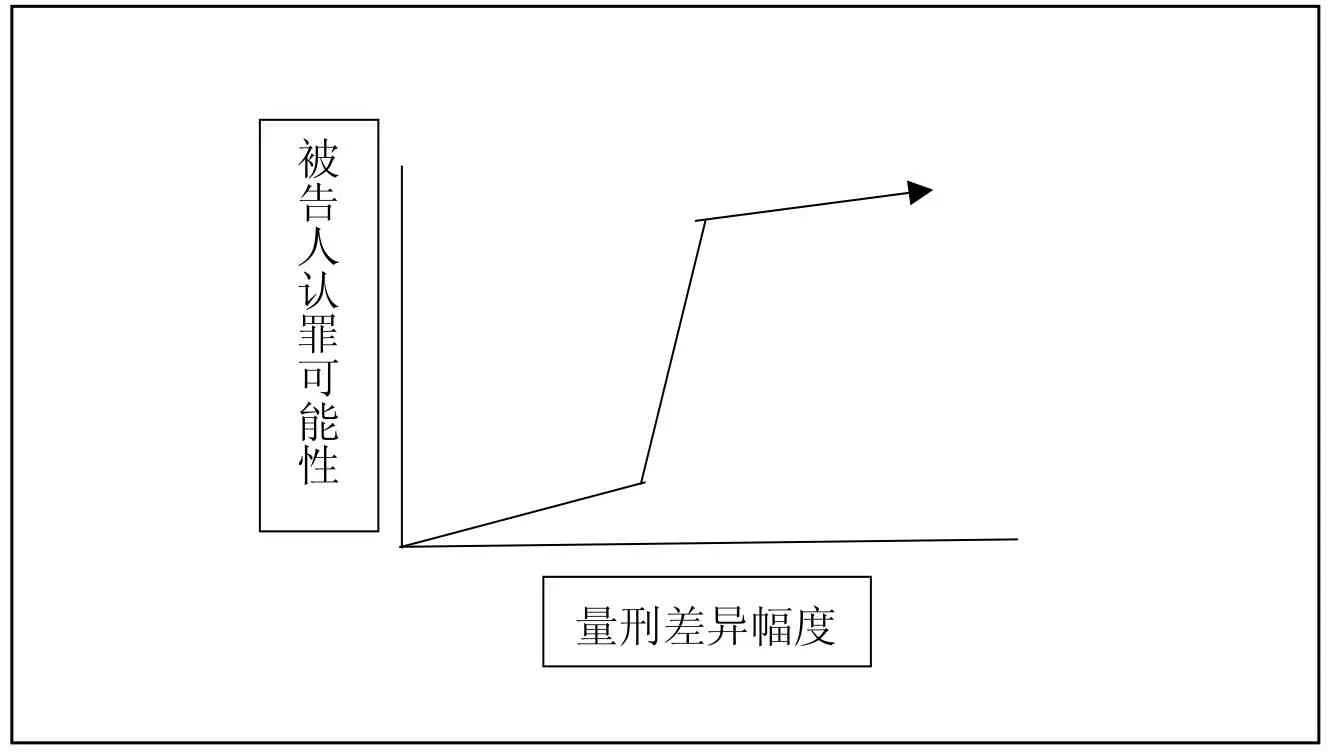

可能的情況是,辯訴交易呈階梯斷崖模式(如表6所示),也就是說較小的量刑差異對于促使被告人認罪沒有太大作用,但是量刑差異幅度一旦達到一個特定的值,其對促使被告人快速做出決定的影響力將是無法抗拒的,無論被告人是有罪還是無辜的。[222〕

這種斷崖式效應也會導致嚴懲組和從寬處罰組在診斷性數據上的相似,一旦達到特定大的幅度,后面再進一步增加差異幅度的作用就無法顯現。

表6 辯訴交易比例與可能存在的“斷崖”模式關系

如果今后的研究顯示這種斷崖模式影響存在,那么此類研究發現至少具有三方面的意義:

首先,很多研究認為較好地控制量刑差異是解決無辜被告人問題的正確路徑,但是在決定多大幅度的量刑差異可以被允許時,應當考慮到斷崖模式的影響作用。[223〕如果忽略了對此種可能模式的考慮,那么對于特定量刑差異幅度的認可就無法防止辯訴交易中強迫性的存在。

其次,如果上述斷崖模式存在而且很快能達到峰值,正如本項研究中的情況,必須考慮更徹底地限制量刑差異幅度。[224〕

最后,未來對于斷崖模式的研究將有助于發現提升辯訴交易效率的精準機制。比如,如果研究發現,有罪被告人在量刑幅度較小時就會認罪,那么將允許的量刑幅度限制在這個范圍內就可以讓大部分有罪被告人接受交易的同時,避免促使無辜被告人認罪。

雖然上述建議尚需進一步研究證實,但我們現在就要認識到,較小的量刑差異幅度可能比以前認為的更有效,并在此基礎上改變以往的操作方式。

四、無辜被告人困境的憲法問題

1970年,最高法院在布雷迪案中認可辯訴交易正義性,同年,最高法院受理了北卡羅萊納州訴阿爾福德案(North Carolina v.Alford)。[225〕在阿爾福德案中,被告人被指控一級謀殺。[226〕阿爾福德的律師詢問證人后認為證據顯示被告人有罪,因此建議阿爾福德接受檢察官提出的二級謀殺的辯訴交易。[227〕阿爾弗雷德同意,但是在辯訴交易審中堅持聲稱自己是無罪的,并說認罪是為了避免可能的死刑判決。[228〕盡管如此,法官仍然認可辯訴交易并判被告人30年監禁刑。[229〕最高法的觀點是,被告人即使堅持其無罪同樣可以進入辯訴交易。[230〕

但是,法院認為,必須要有“證實被告人有罪的有力證據提供給法庭”以此確保真正無辜者的權益受到保護而認罪是“自由和認知選擇”的結果。[231〕四十年后,三位被執行終身監禁或死刑的犯人,在監獄為自己未實施的犯罪服刑近20年后將以此種形式的交易正義而獲得自由。[232〕

1993年5月,三個8歲男孩殘缺的尸首在阿肯色州某處下水道中被發現。[233〕出于公眾對邪教團體作惡的恐懼,警察竭力搜索犯罪人。[234〕一名17歲的少年杰西米斯凱利(Jessie Misskelley)成為警方重點調查對象。在12小時的訊問后,米斯凱利最終承認與另兩名少年一起實施了殺人犯罪,他們是達米安艾克爾斯(Damien Echols)和杰森鮑德溫(Jason Baldwin),盡管他的供述“與案件事實不符,沒有其他證據支持,而且他本人對犯罪也幾乎不知情”。[235〕雖然米斯凱利后來翻供,他們三人在庭審中被認定有罪,之后被稱為“西孟菲斯三人組”。[236〕米斯凱利和鮑德溫被判終身監禁,艾克爾斯被判死刑。[237〕

被定罪后,他們三人堅稱自己是無罪的,而且案件也逐漸為公眾關注。[238〕雖然很多人多年來都認為孟菲斯三人是無辜的,公共輿論在2007年達到頂峰,因為DNA鑒定證實現場提取物證的DNA與三人不同。[239〕更重要的是,鑒定發現了DNA吻合者。[240〕從犯罪人用來捆綁一名受害人的繩子上提取了毛發,該毛發經DNA鑒定屬于特里霍布斯(Terry Hobbs),他是其中一名被害人的繼父。[241〕雖然霍布斯聲稱被害男孩失蹤當日他并沒有見到他們,幾名證人在DNA鑒定結論公布后作證說他們看見霍布斯在謀殺前不久與男孩子們在一起。[242〕

2011年,新發現的有關該案件的證據已經足以啟動決定是否重審的聽證程序。[243〕然而,對控方而言,重審因較弱的證據而被定罪的被告人,且新證據顯示三人可能是無罪的,這顯然是糟糕的事情。[244〕主檢察官稱:已經不再有充分的證據能在庭審中認定三人有罪。[245〕雖然,阿爾福德案已經充分顯示只有當證明有罪的證據極為充分且庭審必然會認定有罪的情況下,接受交易才是合理的,檢察官還是向三人提出了交易方案。[246〕他們可以繼續堅稱自己是無辜的,但必須就1993年的謀殺犯罪接受阿爾福德認罪交易。[247〕作為回報,他們將被立即釋放。[248〕雖然鮑德溫不愿意接受交易,但是他同意讓達米安免于死刑。[249〕鮑德溫稱:這不是正義,但是他們要殺死達米安。[250〕

2011年8月19日,孟菲斯三人走出阿肯色州法院,重獲自由。雖然他們因為認罪而將以犯罪人身份度過余生,并且承擔由此帶來的連帶負面效應。[251〕他們是否實施了所指控的犯罪,這可能永遠無法弄清,但是非常清楚的是,盡管法院認定其有罪的證據不充分,甚至證據顯示他們是無辜的,三人還是在辯訴交易機器強大的作用力下選擇認罪。[252〕

雖然最高法院在布雷迪案中認可了辯訴交易的必要性,亦認同交易正義也是美國刑事司法體系中的判案方式,法院同時也提出需要警惕無辜被告人問題。[253〕最高法院相信無辜被告人在強大的交易正義面前并非是脆弱的,如果有證據顯示這種相信是錯誤的,法院保留有重新審查該制度的權力。[254〕法院指出:當被告人知道自己被認定無罪的可能性極小,認罪以及減輕可能刑罰的好處就很顯然——他不用經歷漫長的程序,很快就可以進入執行階段,繁重的審判程序也就此省去。對于各州而言,這也有好處——認罪后懲罰越是及時,懲罰目的越容易實現;避免了庭審,緊張的司法和檢察資源可以集中用于那些有大量事實需要審查以證明被告人有罪或者有大量疑點需要控方承擔舉證責任的案件中。[255〕

就無辜被告人問題,法院繼續陳述道:這并不意味著辯訴交易認罪不存在無辜被告人的危險,也不是說目前采用的辯訴交易方法完全是合理的。這種認罪模式和法院的陪審團審理都不是萬無一失的。因此,必須十分警惕不利結果的發生,而且必須堅持這么做,而無論是通過認罪或庭審認定有罪。如果在律師建議下達成的辯訴交易實質性地增加了被告人虛假認罪的可能,法院將對該案件的嚴重存疑。[256〕

關于辯訴交易強大影響力的警告被稱為布雷迪安全閥,這意味著在勸說交易成為一種強制且超過一個臨界點使無辜被告人數量達到無法接受的程度時,最高法院有權重新評估交易正義的合憲性。[257〕

布雷迪案并不是最高法院涉及辯訴交易中無辜被告人問題即安全閥問題的唯一案件。[258〕在阿爾福德案中,法院指出,只有在那些認定被告人有罪的證據非常堅實充分、被告人所稱的無辜能被輕易推翻的案件,交易正義才能被認可。[259〕最高法院認為,只要有不確定因素存在,案件就應當進入庭審程序以確保“辯訴交易是出于被告人自由和理性的選擇”。[260〕法院的陳述也要求辯訴交易的使用要允許被告人行使其自由意志,這一點在1978年的波登柯切訴海因斯案中予以明確。[261〕在該案中,法院認為被告人必須是“自愿接受或拒絕檢察官提出的交易”。[262〕正如最高法院在布雷迪案和阿爾福德案中所說的,法院在波登柯切案中總結道:只要存在這種自由選擇且辯訴交易的壓力不是壓倒性的,無辜被告人不會“被錯誤認罪”。[263〕

但是本項研究顯示,最高法院對于個體在面對生死攸關抉擇時仍然能夠堅持其受審判權利之能力的確信是錯誤的。[264〕在本項研究中,有一半以上的參與學生放棄在法院澄清自己無辜的機會,而是選擇虛假認罪以獲取可知的好處。[265〕辯訴交易實際運行可能與最高法院于1970年假設的方式完全不同,可能使得比預期更多的無辜者認罪,這一切都說明布雷迪安全閥是失敗的。當前,最高法院應當正視辯訴交易制度是多么強大且富有彈性,是時候重新評估辯訴交易合憲性問題了。