立體綠化在國內城市中的應用研究

李智茂

(浙江農林大學 風景園林與建筑學院、旅游與健康學院,浙江 杭州 311300)

1 引言

隨著城市化進程的加快,城市人口迅速擴張。城市中傳統的平面綠地不斷地被巨大的鋼筋建筑所侵蝕。生態用地不足、熱島效應、環境污染等問題日益嚴重。在此背景下,提升城市綠量是當下最需要解決的問題,立體綠化的出現可以有效地解決城市中綠地面積不足的問題。

2 立體綠化的效益

2.1 美化城市

通過對植物造型可以有機的與建筑相結合,形成組合優勢,有效地軟化、隱藏建筑的硬質邊角,也增加了綠化的立體感和層次感。立體綠化還能用于隱藏城市中的不雅區域,如廁所、垃圾站等。

2.2 緩解城市用地緊張

立體綠化主要包括屋頂花園、陽臺綠化、墻面綠化和高架橋綠化。這些綠化形式占地面積小、收益大,一般僅占用構筑物周邊土地。

2.3 改善生態環境

植物具有吸收污染氣體、降塵的作用,可以有效地改善城市環境。同時植物通過蒸騰拉力作用吸收空氣中的熱量可以有效地緩解城市中的熱島效應。

2.4 降低建筑能耗

植物可以有效地緩解夏季高溫天氣狀況下對構筑物的輻射影響。通過葉面反射、蒸騰作用、吸收熱量達到降低太陽輻射的效果。通過實驗分析表明,立體綠化對建筑有明顯的降溫效果,屋頂草坪綠化可節約空調耗電量約31.4%,屋頂灌木綠化可節約34.4%,立體綠化可節約40.4%[1]。

3 國內外立體綠化發展歷程

立體綠化最早出現在原始的農業社會。已知考據主要包括世界七大奇跡之一的巴比倫“空中花園”,公元前17世紀希臘克利特島的迷宮迷陣。這一時期對于立體綠化的關注還只是處于生產和美觀性階段,經過數千年的演變和發展開始向技術和生態方面轉變。近幾十年來,國外對立體綠化在政策、技術以及生態效益方面的研究逐漸完善,尤其以德國、日本、新加坡發展最為完善,擁有完整的理論技術。并且將立體綠化作為重要的技術手段用于解決城市化進程中出現問題。

在歐洲,立體綠化發展最早的是德國,也是技術最成熟的國家。20世紀80年代是德國立體綠化的啟動期。在1980年墻體綠化作為城市計劃在德國柏林開始實施,同時建筑法律規范中都明確有關于立體綠化的相關要求,地方上推廣環保立法也是強有力的支撐。1991~1997年從國家到地方相繼頒布相關法律法規,以保障立體綠化的準確執行。1998年頒布的聯邦建設法案中明確提出將屋頂綠化作為生態補償的方法。將屋頂綠化強制納入城市發展規劃,規定屋頂綠化為土地利用規劃中的最基本要求。早期受到時代的影響,環境保護運動的興起,研究的內容主要是在生態平衡和環境保護方面的研究,研究對象集中在屋頂綠化上面。1991年以后發展迅猛在材料選擇、施工工藝、生態效益方面的研究逐漸增多。現如今研究已經拓展到節約能源、雨水管理、生物多樣性等多領域各學科交叉并行。2008年以來,德國成立了德國可持續性建筑委員會 (Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen, 簡稱DGNB)。DGNB發展出了一套以評價和優化建筑物及城區的環保性、節能性、經濟性和使用舒適性等為目標的評價系統——DGNB建筑可持續性評價系統[2]。通過評價分析體系,肯定了立體綠化在環境質量、經濟效益以及生態平衡方面的作用,進而鼓勵了立體綠化在建設中的實施。

日本在立體綠化方面起步較晚,但受限于人多地少的因素影響在立體綠化方面的發展較為重視,現已走入世界前列。1991年政府頒布了城市綠化法案,法案中規定建筑建設前需要提供與建筑相對應的屋頂綠化設計,否則不予批準。到1992年出臺的“都市建筑物綠化計劃指南”中又提出了更加明確、具體的規定。2004年12月, 日本國土交通省頒布并實施了景觀法、綠化區域設定、綠化率規劃、綠化設施指導意見以及綠化率計算法等, 屋頂綠化被正式認可, 有關屋頂綠化的稅收制度改革也已實施[3]。日本政府通過一系列政策條例和綠化率計算方法等來不斷提升立體綠化建設的重要性,并通過嚴厲懲罰和財政補助措施來進行監督。在嚴厲的獎懲措施下,日本城市的立體綠化面積發展迅速。

我國悠久的歷史文化中也記錄了許多有關立體綠化的例子。如:春秋戰國時期吳王夫差命人在太湖邊高900 m的姑蘇臺上種植了薛荔,后蜀皇帝在成都的城垣上大量種植芙蓉等。20世紀80年代立體綠化在我國真正意義上開始發展。全國各地發展不均,僅在上海、廣州等發達地區發展較快。綠化類型主要包括屋頂綠化、棚架綠化以及沿墻面種植攀援植物等。2010年世博會以后,立體綠化形式逐漸增多,建設體量逐漸加大。相比于發達國家,我國立體綠化存在著發展水平較低、立體綠化增長數量較慢的問題。

4 立體綠化在國內的應用案例

4.1 上海西岸傳媒港項目——“五維導控技術體系”

上海西岸傳媒港項目是我國經典的立體綠化項目之一,是徐匯濱江地區重要的先導項目。園區控規綠地率為10%,通過基于“第二地面”層等概念拓寬立體綠化工程措施、形成體系化的技術解決方案, 最終使綠地率超過30%[4](圖1)。

圖1 上海西岸傳媒港鳥瞰圖

上海市園林科學規劃研究院以系統性與針對性為核心,發揮各個研究所體系化的技術優勢,通過規劃設計、生態、植物、后期養護以及土壤五大專業門類為內容構建了“五維導控技術體系”。首先,全區業主較多,各業主需求目標有所差異。為保障綠化工程效果達到既定的開發目標,西岸傳媒港綠化工程分別從設計與技術同時入手編制了景觀設計導則和綠化工程技術導則。工程環節以工程技術準則為準,保障綠化的景觀效果。其次,在季相景觀塑造上也有考慮,觀花植物以粉色、紅色和紫色系為主來營造商業空間熱烈、喜慶的氛圍。色葉植物則主要以金色與紅色來形成季相景觀。園區以“百年綠化”為遠期目標制定長遠計劃,在設計時就從土壤、植物防風、間距、植物修剪以及種植池結構方面進行了技術導控,將目標計劃落到實處。根據相關標準,屋頂綠化需要土層大于等于1.5 m處才能滿足喬木的生長。為了滿足植物的長勢,避免未來不良的景觀效果。西岸傳媒港綠化工程制定了等寬式、拓寬式和貫通式3種切實可行的種植池形式設計。

園區內高樓林立,空間結構較為復雜。在設計之前先對場地的微氣候環境進行分析。通過分析全年光環境輻射信息得出各空間所適宜種植的植物以及植物種植形式,對設計的科學性有了較強的提升。園區緊鄰黃浦江,瞬時風力較大,出于安全影響的考慮分析了場地的風環境,對風力大的區域配套了穩固設施,增加了喬木的穩定性。

西岸傳媒港綠化工程首次創建了“五維導控技術體系”,從規劃設計、生態、植物、后期養護以及土壤五大專業門類入手,結合理論依據(場地微氣候環境分析)和長期管理,系統的解決了立體綠化全生命周期的技術問題。

4.2 上海市委黨校項目——經濟合理的立體綠化設計

2010年上海世博會成功舉辦,很多場館都運用有立體綠化特別是綠墻模式。相比于傳統的攀爬鋼絲網的模式,綠墻模式擁有建造方便、見效快、植物種類多、后期便于養護等優點。隨后綠墻模式在國內受到很高的關注,在國內廣泛應用于立體綠化中,但綠墻的建設中也存在許多問題。上海市委黨校項目在吸取上海世博會綠墻建設養護方面經驗的基礎上,在各方面做了一些有益的改進。

上海市委黨校項目在設計之初就將綠色建筑、節能減排作為目標,通過運用屋頂花園、模塊化綠墻和攀爬鋼絲網等立體綠化形式來達到可持續發展的效果。項目主要包括教學樓和學院樓,在建筑東立面運用總面積大約為430 m2的模塊化綠墻模式。根據總結上海世博會期間綠墻建設的經驗,做了一些設計上的改進。如:①以往綠墻的建設單單只考慮景觀效果,在營造景觀效果中大量運用多種植物種類進行搭配,并未考慮優勢植物對劣勢植物的影響。景觀效果遠遠偏離初期的設計預想。并且給今后的使用和養護留下諸多不便。②學習世博會主題館立體綠化在穩定性和安全因素方面的考慮,并進行了一些改良設計。運用主材的自重以及環境因素的影響穩定在鋼結構槽中。同時,橫向采用鋼板連接兩側卡槽,避免花盆滿載后長期中間滿載受力容易折斷的情況發生[5]。相比于掛鉤式大大提高了穩定性。同時,將卡槽設計的寬度大于花盆的長度30 mm,以避免工程誤差和熱漲冷縮對于卡槽的影響,也便于安裝。③在種植介質土壤中摻入50%的椰絲可以有效地改善土壤的透氣性和保水性,椰絲具有成本低廉、質量較輕、可以有效減小自重方便施工的特點。

上海市委黨校綠化工程建成數年以來運行效果良好,其建設過程中考慮的問題與探索在華東其他地區項目中得到一定的推廣,發揮了較好的示范作用。

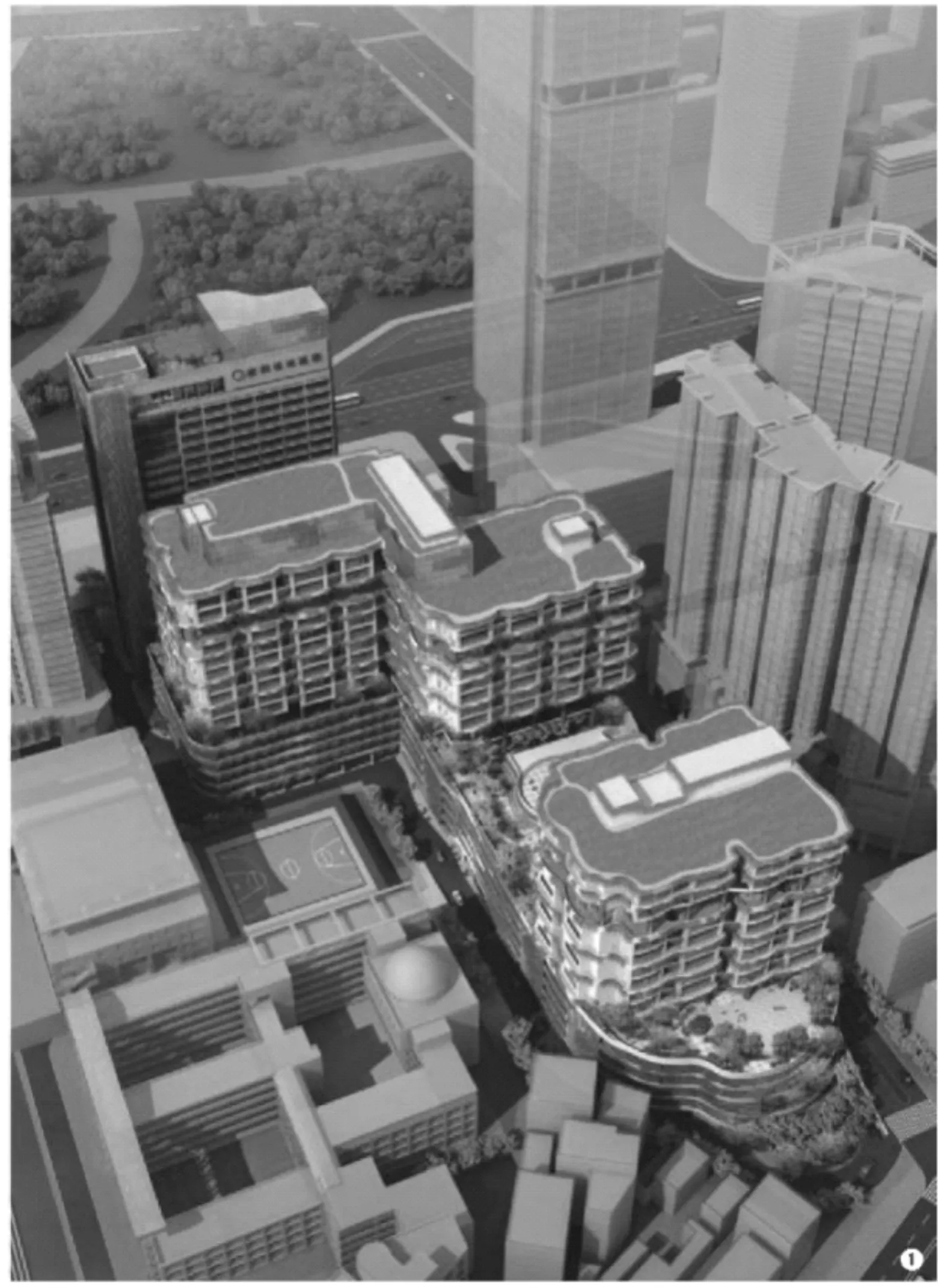

4.3 中山大學附屬第八醫院改擴建工程——“花園醫院”概念的詮釋

中山大學附屬第八醫院項目采用的立體綠化形式,主要以屋頂花園和陽臺綠化為主。首先,設計師借鑒新加坡邱德拔醫院的綠色概念,使綠色從建筑中生長出來,詮釋了“花園醫院”的概念。其次,在建筑設計時就將綠化考慮其中,使立體綠化由以往的被動式填入,變為主動式的設計,更好地使立體綠化與建筑相融合。設計師巧妙地運用不規則蝶形輪廓,增大了建筑外立面面積和陽臺空間擴大了立體綠化面積。并且大膽引入“一床一窗”的設計理念,使每個病床都有一扇可以獨立控制的外窗,結合窗外的立體綠化給患者帶來置身于花園中的感受。另外,建筑外立面的景觀墻布滿了使用滴灌過濾系統的氣生植物,形成室外衛生間的私密屏風。室外,淺水溪流植物為生態池塘提供了主要的水循環過濾系統[6](圖2)。

圖2 中山大學附屬第八醫院鳥瞰圖

中山大學附屬第八醫院改造工程從以人為本的角度出發,在設計中引入“花園醫院”的概念,運用“一床一窗”的設計理念,營造生機勃勃的氛圍,更好地照顧到患者的心里。這種設計理念是未來醫院立體綠化設計中重要的發展方向。

5 結語

5.1 完善的法規體系與援助性政策

立體綠化的有效實施離不開完善的法律體系與援助性政策互補作為保障。從國外發展過程中可以看出,國外的法規政策具有強制性、自上而下以及目標明確等特點。在初期通過強硬的政策可以在短時間內迅速增長大面積的立體綠化。但企業和個人在一定時間內加大了投入又短時間內看不到綠化效益,進而拒絕立體綠化的建設。政府又通過出臺援助性政策,包括綠化材料援助、直接或間接財政補貼以及開展競賽、體驗等方式鼓勵公眾參與立體綠化建設,加深對立體綠化功能的認識。

5.2 合理協調建筑設計與立體綠化

“新加坡的人行天橋在建造之初就與橋身結合同時配建了綠化種植系統以及灌溉養護的管線”[7]。日本和德國也有相同的法律法規:建筑建設前需要提供與建筑相對應的屋頂綠化設計。在發達國家,立體綠化設計與建筑設計是同步進行的,雙方從項目之初就開始保持良好的溝通,使立體綠化的建設與建筑本身相融合,避免立體綠化成為建筑的“附屬品”。

5.3 追求生態、經濟、可持續性綜合效益

追求生態、經濟、可持續性綜合效益是立體綠化未來的發展趨勢。立體綠化行業要向產業化發展,集生產、建設、營銷一體化的產業服務,達到提高效率、保障質量的目的。同時注重提升立體綠化的綜合效益,從前期的材料選擇到后期的養護管理都要始終貫徹可持續發展的理念,如注重清潔可循環材料的使用,避免高污染建材的設計。在植物方面盡量選用當地原生植物,減少后期的養護成本。同時也可以結合“屋頂菜園”等理念,在滿足生態景觀效益的同時獲得一定程度的經濟效益。