額爾古納北部上護林地區二疊紀侵入巖巖石學特征淺析

韓志濱

(核工業二四〇研究所,遼寧 沈陽 110032)

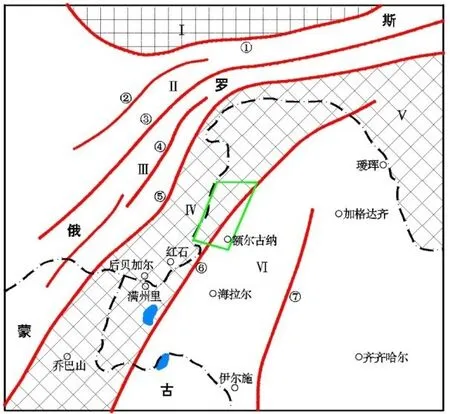

上護林地區位于額爾古納市北部,該地區處于額爾古納興凱期地槽褶皺帶與大興安嶺華力西期地槽褶皺帶的接觸部位北段,北東向德爾布干深大斷裂是上述兩個地質單元的接觸界線,斷裂北西側為額爾古納興凱期地槽褶皺帶,斷裂南東側為大興安嶺華力西期地槽褶皺帶(圖1)。德爾布干深大斷裂是大洋板塊與大陸板塊的碰撞縫合線[2]。它控制了區內各地質時代的地層、構造、巖漿的演化。本文將根據“自興屯、上護林1:5萬區調”項目采取的薄片及硅酸鹽樣品的分析測試結果對該區域的二疊紀侵入巖巖石學特征及巖漿演化特征做簡要分析。

圖1 額爾古納及瀕額爾古納地區大地構造位置圖

1 地質背景及巖石學特征

二疊紀侵入巖分布于測區中部,主要產于恩和大嶺巖體,呈不規則巖基狀產出,沿NE向展布,出露范圍廣,約有90km2,主要出露巖石類型為中粗粒正長花崗巖。巖體中原生構造不發育,次生構造和片理化帶較發育。巖體內部脈巖及其發育,石英斑巖脈、花崗斑巖脈(斑狀花崗巖脈)、閃長玢巖脈等成群出現。次生構造、片理化帶及脈巖的展布方向總體為NE向。巖體分相不明顯,可見混染和破碎現象[2],混染常見于脈巖兩側附近,圍巖蝕變較普遍,絹云母化、綠泥石化、硅化等蝕變較強。

中粗粒正長花崗巖(ξγP)主要分布于恩和大嶺北側,呈北東向展布,巖基狀產出。風化面褐色,新鮮面帶淡紅色調的灰色。粗粒花崗結構。礦物成分由長石、石英及少量的黑云母組成。條紋長石半自形晶,板狀4.70mm×3.13mm,表面高嶺土化,具有條紋構造[1],含量占50%。斜長石自形—半自形,有的被條紋長石包裹著,板柱狀0.94mm×0.62mm,具有阿氏雙晶[1],含量占5%。石英他形晶,含有氣液包裹體,含量占40%。黑云母見到很少。副礦物有磁鐵礦和螢石,含量占5%。

2 巖石化學特征

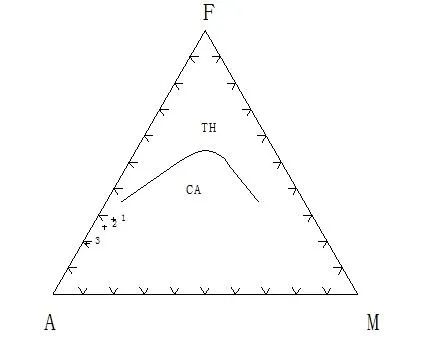

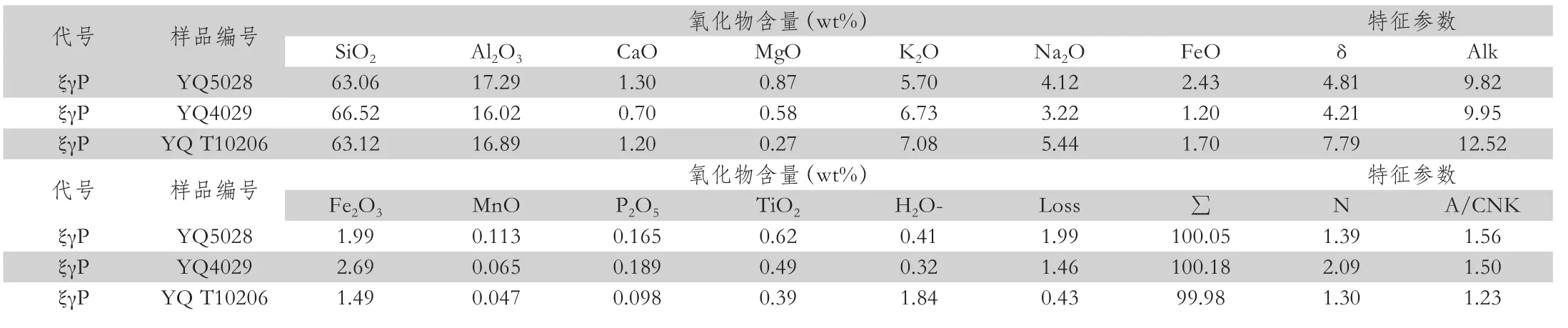

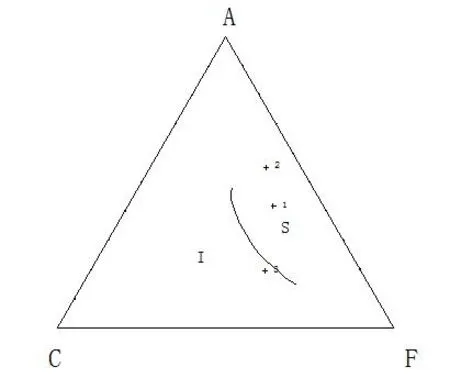

項目組采集恩和大嶺巖體新鮮二疊紀中粗粒正長花崗巖三件,進行硅酸鹽全分析測試。結果顯示SiO2為62.12%~66.52%屬于中性巖,Al2O3為16.02%~17.29%,CaO為0.70%~1.30%,全堿含量K2O+Na2O為9.82~12.52,利特曼指數(δ)4.21~4.81為堿性系列,堿質比(N)ω(K2O)/ω(Na2O)為1.30~ 2.09>1,鋁指數(A/CNK)ω(Al2O3)/ω(K2O+Na2O+CaO)為1.23~ 1.56>1.1屬于鋁過飽和類型S型花崗巖(表1,圖2,圖3)。

圖2 中粗粒正長花崗巖AFM圖解

表1 中粗粒正長花崗巖化學成分及參數表

圖3 中粗粒正長花崗巖ACF成因圖解

3 成因、成巖環境探討

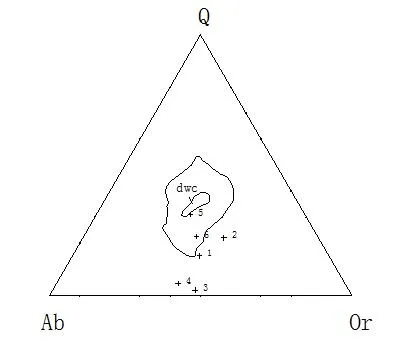

從Q-Ab-Or圖解(圖4)中可以看出數據從低溫槽區邊緣向外逐漸過度,說明了巖漿由深熔向交代的變化趨勢;在Na-K-Ca圖解(圖5)中數據點集中,基本都落入巖漿花崗巖區,但又大多分布于邊界附近,進一步說明了侵位交代的共同作用。

圖4 Q-Ab-Or圖解

dwc-低溫槽(中心圈)。樣點落入低溫槽者,被視為深熔巖漿成因的花崗巖,分散在低溫槽外圍的樣點,則為交代成因的花崗巖。

圖5 Na-K-Ca圖解

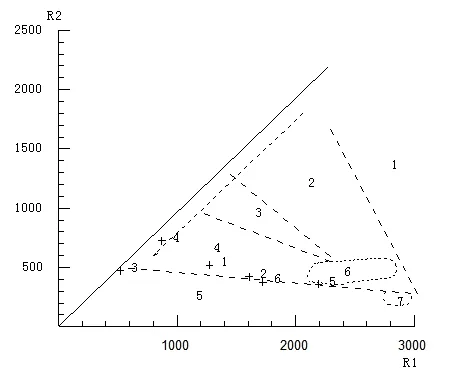

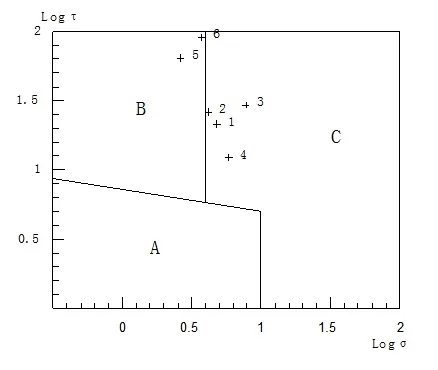

從R1-R2構造環境判別圖解(圖6)可以看出數據都分布于造山晚期與非造山區邊界的造山晚期一側;在logτ-logσ圖解(圖7)中數據也呈現出從造山區向派生區過渡的現象。

圖6 R1-R2構造環境判別圖

圖7 logτ-logσ圖解

綜上所述,二疊世侵入巖巖漿演化總體上呈現過渡趨勢,構造環境為由造山晚期向非造山過渡的且相對松弛的伸展構造動力學環境[3],巖漿作用方式呈現出由深熔侵位向交代混染過渡的趨勢。

4 結論

根據二疊紀侵入巖巖石學、巖石化學特征分析,進行必要的圖解分析得出:上護林地區二疊紀侵入體主要出露巖性為中粗粒正長花崗巖,巖石顆粒較粗,巖體內部脈體發育,在構造帶附近有糜棱巖化現象[4],屬于中性-酸性巖類,堿性系列,鋁過飽和類型,成因類型屬于S型花崗巖。在巖漿演化上總體呈現過渡趨勢,構造環境為由造山晚期向非造山過渡的相對松弛的伸展構造動力學環境,巖漿作用方式呈現出由深熔侵位向交代混染過渡的趨勢。