遺留煤柱下回采巷道布置及分區支護補強研究

商永立

(晉城煤業集團寺河煤礦二號井,山西 晉城 048000)

1 工程概況

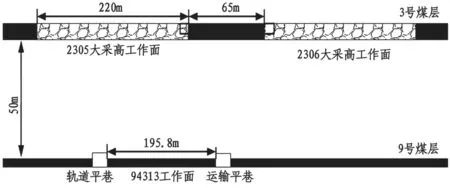

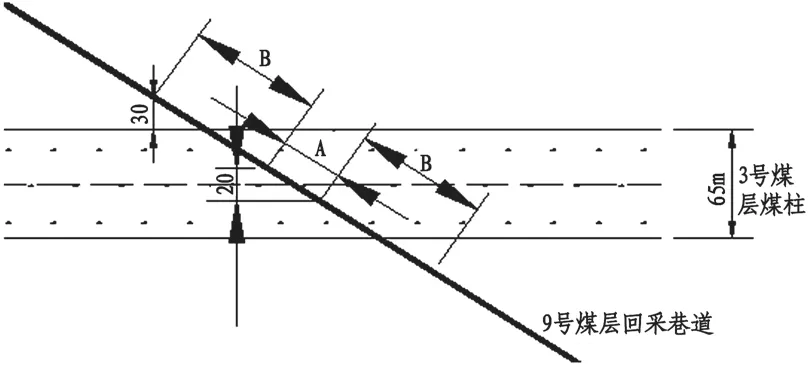

寺河煤礦與寺河二號井煤礦均為晉煤集團下屬礦井,對同一煤田進行回采的工作面互相獨立。寺河煤礦開采完3 號煤的2305 與2306 工作面后,下部寺河二號井94313 工作面還未開始回采。兩煤層垂直間距約50 m,且3 號煤回采后,在兩個大采高工作面中間留有遺留煤柱,如圖1 所示。

圖1 上下工作面相對位置圖

上覆3 號煤層2305 以及2306 大采高工作面中間保護煤柱65 m,寺河二號井94313 工作面布置在3 號煤下部。開采的9 號煤層厚約1.2 m,傾角約3°,埋深約445 m,工作面長195.8 m。由于94313 工作面與上方工作面在空間布置上有重合,導致94313工作面運輸巷道距離切眼640~1790 m 范圍內巷道完全在煤柱下部。該部分煤壁較為破碎,巷道變形量較大,極難維修。因此需要調整運輸巷道的位置,對運輸平巷進行支護補強,保證工作面安全回采。

2 回采巷道失穩破壞原因分析

2.1 遺留煤柱應力變化特征

2305 工作面與2306 工作面回采完成后,采場周圍的煤巖體應力平衡狀態發生了改變,采空區垮落的頂板巖層所產生的作用力轉移到了煤柱、底板巖層和垮落的矸石上面。煤柱受到上覆巖層的自重應力和采空區懸露巖層轉移到煤柱上的荷載的綜合影響,呈現出獨特的應力分布規律,而影響煤柱應力分布特征的主要因素是煤柱寬度以及圍巖的作用。

2.2 下部煤層應力傳遞影響變化特征

3 號煤層的兩個工作面回采結束后,保護煤柱需要承受采空區覆巖自重以及采空區局部垮落頂板傳遞的共同荷載。在兩者共同影響下,煤柱內部產生極大的應力集中。煤柱內部應力傳導至9 號煤層,在下部煤層開挖后,煤層的應力分布狀態與工作面上覆巖層完整時回采的應力呈現較大不同。具體表現為,94313 工作面回采巷道開挖后巷道周圍的集中應力與上方采空區煤柱傳遞下來的應力發生疊加,導致巷道周圍應力急劇增大,尤其是巷道幫部的支承壓力大于原有采動的應力,呈現出不均勻分布特征。在疊加應力影響下,回采巷道極易變形、破壞,兩幫變形量不均等。

3 回采巷道合理位置及支護設計

3.1 回采巷道布置優化設計

根據實際工程條件和工程經驗,采空區下部巷道應布置在上部采空區煤柱造成應力疊加效應導致下部煤層應力升高范圍之外。

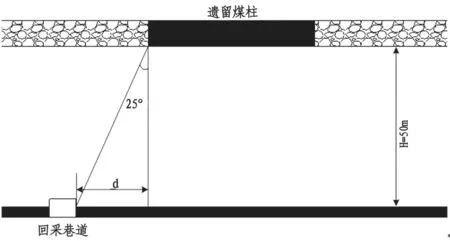

采空區遺留的煤柱受到采空區頂板自重以及垮落頂板大結構的影響,自身承載較大的應力,并且向下傳遞演化[1-3]。9 號煤層所在層位的應力分布特征以及應力擴張導致的應力分布邊界特征如圖2 所示。

圖2 下煤層應力集中邊界圖

當下部煤層開挖,煤柱傳導下來的應力會影響下部巷道開挖原有的應力分布。煤柱傳導應力會呈現一定的擴張趨勢,將原巖應力等值線與鉛垂線的夾角視為支承壓力擴張角θ[4-5],依據現場測試結果,取θ 為25°。

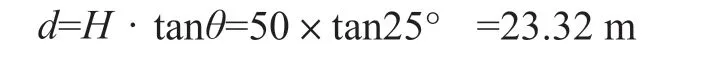

根據已知資料,9#煤與3#煤的垂直層間距H=50 m,故而根據幾何特征可知:

由計算可知,采空區煤柱傳遞的應力的影響范圍擴張到煤柱邊緣23.32 m,該范圍內為應力升高區,超出該邊界為應力正常區域。因此,在布置巷道時,應該布置在距離煤柱邊緣23.32 m 之外。

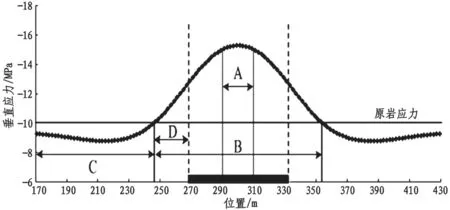

圖3 9 號煤層位垂直應力分布特征

如圖3 所示,兩條垂直虛線表示上覆煤柱的邊緣。煤柱作為3 號煤層位主要的承載體,受到極高的應力集中,應力向下傳遞,致使9 號層位煤層的應力分布改變。

A 區是下方工作面的應力集中部分,峰值影響范圍約20 m,峰值應力達到15 MPa;區域B 部分,寬度約115 m,范圍內的應力均大于原巖應力;圖中C 區,距煤柱25 m 處的應力減小至10 MPa,達到原巖應力;D 區域表示遺留煤柱的影響范圍,約25 m。

綜合以上分析結果,考慮到回采巷道的安全性,確定距煤柱邊緣25 m 處為應力升高區和應力正常區的邊界位置。94315 工作面的回采巷道應該布置在應力升高區之外,即布置在采空區下方、上覆遺留煤柱25 m 范圍之外。

3.2 巷道支護優化設計

由于回采巷道不可避免需要穿過煤柱的應力集中影響范圍,根據上述分析的垂直應力分布特征,采用分區支護方式,對不同區域進行不同的支護補強,尤其對交叉區域,如圖4 所示,分為中心的A區和邊緣的B 區。根據該分區分別對非交叉區域、交叉區域不同的A、B 區域進行相應的支護優化設計,分為以下三種不同的方式。

圖4 下部煤層回采巷道加強支護區域示意圖

(1)對于布置在采空區下方的區域,巷道布置距離煤柱邊緣大于30 m,該巷道未受到嚴重煤柱應力集中影響,采用常規支護方案即可滿足巷道支護強度要求。

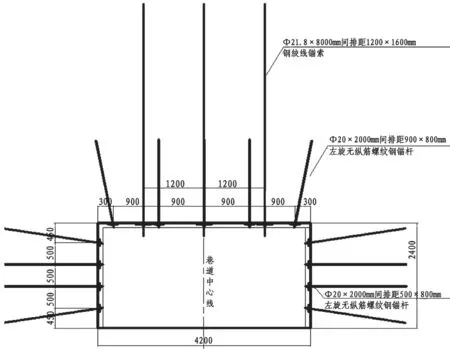

(2)布置在遺留煤柱中央20 m 范圍下方的A區域巷道,由于巷道受到極高的應力作用,巷道極易發生失穩破壞。優化支護方案如下:

① 頂板:布置5 根Ф20 mm、長2000 mm 錨桿,間距900 mm,排距800 mm;3 根Ф21.8 mm、長8000 mm 的錨索,間距1200 mm、排距800 mm;錨索與錨桿相互交錯布置,并鋪設金屬網。

② 巷幫:兩幫錨桿采用與頂板相同的型號,間距500 mm,排距800 mm,兩幫均布置4 根,鋪設金屬網。巷道支護補強布置如圖5 所示。

圖5 A 區域巷道優化支護斷面圖

(3)B 區域巷道優化支護方案:頂板錨桿、錨索規格及間排距設計與A 區域相同,兩幫錨桿減少數量,增大間排距,即各布置3 根錨桿,間排距增大設計為600 mm×1000 mm。

4 巷道分區支護補強效果分析

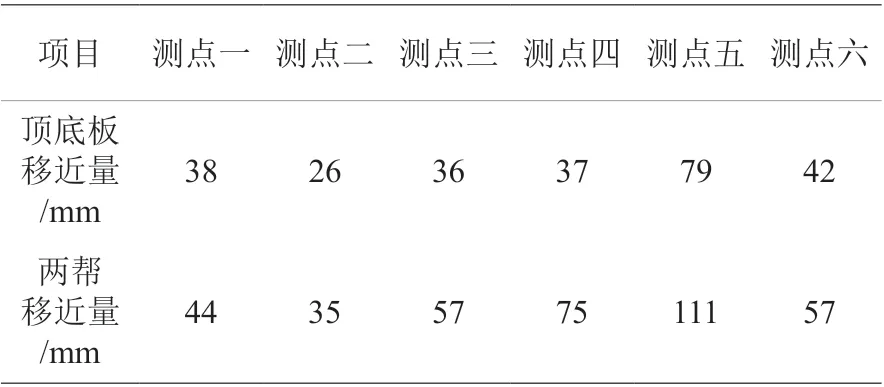

為了分析煤柱下方回采巷道變形特征,同時對94313 回采巷道支護方案進行效果分析,對回采巷道進行巷道變形監測,布置6 個測點。巷道變形量如表1 所示。

表1 巷道表面移近量

由測點的巷幫及頂板移近量可以看出,巷道整體變形量不大,補強支護后,巷道變形得到了有效的控制。不同測點的巷道頂底板移近量和兩幫移近量存在較大的差異,巷道越接近于煤柱下方的部位變形量越大,且巷道兩幫移近量均大于頂底板移近量。頂板下沉量最大79 mm,且沒有出現破碎、冒頂等現象,兩幫移近量也較小,但越接近煤柱區域部分兩幫移近量越大,最大111 mm,但均在巷道允許變形范圍內。補強支護后巷道表面在工作面回采60 d 內發生較大變形,工作面逐漸遠離煤柱時,回采巷道完全處于采空區,沒有疊加應力的影響之后巷道變形趨于穩定,基本維持不變。

通過設計94313 工作面回采巷道的位置,并對遺留煤柱下的巷道進行分區補強支護,降低了巷道大面積冒頂的安全風險,工作面得以順利推進,避免了遺留煤柱下煤炭資源的浪費,巷道的翻修率也大大降低,提高了經濟效益的同時也為類似的工程實踐提供借鑒。

5 結論

(1)通過分析采空區下方回采巷道失穩破壞的原因,對煤柱應力傳遞后9 號煤層位的應力分布進行分區域分析。確定遺留煤柱對下方煤層的應力影響范圍,回采巷道布置在采空區下方,上覆遺留煤柱25 m 范圍之外。

(2)對94315 回采巷道進行分區段支護方案設計,對于垂直應力較高的A 區域重點補強。最后對巷道變形量進行觀測,結果表明位置優化后巷道變形量較小,有較高的穩定性。