紅外熱像法檢測建筑外飾面層空鼓方法研究

侯東序,徐 馳,張 勇,慕明晏

(沈陽市建設工程質量檢測中心有限公司,遼寧 沈陽 110016)

0 引言

建筑外墻飾面層空鼓較為常見。空鼓的存在,不僅會造成外墻滲漏,且脫粘飾面層從高空掉落,威脅人們的生命和財產安全,必須引起重視。工程中在對飾面層空鼓進行排查時,通常采用破損及錘擊等方法。但傳統的方法不僅會對飾面層造成破傷,檢測人員也存在高空作業風險。

近些年來,隨著紅外熱像及數字圖像技術的發展,飾面層空鼓區域紅外檢測技術日趨成熟[1-3]。大量研究表明,利用紅外熱像在一定條件下可以對飾面層空鼓進行無損檢測[4-9]。如朱紅光等[10]認為,紅外檢測飾面層空鼓效果與檢測季節及墻面朝向相關,基于太陽輻射強度理論入手,研究了不同情況下的最佳觀測時間。有學者研究發現,空鼓缺陷區域面積越大、厚度越厚,紅外檢測效果越明顯[11],但已無粘結應力的零厚度空鼓,紅外熱像法無法進行檢測。學者們普遍認為空鼓所在深度位置越淺檢測效果越好,但也有人認為,空鼓的檢測效果與空鼓深度關系不大。張榮成[12]認為紅外檢測空鼓最大深度為表面以下 75 mm,而徐教宇[13]認為僅為表面以下 70 mm。對于檢測的適宜溫度,規程建議最佳測溫度應<40 ℃,而文獻[7]的研究認為規程建議≥10 ℃。采用紅外熱像儀觀測外墻抹灰層空鼓的豎向角度,學者們普遍認為仰角在 45°以內,不至產生過度失真觀測效果[14]。空鼓區的紅外圖像依溫度最高點呈對稱分布。隨著環境溫度變化,飾面層空鼓會呈現“熱斑”和“冷斑”的變化。

另一研究重點集中于飾面層空鼓面積的量化。朱雷等采用圖像投影方法,確定紅外圖像上每個像素點的實際大小,基于最大類間方差法找到每溫度異常點優選溫度閥值,并集成計算空鼓面積,劉強等[15]的研究也基于類似方法。馮力強等[16]通過實驗分析,確定空鼓邊界處的溫差,以此定義空鼓并通過參照尺寸對比方法確定缺陷面積。

雖然已有眾多學者對紅外檢測飾面層空鼓進行了研究,但目前為止,對于適當的空鼓檢測條件及空鼓面積量化方法仍需進一步探討。本文通過水泥砂漿面層模擬空鼓及真實空鼓兩組紅外試驗,發現了外墻飾面層真實空鼓與模擬空鼓區域溫度分布差異,分析了空鼓區溫度同環境溫度變化規律,給出了沈陽地區各朝向墻體紅外檢測的最佳時段。并通過參照物像素對比法,量化了外墻飾面層空鼓面積。

1 紅外熱像法檢測原理

依照斯蒂芬-波爾茨曼定律,單位時間和單位面積物體的紅外輻射能量 W,見式(1):

式中:σ 為斯蒂芬-玻爾茲曼常數(5.67×10-8);ε 為物體表面發射率;T 為物體熱力學溫度。

飾面層與墻面間存在空鼓時,空鼓區很薄的空氣層有很好的隔熱性能。由于飾面層空鼓與結構層之間的熱傳遞很少,空鼓外墻面在日照或外氣溫發生變化時,比正常墻面的溫度變化大,即可通過紅外技術進行空鼓檢測。

2 試驗研究

2.1 真實空鼓紅外熱像研究

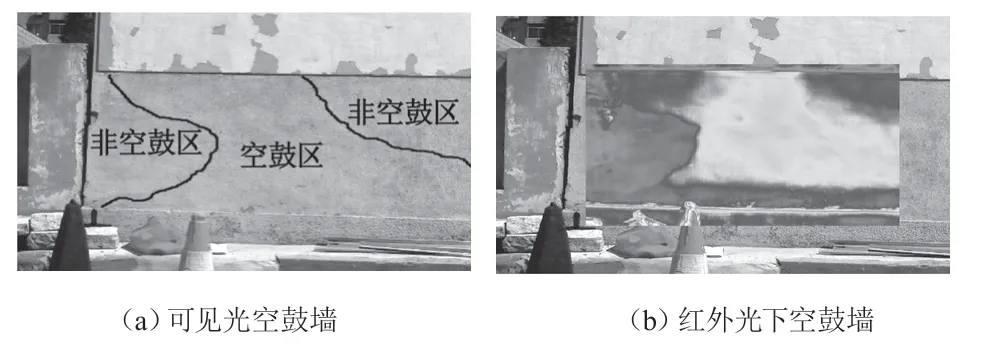

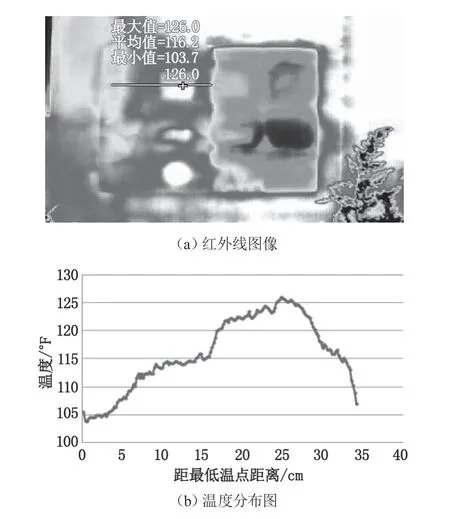

本文首先選一塊砂漿抹灰飾面層外墻,利用錘擊法確定飾面層空鼓的區域,并在空鼓邊緣用畫筆勾勒出空鼓邊界。采用 Fluke Tix64 手持式紅外熱像儀進行觀測。觀測日期天氣晴好,氣溫 12~27 ℃,風速<4 m/s。觀測時無豎向及水平偏角。觀測墻體為西朝向,根據設備清晰度調試,觀測距離選定為距墻面 3.5 m。經測量,抹灰飾面層平均厚度為 15 mm。觀測前在空鼓及非空鼓非邊緣區域飾面層表面分別劃定邊長為 150 mm 的正方形測溫區域,以測溫區域內部平均溫度作為該區域溫度代表值。圖 1 為受檢墻體飾面層空鼓的檢測效果,由圖 1 可見,紅外圖像中墻面空鼓與非空鼓區域界線清晰,且空鼓區域分布與錘擊法檢測的墻面飾面層空鼓區域基本吻合。

圖1 真實飾面層空鼓區紅外檢測

將紅外圖像中最高溫點及最低溫點連線,線上從最低溫點至最高溫點之間各點溫度梯度基本成線性均勻變化(見圖 2)。可見,非空鼓區各點至空鼓區各點過渡區均存在溫度梯度,至空鼓區域最高溫點后,各點溫度又呈等梯度均勻下降趨勢。空鼓區域溫度以最高溫點為中心基本呈對稱分布。溫度過渡線基本均勻,未見明顯溫差突變。

圖2 真實空鼓區域溫度分布

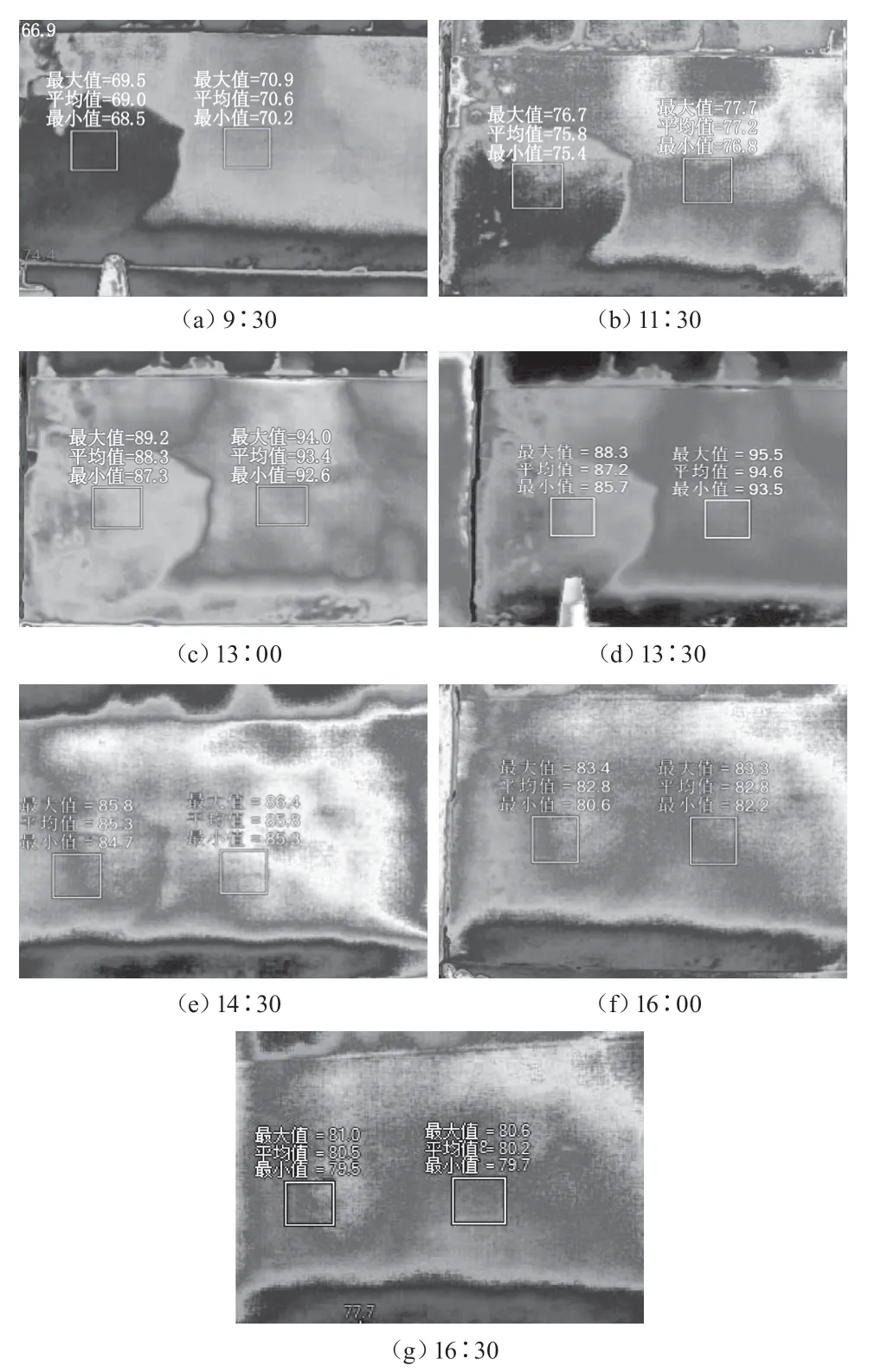

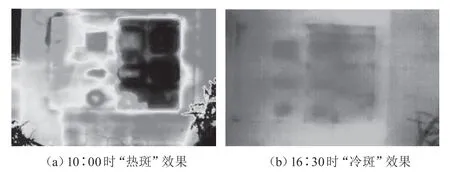

圖3 不同時段外墻空鼓紅外圖像(單位:℃)

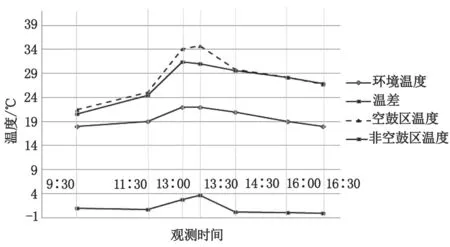

圖4 各時段環境溫度及空鼓區溫度

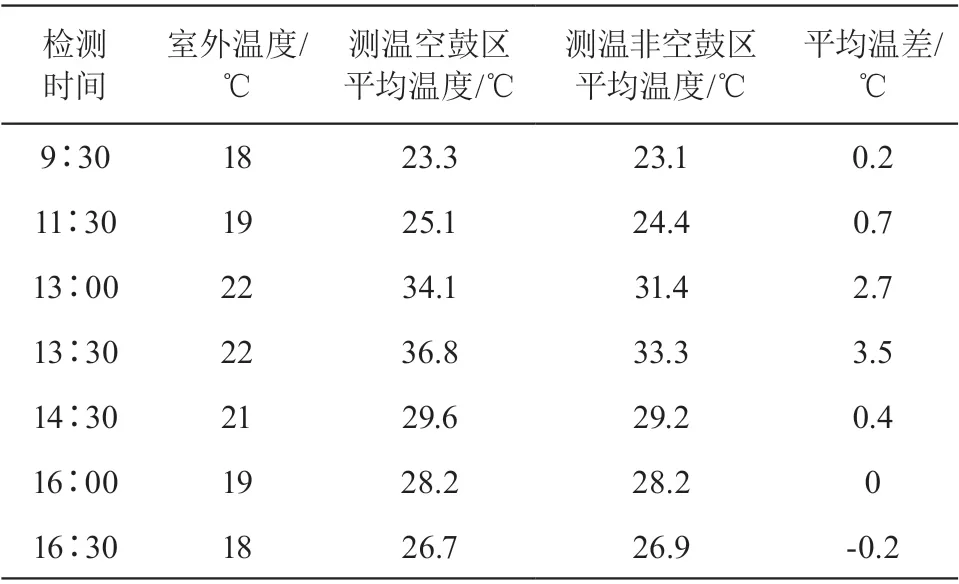

表 1、圖 3 及圖 4 為 7 個時間點的紅外試驗結果。由圖可見,9∶30 時空鼓與非空鼓區平均溫差為 0.2 ℃,隨著環境溫度的增加,空鼓與非空鼓區平均溫差逐漸增大,空鼓區域呈現“熱斑”。空鼓區溫度及非空鼓區溫度均隨環境溫度變化而變化,溫差最大時段出現于 13∶30。而后隨著環境溫度的降低,空鼓與非空鼓區域平均溫差又逐漸縮小。直至 16∶30,環境溫度急劇下降時,空鼓區出現“冷斑”現象。

2.2 模擬空鼓紅外熱像研究

為進一步研究各朝向墻體最佳的觀測時間,筆者選取一處四朝向墻均為正向的框架結構房屋,進行了模擬空鼓紅外試驗。

表1 飾面層空鼓檢測結果

2.2.1 試驗準備

分別在四朝向墻體剔除面積為 1.0 m2的局部抹灰層。試驗中選用導熱系數與空氣相近的擠塑板為空鼓模擬材料。剔鑿區包含混凝土及灰渣填充磚兩種材料,擠塑板厚度均為 2 mm,將不同形狀的擠塑板粘貼于結構層表面后,采用水泥砂漿抹平剔鑿區域,水泥砂漿平均厚度為 20 mm(見圖 5)。試驗觀測環境條件與 2.1 節相同,分別選定 16 個時間節點對東南西北四面墻體進行紅外觀測。

圖5 模擬空鼓試驗準備

2.2.2 試驗結果分析

圖 6 為 11∶30 時南側墻體模擬空鼓區域紅外圖像,由圖可見,紅外技術可準確地檢測出內置模擬空鼓的位置及大小。模擬空鼓面積越大,檢測效果越清晰。熱像中最高溫度點位于各圖形中心位置。沿最高溫度點做溫度線,線上溫度分布與圖 2 真實空鼓溫度分布相似,均以溫度最高點為中心對稱分布。但模擬空鼓的溫度邊緣存在一個明顯突變,而真實空鼓邊緣與此不同。通過各時間點各朝向墻體紅外圖像進行分析,發現模擬空鼓也有很明顯“冷斑”與“熱斑”效果(見圖 7)。由此可見,模擬空鼓可以模擬真實空鼓紅外效果,但在空鼓邊緣的溫度分布與真實空鼓存在差異。

圖6 模擬空鼓區域溫度分布

圖7 南側墻體“冷斑”“熱斑”效果圖

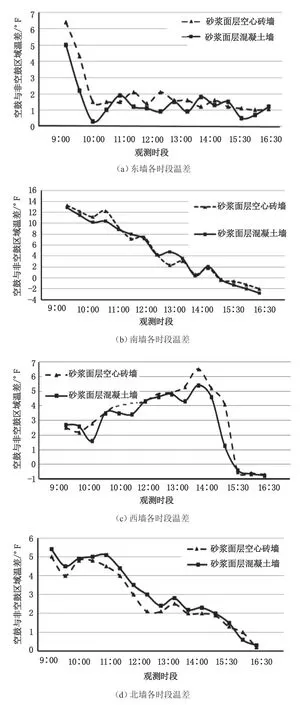

圖 8(a)~(d)為不同朝向墻體各時間的溫差圖。各圖中兩條曲線分別代表混凝土墻和磚墻上空鼓溫差。

東側墻體在 9∶30 以后,非空鼓區域與空鼓區域溫差逐漸減小。隨環境溫度逐步升高,模擬空鼓與非空鼓區溫度也逐漸增高,東側墻體受太陽輻射強度的增大也加劇了溫差的增大。而 10∶00 以后,隨著太陽直射的偏離,東側墻體空鼓與非空鼓區溫差漸小。因此東側墻體相對最佳檢測時段為上午 9∶00~10∶00。

南側墻體接受太陽輻射時間較長,早上 9∶00 環境溫度及太陽輻射強度上升明顯,空鼓與非空鼓區溫差較大,空鼓與非空鼓區域溫差均大于 10 ℉。在環境溫度 11∶30 以后,空鼓與非空鼓區域溫度趨于一致。15∶00 以后,空鼓區溫度開始低于非空鼓區,出現“冷斑”現象。由此可見,9∶00~13∶00 均可作為南側墻體相對最佳檢測時段。

西側墻體在上午無太陽照射,但隨著環境溫度升高,空鼓及非空鼓區域溫差逐漸加大。西側墻體在午后可接受太陽輻射,二者最大溫差點出現在 14∶00。隨著太陽照射角的偏移,環境溫度逐漸降低,15∶30 以后,空鼓與非空鼓區溫度趨于等同,空鼓圖像呈現“冷斑”。可見,西側墻體相對最佳檢測時間為下午 13∶30~14∶30。

圖8 不同朝向墻體空鼓與非空鼓區溫差曲線

北側墻體全天中無太陽直射,北側墻體在 9∶00~11∶30 時,空鼓與非空鼓區溫差相對明顯。隨環境溫度升高,空鼓與非空鼓區溫差逐漸縮小。可見北側墻體內空鼓紅外熱像檢測效果相對較差,相對最佳檢測時間為 9∶00~11∶30(見表 2)。

表2 不同朝向沈陽地區最佳檢測時段

3 飾面層空鼓面積的計算

本文采用設定閥值法及參照物對比法識別及量化空鼓脫粘區面積。

3.1 均值濾波降噪

本文在進行圖像分析之前,將每像素點 3×3 區域內溫度值均用該點周圍像素點溫度值平均值替代,從而降低干擾噪聲圖像。

3.2 飾面層空鼓區域的識別

均值降噪后,紅外圖像上像素塊表面溫度均勻,相鄰像素溫差清晰,紅外熱像圖各像素塊表面溫度可形成溫度矩陣。

由試驗結果可知,實際真實空鼓與實驗室模擬空鼓主要區別在于空鼓區域邊界溫度存在梯度,界限突變并不明顯,需設定閥值來識別空鼓區域。

3.3 空鼓面積計算

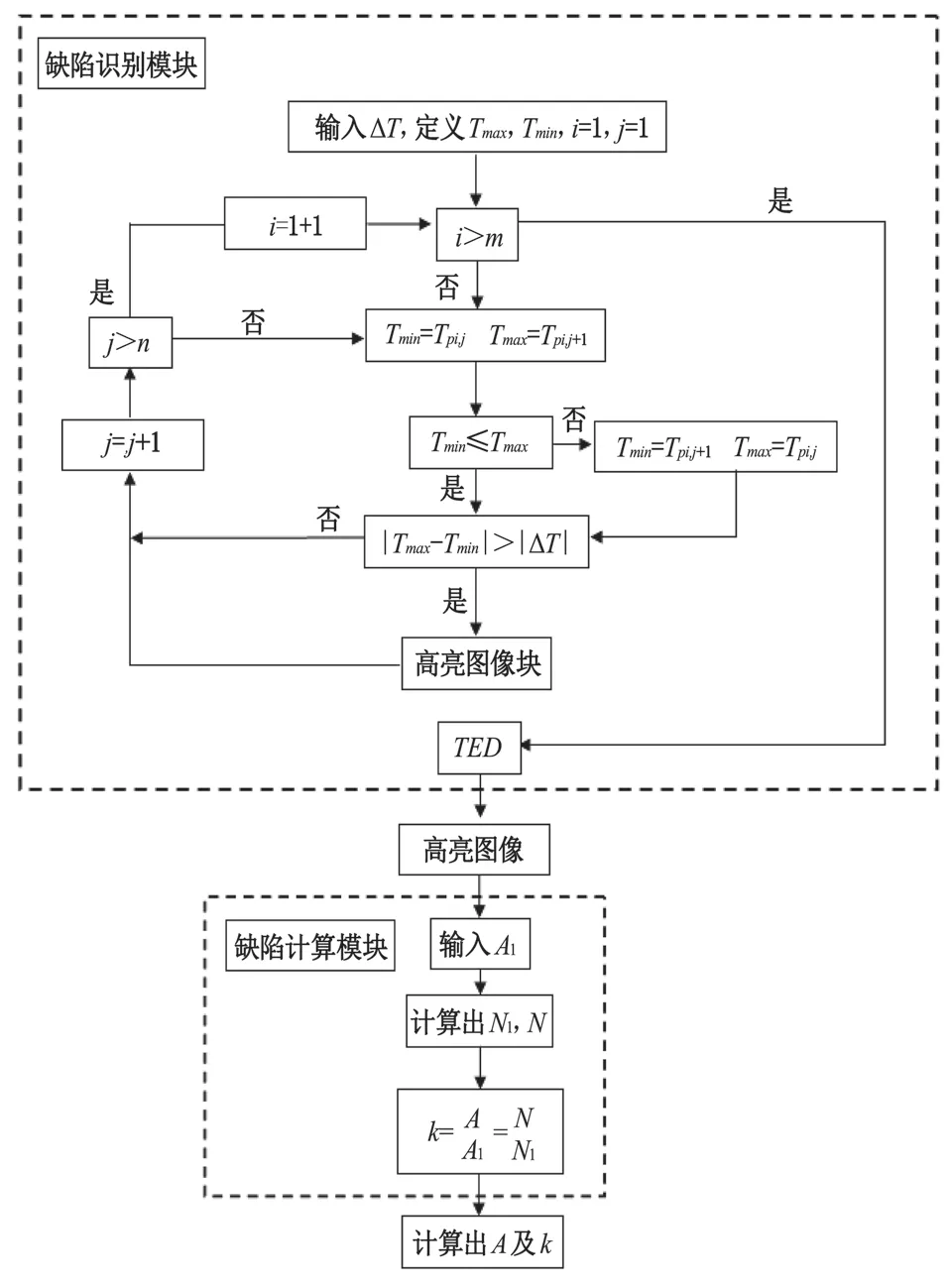

空鼓區域識別及面積計算流程如圖 9 所示。圖中 Tmax和 Tmin分別為定義的像素點最大 及最小平均值,m 為圖像總像素行數,n 為圖像總像素列數,ΔT 為設定溫度閥值,A1為參考區域實際面積,A 為待測空鼓區域實際面積,N1及 N 分別為參考區及待測區像素塊數,k 為空鼓區域在圖像中所占面積比例。

方形模擬空鼓實際面積大小為 0.04 m2,經計算,方形模擬空鼓面積為 0.039 m2,該軟件可以較為準確地識別飾面層空鼓區并計算出空鼓區域實際面積。

4 結論

圖9 識別計算流程圖

1)模擬空鼓在邊界存在溫度突變,而真實空鼓邊界無明顯過渡,采用擠塑板進行紅外模擬試驗在空鼓邊界區與真實空鼓溫度分布存在差異。

2)空鼓與非空鼓的表面溫度都與環境溫度變化規律相似。紅外觀測飾面層空鼓最佳觀測效果與太陽輻射強度有關,太陽輻射充足且溫度變化明顯狀態是紅外觀測最佳時段。

3)紅外觀測飾面層空鼓效果與觀測時間和受檢墻面朝向有關,四個朝向墻體空鼓最佳觀測時段存在差異。沈陽地區東墻觀測最佳時段略早,西墻觀測最佳時段略晚,南墻觀測最佳時段相對較長,而北墻全天觀測效果相對較差。

4)文中基于閥值及像素對比法編制軟件可以準確地對飾面層空鼓區面積進行量化。