納卡沖突無人機作戰運用特點分析與啟示

張廣政,闞歡迎,劉侃

雖然納卡沖突規模和作戰強度有限,卻打開了無人化、智能化作戰的天窗,充分展示了無人機在信息化條件下非接觸式作戰中的巨大能量。沖突期間,無人機在奪取制空優勢、摧毀裝備目標、打擊有生力量等方面發揮了重要作用,作戰樣式新穎、運用特色鮮明,極具警示作用和借鑒價值。

2020年9月27日,為爭奪納卡領土主權,阿塞拜疆和亞美尼亞兩國爆發了新一輪沖突,阿方綜合運用察打一體無人機、反輻射無人機和無人偵察機,協同遠程火力打擊力量,成功壓制亞美尼亞防空體系,并對其坦克、裝甲車輛、地面部隊實施精確打擊,取得豐碩戰果。

納卡沖突

納戈爾諾-卡拉巴赫地區即納卡地區,地處亞美尼亞和阿塞拜疆兩國接壤南部,面積約11000km2,八成居民為亞美尼亞族,被亞美尼亞實際控制。長期以來,亞阿兩國圍繞納卡領土主權問題摩擦不斷,今年9月27日,再次爆發新一輪沖突,雙方均宣布進入戰爭狀態,并出動飛機、無人機、坦克和裝甲戰車在內的重型武器參戰,造成大量人員和裝備損失。10月10日雙方雖達成臨時停火協議,但很快又被打破,未來局勢和沖突走向依然難以預測。阿塞拜疆在沖突中大膽使用無人機快速介入戰爭,在無人機裝備建設、戰法創新和戰術運用方面令人耳目一新。

阿塞拜疆無人機參戰概況

沖突期間,阿塞拜疆方面適時發布了大量無人機攻擊亞美尼亞軍隊的視頻,畫面顯示面對阿方無人機精確打擊,亞方大量地面目標如坦克、火炮和裝甲車輛等重型武器,運輸車隊和地面作戰分隊等顯得束手無策,甚至連SM-8、S300等防空裝備也遭無人機摧毀。10月3日阿塞拜疆國防部戰報數據表明,沖突首個星期,阿塞拜疆借助無人機取得豐碩戰果,摧毀230輛坦克和裝甲車、250門火炮和導彈系統、38套防空系統、10個指揮控制中心、7個彈藥庫、130輛軍用車輛和1個S-300防空系統等。出于多方因素,數據可能有擴大成份,但足以表明阿方依托無人機在奪取戰場制空優勢、塑造戰場有利態勢、引導戰場輿論導向等方面成效巨大。

不難想象,此次沖突阿塞拜疆準備充分,近10余年時間內,分別從以色列、土耳其等國大量引進先進無人機系統,主要型號包括“赫爾墨斯”(Hermes)系列高空長航時無人機,“安卡”(Anka)和“旗手”(Bayraktar)系列察打一體無人機,“哈羅普”(Harop)反輻射無人機,軌道器(Orbiter)系列小型無人偵察機等,甚至在沖突發生后,又緊急引進一批察打一體無人機,可謂投資巨大。

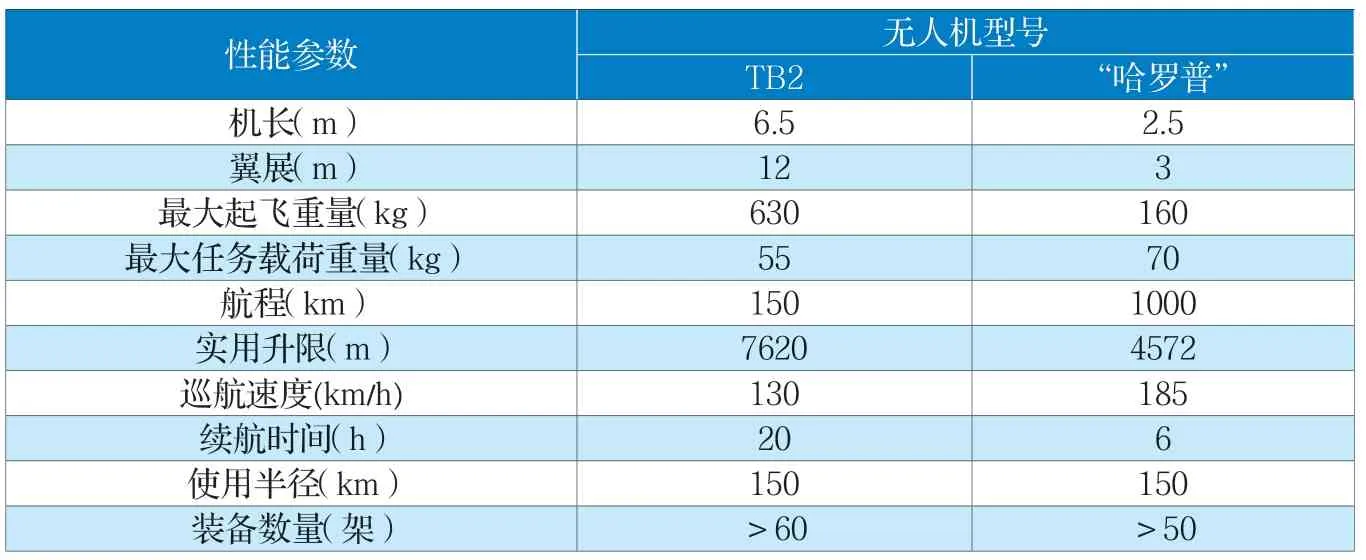

主力參戰機型共3種型號,分別為土耳其“旗手”TB2(下稱TB2)察打一體無人機、以色列“哈羅普”反輻射無人機和“安”-2(An-2)無人偵察機,詳見表1。

表1 阿塞拜疆無人機參戰主力型號。

TB2無人機

2019年阿塞拜疆從土耳其引進約50架TB2中空長航時察打一體無人機,沖突爆發后又緊急訂購一批,但數量不詳。A批次(Block A)原型機于2009年6月首飛,B批次(Block B)改進型于2012年立項,2014年4月首飛成功,同年11月列裝土耳其陸軍。2015年12月17日,TB2完成激光制導彈藥試射試驗,在8000m高空能擊毀目標,標志該機具備對地打擊能力,升級為察打一體無人機。該機采用翼身融合、倒V形尾翼氣動布局設計,發動機安裝在機身后端,機體由復合材料制成。

TB2無人機系統任務載荷包括激光制導導彈、光電/紅外攝像機、激光指示器和激光測距儀。

TB2無人機具備較強的對地打擊能力,是此次沖突執行對地精確打擊的主力機型,關鍵任務載荷是4枚機載MAM-L/C智能微型彈藥,該彈藥專為中小型無人機空對地任務而開發,具備激光半主動末端制導、慣性/GPS復合制導兩種尋的模式,最大射程取決于發射高度和制導方式,激光尋的模式下射程8km,慣性/GPS尋的模式下射程可達14km,對輕型裝甲類目標打擊效果較好。

“哈羅普”無人機

圖1 TB2察打一體無人機系統。

圖2 TB2可掛載4 枚MAM-L/C智能微型彈藥。

圖3 TB2無人機光電吊艙。

以色列航宇工業公司“哈羅普”反輻射無人機是“哈比”2的改進型,2005年巴黎航展首次亮相,具備360°全方位偵察搜索能力,作戰使用半徑1000km,主要任務是偵察識別敵雷達信號,并完成跟蹤定位和自主攻擊。該型無人機采用鴨翼氣動布局設計,機身由高強度鋁材制造,機體表面涂敷有吸波涂料,紅外信號特征低,具備一定隱身和低空突防能力,是阿塞拜疆摧毀或壓制亞美尼亞防空體系、奪取制空優勢的主力機型。

“哈羅普”無人機系統由無人機、發射運輸車、地面控制站組成,基本作戰單元為18架無人機,通常采取集群作戰方式,可在20min內發射全部18架無人機,實現目標區域的全域覆蓋。

機身前端裝有無源雷達導引頭,截獲輻射信號,與預存信號樣本對比分析,識別敵方信號并鎖定跟蹤,采用慣性導航和GPS衛星定位技術,實現自主攻擊。“哈羅普”最大起飛重量160kg,最大任務載荷重量70kg,戰斗部為23kg高爆彈頭,攻擊誤差不超過5m,具備“人在回路”控制功能,可適時調整飛行航線和打擊目標,能在敵防空武器打擊范圍外發起攻擊,對敵防空系統和指揮機構實施“點穴式”打擊。

圖4 TB2無人機地面控制站。

“安”-2無人機

“安”-2 無人機由退役有人機“安”-2改裝而成,“安”-2運輸機為前蘇聯研制生產的輕型運輸機,1947年量產,曾大量裝備前蘇聯,目前基本處于退役狀態。這款飛機采用雙翼布局、后三點式起落架設計,具有起飛距離短、維護保養簡單等優點。阿方將其改裝為低成本無人偵察機,配置偵察設備及簡易炸藥。

無人機作戰運用特點分析

多型無人機協同作戰,癱瘓敵防空體系

阿塞拜疆無人機在納卡沖突中大顯身手,很大程度上得益于沖突早期綜合運用無人偵察機、反輻射無人機展開協同作戰,成功壓制亞美尼亞防空體系,有效奪取戰場制空優勢。

預先偵察階段,阿方依托低成本、數量眾多的“安”-2無人機執行偵察誘騙任務,利用“哈羅普”反輻射無人機實施精確打擊,采用誘騙、偵察、反輻射攻擊戰法突擊敵防空陣地。“安”-2靠前部署,抵近偵察,誘使敵防空雷達開機,“哈羅普”隨后跟進,捕獲雷達輻射信號,適時攻擊。

圖5 “哈羅普”無人機系統組成。

阿方創新運用“安”-2和“哈羅普”兩種不同型號無人機執行不同作戰任務,形成高技術、低成本搭配、異型協同使用模式,具有職責清晰、優勢互補、效益顯著特征。數量可觀的“安”-2無人機主責偵察誘騙,不僅大量消耗敵防空火力,還迫敵過早暴露防空體系配備;“哈羅普”無人機專門實施對地攻擊,精確摧毀成功率更高,對敵防空體系形成持續壓制。此外,不同型號無人機協同作戰,信號頻譜各異、作戰方式有別,也增加了敵防空探測難度,有效癱瘓亞方防空體系。數據表明,沖突首個星期,大量“安”-2無人機作為誘餌配合“哈羅普”無人機對亞方防空體系展開襲擊,取得摧毀39套防空系統和10個指揮控制中心戰果,成為阿塞拜疆奪取戰場制空優勢的關鍵。

圖6 發射貯運箱中的“哈羅普”無人機。

實時定位、引導打擊,摧毀敵縱深目標

縱深火力突擊是納卡沖突雙方相持作戰的傳統經典戰法,阿塞拜疆動用了俄制“龍卷風”和土耳其制T-300“虎”式遠程火箭炮,最大射程超過100km。據悉,T-300火箭炮口徑為300mm,4聯發射,有效射程120km,覆蓋整個納卡及亞南部地區。但阿方還大量使用無人機為遠程炮兵提供實時情報獲取,確保了火力突擊效果,成為取得相持作戰優勢的關鍵法寶。

先期火力打擊階段,阿方充分利用無人機續航時間長、偵察距離遠、信息傳輸實時性好等優勢,深入亞方縱深區域,對關鍵目標實施偵察定位,并為遠程火箭炮部隊提供精確情報保障和毀傷評估。采用實時定位、火力突擊戰法,“哈羅普”和TB2無人機突防偵察,搜索定位炮兵和導彈陣地等關鍵目標,實時回傳偵察視頻和坐標信息,遠程火箭炮部隊快速展開火力突擊,戰果豐碩。

阿方大膽嘗試無人機坐標引導打擊,形成無人機引導/遠火突擊使用模式,由2~4架“哈羅普”/TB2無人機組成編隊前出偵察,遠火分隊與長機建立通信聯絡并做好射擊準備,發現目標后僚機實施攻擊,長機偵察監視,實時回傳目標數據,遠火展開火力突擊,這種模式具有快速、準確、實時等優勢,成為阿方制勝法寶。數據表明,沖突早期阿方取得摧毀250個火炮及導彈系統戰績,實際戰果若按30%計算,則有75門火炮被摧毀,按6門制炮兵連計算,約合13個炮兵連,重創亞美尼亞遠程打擊火力。

定點清除、集群作戰、持續攻擊,削弱敵戰斗意志

納卡沖突中阿方利用巨大的無人機儲備,深入發掘無人機作戰潛能,充分發揮其定點清除和集群作戰優勢,實現對亞美尼亞持續壓制和攻擊,使之成為懸在納卡上空的夢魘。

圖7 阿方將“安”-2 運輸機改裝為無人機。

圖8 “哈羅普”持續壓制敵防空系統。

大量視頻數據顯示,阿塞拜疆無人機多次對亞美尼亞坦克、裝甲車輛、火炮和導彈發射裝置等重型目標痛下殺手,甚至還對其運輸車隊、作戰分隊等防護能力薄弱的目標展開襲擊,造成亞方大量人員傷亡和裝備損失,并有效削弱其戰斗意志。依托TB2察打一體無人機與“哈羅普”反輻射無人機強大的編隊協同作戰和獨立作戰能力,再配合使用其他型號無人機和火力打擊手段,采用定點清除、集群作戰戰法,重創亞美尼亞部隊,效果明顯。

沖突期間,阿軍還高調發布了TB2無人機精確打擊SM-9防空陣地視頻,畫面顯示,從無人機發現目標、鎖定跟蹤到攻擊摧毀,所有環節清晰可見,被打擊的T-72坦克、BMP系列步兵戰車,9K33/35近程導彈發射車、牽引火炮、運輸車輛、地面有生力量等目標見圖10。集群作戰也是阿方無人機慣用模式,當地時間10月9日阿方出動20余架TB2無人機深入敵縱深區域對亞方裝甲集群實施突擊,甚至發射反坦克導彈,引導遠程打擊力量實施火力覆蓋,擊毀或擊斃大量裝甲車輛和有生力量,威懾效果顯著。從宣傳效果來看,無人機精準打擊效果,有效削弱了亞方軍心士氣和戰斗意志,戰場輿論似乎正傾向阿方一側。

圖9 TB2無人機可摧毀敵縱深目標。

圖10 阿塞拜疆無人機精確打擊場景視頻截圖。

啟示與建議

納卡沖突仍在持續,未來走向難以預測,但阿塞拜疆無人機在奪取戰場制空優勢、反輻射攻擊、引導火力突擊和地面精確打擊等方面成功運用,為奪取制空優勢、塑造戰場態勢、發動心理攻勢和輿論戰等方面發揮了關鍵作用,許多成功經驗和做法值得借鑒。

一是無人作戰意識強烈,勇于嘗試無人機實戰運用。阿軍及其高層深刻認識

無人作戰在現代信息化戰場的重要地位和作用,把無人機作為非接觸式作戰的重要裝備,并充分研究納卡地區山地作戰環境特點和作戰對手防空體系薄弱環節,把無人機作為預先偵察和先期打擊的重要手段,大膽嘗試高端無人機和低成本無人機搭配,誘騙/攻擊,偵察/引導等使用模式,對敵防空體系和地面目標形成持續摧毀壓制,為奪取戰場主動權創造了條件。

二是無人作戰準備充分,持續加強無人機裝備建設。型號有限、數量可觀是納卡沖突無人機作戰呈現的突出特點,雖然阿塞拜疆無人機研發制造能力薄弱,但針對納卡山地地形作戰環境無人機使用的具體需求,在型號選擇、裝備數量方面做了大量先期準備工作。型號選擇上,突出對地攻擊和偵察定位需求,主力機型選定TB2察打一體無人機和“哈羅普”反輻射無人機兩種型號;裝備數量上,突出多機協同和持續壓制需求,不僅利用退役輕型運輸機展開無人化改造,還在沖突初期及時引進無人機,形成以“安”-2低成本消耗型無人機為偵察主體、以TB2和“哈羅普”無人機為打擊主體的無人機裝備體系,有效提升了無人機持續作戰潛力。

三是無人作戰模式多樣,重點實施無人機集群戰術。納卡沖突無人機集群作戰戰術特點明顯,阿方多次使用數量可觀的低成本“安”-2無人機突防偵察,攻擊型無人機隨后展開攻擊,不僅大量消耗敵防空火力資源,還迫敵過早暴露防空陣地配置,為后續精確打擊和摧毀壓制創造了有利條件。在阿方無人機集群戰術攻擊下,亞美尼亞有限防空力量顯得無能為力,甚至有報道稱亞方裝備的“驅蟲劑”-1近程反無人機系統和S-300防空系統被摧毀,這也是少見的反無人機裝備和無人機之間的對抗作戰,足以說明無人機在納卡沖突中的優異表現。無人機能否改變戰爭規則?如何設計無人化作戰?納卡沖突已經提供了許多高價值線索,值得深思。