三元復合體系驅油性能的動態變化及其對采收率的影響分析

亢思丹(中國石油遼河油田分公司鉆采工藝研究院,遼寧 盤錦 124010)

0 引言

水相流度的管理與超小油水界面張力屬于其重要的驅油機理,還是三元復合規劃的重要指標。三元復合注入環節,在近井地方的流動速度遠遠大于遠井。不同流速條件下,巖石對三元復合驅的剪切損壞程度不一樣,經過考察不同流動速率下三元復合剪切分解特點,能夠確定三元復合于油藏內不同部位流度管理性能的改變,完善化學體系注入速率。

此外,三元復合由近井朝遠井移動時,隨運移路程的加大,三元復合受到巖石剪切的頻率加大,流度管理能力持續改變,抵達油藏深部后期存在的實際能力變成影響其驅油質量的重點。現有研究中通常整合了剪切分解、聚合物附著于注入水稀釋對三元復合黏度的干擾,很難確定滲流流度與運移路程改變時單純剪切分解對其性能的干擾。所以,為了深化注入速度與運移路程對三元復合黏度的干擾及其影響機理的了解,下文對此進行了詳細探究。

1 微觀角度下三元復合的驅油機理分析

1.1 界面張力減小

三元復合驅油之后,可以有效減小油水界面張力,經過試驗探究,三元復合驅可以減小油水界面張力到10-3mN/m之下,但是三元復合減小界面張力的速率相對于表活劑或是堿的速度慢很多。當聚合物含量特定時,三元復合驅油減小油水界面張力遠遠好過二元復合驅油,主要是因為聚合物體系可以控制表活劑和油藏注入水里的二價離子的性能[1]。

在驅替流體于儲層內的運移,巖石可以有效附著該體系,體系于巖石表面出現吸附層,不斷減小油水界面張力。有堿的出現,使得表活劑可以快速擴張,確保油水界面張力驅替的高效性與時效性。

1.2 更大的洗油性能

三元復合存在很小的界面張力,進而使得體系存在很強的驅油性能。三元復合可以有效減小油水界面張力,明顯提升了三元復合驅油效率。三元復合驅油后,轉變了接觸角與吸附張力。進而提升剩余油的驅替效率,開啟剩余油的流動性,把小孔喉內的剩余油驅到大孔喉內,伴隨注入體系的持續增大,伴隨驅油體系含量的持續增加,驅替全過程剩余油將得到大量開采與動用。

1.3 能讓油乳化

因為三元復合驅油過程的表活劑和堿可以溶解在水里,并且堿與表活劑存在很強的乳化性,進而造成注入油藏內的表活劑與堿可以同剩余油之間產生許多的水包油乳狀物,這類乳狀物難以被巖石附著,伴隨注入量的持續增多,提升原油采收率。乳化時,乳狀物可以有效完善儲層調剖能力,乳化劑存在減小的界面張力,完善原油流動能力。乳狀物的調剖機理是驅替時產生的乳狀物可以進到高滲層,且對高滲層存在較高的封堵能力,進而更好調整高低滲流層,以提升驅油效率,改善層間沖突。

2 三元復合驅油效果改變對采收率的干擾分析

2.1 滲流速度對三元復合黏度的干擾

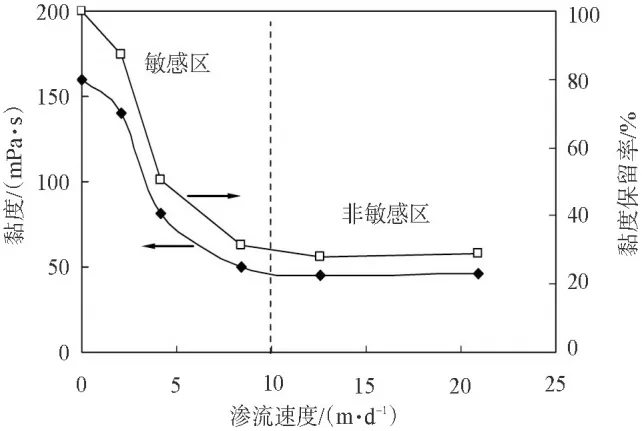

黏度是直接關系著三元復合流度管理水平。于近井地帶因為流動速度很大,巖石孔喉對三元復合的剪切和拉伸作用很強,易造成三元復合黏度損失,干擾其抵達油藏深部的應有黏度。為掌握近井地帶較短路程,高滲流速度對三元復合黏度的干擾,基于30cm填砂模型內每種滲流速度狀態下的流動測試,考察了通過多孔介質分解后三元復合黏度的變化,結果見圖1。

通過圖1發現,隨滲流速度的提高,三元復合黏度先明顯減小再慢慢趨于穩定。滲流速度對三元復合黏度的干擾有以10m/d為標準的敏感性不一樣的兩個地方。滲流速度低于10m/d時,三元復合黏度對多孔物質的分解作用很敏感,滲流速度提高將造成三元復合黏度明顯減小與流度管理能力明顯損失;滲流速度超過10m/d時,三元復合黏度基本不變,黏度保留率只有30%[2]。針對孔滲特點不變的油藏,三元復合流動速度愈大,滲流壓差愈大,作用于聚合成分分子上的孔喉分解拉伸作用越明顯,聚合成分分子容易開裂,造成三元復合黏度大大損失;但當滲流速度>10m/d后,于強剪切效應下,聚合成分分子開裂成很小的分子鏈段,規格削減的鏈段可以很順利的經過孔喉,面臨的剪切-拉伸力明顯減小,所以滲流速度的持續提高對三元復合剪切損壞減小,對黏度的干擾也很小。

圖1 各種滲流流速下三元復合剪切分解后的黏度

另外,針對存在不同滲透率與孔喉特點的油藏,迅速剪切后,三元復合黏度保留率將由于復合體系內的聚合成分分子量、聚合物含量與油藏滲透率的不一樣而有明顯差別。

2.2 運移路程對三元復合黏度的干擾

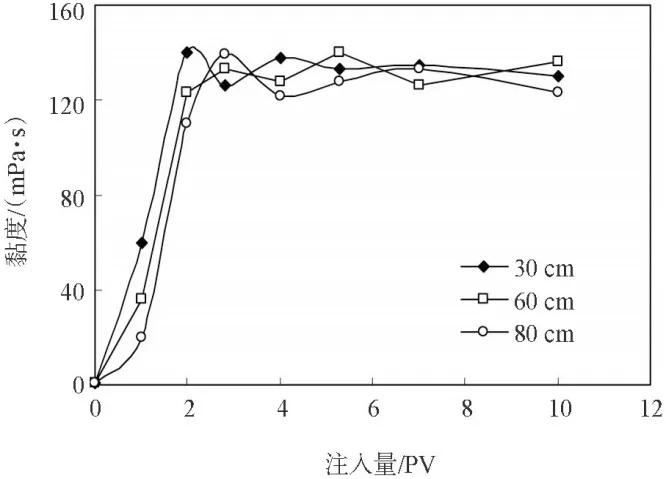

油藏巖石對三元復合的剪切損壞容易造成體系黏度的明顯損失,而三元復合抵達油藏深部后所存在的實際驅油效果是干擾三元復合驅質量的重點。基于運移路程對三元復合黏度的干擾探究,明確其運移到油藏深部所擁有的實際流度管理能力。三元復合于各種長度填砂模型內滲流的注入量和產出物黏度之間的關系見圖2。

圖2 三元復合于各種長度填砂模型內滲流的注入量和產出物黏度之間的關系

注入體積是1.0PV時,三元復合逐漸產出,產出物黏度不斷加大,但是因為模型中初始加入水的稀釋,產出物黏度遠遠小于最初黏度;當注入體積是2.0PV時,產出物黏度逐漸穩定,30cm、60cm與80cm模型產出物黏度分別是130~140mPa·s、123~140mPa·s與110~139mPa·s。

所以,不一樣長度模型產出物黏度類似,隨運移路程的加大三元復合黏度趨向穩定。即三元復合剪切分解主要出現在近注水端和近井地方,運移一段路程后期黏度保持不變。三元復合滲流環節,60~80cm填砂模型各個位置的壓力梯度伴隨注入量的改變曲線也能夠驗證這一點[3]。

雖然模型是均質模型,但三元復合注入環節60cm模型近注入位置的0~7.5cm與80cm模型的0~16.4cm的穩壓梯度是3.0~4.1MPa/m與2.8~3.3MPa/m,遠遠超過模型內后方的壓力梯度(1~2MPa/m)。

這表明三元復合于近注入端依舊存在很大黏度,同樣滲流速度狀態下,其于近注入端可以出現更大的流動阻力,而且在很大的流動壓差影響下聚合成分分子也容易開裂;但是模型內后方不同位置處壓力梯度類似,且明顯小于注入端,表示三元復合黏度大大小于其在近注入位置的黏度,通過阻力降低,而且在中后方隨運移路程的加大,壓力梯度改變很小,所以運移路程對三元復合黏度的干擾明顯減小[4]。

總之,三元復合的剪切分解主要出現于近注入端或是近井地方,運移一段路程后其黏度基本不變,三元復合黏度對運移路程的改變不敏感。

3 結語

滲流環節三元復合黏度與油水界面張力都明顯改變。三元復合剪切分解主要出現于近注入端和近井地方,在模型中部三元復合黏度對運移路程的改變不敏感。滲流速度對三元復合黏度的干擾有以10m/d為標準的敏感性不一樣的兩個地方。

滲流速度低于10m/d時,伴隨滲流流速的加大三元復合黏度明顯減小;滲流速度超過10m/d時,滲流流度對三元復合黏度的干擾最小。

隨三元復合運移路程的加大,界面張力明顯提高;在三元復合注入量很小時,只可以在近注入端和近井地方產生超低界面張力,唯有注入量為3.0PV時,才可以在模型深部出現超低界面張力,其對均質環境下采收率的影響更加顯著。