盾構隧道下穿砌體結構房屋影響因素敏感性分析

李梓亮 湯勁松 趙書銀

摘 要:為探究不同影響因素對盾構隧道下穿砌體結構房屋的影響程度,采用正交試驗方法對5 種不同影響因素進行 5 種水平正交試驗,通過MIDAS-GTS 有限元軟件建立砂土地層-隧道-建筑物共同作用的三維分析模型,根據盾構隧道下穿砌體結構房屋施工過程中墻體所受到的最大拉應力增量,判斷各影響因素對盾構隧道下穿砌體結構房屋的影響大小。研究結果表明,隧道軸線與建筑物中心線間距是盾構隧道下穿砌體結構房屋的最主要影響因素,其他依次為建筑物長度、隧道軸線與建筑物中心線夾角、隧道埋深,地層類型對砌體結構房屋的影響最小。

關鍵詞:地鐵;盾構隧道;下穿建筑物;砌體結構;影響因素;正交試驗

中圖分類號:U455.43

1 引言

研究不同影響因素在盾構隧道施工過程中對砌體結構房屋的影響是目前地下工程領域的主要研究方向之一,對實際工程具有重要意義。朱才輝[1]運用ANSYS研究了地鐵隧道施工對西安黃土地層變形的影響規律,分析了建筑物剛度、基礎埋深以及偏心距等因素對地表沉降的影響;丁祖德等[2]采用MIDAS-GTS對地鐵隧道以不同角度下穿獨立基礎建筑物時,建筑物基礎的沉降及建筑物的扭曲變形進行了分析;張立茂等[3]利用卡方關聯分析方法和灰色關聯算法分析了隧道相關因素、巖土層物理性能因素、盾構施工因素和建筑物因素對建筑物變形的影響,結果表明盾構施工因素和建筑物因素為主要影響因素;王俊等[4]采用三維離散元方法研究了隧道埋深對砂土地層地表沉降的影響規律,結果表明當隧道埋深大于2倍隧道直徑時,隧道上方會形成穩定的塌落拱;魏綱、趙淑芹、孫宇坤等 [5-7]將基礎局部傾斜作為評價盾構隧道下穿砌體結構房屋影響大小的標準,但不足之處在于基礎的局部傾斜并不能直接反映出盾構隧道施工對上部砌體結構房屋所造成的影響,也不能判斷整個施工過程中建筑物結構的安全性。

雖然目前已有的文獻對盾構隧道下穿建筑物影響因素的研究相對較多,但主要以單因素下的多水平研究為主,并且主要以地表變形作為評價指標,而對盾構隧道施工過程中影響地表建筑物(特別是多層砌體結構房屋)的因素進行系統研究鮮見報道。為此,本文對盾構隧道下穿砌體結構房屋過程中的設計因素進行研究,采用正交試驗方法,分析5種不同設計因素在盾構隧道下穿過程中對砌體結構房屋的影響規律,以墻體最大拉應力增量作為評價指標,判斷各因素對建筑物的影響程度,并找出其中的主要因素。

2 正交試驗設計

2.1 試驗評價指標

對于砌體結構房屋而言,其對地基的不均勻沉降十分敏感,不均勻沉降會導致砌體結構墻體發生撓曲,從而引起砌體承重結構開裂,尤其在墻體窗戶、門洞等建筑物剛度相對較小的部位。為更好地探究盾構隧道施工給砌體建筑物帶來的影響,本文選取砌體結構房屋的墻體作為研究對象,以盾構隧道施工過程中墻體所受到的最大拉應力增量為試驗評價指標,同時采用MIDAS-GTS對正交試驗方案進行數值模擬計算,并對試驗結果進行分析,從而得到影響因素的主次順序和優化方案。

2.2 影響因素及水平

盾構隧道下穿建筑物影響因素分為設計因素和施工因素2類,其中,設計因素主要包括盾構隧道軸線與建筑物的夾角、隧道與建筑物的相對位置、隧道埋深、建筑物剛度、地層類型、盾構隧道直徑、隧道上部荷載和地下水位等。

對于盾構隧道軸線與建筑物的夾角、隧道埋深和地層類型這3種因素,可以直接采用巖土工程軟件進行模擬;對于建筑物剛度因素,通過調整建筑物的長度實現建筑物剛度的變化;對于盾構隧道直徑因素,由于城市地鐵隧道多為單線隧道,且設計直徑相差不大,故忽略其影響;對于隧道上部荷載因素,在盾構隧道下穿建筑物過程中,其荷載組成主要為建筑物荷載,所以通過調整隧道與建筑物的相對位置可以實現隧道上方荷載的變化,故將隧道上部荷載因素歸入隧道與建筑物相對位置因素中;對于地下水位因素,由于其不確定因素較多,本文不對其進行相關研究。

為此,本文從上述設計因素中選取5個典型因素進行正交試驗分析,其分別為地層類型、隧道埋深、建筑物中心線與隧道軸線距離、隧道軸線與建筑物中心線夾角以及建筑物長度。

(1)地層類型。選取砂土地層作為研究對象,將砂土分為5類,按顆粒大小分為礫砂、粗砂、中砂、細砂、粉砂[8]。

(2)隧道埋深。選取的隧道埋深分別為1.5D、2D、2.5D、3D、3.5D,其中D為隧道開挖直徑,為6.44 m,下同。

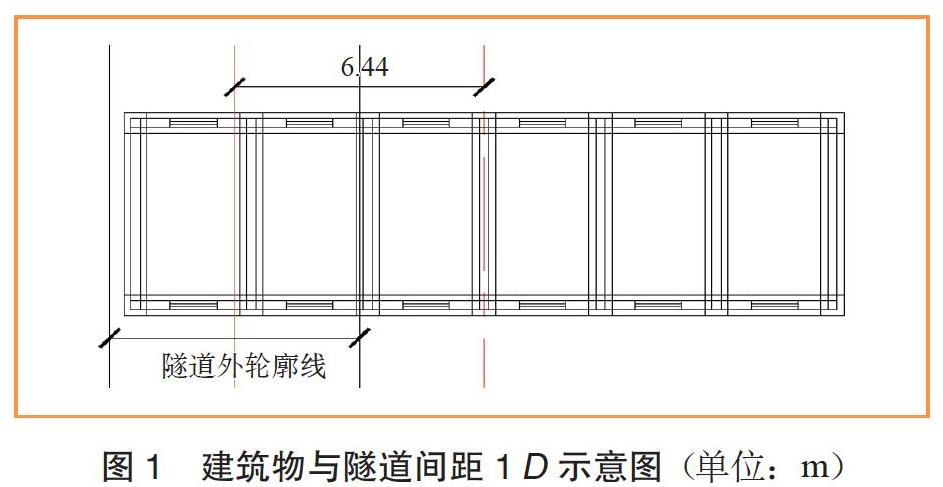

(3)建筑物中心線與隧道軸線間距(以下簡稱“水平間距”)。取建筑物中心線與盾構隧道軸線之間的間距為研究對象,取5個水平,分別為0、1D、2D、3D、4D。建筑物中心線與隧道軸線間距為1D時,建筑物與盾構隧道的相對位置關系如圖1所示。

(4)建筑物中心線與隧道軸線夾角(以下簡稱“夾角”)。將建筑物中心線與隧道軸線的夾角從0°~90°均分為5等份,分別為0°、22.5°、45°、67.5°、90°。建筑物中心線與隧道軸線夾角為22.5°時,建筑物與隧道的相對位置關系如圖2所示。

(5)建筑物的長度。選取建筑物開間3 m、進深5.1 m的房間為基本單元,通過增加建筑物基本單元房間來實現建筑物長度的變化,本文取18 m、24 m、30 m、36 m、42 m5個建筑物長度,18 m長砌體結構建筑物如圖3所示。

將上述各影響因素及其水平進行匯總,其中水平分為中砂、粉砂、礫砂、粗砂、細砂5個水平,如表1所示。

3 數值模擬方案

3.1 模型建立原則

正交試驗過程中會涉及不同條件下的側穿、下穿建筑物等工況,為此,在建立三維模型時采用以下原則:

(1)模型長度取隧道左右各6D,且滿足建筑物邊緣與模型邊緣距離不小于30 m;

(2)模型寬度取模型的外邊緣離建筑物的最小距離不小于30 m;

(3)模型高度,隧道以上取至地表,隧道以下取 3D;

(4)建筑物墻體只開窗洞,不開門洞。

地層為粉砂、隧道埋深1.5D、水平間距 D、夾角為 22.5°、建筑物長36 m時,三維數值模型如圖 4所示,模型尺寸為86 m×57 m×49 m。

3.2 地層參數確定

考慮到隧道的開挖卸載作用,本文對地層的本構模型選用摩爾庫倫和修正摩爾庫倫2種土的本構,從地表至建筑物基礎下方0.5 m處采用摩爾庫倫本構關系,其余土層采用修正摩爾庫倫本構,修正摩爾庫倫本構模型中卸載模量取3倍的彈性模量[9-10],地層參數如表2所示。

3.3 材料參數確定

盾構機刀盤直徑6.44 m,盾尾間隙95 mm。盾構隧道管片采用C50預制鋼筋混凝土管片,管片外徑6.2m,內徑5.5 m,寬1.5 m,管片采用螺栓進行連接。盾構機、管片以及注漿材料統一采用線彈性模型,考慮到管片接頭的拼裝,將管片的剛度按0.85的系數進行折減[11]。注漿漿液考慮軟注漿液和硬注漿液2種,在隧道開挖5環后將軟注漿液硬化為硬注漿液[12]。材料參數如表 3所示。

3.4 建筑物參數確定

考慮建筑物為地上3層砌體結構,層高3 m,無地下室,墻厚240 mm;建筑物長度按表1中取值,寬5.1m,高9.3 m;基礎形式為條形基礎,寬0.6 m,埋深- 0.5 m;窗洞寬1.2 m,高1.5 m,窗臺高0.9 m;建筑物樓板為現澆鋼筋混凝土板,板厚0.1 m。建筑物參數如表4所示。

3.5 施工過程

盾構隧道施工過程模擬:①計算地層的初始應力狀態,地層位移清零;②施加砌體建筑物,位移清零;③鈍化隧道開挖土體,激活盾殼和支護壓力;④鈍化盾殼,激活管片和軟注漿液,開挖5環后激活硬注漿液;⑤重復③~④至隧道開挖完成。

4 計算結果分析

正交試驗表采用6因素5水平正交試驗表進行設計,正交試驗表及數值模擬計算結果如表5所示。正交試驗結果的分析處理有直觀分析和方差分析2 種分析法[13]。

4.1 直觀分析

直觀分析法也稱極差分析法,是通過分析每個因素的平均極差來解決問題。所謂極差就是極大平均值減去極小平均值得出的差。根據極差,就能得出主要影響因素,以及最優方案和最危險方案。表6為施工過程中墻體最大拉應力增量極差分析結果,表6中Ki為影響因素水平為i時,所對應的計算結果之和;ki = Ki /s,s為任一列上各水平出現的次數;極差R = max{k1,k2,k3,k4,k5}- min{k1,k2,k3,k4,k5}。

由表6對正交試驗結果的極差分析可知,盾構隧道下穿砌體建筑物過程中,建筑物中心線與隧道軸線的水平間距這一影響因素的極差最大,地層類型的極差最小;按各因素極差從大到小得出影響因素的主次順序為:建筑物中心線與隧道軸線間距、建筑物長度、隧道軸線與建筑物中心線夾角、隧道埋深、地層類型。

為更直觀分析各因素對墻體拉應力增量的影響趨勢,根據表6極差分析結果作各因素對墻體最大拉應力增量直觀分析圖,如圖5所示。

由圖5中各因素對墻體最大拉應力增量趨勢可知,當地層為粉砂、隧道埋深為1.5D、水平間距為 D、隧道與建筑物夾角為0°、建筑物長為42m時,建筑物墻體所受到的最大拉應力增量最大,為最危險方案;當地層為礫砂、隧道埋深為3.5D、水平間距為4D、隧道與建筑物夾角為90°、建筑物長為18 m時為最優方案。

4.2 方差分析

為確定試驗結果差異是來自于不同影響因素相應水平的改變還是來自試驗誤差,取顯著水平α = 0.05對施工過程中墻體最大拉應力增量進行方差分析。

在對施工過程中墻體最大拉應力增量進行極差分析時,由于地層類型因素的均方小于誤差的均方,所以將地層類型因素歸入誤差中,重新進行離差平方和、自由度以及均方的計算,形成新的誤差,最終計算結果見表7。

根據表7試驗結果方差分析和試驗因素顯著性分析可知,隧道軸線與建筑物中心線間距、建筑物長度以及建筑物與隧道夾角的方差F值均大于F0.01,表明這3個因素對試驗結果有高度顯著影響,為關鍵因素;隧道埋深的方差F 值大于F0.05,小于F0.01,對試驗結果影響顯著,為次要因素。該結論與極差分析的結果是一致的,進一步驗證了極差分析中主次因素的正確性。

5 基于正交試驗的方案優化及評價指標

5.1 方案優化

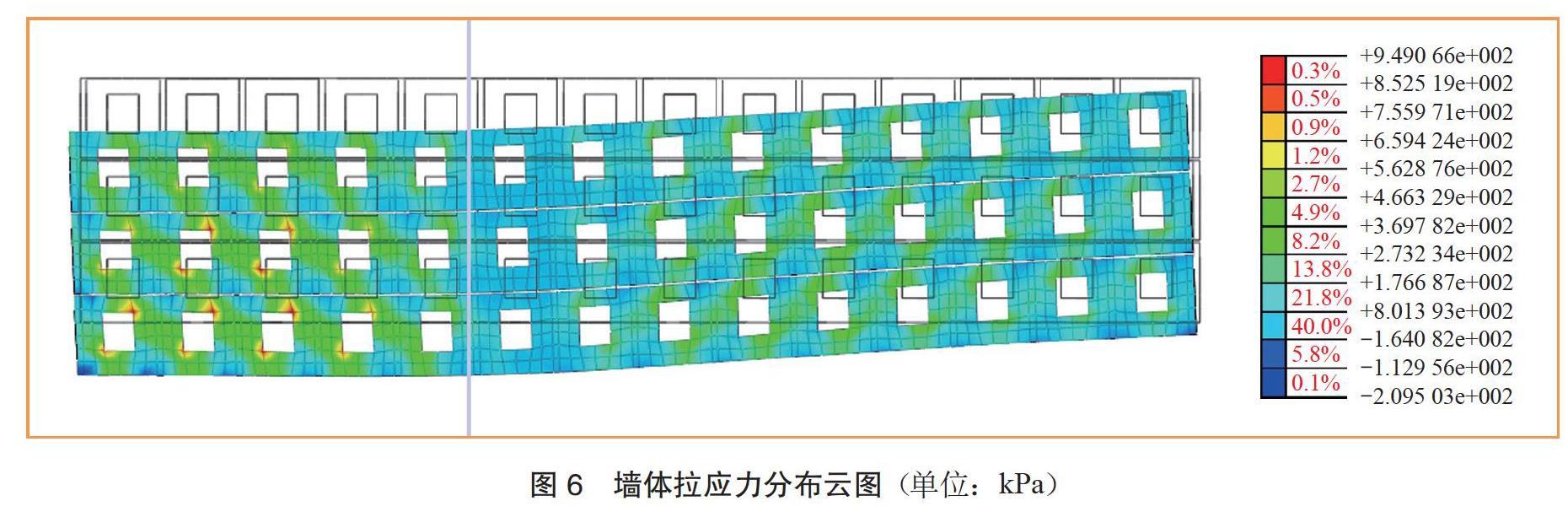

根據正交試驗直觀分析結果可以得出最優方案和最危險方案,由于最優方案不是下穿情況,所以對最危險方案進行分析。最危險方案計算得到墻體拉應力分布如圖6所示。

從圖6中可以看出,建筑物墻體拉應力分布總體上呈倒八字形,指向建筑物沉降最大位置處;然而建筑物拉應力最大的位置出現在窗戶角上,與拉應力分布相反呈八字形,易形成八字形斜裂縫,此時建筑物墻體最大拉應力增量為687.687 kPa。

將最危險方案結果與正交試驗結果進行對比,發現正交試驗方案中墻體拉應力增量最大的試驗編號為24,此時墻體拉應力增量為652.98 kPa,小于最危險方案中墻體的最大拉應力增量。對比試驗編號24中各影響因素的水平與最危險方案中各影響因素的水平可知,2種方案中只有地層類型和隧道埋深的影響因素水平不同,其余影響因素的水平均相同。結合極差和方差分析中各影響因素的大小可知,隧道埋深與地層類型為次要因素,對試驗的結果影響較小,從這2方面可以判斷出此次正交試驗結果具有一定的合理性和正確性。

5.2 以地表最大沉降值為評價指標

以常見的地表最大沉降量為評價指標,分析盾構隧道施工對地表沉降的影響,其正交試驗結果見表5,地表最大沉降值極差分析結果如表8所示。由表8對正交試驗結果的極差分析可知,盾構隧道下穿砌體建筑物過程中,以地表最大沉降量為評價指標時,地層類型的極差最大,建筑物長度的極差最小;按各因素極差從大到小得出影響因素的主次順序為:地層類型、隧道軸線與建筑物中心線夾角、建筑物中心線與隧道軸線間距、隧道埋深、建筑物長度。

對以地表最大沉降值為指標的試驗結果進行方差分析,精確估計各因素對試驗結果影響的重要程度,方差分析結果如表9所示。根據表9中方差分析和試驗因素顯著性分析結果可知,地層類型的方差F值大于 F0.01,表明該因素對試驗結果有高度顯著的影響,為關鍵因素;而隧道埋深、隧道軸線與建筑物中心線間距、建筑物與隧道夾角、建筑物長度這4 個因素的方差F 值均小于F0.1,表明這4類因素水平的變化對地表最大沉降的影響較小,為次要因素,該結論與表8中極差分析結果一致。

對比4.1節和5.2節中的影響因素主次順序可知,在正交試驗中,采用不同評價指標得出的各影響因素的影響程度是不同的。對于本文而言,采用盾構隧道施工過程中砌體結構房屋墻體的最大拉應力增量為評價指標時,建筑物中心線與隧道軸線間距為最主要影響因素;而采用地表沉降作為評價指標時,高度顯著的影響因素則是地層類型。

6 結論

(1)以不同的指標評價盾構隧道施工對周圍砌體結構建筑物的影響時,得出的主要影響因素不同。以墻體最大拉應力增量為評價指標時,建筑物中心線與隧道軸線間距為主要影響因素;而以地表最大沉降值為評價指標時,地層類型為主要影響因素。

(2)當以建筑物墻體拉應力增量作為評價指標時,盾構隧道下穿砌體結構房屋的主次影響因素依次為,建筑物中心線與隧道軸線間距、建筑物長度、隧道軸線與建筑物中心線夾角、隧道埋深、地層類型。

(3)在隧道設計階段,若不可避免地要下穿砌體結構建筑物時,應盡量避免建筑物中心線與隧道軸線的間距為1D,因為此間距為最危險間距。

參考文獻

[1]朱才輝. 西安黃土層地鐵盾構施工引起地層變形規律研究[D]. 陜西西安:西安理工大學,2009.

[2]丁祖德,彭立敏,施成華. 地鐵隧道穿越角度對地表建筑物的影響分析[J]. 巖土力學,2011,32(11):3387-3392.

[3]張立茂,冉連月,吳賢國,等. 盾構施工臨近建筑物變形影響因素關聯性分析[J]. 鐵道標準設計,2016,60(9): 94-99.

[4]王俊,林國進,唐協,等. 砂土地層盾構隧道穩定性三維離散元研究[J]. 西南交通大學學報,2018,53(2):312-321.

[5]魏綱,陳春來. 雙圓盾構施工對鄰近砌體建筑物影響的數值模擬[J]. 工業建筑,2012,42(1):117-122.

[6]趙淑芹. 盾構隧道施工對地面砌體結構房屋的影響[D]. 黑龍江哈爾濱:哈爾濱工業大學,2012.

[7]孫宇坤. 受盾構隧道施工影響的砌體結構房屋性狀研究[D]. 浙江杭州:浙江大學,2012.

[8]化建新,鄭建國.工程地質手冊[M]. 北京:中國建筑工業出版社,2018.

[9]曹海靜. 成都地鐵砂卵石基坑變形監控指標研究[D].北京:中國鐵道科學研究院,2015.

[10] 劉釗,李子春,劉國楠,等. 花崗巖殘積土的修正摩爾庫倫模型參數取值研究[J]. 鐵道建筑,2017(3):89-92.

[11] 來弘鵬,鄭海偉,何秋敏,等. 砂土地層盾構隧道小角度斜下穿既有隧道施工參數優化研究[J]. 中國公路學報,2018,31(10):130-140.

[12] 魏綱.雙線盾構隧道施工環境效應評價與控制[M]. 北京:北京建筑工業出版社,2018.

[13] 李云雁,胡傳榮.試驗設計與數據處理[M]. 北京:化學工業出版社,2017.

[14] 白中坤,楊朝帥,于少輝. 正交試驗法在旋噴樁參數試驗中的應用[J]. 地下空間與工程學報,2014,10(3):624- 629.

[15] 王輝,王鵬,梁明純. 地鐵隧道開挖超前小導管預注漿參數對地表沉降的影響[J]. 鐵道建筑,2019,59(3):47-51.

[16] 張雪嬋. 軟土地基狹長型深基坑性狀分析[D]. 浙江杭州:浙江大學,2012.

[17] 焦建偉,王空前. 淺覆土盾構最小埋深的正交試驗分析[J]. 現代隧道技術,2014,51(3):138-143,151.

[18] 周順華. 地鐵盾構法隧道下穿工程[M]. 北京:科學出版社,2017.

[19] 魏新江,魏綱,丁智. 盾構施工與鄰近不同位置建筑物相互影響分析[J]. 巖土力學,2007,28(S1):505-510.

[20] 彭立敏,丁祖德,黃娟,等. 隧道穿越方式對地表建筑物變形影響的數值分析[J]. 中南大學學報(自然科學版),2012,43(1):308-314.

收稿日期 2020-03-21

責任編輯 朱開明