“世界廁所日”:人類文明的另類書寫

石頭

2013年7月24日,第67屆聯合國大會通過決議,將每年的11月19日設立為“世界廁所日”,該節日推動安全飲用水和基本衛生設施的建設,倡導人人享有清潔、舒適及衛生的環境。旨在通過全世界人民的努力,共同改善世界環境衛生問題。

幾年后,一場“廁所革命”席卷中國,它改變了中國人對廁所的認知,也被國家領導人稱為“是城鄉文明建設的重要方面,不但景區、城市要抓,農村也要抓,要把它作為鄉村振興戰略的一項具體工作來推進,努力補齊這塊影響群眾生活品質的短板。”

關于“屎尿屁”的一切

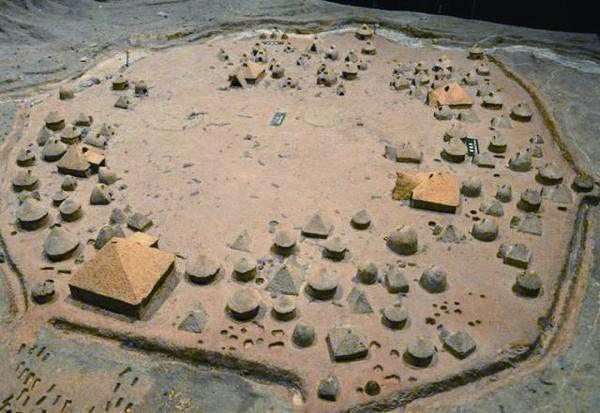

廁所與人類生活息息相關,也是人類文明的重要組成部分。距今五千年的西安半坡村氏族部落遺址里發現的一個土坑,被視作中國廁所的起源。

周代,廁所被稱為“井溷”。“溷”原專指豬圈,至秦漢則兼豬圈與廁所兩重含義。這一設施直到20世紀80年代還在延用,在北方農村叫作“連茅圈”。

隨著文明的推演,廁所也不斷改進。秦漢時,廁所分蹲、坐兩式,區分男女,并有隔斷。漢代尤為重視隱私和使用的方便,并增添了通風設計。唐朝專設“司廁”的官員。進入宋朝,汴梁等大都市的公廁已具行業性質,有專人管理。清嘉慶年間出現了收費公廁。

新中國成立初期,全國上下建廁所、管糞便、除四害。但直到上世紀80年代,中國的廁所依然讓人尷尬。當時外國人來中國上廁所的體驗就是4個字——哭、笑、叫、跳。很多景區的廁所不僅人多,而且衛生狀況堪憂。日本游客在去完西安兵馬俑博物館外的廁所后,尷尬地一邊大笑,一邊搖頭。

20世紀80年代,以籌備亞運會為契機,北京市政府組織進行了大規模的市容整潔行動,其中包括對公共廁所的衛生整治。這場革命主要是從衛生防病角度入手,以改變廁所“數量少、環境差”的現狀為目的。數據顯示,1984年至1989年,北京市新建、改建公共廁所1300多座,使6000多座公共廁所基本達到了水沖廁所的干凈衛生要求。

新世紀以后,中國城鄉“如廁難,難于上青天”的狀況已基本解決,根據國家衛計委統計,截至2014年,中國衛生廁所普及率已從1993年的7.5%提高到了76.1%。

但對于旅游景區來說,“如廁難”問題依然沒有解決。

旅游業的“廁所革命”

2015年初,國家旅游局做出了在全國范圍內開展“旅游廁所建設管理大行動”的工作部署,將廁所革命列入“旅游515”工程。時任國家旅游局局長的李金早發表了署名文章,開啟了廁所革命的序幕。

在文章中,他除了把“意義”“作用”講清,更下大筆墨在“如何做”上。他提出“變革觀念、政府主導、創新機制、革新技術、務實推進、全民參與”幾項工作重點,將“廁所建設管理作為推進旅游公共服務設施建設的重點和突破口”。

隨后,國家旅游局制定了“全國旅游廁所建設管理三年行動計劃”,提出2015-2017年,通過政策引導、資金補助、標準規范等方式,持續推動3年內全國新建、改擴建旅游廁所5.7萬座,其中新建3.3萬座,改擴建2.4萬座,實現“數量充足、干凈無味、實用免費、管理有效”的目標。

此后各地高度重視,紛紛響應,切實將廁所革命作為基礎工程、文明工程、民生工程來抓,廁所革命取得明顯成效,從2015年年初到2017年4月底,全國共完成新改建廁所52485座,占廁所革命三年行動計劃(共5.7萬座)的92.71%。

2017年底,原國家旅游局又制定了“廁所革命新三年行動計劃和實施方案”,提出2018年全國新建改擴建2.4萬座旅游廁所,未來三年完成6.4萬座旅游廁所建設任務。

隨著廁所革命不斷完成行動計劃和實現預計目標,還開辟了公共服務體系建設的全新局面,真正引發了一系列革命。如在廁所革命中,先后修訂了旅游廁所國家標準,制定了實施細則,強化了男女廁位比例協調、第三衛生間的配備,并強化示范標準,強化引領導向。先后協調相關部門解決廁所建設用地、規劃審批、項目驗收、用水用電等問題,為“廁所革命”的發展提供有了力支撐。

此外,運用新科技提升廁所管理也有很多成功案例。例如,一些景區運用“互聯網+”信息技術,實現了廁所管理的“中央集群托管”,景區每個廁所從廁紙、洗手液等耗材的調度配送,到保潔清掃、緊急救助等指令的動態提醒,都通過互聯網實現了實時監控和預警。原國家旅游局借助高德地圖社會化平臺推出了廁所精準定位和動態導航的“中國全域旅游廁所導航系統”,讓游客用手機就可以一鍵搜到附近2公里范圍內的所有廁所。

從公共服務到科技創新,小小的“廁所”,連接起大大的市場,真正在中國掀起了一場“革命”。

全域旅游中的“廁所革命”

“全域旅游要從細節抓起,這個細節就是旅游廁所。”地方政府相關領導對品橙旅游表示。在國家全域旅游示范區的驗收中,旅游廁所的分值占30分,其中分布合理10分,管理規范10分,比例適當3分,文明宣傳3分,免費開放4分,在驗收選項中分值比例較高,更成為驗收組明查暗訪的重點區域。

在沒有創建成功的各縣市區,旅游廁所也成為關注的焦點。貴陽省荔波縣打造了4家文旅星級旅游服務站,分別展現了4個主要少數民族的特色。“這里既是公共衛生間,也是游客服務點和休憩區,可以品茶休憩。”荔波縣相關負責人介紹道,“通過推進‘以商管廁、以商養廁機制,采取市場化模式進行廁所管理,可推動旅游廁所長效化、常態化管理,同時旅游公廁還融入咨詢、觀光等功能,讓旅游廁所建設貫穿于其他旅游要素環節,提升游客體驗式服務水平,進一步增強游客滿意度。”

北京第二外國語學院中國文化和旅游產業研究院副教授吳麗云對品橙旅游表示:“全域旅游時代,城市和鄉村的日常環境也是旅游發展的重要組成要素和旅游吸引物之一。廁所是目的地城市文明程度的一張名片,廁所的數量、清潔和布局關系到游客的出行體驗度和百姓生活的便利度。以廁所革命為抓手,推動旅游目的地城市完善旅游基礎設施,提升公共服務,優化城鄉發展環境,意義非常重大。全域旅游的發展,離不開廁所革命的推動。小廁所,大民生,廁所背后所反映的社會文明程度和旅游的品質感,也是全域旅游發展的應有之義。”

縱觀人類的歷史,接受自己以及排泄物的態度決定了一個民族的文明程度。摩西帶領以色列人逃離埃及之后發布的第一條訓令是“掩埋好你們的排泄物”。在羅馬可容納3000人的大浴室里便池上鐫刻的箴言“能夠在一起排便的民族才是團結的民族”。近代西方的心理學巨匠西格蒙德·弗洛伊德曾經指出:人間正道就是承認屎溺的存在,并盡可能給予它應有的尊嚴。法國藝術家杜尚首先打破了用現代主義中這種高高在上的美學的形式主義式樣,于是“小便池”橫空出世……

在中國,“如廁”并不經常被人提及,甚至是羞于被人提及,但從旅游業開始的這一場“革命”讓人們正視了自己的生存與旅游空間。在“世界廁所日”,讓這場“革命”有更好的結果,走向更美好的未來,是所有中國旅游業者、甚至所有中國人的需要與渴望,也是我們給自己乃至世界最好的節日賀禮。