“通過儀式”視角下的梓潼葬俗研究

張沙

葬俗是一種通過儀式。梓潼喪葬主要有五方開路、念祭文、分五谷等儀式,其意義是幫助死者與生者的順利過渡、傳承孝道觀念、整合家族和社區力量。但這一葬俗帶有較強的超自然主義、功利主義和形式主義色彩,并且和政府倡導的簡葬政策有所違背。

研究背景

死亡是一種通過儀式,它包括分離、閾限和聚合階段。對漢族而言,將死者的存在狀態轉化為祖先、實現生者的情感過渡是一種考驗。梓潼是一個漢族為主體的地區,其葬俗具有地方性,其中,五方開路、念祭文、分五谷等是其主要特色。接下來,筆者將描述其儀式環節并用“通過儀式”理論分析其社會文化意義。

梓潼地區喪葬儀式過程

儀式前:包括對遺體的處理、請端公看期、說死信等階段。

(1)對遺體的處理包括小殮與大殮。小殮包括為死者整飭身體、梳理妝容、穿壽衣。大殮指將死者放入堂屋棺材中。其中,死者左手佩戴裝滿鈔紙灰的紅色口袋、右手戴打狗饃。

(2)看期。主人家請端公看期,確認送葬、入土時間和墓穴選址。

(3)說死信。即孝子身披孝袍告知親戚這一訊息,期間他不能進入別人家,只能站在門外,等待親人出門,然后孝子下跪說“我的XX走了!”并告知具體送葬日期。

儀式中:送葬。“葬”是對死者有形遺體處理的最后過程。梓潼葬禮一般舉行兩天,包括拿紙貨、念祭文、五方開路、出殯等環節。

(1)拿紙貨。紙貨是指用紙制作的各種物品,如靈房、馬、轎子或其他東西等,紙貨由死者女兒準備。

(2)五方開路。其本質是“開通道路,釋放亡魂,度品上宮。”儀式前,端公在五方(東南西北中)設壇,每一搖引魂幡。壇中是主祭壇,放置死者牌位和祭品。死者親屬則在五方燒紙錢。之后按一定順序轉五方。然后,端公用木劍依次擊碎瓦片,意為破土。

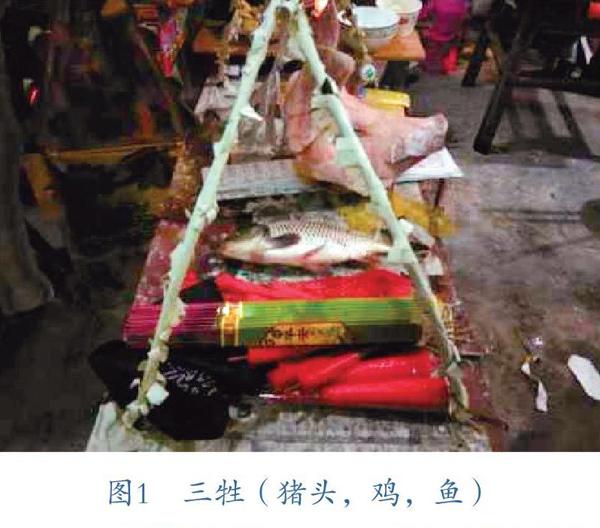

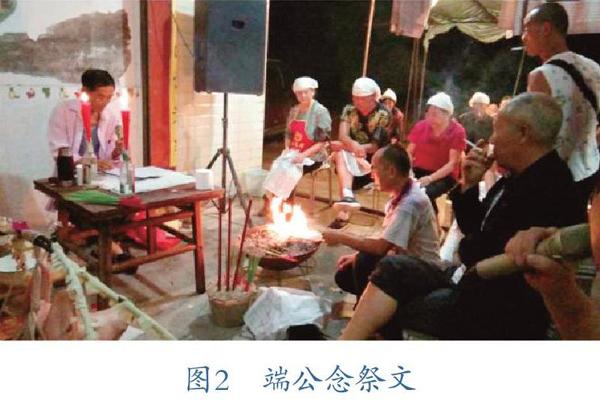

(3)念祭文。祭文是一種表達對死者追思的文體,以悲調為主。祭文由端公所寫,包括死者生平、親屬關系、貢獻等內容。念祭文儀式在晚宴結束后舉行,包括主祭和客祭等環節。主祭指主人家對亡者一生的大總結,客祭指客人對亡者一生的大總結。念祭文前,要準備三牲(魚、雞、豬頭)。端公念祭文時,主要親屬要在堂屋前跪拜。端公念完一段后,樂師們便奏樂,然后端公接著念,期間孝子孝孫們要手拿香,并由某個專門人士將它們獻給死者牌位。這一過程不間斷。儀式尾聲,主持人通知大家出殯時間,然后賓客散。

儀式后期:出殯。它大致包括驗棺、破土、吃筋筋、分五谷、上土等環節。

(1)驗棺。在約定時間,死者親屬、樂師、端公、抬棺人等都聚集起來,端公確認死者無誤,然后安排抬棺人將棺材抬往墓地,然后撤門聯。行走順序為抬棺人在前,嗩吶師緊隨,親屬拿著紙貨、遺像、引魂雞、花圈等隨后。端公則最后去。

(2)破土。端公在五方挖一金樁,給棺木定向,派人除去周圍雜草、燒紙貨,并用生石灰畫七星點斗,每個星宿放一枚硬幣,在墓穴正中挖一坑,放一碗水,碗上放書,書上放毛筆、墨水和小圓鏡,表示希望子孫后代都能成讀書人。

(3)吃筋筋。筋筋是一種特殊食物,過去是豌豆粉條,現為攜帶方便改為糖果、瓜子、花生等零食。由死者兒媳給在場眾人發“筋筋”,筋筋必須被當場吃完。

(4)分五谷。五谷是麥子、谷子、玉米、芝麻、高粱,被提前放在斗上。它們由端公替死者分配,分配對象為死者主要親屬,其中,孝子得最多,其他人得少部分。當其他親屬領到五谷后便飛快往外跑,剩下大量五谷由孝子得,即孝子背斗。

(5)拜況與上土。拜況過程是樂師在前、孝子孝孫緊隨其后,左三圈右三圈拜死者,期間端公要說一些祝愿死者后人發財發福的話。上土是墓穴的空隙填滿,然后立墳臺。

之后,人們便回主人家吃飯,吃完飯整個葬禮便結束了。

“通過儀式”視角下梓潼葬俗的社會文化意義

通過儀式包括三個階段。第一個階段指個體或群體從原有的處境或社會結構中分離出去;在第二個階段通過者迷糊不清、模棱兩可;在第三階段,儀式主體(個體或群體)重新獲得了相對穩定的狀態,并獲得了明確定義、結構性類型的權利和義務。具體到梓潼葬禮,它的社會文化意義有幫助死者與生者的順利過渡、傳承孝道觀念、整合家族和社區力量等方面。

(1)幫助死者與生者順利過渡。在人們的觀念中,死亡終歸是一件可怕危險的事。同時,人們對死者又充滿了懷念。葬禮的繁瑣儀式都是為了讓死者的靈魂更好地進入另一個世界,也讓生者得以宣泄和轉換情感。

范·蓋內普曾說,“亡者都必須經歷一段路途,相關的生者都小心地為他們準備一切路上所需物品(如衣物、食品、武器或工具),以及那些具有巫術—宗教意義的東西(護身符、咒附、符號等)。這一切都是為了保證亡者旅途安全,被順利接收到新地方,如同生者旅行一樣。”在梓潼,人們為死者準備打狗饃、抄紙、紙貨、陰宅、墓穴等,都是為了讓死者能順利到達新世界。“透過這些祭品,我們也可試著去理解,這些準備祭祀的人,如何去建構與想象另一個世界。人類會將現實世界中的情況構筑成對不可見世界的想象,因此人們便將日常生活中對于衣、食、娛樂的需求投射到所想象的神靈世界。”人們相信地府里充滿了各種邪惡力量,為此必須準備大量錢財來賄賂。念祭儀式同樣服務于這一目的,它強調死者的苦難與貢獻。同時,喪禮的制約使得死者家屬擁有了一個合理宣泄內心悲傷和痛苦的渠道。

(2)傳承孝道觀念。從宗法倫理角度看,子輩們擁有的一切都是祖宗賜給的,后輩對祖宗有著永遠擺脫不了的責任義務——對活著長輩的服從、贍養、關懷和尊敬;對死去祖宗的侍奉、照顧、熱愛和崇拜。在梓潼,父母亡,為其舉行厚葬便是盡孝的體現。孝道觀念在儀式中也得以強化和再生產。

如念祭文、分五谷都強調父母對子女的好,也強調子女要對父母感恩。莫斯曾在《禮物》一書中主要提出三個概念,其中一個是相互饋贈的人群之間,有不斷彼此給予、接收以及回報的義務,也是一種“互惠”的關系。在梓潼葬禮上,五谷由祖先賜予。當地人表示,過去大部分人都是農民,農民離不開農業,這些五谷既是維持生計的主要來源,也是家庭財富的象征。分五谷儀式是實現家庭財富的代際傳承和延續的方式。至于孝子孝孫領完五谷后逃跑是為了不讓財富被他人所竊取,所以他們要趕緊將五谷帶回家藏好。這也體現出人們對于財富的珍視態度,同時通過這種方式,祖先對子孫的恩德也能讓子孫更好地銘記。

華琛曾說,“死亡并沒有將中國人之間的互惠關系終止,而是把這種連系轉變,并常常加以強化。在中國人的喪禮和安葬之后的祭祀活動中,主要特點是將食物、金錢和物資轉移給死者,而在生的人期望能得到一些物質回報,這包括運氣、財富和子孫。”

(3)整合家族和社區力量。葬禮作為一個家庭、家族乃至一個村的重要社會事件,將分散的人群重新聯系在一起。通過共同參與葬禮活動,原本分散的親屬又緊密聯系在了一起。這也是葬禮儀式的社會整合意義。而在當代社會里,葬禮的意義更加顯得重要。因為“在目前工商社會中,家族內的人際關系也變得較為疏遠的社會現象下,藉由群體聚會的形式,無形中提供了社會支援的情境。

因此,喪禮也就成為少數凝聚家人、族人的機會,而且家族內的每個人都可藉由五服的區分重新確認自己在此群體中的身份或地位,形成彼此間需要講究的秩序、先后的差序關系。”在梓潼葬禮上,死者主要親屬都要過來參加,并且需要承擔一定責任和義務,如死者的兒子要為死者準備葬禮,死者的女兒女婿也要購買紙貨,死者的其他親屬也要幫忙。

通過共同參與這樣一種復雜的活動,人際關系網絡得以重塑。同時,只有死者的兒子有權利得到最多的財富,其他親屬只能得到少量的財富,這也是一種對父權制和財產繼承權力的再生產。

新思考

梓潼葬俗主要有請端公看期、五方開路、念祭文、分五谷等儀式。其目的可以從個人和社會兩個角度來考慮。從個人角度而言,可以讓死者的靈魂得到安息,實現生者悲傷情緒的一種宣泄和轉移。從社會層面而言,則有助于傳承儒家的孝道觀念并整合家庭和社區力量。然而,近年來,梓潼喪葬習俗因城市化和政策因素而簡化了許多,部分原本應該由死者兒女負責的儀式環節,如念祭文,現在則由專業人士一手操辦,這種責任的轉移使得整個儀式充滿了形式主義色彩,而缺少了死者親屬自身情感的表達。為了討好死者的親人,端公在撰寫祭文時盡量寫好話,但這是否真的能幫助死者實現超脫呢?“如果面對生命的終結,依舊無法坦然,依舊存有裝飾,則生命可能呈現另一種空幻,猶如鏡花水月。”這樣,死者的個人性特征就被隱而不見了。同時,葬禮本身的一些儀式環節充滿了功利主義色彩,如死者親屬準備的毛筆、鏡子等,都是為了希望死者能保佑后代多出讀書人。同時,出于攀比的需要,人們在葬禮上的花銷很大,它包括請端公、樂師、廚師、抬棺人等的支出以及酒水的支出,這也是和地方政府倡導的簡葬政策有所沖突。筆者斷言,隨著時代的發展,這一葬俗的超自然因素將會褪去,而更富有人為主義色彩。

作者單位:四川文化藝術學院