時代課題:AI語境下的隱私保護

錢世超

AI技術的大量采用存在法律風險

在AI應用中有效保護個人隱私

所謂AI,就是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統(tǒng)的一門科學。其主要應用領域包括:機器視覺、指紋識別、人臉識別、視網(wǎng)膜識別、掌紋識別、專家系統(tǒng)、自動規(guī)劃等。

中國很重視AI的研究與應用,目前已將其上升為優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略,初步確立了AI發(fā)展的領先地區(qū),例如上海。中國的幾個特大城市,在計算機視覺、語音語義識別、腦智工程等領域都有了深入的研究和應用。

如果是在5年前,人們或許不會對自己的個人信息如此敏感。但在AI技術被廣泛應用于個人信息的采集、存儲和應用后,例如人臉特征、指紋特征被用于電子支付、身份認證等,使得個人特征信息變得比貨幣更為重要。如今,人們通過網(wǎng)絡上傳一張自己的照片,在無濾鏡、無修改的情況下,都難免會有所顧慮——如果這些信息被所謂的“數(shù)據(jù)采集公司”收集并泄露,其風險之大是令人難以預估的。

目前,AI不僅已經(jīng)在工業(yè)領域有了廣泛的應用,而且開始在社會管理中得到廣泛應用。有些應用是在人們不知不覺中進行的。這些應用確實方便了社會管理,但由此引發(fā)的個人特征信息泄露、隱私泄露問題也令人擔憂。比如由于指紋識別技術的應用,很多手機在其功能實現(xiàn)的過程中廣泛采集個人指紋;銀行也會采集個人指紋;某些區(qū)域、機構(例如旅游景點)則利用指紋進行身份識別。

指紋是每個人不可更改的終身識別信息,這種信息被技術系統(tǒng)采集后,如何保管、如何防止泄露,值得我們好好思考。目前手機幾乎覆蓋了所有的人群,采集指紋已經(jīng)是一種非常普遍的現(xiàn)象,這會派生出一個巨大的指紋數(shù)據(jù)庫,如果沒有采取嚴格的管理措施和保護措施,一旦有信息泄露,其后果難以想象。

再比如人臉特征識別技術,現(xiàn)在已經(jīng)被廣泛應用于銀行、機場、海關、交通管理甚至居民區(qū)管理等領域。AI系統(tǒng)采集的人臉特征信息如何保管、如何防止泄露,也是值得我們思考并盡快采取措施加以應對的重要問題。

還有手機定位功能,它可以將每個人的活動軌跡準確定位和記錄,這些信息明顯屬于個人隱私,一旦泄露并掌握在某些有不良企圖的人手中,將會對個人的人身、財產(chǎn)及隱私安全造成嚴重后果。

將AI作為重點發(fā)展方向,這個決策是十分正確的。但在AI的開發(fā)及應用方面,一定要考慮如何防止個人信息泄露、如何有效保護個人隱私以及如何保護每個人的尊嚴。這些問題如果不及時考慮并采取措施應對,將會產(chǎn)生難以想象的后果,于國于民都會造成巨大損失。

避免造成“透明人”的幾點建議

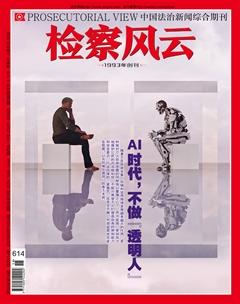

AI技術如果應用得好,定會造福國家與社會,但涉及個人隱私的大數(shù)據(jù)一旦泄露,每個人都有變成“透明人”的危險,感到自己好像“赤裸于這個世界”。這既傷害個人尊嚴,同時也會給不法者以可乘之機,對國家和社會產(chǎn)生危害。

人們生活在高科技加持的城市中,一定要有安全感。如果有人感到自己是“透明人”,時刻都處在別人的監(jiān)視之下,那么自然很難有安全感。因此,我們建議在AI技術應用領域,一定要將個人的尊嚴感和安全感放在重要位置,絕不能因為便于城市管理而犧牲個人的隱私權益。因此,AI技術中的定位、人臉特征識別、指紋識別等技術,一定要慎用。

我們建議政府加快解決AI時代存在的個人信息泄露問題,及時制定出臺相關規(guī)定,嚴格限制對個人信息進行采集的單位、行業(yè)和采集方法,建立個人特征信息采集的許可制度,規(guī)定哪些單位和行業(yè)是可以采集個人信息的,哪些單位和行業(yè)是不被允許的,并嚴格執(zhí)行,一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)采集者,就給予嚴厲處罰。

建議政府盡快采取措施,制定對個人信息實施保護的方法,制定嚴格的防泄露措施和使用規(guī)范,明確規(guī)定哪些社會管理領域可以應用個人特征信息,哪些領域不能使用這類信息。絕不能讓個人信息的應用遍地開花,絕不能為了不必要的高效率而放任對個人信息的濫用。防止個人信息的泄露,保護好每個人的隱私和尊嚴。

特別建議城市交通管理領域,不要輕易采用人臉特征識別技術,因為一旦采用,看似可以讓這個城市的每個人快速形成規(guī)范的交通意識,但這將使每個人感覺自己處在監(jiān)視之下,處于“透明狀態(tài)”,這有一定的危險。培養(yǎng)交通守法意識,最終靠的是每個人文明程度的提升,而不能只依賴技術手段進行約束。

我們還希望能夠有專門針對人臉識別領域的規(guī)范條例出臺。雖然我國《網(wǎng)絡安全法》明確將個人生物特征信息納入個人信息范圍,但對于信息的使用、存儲、傳輸、管理仍要進一步細化。很多人就此呼吁,相關部門應組織專家學者,對人臉識別技術在現(xiàn)實運用中的安全隱患、隱私風險等予以評估,建立行業(yè)標準和國家標準;探討建立相應的監(jiān)管制度乃至立法,規(guī)范人臉識別的信息采集與運用程序和隱私邊界。比如,哪些領域可運用人臉識別技術,哪些領域禁止運用,該如何保障公眾的知情權、選擇權、同意權與信息安全,若有個人信息遭到泄露,如何予以應對和懲處。

關于AI時代公民個人信息的保護,可以從兩個方面考慮:一是對于公民自身來說,我們不能對其期望太高,不能把責任完全壓在公民個人身上。在這方面,加強宣傳不僅很重要,而且也很急迫。

在一些與個人信息泄露有關的案件中,犯罪嫌疑人對侵犯公民個人信息的行為并沒有充分認識,甚至完全沒有概念。因此,司法機關和媒體需要進行宣傳,以避免或減少此類事件的發(fā)生。司法機關在辦案中可以通過檢察建議、司法建議等方式,從法律角度向公眾提示風險;可以通過新聞發(fā)布會或發(fā)布案例等方式,面向社會加大宣傳力度。此外,長效的防范還要依靠社會公眾一起參與,這是預防的重點。當前,民眾對于個人信息保護的意識還比較薄弱,要加強這方面的宣傳、教育和引導。

二是要對行業(yè)進行有效的規(guī)范。相關行業(yè)往往可以便捷且大量地獲取公民的個人信息,AI加持的高科技手段加劇了這一狀況,使行業(yè)企業(yè)成為信息的主要泄露源。因此,要充分管緊并抓好行業(yè)規(guī)范這個重點。目前一些網(wǎng)絡違法犯罪的防范,并不專門針對侵犯公民個人信息罪或網(wǎng)絡詐騙罪,而是一個體系化、全面化的防范體系。

公民個人信息涉及社會的方方面面,公檢法機關固然要發(fā)揮重要作用,但其根源還在于行業(yè)規(guī)范的成熟和完備,以及行業(yè)協(xié)會的監(jiān)管和預防。這當中少不了運營商、金融機構、銀行以及相關的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)協(xié)會、互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)等的參與。首先要想辦法將內部的防范體系建好,把數(shù)據(jù)資源的出口守好;其次,行業(yè)內部的從業(yè)人員,從其入職培訓開始就要加強信息保護意識的培養(yǎng)。