一平方英寸的旅程

一顆 2.54 厘米乘以 2.54 厘米大小的石頭,究竟可以告訴我們多少故事?之前因為讀到《一平方英寸的寂靜》(One Square Inch of Silence)這本書,認識了作者戈登·漢普頓,他是一位自然野地的錄音師,經驗豐富,獲獎無數。在戈登近三十年的錄音經驗中,最棒的錄音地點是在美國奧林匹克國家公園內的霍河雨林,于是他把過去一位印第安酋長送給他的一顆石頭,放在這個最精彩的聲音殿堂里,當作他所要保護自然聲景的目標,我寫信向他表達對他所作所為的欣賞,并且把自己在森林中錄到的天籟 CD 寄送給戈登。

就跟戈登的經驗一樣,過去十多年來,我在大自然中錄音,一方面被自然天籟所感動,一方面也感嘆,我們身處在充滿飛機聲、汽車引擎聲,以及各種人為聲音的世界里。因此,當《一平方英寸的寂靜》這本書出現時,我才發現,原來保護荒野的天籟,就跟保護荒野中的動植物一樣重要。而最讓我贊佩的,其實是戈登對荒野中“寂靜”的深入闡述。所謂的“寂靜”,不是沒有聲音,反而是萬物都存在的境界,重要的是,要保護那些荒野之聲,讓世世代代的人都聽得到。

從中國東臺灣出發的許愿石?

戈登開心地回信說,希望我能寄給他一枚來自中國臺灣的石頭,他要將這顆石頭放在他的“一平方英寸的寂靜”的地點,讓它也能感受到那份寂靜的力量。于是,我寄給戈登一顆我在東部河床上撿到的石頭,告訴他這條河發源自中央山脈,那里是我多年來收錄自然聲景最棒的地點。

還記得那次去花蓮工作,我在河床上被那一大片五彩繽紛的石頭所感動,這場相遇讓其中一顆卵石跟著我回了家。沒想到,它居然是帶著某種訊息而來。我把這顆石頭寄給了戈登,幾個星期后,戈登寫信跟我說,那是一顆許愿石,因為上面有著非常獨特的線條。戈登說,按照他們當地的傳說,如果我們對著這顆石頭許愿,然后把石頭扔進水里,愿望就會依照線條展開自己的旅行,并且在最后實現。接著戈登做了一個讓我非常驚訝的決定,他要把這顆石頭帶到霍河雨林一陣子之后,再寄回來還我。

“寂靜將會回家。”戈登向我預告著。那顆來自花蓮的寂靜石頭,將會繞過地球一周,回到我的手里。兩個從未見面的野地錄音師,就這樣你來我往,通過一顆石頭,進行了一場極為奇特的旅行。

當石頭重回我手中時,我該如何面對它呢?這可不是一顆普通的石頭,雖然它只是我在河床上巧遇的卵石,卻能漂洋過海,經歷這段傳奇,我不知道這顆石頭究竟會遇到什么樣的故事。這顆寂靜的許愿石,在我的腦海觸動起陣陣漣漪,一點也不安靜。

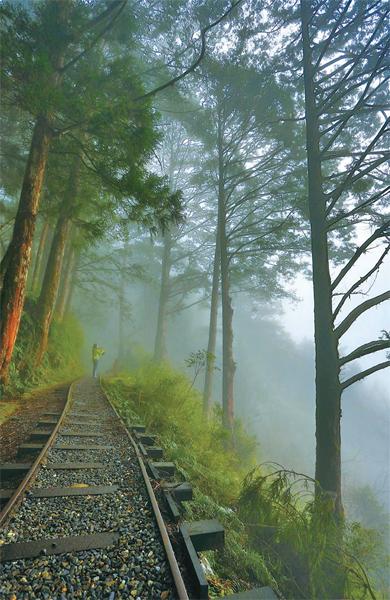

戈登特別選了一個奇妙的日子,2012 年 12 月 12 日,把這顆來自中國臺灣的石頭,在奧林匹克國家公園的博物館館長陪同下,護送到“一平方英寸的寂靜”這個據點,他拍了一些照片給我看,整體看來有點像是太平山或是棲蘭檜木林的感覺,他說那里有一棵高大的樺樹,從它枝條的形態,就可以看出最初從種子發芽的樣子;我突然明白,讓戈登著迷的,正是生命最原本應有的樣子,他追求那樣的純粹,并且努力從原始荒野的源頭,仔細聆聽生命的本質。

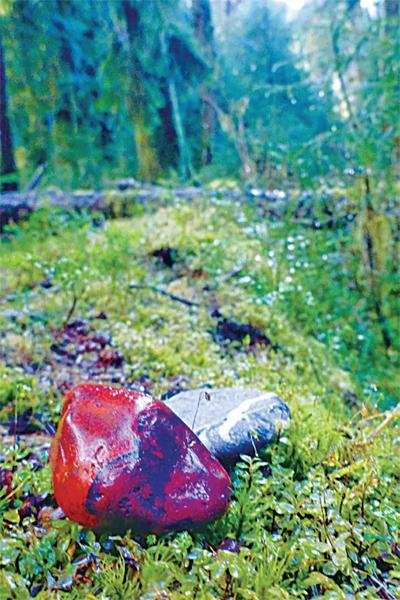

置放在霍河雨林一平方英寸的兩顆許愿石

寂靜

聆聽寂靜星球的所有珍貴?

這段時間,我跟戈登通了十多封書信,分享彼此在大自然錄音的經驗。我提到自己拍攝自然影像的心得與困惑,他感性地響應,當他碰到困難時,會把手放在一顆他在亞馬孫河撿到的石頭上三分鐘,用心去聆聽自己內心的聲音,而不光是用理性思考來判斷。他也介紹了正在建構的自然聲景圖書館,稱作“寂靜星球”,人們可以購買與使用戈登多年來在世界各地錄到的各種大自然聲音,包括森林、海洋、雨林、溪流等等,所得經費將回饋到孕育這些荒野聲音的棲地環境保護計劃。

有一天,我突然收到戈登寄來的一個包裹。打開一看,里面居然是張造型很像鑰匙的隨身碟,上面還有一排文字寫著:“你是被授權的使用者。”我立刻把它插進計算機中,發現里面都是大自然的聲音,而且錄音的規格很高,我得下載不同的播放軟件,才能欣賞到戈登所錄制的野地立體原音。

剎那間,我仿佛跟著戈登來到了大自然,我閉起眼睛,聽到了熟悉的聲音,不論它錄自何方,我都已經身歷其境。我身為野地錄音工作者,我知道自己的工作就是為環境做記錄做見證,總有一天,我得把所有的訊息傳出去,并回過頭來,去為保護這些天籟而努力。

保有荒野,讓自然擁有自然

終于,我的許愿石在 2013 年 2 月 19 日回到身邊,就在戈登把石頭寄回給我的同時,他還放入一顆當地的紅色小石頭。這個有趣的分身,讓我想到了戈登自己的寂靜石。他告訴我,有好事即將發生。

接著,戈登邀請我為美國奧林匹克國家公園正在進行的“荒野地位計劃”,到公眾論壇上發表意見與想法,這項計劃旨在向全世界搜集各種不同的建議,以作為國家公園接下來保護與管理的重要基礎。

戈登在信中問了我一個問題,那就是中國人怎么看荒野跟野性的不同。我嚇了一跳,因為很多年前,我去聆聽“環境倫理學之父”羅斯頓教授的演講時,他問了我幾乎一樣的問題。

原來美國人早在半世紀以前,就已經為自然與荒野下了定義。根據 1964 年《荒野法案》的解釋,“自然”或是“野性”強調生態的本質,而“荒野”更著重于一種未受干擾,保有最原始、最古老的范疇。因此美國劃出大片“荒野”,為了要屏除人類的一切干預與控制,讓自然擁有自然。

《荒野法案》是一個充滿謙卑尊重精神并對文明有著強烈反思的法案,對美國的環境保護影響卓著。然而,這樣的界定,歷經五十年,也備受爭議與挑戰。特別是針對森林的管理,有關森林火災、外來物種的入侵等等議題,經常與法案中所保障的內容有所沖突。但是讓我非常感動的是,當前許多爭議的焦點是落在對“荒野”地位的重新界定,從他們的文化、歷史,及無數的論述觀點中去深化與討論。我可以在他們的辯證中,看到新的管理標準的建構過程。

戈登·漢普頓教授

重要的是,他們通過全民討論來作為未來立論的基礎。這種做法,也是依據《國家環境政策法案》(簡稱NEPA)的重要精神,就是所有公共政策決定過程中,任何關系到環境的信息都應該公開透明的規定。因此,國家公園特別利用公眾論壇,來廣納──包括來自全世界的──民意。

石頭無語,我靜靜地把手放在上面三分鐘,一種聲音浮上心頭,我知道搶救大自然聲景的旅程即將展開。

編輯:沈海晨? haichenwowo@163.com

作者的話

我從小喜歡音樂,喜歡聲音,后來成了廣播電臺的主持人,并不是因為我喜歡說話,反而是喜歡聆聽。我熱愛去野外采集聲音,并且熱切地想把這些材料跟聽眾分享,于是開辟了一個中國臺灣地區少數以田野錄音為特色的廣播節目。

——范欽慧

聲音注釋

為了讓讀者快速進入每個故事獨特的聲音風景,特別設計了在線聲音注釋,收錄由作者錄音、旁白的聲景片段或相關的聲音延伸信息。掃描二維碼,并按標示的號碼,點選對應的曲目聆聽。

1﹒生活在充滿“聲音”的世界中,我們卻經常封閉自己的感官,失去了跟世界、跟自己聯結的線索。(聲音1)

2﹒戈登·漢普頓所收錄的“寂靜”跟我在中國臺灣聆聽到的“寂靜”,有什么不同呢?(聲音2)