二十世紀美國社會經濟轉型與人的異化

曾慶琦 馮濤

摘? 要:在進入二十世紀以后,西方藝術的發展開始延續藝術自身的發展規律,追尋藝術的本質。但現實主義題材的繪畫并未因受其影響而式微,相反,二十世紀社會的快速變革,給現實主義創作提供了更多的客觀對象和批判角度。二十世紀美國社會轉型與人的異化以美國的城市風景畫為切入點,探究現代社會下美國社會經濟轉型對人的異化。

關鍵詞:美國社會;經濟轉型;城市風景畫;異化

興起于十九世紀的現實主義藝術,在庫爾貝和杜米埃的倡導下,成為歐洲藝術發展歷程中的重要組成部分,它對社會現實的記錄與批判,是該藝術流派最鮮明的特色。進入二十世紀以后,現代藝術流派開始朝百花齊放的方向發展,逐步拋棄與客觀再現對象的聯系,并在形式上轉變為抽象或現成品藝術,使得現實主義藝術不再是藝術舞臺上的主角,但現實主義藝術依然時刻記錄著激蕩流變的社會現實,并成為變革社會中最醒目的圖像見證。其中美國本土的現實主義藝術流派,如精確主義和照相現實主義均以城市風景畫為媒介記錄并反思本國社會工業化大生產時期以及隨后去工業化進入“消費社會”的變遷對人的影響。

一、美國社會經濟轉型的背景

在十九世紀中葉,隨著電氣化時代的到來,社會面貌也經歷了翻天覆地的變化。由于國家初建,美國社會的現代化和工業化發展迅速,在工業生產方面,形成了所謂“美國體系”的機械化大生產模式。在此模式下,美國各地火車軌道的鋪設、大型工廠的建立都方興未艾,如采用了流水線作業的底特律福特汽車廠。這種標準化制造模式,使產品得以規整劃一從而實現量產,并為資本家積累財富創造條件,也為機械時代的現實主義藝術家的創作提供了新的社會景觀。

至二十世紀下半葉,美國躍居資本主義世界超級大國地位。隨著美國本土產業轉型,將承擔制造與生產工序的工廠搬遷至欠發達國家,從而形成了國內的“去工業化”浪潮,并從重工業逐漸轉向服務業、金融業和高新技術產業。美國各主要城市由此相繼進入丹尼爾·貝爾聲稱的第三產業主導的“后工業社會”。如“二戰”后紐約市的產業結構發生了巨大的變化,制造業在城市經濟中的比重不斷減少,原本發達的服務產業變得更加繁榮。在此背景下,美國社會從生產主導,轉向商業主導,由此隨著產業轉型的逐步完成,城市商業化程度進一步加深。因此,美國照相現實主義畫家開始將目光投向商業繁榮的現代都市,描繪了消費主義大行其道的“消費社會”。

總之,美國社會在二十世紀經歷了一次由工業化到“去工業化”的經濟模式轉型,這種轉型對于美國社會無論是個人生活還是藝術創作都產生深刻的影響。

二、城市風景畫對人的注視

在美國社會的轉型歷程中,城市風景畫無論是在題材選取還是形式表達上,都始終保持著敏銳的嗅覺,捕捉因經濟轉型而給美國社會帶來的深刻變化,如機械工業與商品消費對人與客觀環境的關系,都產生了深刻持久的影響。在工業化時代,機械的精密準確與電氣設備的先進龐大使人不再具有獨一無二的手工技藝,而是矮化成機械的附庸,成為流水線上的一件“工具”,并且由于機械操作具有簡單重復的特點,使得作為勞動力的人,如同大生產的機械零件一樣具有了可替代性,人的主體個性被進一步消解;在二十世紀下半葉繁華炫目的消費社會中,商品的符號價值形成消費誘惑對人主體自身的剝蝕,使人迷失在充滿廣告宣傳的商業環境中。總之,美國社會現代經濟轉型對人的影響,在城市風景畫的創作中得到了明確有力的闡釋。

三、查爾斯·席勒:工業機械的異化

在工業化如火如荼地開展、大型企業欣欣向榮的機械時代,美國的城市風景畫在軍械庫展覽吸收了歐洲現代藝術的成就之后,它描繪的對象,已從20世紀之初用粗獷的筆觸描繪社會底層人民生活境況的垃圾箱畫派,轉向整潔開闊的摩登都市。特別是新興的精確主義繪畫,糅合了本土寫實的技法與歐洲大陸現代藝術流派,如歌頌贊揚機械美學的未來主義和純粹主義中的現代精神,在二十世紀上半葉的美國廣泛傳播。

精確主義的描繪對象是以宏大理性為主要特點、有著精密機械的工廠,以及高聳的摩天大樓,它們的建造和運作都要以極為準確嚴密的科學計算,以及有序統一的標準為必要前提,這是工業化機械時代美國城市最典型的社會人造景觀。該流派的創始人查爾斯·席勒是此中翹楚,他的工廠題材繪畫大多來自其攝影作品。從某種程度而言,席勒也是二十世紀下半葉照相現實主義藝術勃興的先聲。在席勒數十年的創作生涯中,他受到亨利·福特的委托,為他在密歇根州底特律的汽車制造廠拍攝實景,以此詳實記錄并宣揚福特的個人財富與社會名望。但當席勒將攝影作品轉化為繪畫以后,便具有了更深層次的意圖,既有頌揚機械時代工廠的高效有序和企業家的社會貢獻,也暗含了機械加工的流水線作業對人異化的顧慮,從席勒為底特律福特汽車廠所繪藍圖便可了解一二。

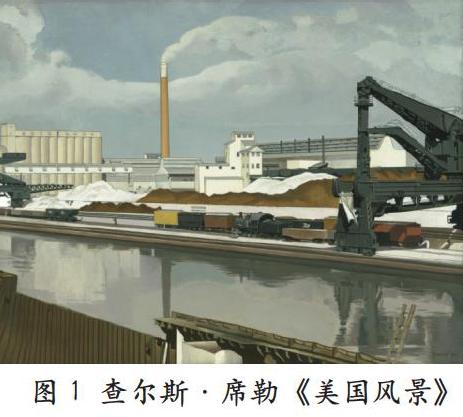

《美國風景》(如圖1、圖2)是席勒工廠題材的作品系列之一。該作全景構圖,將畫面分為三個層次:近景的河水,中景的廠房和遠景里的煙囪和天空。從這幅畫中可見精確主義的典型特征,即對于人造景觀的工廠,畫家用工整嚴謹的幾何線條劃分為平涂單色的工廠建筑以及廠內軌道的貨運列車,而這些內容幾乎以平涂完成,也映照機械工廠的規整有序特點。相反,在處理工廠之外的河水與天空這些自然景觀時,畫家用清晰隨意的筆觸刻畫廠房建筑在河中的倒影。這種筆法上的殊異,也反映畫家在對比不同景觀的差異:無序隨意的大自然在人類理性和科學的精確改造之下變成了清晰整潔的工廠,這是人類文明對大自然的征服。

與表面贊揚工業化傾向相呼應的,是畫家在工業化和機械化的洪流之下,對現代人類處境的擔憂和反思。在中景軌道上一個工人被安排在畫面中間,這是傳統繪畫主體人物的中心位置,但畫家只以寥寥數筆,便刻畫出工廠中的人——無名的勞動者,在龐大的機械面前顯得格外渺小無力。同樣,這是畫面當中唯一出現的人物形象,但煙囪的廢氣暗示了此時正在運行的工廠里仍有成千上萬的工人,在流水線上夜以繼日地做著枯燥重復的勞作,人物形象的缺失也表明人在工廠已居于次要的地位,而那些自動化的大型精密機械無疑成為了真正的主體形象。畫家在左側下方刻畫的圍墻與梯子,將觀者所處的環境與圍墻內部的世界隔開,使所呈現的畫面成為現代工業文明的一瞥。

五年之后席勒創作的《城市內部》(如圖3),前作中的自然景觀已經被徹底抹去,整個畫面被工廠的內景填滿。畫家將觀者的視角從工廠外轉移至內部,同樣是幾何形體刻畫的工廠設備和建筑。但其照相寫實性卻增強了,主要體現在畫家對于細節描繪更加復雜,而整體畫面被運輸管道和鋼筋結構作幾何狀拆分,使攝影與繪畫兩者結合得更加緊密。在畫面下側,數名工人在廠內軌道徘徊,由底部延伸出來的鐵軌,伸向畫面中心無盡的工廠內部。這些畫作也拋出了畫家的疑問,是人用自己制造的機械征服了大自然,還是人被自己制造的機械所吞噬?

正如畫家對這些作品的命名那樣,所謂二十世紀的美國風景,已然不再是十九世紀哈德遜畫派藝術家們筆下雄偉壯闊的自然風光,人類建造的自動化機械工廠取代了傳統迤邐的景致。因此工廠題材的創作,是身處機械化時代浪潮中的席勒,以繪畫的媒介表達人與機械關系的思考。他將攝影與繪畫進行結合的手段,被二十世紀下半葉照相現實主義藝術家們進一步發揚,用來靜觀和反思該時期美國“去工業化”社會中人的處境。

四、理查德·埃斯特斯:商業消費的異化

美國在“二戰”之后逐步興起了“去工業化”的浪潮,原本的大型制造企業紛紛外遷。與此同時,本土的服務業、金融業等第三產業開始飛速發展,這也引起二十世紀下半葉美國藝術家們對社會面貌的思考。而美國藝術,進入二十世紀下半葉以后,抽象表現主義與波普藝術接踵而至,尤其是后者將關注的對象延伸至美國“去工業化”之后的社會現象,從而將日常所見的符號與圖像作為自己創作的內容。當藝術家們逐漸拋棄抽象表現主義,即晦澀而宏大的精英化傾向之后,加強了對日常景觀化社會的關注。特別是照相與繪畫藝術相結合的照相現實主義藝術更是對后工業化時代美國社會的“注視”。

在照相現實主義畫家中,傾向于“注視”外在景觀的畫家有理查德·埃斯特斯。通過他的作品,能直觀地感受和了解這個由各種廣告宣傳畫或簡潔多樣的商標構成的后工業社會。埃斯特斯的畫作雖然是現實主義作品,但他的創作不再具有明顯的筆觸刻畫痕跡、明確主題內容和主體形象。原有的現實主義敘事模式在他的畫作中不復存在。畫作中所有的圖像元素都被均勻地安排在二維平面上,埃斯特斯的創作取景大多集中在紐約市,但并非是對城市景觀的實地寫生,而是同席勒一樣在已有的照片基礎上進行整合。

在埃斯特斯沒有明確主題性的寫實繪畫中,人物已不再獨立清晰,而是浸入由商標廣告以及宣傳海報組成的景觀中。正如法國哲學家德波所言,景觀“是人與人之間的一種社會關系,通過圖像的中介而建立的關系”。“去工業化”的美國社會是物質文明高度發達的資本主義社會形態,需要加速商品的流通,進而刺激消費,如廣告海報呈現繽紛奪目的模特形象,他們不再只是介紹商品的功能,而是通過符號價值許諾給消費者以更高級的身份地位或生活方式以誘導消費,從而偽造出一種由虛假情境構成的資本主義消費總體性。因此在廣告宣傳的運作下,真實事件和歷史便被堙沒在廣告這種偽情境中了。

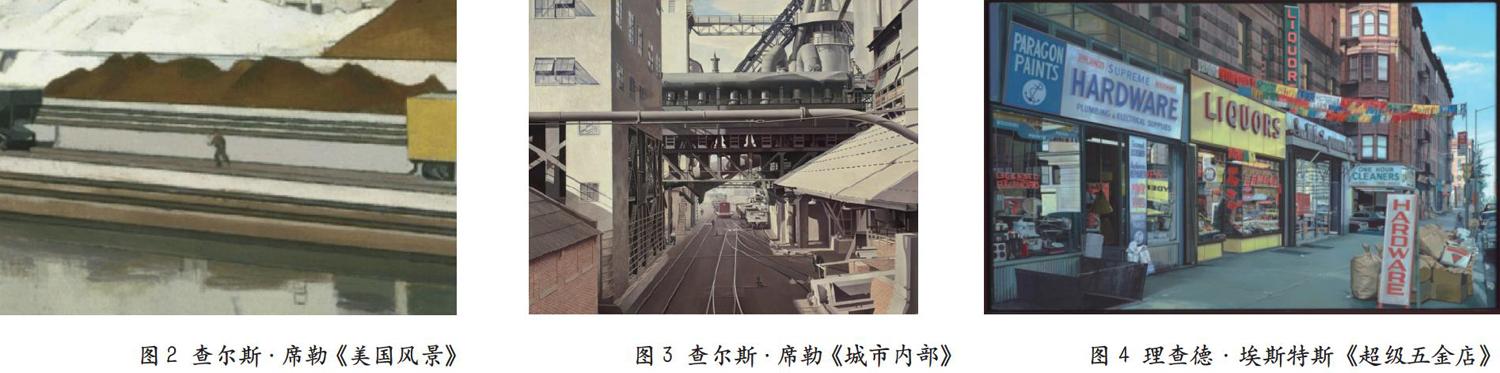

埃斯特斯的《超級五金店》(如圖4)再現了廣告媒介的另一種途徑:櫥窗展示。藝術家用重新組合的照片,忠實刻畫街頭巷尾門店上的字母商標,以及最靠近畫面左側觀者位置的五金店的門面玻璃櫥窗。在消費社會中,櫥窗是消費城市實踐的理想場所,通過櫥窗陳列最新款的時尚產品,吸引那些認同潮流符號價值邏輯的消費者駐足購買,從而與時尚邏輯的步調保持一致。

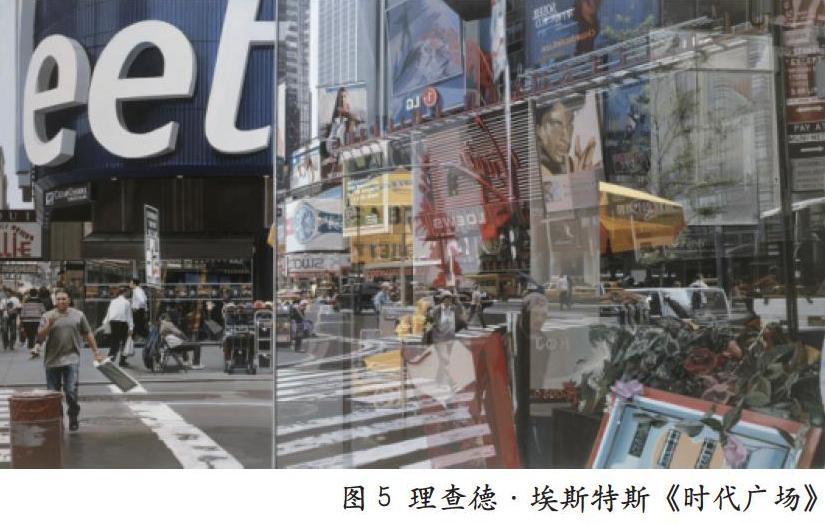

再如他創作于二十一世紀之初的《時代廣場》(如圖5),描繪的是紐約市最繁華的消費中心,占據畫面右側巨大的玻璃幕墻,在光怪陸離的鏡面中反射出未真正出現在畫面中的商標和廣告宣傳畫。通過影影綽綽的鏡面反射,幕墻背后的人物形象被模糊了,這種浸入表明藝術家的關注點已不在人的自身,而是人與外在環境的關系上,特別是將消費者的關注點從商品的使用價值轉移到符號價值上。因而,人有著表面上為滿足自己欲望進行消費的自由,實質上在廣告宣傳畫的轟炸之下,消費者的消費觀念已然被既有的資本主義秩序的消費社會所控制與塑造,由此,人的自我意識逐漸在消費行為中消解。因此這幅《時代廣場》中,畫家以鏡像復制的方式,把尋常消費場所連同其中的個人鏡像化,從而揭示個人的異化,這種異化則是消費社會的一種客觀邏輯。

總之,埃斯特斯以城市攝影照片為藍本創作的照相現實主義作品,消解了傳統意義的真實。通過對繪畫平面性的夸張強調,注視美國后工業時代鋪天蓋地的廣告宣傳畫景觀所營造的虛假情境,也暗含了消費行為對身處其中的個人異化和吞噬。

五、被異化的現代人

綜上,雖然從藝術發展的整體趨勢而言,攝影技術將繪畫的再現性功能極大地削弱了,迫使畫家朝著抽象藝術、現成品藝術乃至觀念藝術的方向發展。但現實主義藝術家在秉承著庫爾貝以來對社會現實的批判精神基礎上,另辟蹊徑地將攝影與繪畫結合,從而實現對二十世紀社會發展現狀的情境記錄與反思。

通過席勒與埃斯特斯的對照,可見美國現實主義藝術的城市風景,已然從工廠景觀向商業街區轉變,也體現美國現代社會的經濟結構已經從工業主導向消費主導的社會轉型,而現代化以前人依附于自然的關系逐漸消解。人在工業化時期被機械異化,而在商業時期被消費異化。由此,城市風景畫的轉變,也揭露了資本主義社會對現代人觀念的控制和塑造。

參考文獻:

[1]普倫維勒.20世紀現實主義繪畫[M].應沂,譯.上海:上海人民美術出版社,2015.

[2]德波.景觀社會[M].張新木,譯.南京:南京大學出版社,2017.

[3]波德里亞.消費社會[M].劉成富,全志鋼,譯.南京:南京大學出版社,2014.

[4]鮑德里亞.物體系[M].林志明,譯.上海:上海人民出版社,2018.

[5]John Berger.Ways of Seeing[M].London:Penguin books,1972.

[6]聶皓雪.美國精確主義藝術運動的緣起及其多種意涵初探[J].文化藝術研究,2019(2):34-40.

作者簡介:曾慶琦,華中師范大學美術學院碩士研究生。

馮濤,華中師范大學美術學院碩士研究生。