喬治亞·奧基弗摩天大樓的圖像隱喻

劉江寧/Liu Jiangning

喬治亞·奧基弗所處的正是美國飛速發(fā)展的黃金年代,紐約逐漸取代巴黎,成為世界藝術的焦點。19世紀中葉,美國建筑師詹尼根據(jù)法國埃菲爾鐵塔的建造經驗和橋梁鋼筋結構,開始構思現(xiàn)代美國摩天大樓鋼鐵骨架設計。此后,加上電梯的創(chuàng)新發(fā)明,一座座高樓如雨后春筍一般拔地而起,美國紐約成為世界上最繁華的都市,形成任何歐洲城市都從未有過的獨特風景。當年奧基弗和史蒂格列茲結婚之后所居住的榭爾登飯店就是紐約的摩天大樓之中的一座,夜晚時分從幾十層的窗戶向下望去,是燈火輝煌、熙來攘往、秩序井然的城市全景。因此,1925年至1930年間,奧基弗將視野轉向城市。

一、劃破平靜的銳利線條

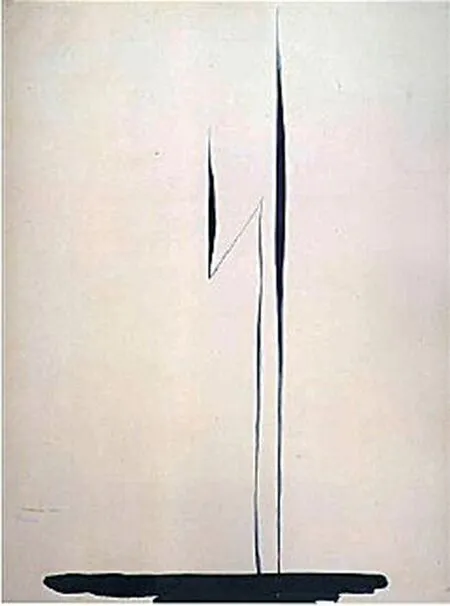

《藍色線條》(圖1)是奧基弗第一幅關于紐約的畫作。1916年春天,奧基弗第三次來到紐約。由于臥病在床,加上母親的離世,城市的復雜和熙熙攘攘的人流讓她倍感無力,于是她將窗外的兩棟高樓抽象成為這幅充滿東方藝術空寂美和純凈感的作品。

圖1 喬治亞·奧基弗 藍色線條 紙面水彩 63.5×48.3cm 1916年 美國紐約 大都會藝術博物館藏

格式塔心理學家認為形式與情感通過力實現(xiàn)互生關系。畫面的主體——兩條纖細且靈動的線。其中一根垂直線是因點被某外力徑直推向上方,呈現(xiàn)無限延伸感探向未知,平滑優(yōu)雅,給人以穩(wěn)定感;另一根則是反復上升又下降的復雜折線。“折線是由于兩股力量在發(fā)生沖突后作用停止時形成的形式,區(qū)別折線全靠角度的大小,銳角是最帶緊張感的角,能將藝術創(chuàng)作的過程翻譯成形象的圖形——想象力的敏銳性和極度的主動性。”[1]因此這條帶銳角的折線,正是她正反兩方面的情緒所導致的交替沖擊的兩股力引起的:一是因城市生活的艱辛與紛擾而產生的擔憂與猶豫,加上親人離世,起伏的節(jié)奏帶著一種疼痛感;二是她從馬林畫的伍爾沃斯大樓中看到城市實體背后隱藏的生命活力,對紐約印象有所改觀,從而形成的對未來充滿憧憬的悸動。

線形如植物枝芽般由細到粗的變化,是由穩(wěn)定或緊張的一端走向舒緩或未知的遠方的心理直覺的逐一外化。筆跡學家鄭日昌認為“人的書寫動作依靠的是主動觸覺完成的,主動觸覺是手部運動產生的動覺和手指握筆產生的膚覺的混合感覺”[2]。手的主動觸覺受無意識自動化支配是主體心靈深處的情感、性格的無意識顯現(xiàn),因此線形的特征也是作者的情感隱喻,從其中我們也可以真切地感受到奧基弗用線條劃開紙面時,平靜又激動、躊躇又堅定的矛盾心理狀態(tài)。同時這種銳利的線條給我們帶來的視覺感受,如同被刀劃開紙面后的痕跡,產生縱深的延伸,創(chuàng)造出一種神秘的幻覺和深度。因此,用線條劃開紙面的舉動,喻示著她決定突破當下默默無聞的平靜生活,去勇敢地探索永無盡頭的未知領域。這似乎預示了奧基弗即將與過去的教師生涯告別。這幅作品于1916年在291畫廊展出,次年史蒂格列茲又為她舉辦了第一次個展,奧基弗正式進入紐約藝術圈,確立了藝術家身份。

二、伸向蒼穹的高樓

自20世紀20年代起,奧基弗在丈夫史蒂格列茲身邊耳濡目染,開始借助攝影透視轉變對城市的觀察視角,畫面中經常出現(xiàn)極度仰視的高樓,例如《城市之夜》(圖2)、《月下的紐約街道》(圖3)等。這種透視聚集的手法讓建筑物產生紀念碑般的莊重感,也為畫面帶來了戲劇化的效果,給觀者以強烈的視覺沖擊。

圖2 喬治亞·奧基弗 城市之夜 布面油畫 121.9×76.2cm 1926年 美國芝加哥 芝加哥美術學院藏

奧基弗將自己放在較低的位置,在通過城市峽谷的間隙空間觀看寬廣天空的體驗中找到與人體感覺的類似之處。加上當時的建筑物因外形與男性生殖器相似而成為某種力量和隱喻的象征,其作品表現(xiàn)出的被高聳的建筑穿入狹窄空間形成的膨脹擠壓之感,常被解讀為來自女性的性愛體驗;而被樓群畫出了邊界的空洞深淵——蒼穹,則代表了生育與繁殖的神秘循環(huán),來自奧基弗對受孕的渴望。

在“男尊女卑”的性別關系中,女性不具有描述自身欲望的權利。而奧基弗的作品中包含著以她的個人經驗為基點的價值取向。她用現(xiàn)代女性的繪畫表現(xiàn)方式,從女性的視角進行自我表達,捍衛(wèi)女性在兩性生活中的合法地位。以往的女藝術家在工作方面也始終被男性制定的評價標準規(guī)范著。史蒂格列茲就曾否定過奧基弗選擇摩天大樓的創(chuàng)作構想,讓她把紐約題材留給男人。因此奧基弗開始畫紐約很關鍵的動機就是為了揭示女性所處的被支配地位,表達對自己女性身份產生的質疑。

例如在奧基弗1927年的作品《輻射大樓》(圖4)中,主體建筑在月光、霓虹燈、夜射燈等多重光源的襯托下給人以莊嚴崇高的視覺感受,建筑頂部被塑造成搭配著放射形光芒的皇冠造型暗示了“男人是主體,是絕對,而女人是他者”的“命運”。輻射大樓左側樓房頂端的紅色霓虹燈原本是權威學術期刊《科學美國人》的招牌,在畫面中卻被奧基弗改成了“阿爾弗雷德·史蒂格列茲”,替換的目的之一是為了肯定史蒂格列茲所拍攝的大量城市照片在紐約文化中的地位。與此同時,仰視的角度讓他們之間不平等的權利關系一覽無余。而深紅色也讓這塊標志流露出惡魔般的氣質,仿佛在向我們控訴史蒂格列茲對自己的壓制。這種文字介入的隱喻方式,是對男性話語權無聲的反抗,為作品增加了多個二級所指,讓畫面意圖更加清晰。

三、閃耀的星光

通過對攝影語言的借鑒,奧基弗紐約風景畫中的光線表現(xiàn)具有多樣性。在她1926年的作品《有太陽光點的榭爾登》(圖5)中,城市的高樓成了背景,炫目的陽光從摩天大樓的后方照射而來,產生出的只有在逆光攝影照片中才有的眩光和光斑點成為主角。光線從平面化處理的波浪形云層中散落,籠罩著象征男性繁殖能力的摩天大樓,營造出崇高而升騰的氛圍。最近的陰暗處閃耀著金色光斑。在她的另一幅作品《月下的紐約街道》(圖3)中,路燈的光芒竟形成了向心式發(fā)光的光環(huán)形狀,與現(xiàn)實正好相反;而離觀者最近的畫面下方形成了一個紅色的光斑。若仔細觀察,不難發(fā)現(xiàn)還有《城市之夜》(圖2)、《輻射大樓》(圖4)等作品都出現(xiàn)了光斑狀的小亮點。

圖3 喬治亞·奧基弗 月下的紐約街道 布面油畫 121.9×76.2cm 1925年 西班牙馬德里 提森-博內米撒藝術博物館藏

圖5 喬治亞·奧基弗 有太陽光點的榭爾登 布面油畫123.2×76.8cm 1926 年 美國芝加哥 芝加哥美術協(xié)會藏

奧基弗性格孤僻,不擅與人交往,導致她更需要從繪畫中尋找一個情感的出口,因此她將自己的情感體驗與畫中的圓形光斑點進行同構與轉換。而她選擇光斑作為同構的對象,可能來自她從小對光線產生的興趣。奧基弗在美國威斯康星州陽光草原的朝霞與日落中長大。她在晚年回憶道:“我的第一縷記憶是閃爍的陽光,到處都是光……一切對我來說都是全新的——閃爍的陽光、枕頭和百納被。”①而在城市的生活即使是陽光普照,奧基弗仍常感覺身處陰暗角落,更不必說在寂寞的黑夜中。因此,在夜景描繪中她選擇了形象相似的螢光作為光斑這個隱喻載體的替代品。在作品《輻射大樓》(圖4)中,出現(xiàn)了光斑在地面如螢火蟲般閃爍跳躍的畫面。螢火蟲在中西方文化中都具有十分豐富的內涵。一是因為螢火蟲自身發(fā)光,是“帶燈照人”的使者;二是因為螢火蟲“腐草為螢”的繁殖方式代表舊事物腐朽消亡而產生新事物,傳達“變化”的含義;三是因為螢于秋天成蟲,且常出現(xiàn)在荒草之中,故經常給人蕭瑟、冷清、孤寂之感,代表惆悵沉悶的情緒。

圖4 喬治亞·奧基弗 輻射大樓 布面油畫 121.9×76.2 cm 1927年 美國納什維爾 菲斯科大學藏

奧基弗自喻為螢,首先是出于對美好鄉(xiāng)間生活的懷念;其次隱喻她雖力量甚微,但憑借自身的堅韌和與強大的社會機制對抗所付出的努力,她化身為一只透明的眼睛,與城市、日月星辰進行對望——當光明不能帶來希望,城市夜空的星光帶去的或許就是絕望中的希望。她選擇制造人群缺席的空洞街道這種刻意而為的極端形式,加上令人目眩的光線,使城市對個體的忽視和抑制在外界的浮華映襯下更顯深刻。這種形式,也是被壓抑著的異鄉(xiāng)人對城市冷漠生活無聲的控訴。奧基弗在黑暗中孑然一身,渴望尋求心靈苦難的支撐力量。螢火熄滅、星光亮起的明暗交迭間,也是希望與絕望之間的明與滅。

四、祭奠的花朵

花卉是女性藝術家最熱衷表現(xiàn)的元素符號。在奧基弗的花卉畫中,她摒棄了傳統(tǒng)靜物花卉的畫法,在構圖和用色上都有所創(chuàng)新。其中1932年的作品《曼哈頓——城市景觀與玫瑰》(圖6)更是突破性地將花朵和摩天樓進行了不合邏輯的物體并置與重組。

圖6 喬治亞·奧基弗 曼哈頓——城市景觀與玫瑰 布面油畫尺寸未知 1932年 收藏地未知

在這幅畫作中,奧基弗將象征男性氣質的工業(yè)建筑與象征女性氣質的自然景觀做了明顯的區(qū)分,是在暗示男女與生俱來的生理性別差異,卻又將兩者結合在同一畫面上,以表明男女性別身份的平等性——女性不是依附男性而存在的個體,女性藝術家的作品也不是存在于藝術史之外的點綴。她用“放大”的手法將花卉從現(xiàn)實中抽離再現(xiàn)于畫面之上,希望通過改變傳統(tǒng)觀看方式喚起社會對女性的關注。她不再回避女性特質,選擇藍粉色的柔和色調,是在表露自己對女性體驗的渴望。畫面中的平面幾何形輪廓尖銳交錯分割,所有形狀都不完整,建筑物傾斜產生的動感、透視上不統(tǒng)一的滅點讓畫面充滿了破碎感,暗示了她對男性社會壁壘的突破。

人們總是對花朵寄托了無限的情懷,而花朵韶華易逝的特性也讓人聯(lián)想到生活中的許多悲情。拼貼畫般的花朵孤立地從已然破碎的男權象征物——摩天樓的邊緣延伸出來,為她和史蒂格列茲之間走向死亡的愛情而祭奠,暗藏了她在婚姻中所受的創(chuàng)傷。

五、結語

奧基弗忠于女性特有的直覺和思想,將人體感覺與相似的景物進行同構,將精神因素賦予象征性元素之上,使其成為各種心理內涵的隱喻。簡潔率真的線條隨心而動,伸向蒼穹的摩天樓昭示著她在受控與掌控之間的掙扎。螢光是她的情感寄托,在熠熠星光的黑暗中摸索希望的棱角;高樓解體后綻放出的玫瑰,是在經歷了丈夫的背叛后,一脈香魂應歸何處的思考。正是這些隱喻載體與時代環(huán)境中人類心理現(xiàn)實的完美融合,喚起了人們對其作品中女性意識和各種象征隱喻的關注,進而實現(xiàn)對其藝術本體的深入探討。

注釋:

①My first memory is of the brightness of light — light all around……This was all new to me—the brightness of light and pillows and a quilt out beyond.—Georgia O’Keeffe,Georgia O’Keeffe, New York, Viking Press, 1976.