黃海暖流區SST年際變化分析

于華明,李冀,于海慶,李松霖

(1. 中國海洋大學海洋與大氣學院,山東青島266100;2. 中國海洋大學三亞海洋研究院,海南三亞572024;3. 物理海洋教育部重點實驗室,山東青島266003;4.中國海洋大學水產學院,山東青島266003)

1 引言

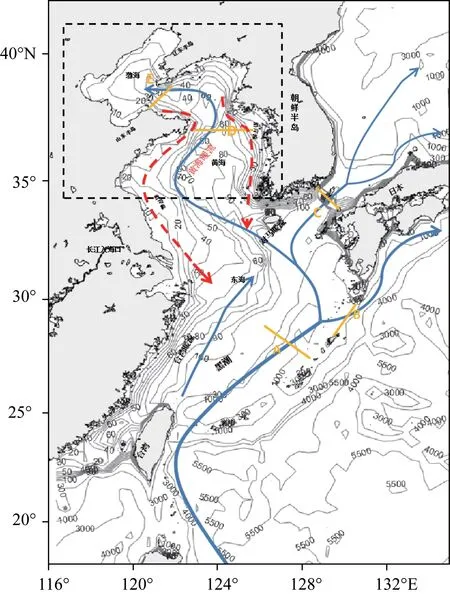

黃海和渤海(如圖1中虛線框所示)具有獨特的自然氣候環境和復雜的海洋動力學特征,擁有豐富的漁業、港口、石油、旅游等海洋產業和資源。海洋環境的變化通過對海上運輸、海水養殖、海岸工程和海濱旅游等多方面作用而影響社會經濟發展[1]。冬季高溫高鹽的黃海暖流作為黃渤海唯一的規模化外海環流水源,其消長對黃渤海水交換變化乃至海洋生態環境與資源的整體變化產生一定的影響。因此,闡明黃海暖流的路徑、強弱及其年際變化規律具有十分重要的現實意義。但是黃海暖流整體上的觀測存在一定的困難。

對黃海暖流的研究歷史悠久。在實測數據缺乏且觀測方式單一的黃海暖流研究早期,黃海暖流是對馬暖流的一個分支這一結論被廣大學者認同[2-4]。隨著觀測技術提高和數值模擬的廣泛應用,海洋學家們開始對黃海暖流理論產生質疑。Beardsley 等[5]認為黃海暖流是臺灣暖流到達濟州島西南海域后產生的分支,而國內學者多認為黃海暖流是由對馬暖流與陸架水混合而成,不是直接由對馬暖流產生[6-8]。王輝[9]基于數值模擬認為黃海暖流上層來源于對馬暖流,下層是東海混合水。鄧健等[10]指出對馬暖流是黃海暖流的主要來源,但在流動過程中混合了黑潮分流與臺灣暖流,經由黃海北上,指向渤海海峽。現在學界普遍認為黃海暖流并非直接來源于對馬暖流,而是由對馬暖流、臺灣暖流和黃海當地水團混合產生[11]。

關于黃海暖流路徑,起初的觀點認為黃海暖流流向常年穩定且嚴格沿黃海槽北上[2,12]。連展[8]分析了模式數據后認為黃海暖流流軸處于黃海海槽西側偏北上,大約位于123°E 附近。許一等[13]認為流軸位于黃海槽60~70 m 等深線,部分學者認為其流軸位于黃海槽西側50~60 m等深線處[14-15]。樂肯堂等[16]基于1986 年中美韓聯合調查結果,認為黃海暖流并非只存在單一流軸,而是存在分支。鮑獻文等[17]認為黃海暖流存在分成左右兩支的情況。現在學界普遍認為黃海暖流流軸并非嚴格與黃海槽重合,其流軸位于黃海槽西側偏北;且有可能存在分支,流軸位置和到達的范圍受到多種因素影響,并非一成不變。

圖1 黃海冬季流系簡圖

對于黃海暖流形成機制仍存在不少爭議,主流的觀點有:黃海暖流是受局地風作用形成的間歇補償流[18]、準地轉流[13]和射形流[3-4]等。目前影響黃海暖流的主要因素有局地風、海水堆積引起的壓強梯度力、垂向摩擦力和柯氏力[11]。關于黃海暖流的季節變化研究則較多,如蘇育嵩[4]指出黃海暖流隨季節變化明顯。Park[19]認為黃海暖流夏季最弱,冬季達到最強。基于衛星紅外遙感以及中韓合作調查資料,郭炳火等[20]指出黃海暖流只在冬季發生。湯毓祥等[14]根據溫鹽深儀觀測結果,認為黃海暖流只存在于12月——次年4月。許一等[13]采用ECOMSED模式,發現黃海暖流為季節性流動并于12 月形成,次年2 月黃海暖流最強,之后快速減弱。王輝武[21]利用潛標數據,發現黃海暖流在秋季出現、冬季發展成熟、春季減弱、夏季消亡。

由于現場觀測困難,數值模擬誤差較大,目前對于黃海暖流的分析仍存爭議。冬季海表面溫度(Sea Surface Temperature,SST)可有效整體反映黃海暖流流態,利用衛星遙感SST 對黃海暖流進行分析具有合理性和優勢[22],尤其是微波遙感SST。

本文采用遙感系統(REMote Sensing Systems,REMSS)提供的10 km分辨率的微波遙感SST,對黃海暖流區SST 年際變化特征進行研究,并分析黃海暖流與SST 年際變化的聯系;在此基礎上,結合風場數據對黃海暖流的基本路徑、流軸擺動與強度的年際變化進行研究。研究結果可為后續黃海暖流的相關研究提供更加堅實可靠的基礎。

2 數據與方法

2.1 數據簡介

衛星遙感SST 主要可以通過紅外輻射計和微波輻射計兩種方法獲得。紅外輻射計觀測的SST分辨率可達4 km,而微波輻射計SST 分辨率僅為25 km。由于云阻斷紅外觀測,導致有云的海域紅外輻射計SST 缺失。而微波輻射計可穿透云層測量SST,極大地改善了SST 測量范圍。紅外輻射計和微波輻射計所提供的SST數據集各有優缺點。

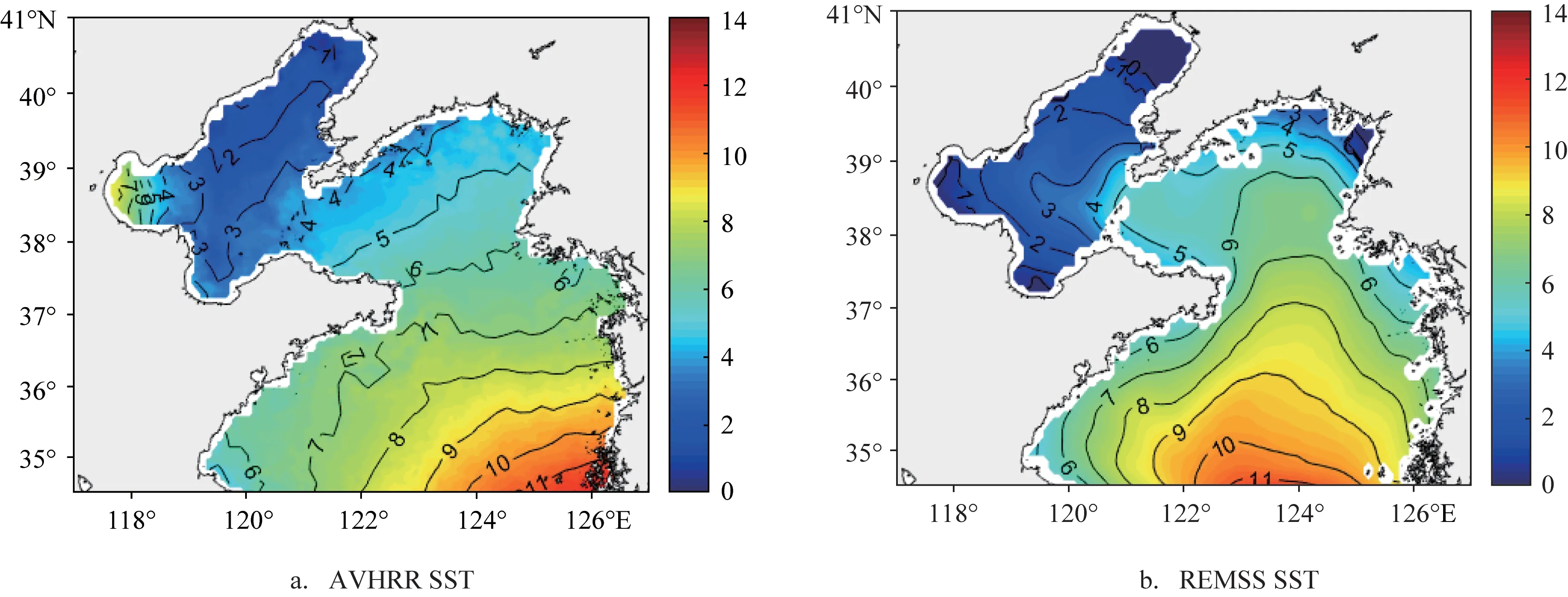

由于紅外輻射計測量SST 歷史較長,前人多用其對黃海暖流進行分析[23-24]。但是紅外輻射計測量的SST 僅為海氣交界面20 μm 厚的“皮溫”,而對黃海暖流溫度的有效觀測至少在水深20 cm 以下,因此紅外輻射計測量的SST 不能精準的反映黃海暖流(見圖2a)。微波遙感SST 則能很好地反演海表0~10 m 內的溫度(網址:http://ghrsst-pp.metoffice.com/pages/sst_definitions/)。通過對比研究區域內紅外輻射計AVHRR SST(見圖2a)與微波輻射計REMSS SST 2003 年1 月——2019 年1 月氣候態分布(見圖2b),可以直觀看出REMSS SST 較好的反演了黃海暖流流態特征,而AVHRR SST 由于受云的干擾及其僅測皮溫(受冬季海面熱力過程對皮溫影響大)的影響,代表黃海暖流流態效果欠佳。

基于上述分析,本文采用REMSS SST 數據集用于分析。該數據同時結合了紅外輻射計和系泊浮標等測量數據生成的平均最優插值(Optimal Interpolation,OI)10 km×10 km SST四級產品。

圖2 黃渤海SST氣候態分布(單位:℃)

本文采用REMSS 的CCMP 風場,空間分辨率為0.25°×0.25°。產品在處理中使用了變異分析法,結合了Version-7 RSS 輻射計風速數據、QuikSCAT和ASCAT散射計風向矢量數據、系泊浮標風速數據以及ERA-Interim模型風場。CCMP的風速、風向數據作為眾多衛星遙感風場資料中的理想數據集被學者們廣泛應用于相關科學研究[25]。如詹思玙等[26]基于CCMP 資料對西北太平洋海面風場特征進行分析,認為西北太平洋海面風場具有明顯的季、月變化特征。

2.2 方法介紹

2.2.1 EOF

經驗正交函數分解(EOF)可以將隨時間變化的變量場分解成不隨時間變化的空間函數和不隨空間變化的時間函數達到降維的目的,用于分析場的主要影響因子及其變化的主要周期。本文對黃渤海(34.5°~41°N,117°~127°E)2003——2019 年1 月SST 距平場進行EOF,對其空間模態進行分析并將其時間序列與太平洋年代際震蕩(Pacific Decadal Oscillation,PDO)進行相關性分析,分析黃渤海SST年際變化特征,探究黃海暖流對該區域SST 年際變化的影響。

2.2.2 黃海暖流主軸判定方法

黃海暖舌在一定程度上可以表示黃海暖流。從黃渤海冬季SST 氣候態分布可以看出(見圖2b),在35°~35.5°N 黃海暖舌西北向停止,繼而北伸經由南黃海進入北黃海。該范圍內黃海暖舌主軸東西向擺動的研究對于分析黃海暖流年際變化規律具有一定的指示意義。據此,將該區域內SST 氣候態分布在35°N上以及最東經度122.9°E作為黃海暖流主軸定常位置,考慮多年主軸相對于定常位置的東西向擺動來研究其變化規律及其影響因子[23]。

2.2.3 黃海暖流強度判定方法

目前對于黃海暖流的強度并未有明確的定義,本文根據研究區域內1 月SST 的氣候態分布(見圖2b),發現7 ℃等溫線貫穿整個南黃海且其暖舌位置位于黃海暖流主軸上。因此,本文將7 ℃等溫線在氣候態分布中抵達的最高緯度38.06°N 作為參考指標,根據每年7 ℃等溫線到達的最高緯度作為該年黃海暖流強弱的指標。

3 黃海暖流區SST年際變化特征分析

3.1 黃海暖流區SST年際變化趨勢

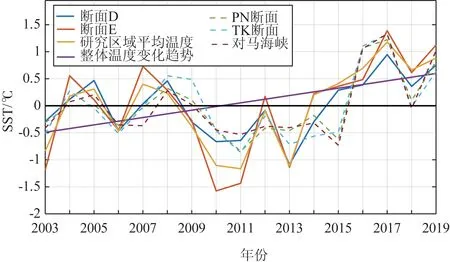

對研究區域2003——2019 年1 月SST 求空間平均,結果如圖3 黃色實線所示。圖中可以看出2011年出現最低值,約為4.1 ℃;2017 年出現最高值,約為6.4 ℃;近20 a來黃海暖流區1月SST整體呈上升趨勢,整體變率約為0.07 ℃/a。將黃渤海SST 年際變化時間序列與黃海暖流各截面SST 年際變化時間序列進行對比分析,斷面位置見圖1。其中斷面A、B 和C 分別表示PN 斷面、TK 斷面和對馬海峽斷面,斷面D 為37°N 斷面,斷面E 為渤海海峽斷面。各個斷面平均SST 年際變化見圖3。圖中可以發現各斷面之間有強相關性,斷面D、E 的SST 平均值與PN 斷面SST 平均值的相關系數分別為0.76 和0.72(置信水平為99%),說明黃海暖流與黑潮流系存在強相關關系。

圖3 黃海暖流區1月不同斷面SST平均值及整體變化趨勢

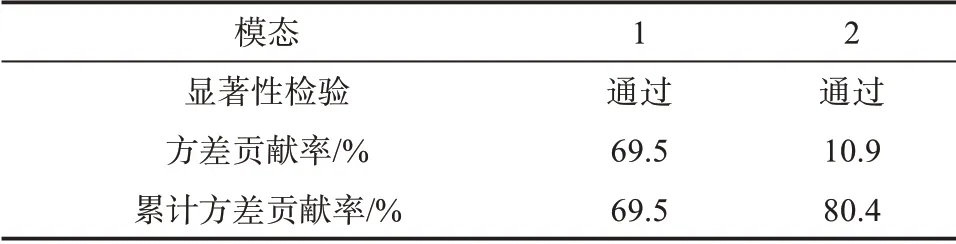

SST標準差分布可以很好地反映SST變化幅度的空間變化。從圖4a 可以看出冬季SST 在近岸的標準差較大,基本超過1.3 ℃。例如西朝鮮灣、遼東灣、渤海灣和萊州灣等由于水淺,受大陸氣候和徑流等因素的影響,變化幅度均較大。而在黃海中部的黃海暖流區域SST 年際變化幅度最小,小于0.6 ℃。這說明黃海暖流相比近岸具有穩定海溫的作用,SST年際差較小。

與SST 標準差分布類似,SST 增長趨勢也是近岸大而黃海中部黃海暖流區域相對較小(見圖4a)。近岸SST 的增長趨勢基本超過0.12 ℃/a,而黃海中部的黃海暖流區域SST增長趨勢較小,約為0.03 ℃/a,小于研究區域整體SST變化趨勢0.07 ℃/a。研究區域SST 標準差與增長趨勢的空間分布表明,黃海暖流對黃海暖流區SST的變化具有一定的穩定作用。

3.2 黃渤海SST年際變化特征分析

為進一步探究黃海暖流對該區域SST 年際變化規律的影響與聯系,本文對2003——2019 年1 月SST 數據進行EOF 分析。其前兩個模態的貢獻率及其顯著性檢驗情況如表1所示。

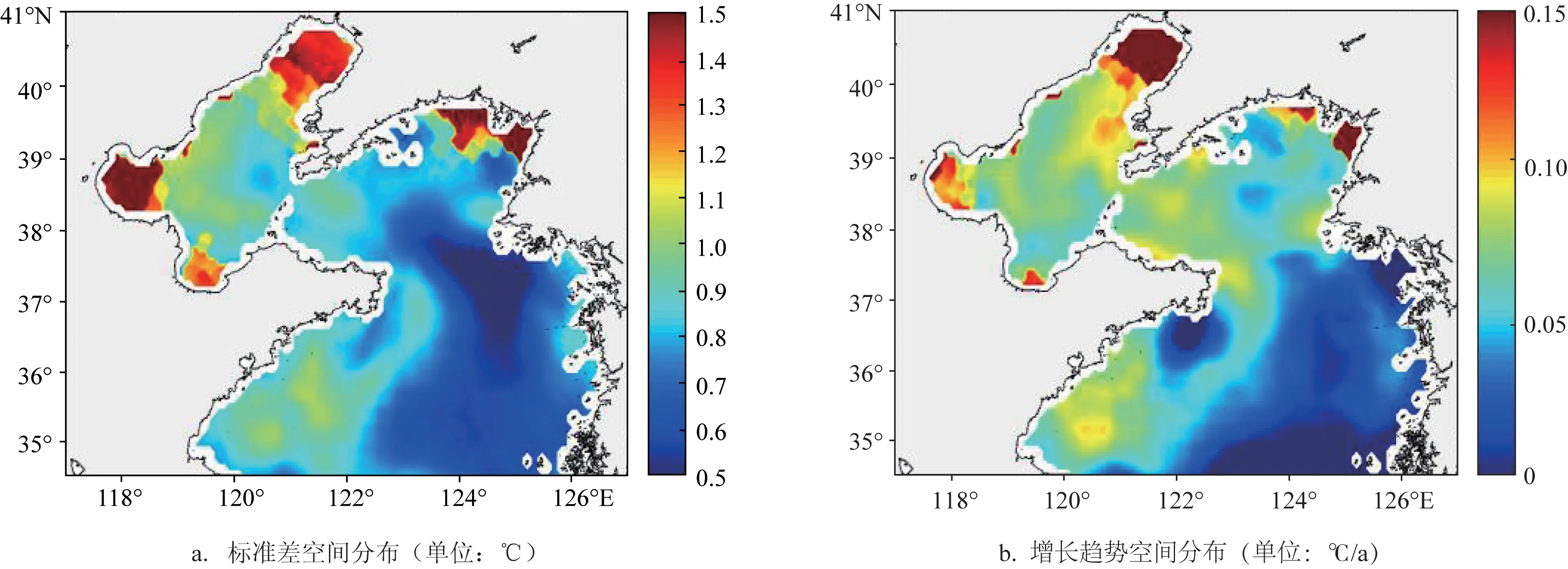

表1 EOF前兩個模態方差貢獻率與顯著性檢驗表

由表1 可知,前兩個模態均通過顯著性檢驗。一般認為累計方差貢獻率達到80% 就可以代表原始場的主要特征,因此本文主要分析前兩個模態(見圖5)。

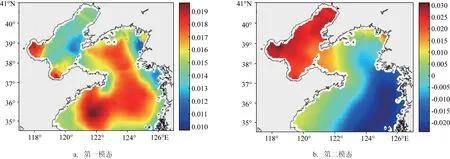

EOF 的第1 模態解釋了總方差的69.5%,是黃渤海區SST 年際變化的最主要形態。圖5a 為黃渤海區域SST 第一模態的空間分布,整體上均為正值,說明SST 整體上同步變化。南黃海振幅值較大處位于區域中部,呈左右對稱分布,且西部區域(青島東南側)振幅更大,北黃海振幅較大處也位于北黃海中部區域。振幅較大處與黃海暖流區基本一致,說明黃海暖流是影響黃渤海冬季SST 年際變化的重要因子,該結論與宋德海等[23]通過東中國海的SST數據得出的結論一致。而渤海區域振幅較大處位于萊州灣與渤海灣。萊州灣與渤海灣是受外界因素影響較大的區域有黃河、海河等陸地徑流入海,是海水與淡水混合區域。地表徑流入海可能是導致該區域振幅較大的重要因子。

圖4 黃海暖流區SST分布

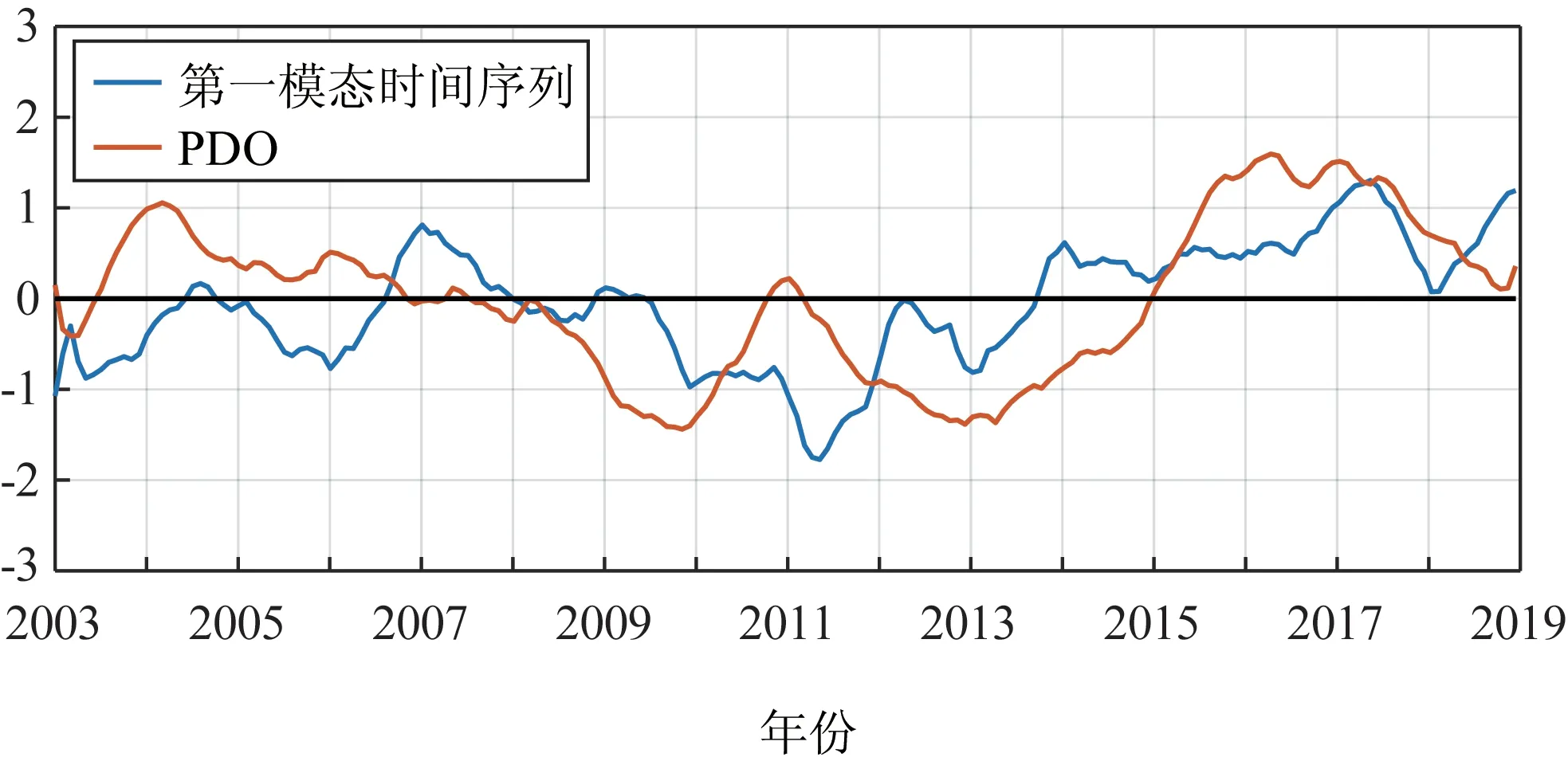

PDO 是對我國近海氣候變化有很大影響的氣候因子。通過多因子篩選發現第一模態時間序列與PDO 指數正相關性高。當時間序列滯后于PDO 1 a 時,其相關系數達到0.47,置信水平為99%(見圖6)。這表明黃海暖流區SST 年際變化可能主要是在北太平洋年際震蕩背景下,受黃海暖流與地表徑流影響的綜合結果。

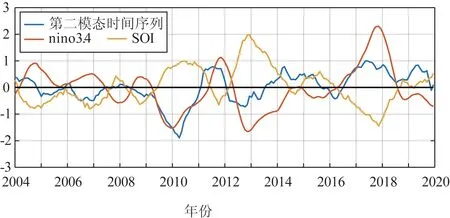

EOF 第二模態解釋了總方差的10.9%。圖5b顯示西北區振幅為負值,東南區振幅為正值,呈反相位分布,表明空間上兩個區域具有相反的變化趨勢。將其時間序列分別與nino3.4 指數與南方濤動指數(Southern Oscillation Index,SOI)進行相關性分析,結果見圖7。由圖可見第二模態時間序列與nino3.4 指數有著很好的正相關性,相關系數為0.62,置信水平為99%,當滯后時間為22 M 時相關性最強;第二模態時間序列與SOI 指數有著很好的負相關性,相關系數為0.54,置信水平為99%,當滯后時間為21 M 時相關性最強。該結果表明EOF第二模態是對ENSO 事件的響應,其滯后時間約為21 M。

4 黃海暖流路徑與強度變化分析

4.1 黃海暖流路徑分析

將黃渤海區域內2003——2020 年1 月SST 氣候態平均,如圖8a 所示(根據暖舌頂點確定黃海暖流的主軸位置,如圖中紅線所示)。黃海暖流由南黃海南部中間海域進入黃海內部,在進入南黃海內部后先往西北方向流動,在35°~35.5°N 范圍內存在拐點,經過該區域后黃海暖流向東北方向流動進入北黃海,再經由北黃海指向渤海海峽。渤海海峽溫度比渤海內部溫度高,存在暖舌,因此認為1月的黃海暖流可以由北黃海經渤海海峽進入渤海內部。結合研究區域水深分布(見圖8b)黃海暖流進入黃海后先沿著60~70 m 的等深線向西北流動,之后北進,其流軸位于黃海槽的西側偏北,并非嚴格沿著黃海槽北上。該結果與許一等[13]得出的結論相一致,且由8 ℃等溫線可以明顯發現南黃海南部存在另一暖舌,說明黃海暖流確實可能存在分支現象。

圖5 EOF兩個模態空間分布

圖6 第一模態時間序列與PDO指數對比圖

圖7 第二模態時間序列與nino3.4、SOI指數對比圖

圖8 黃渤海SST氣候態、水深分布與黃海暖流路徑

4.2 黃海暖流主軸的年際變化

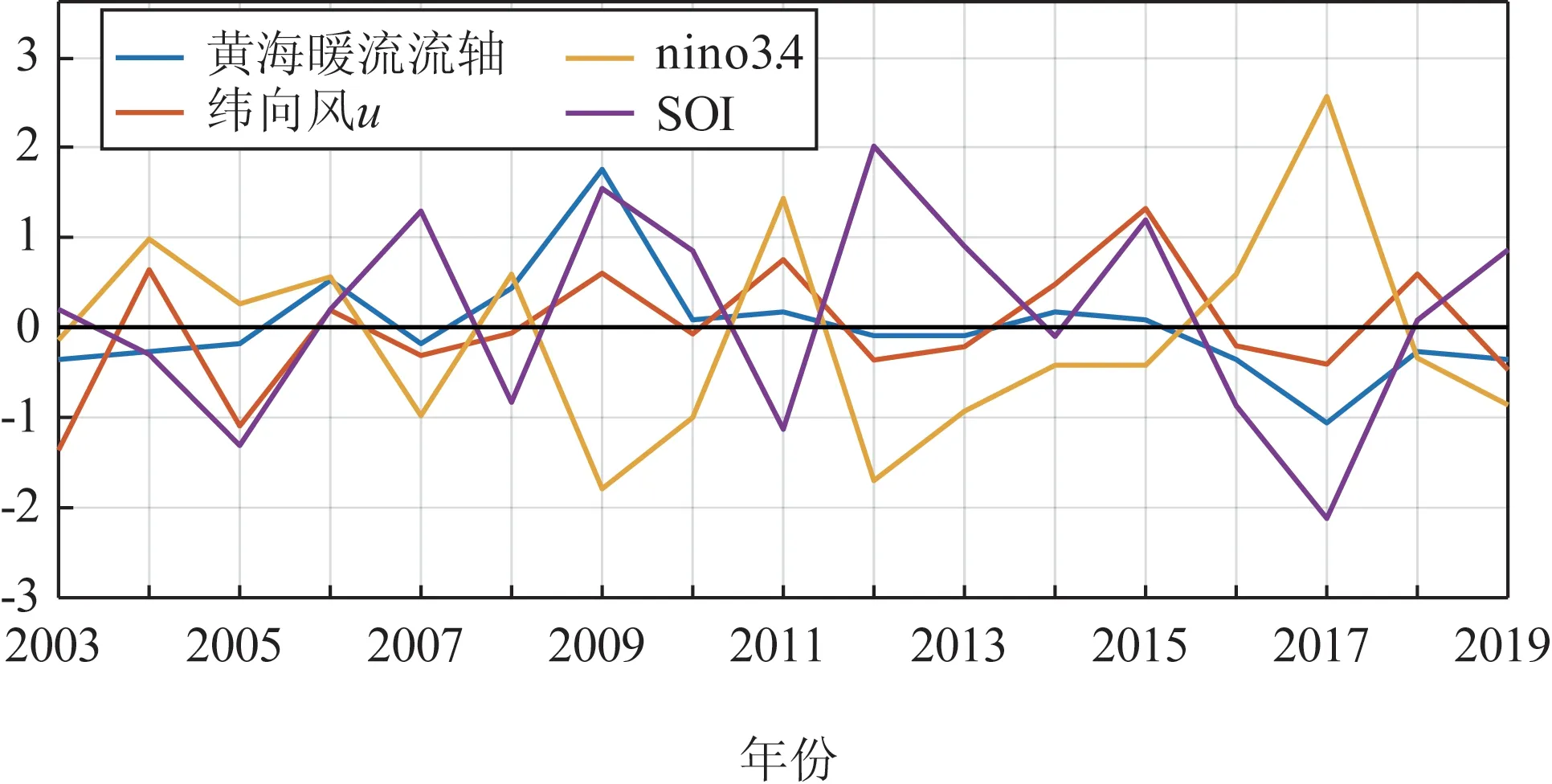

通過分析SST 在35°N 1 月SST 的分布,發現黃海暖流主軸發生明顯的東西向擺動。考慮局地風可能會對流軸偏移產生影響,因此進一步將黃海暖流主軸東西向擺動與月平均風場數據進行相關分析。圖9表明黃海暖流主軸的東西向擺動與緯向風速正相關,當滯后時間為1M 時相關性最好,相關系數為0.41,置信水平為90%(如圖9 中藍線與紅線所示)。因此可以推斷緯向風是流軸偏移的重要影響因子之一。12 月緯向風較大時,會使次年1 月黃海暖流流軸向東偏移;反之風速較小時,會使次年1月黃海暖流的流軸向西偏移。其中2009年黃海暖流流軸達到經度最大,為124.67°E;2017年黃海暖流流軸達到經度最小,為121.82°E。

考慮到厄爾尼諾-南方濤動(El Ni?o Southern Oscillation,ENSO)事件可能是影響黃海暖流主軸東西向擺動的因子之一,本研究進一步對黃海暖流流軸東西向擺動與nino3.4指數進行相關分析。圖9表明黃海暖流流軸的東西向擺動與nino3.4 指數成負相關,且當流軸偏移滯后于nino3.4 指數1 a 時相關性達到最強,相關系數為0.48,置信水平為95%(如圖9紅線與黃線所示)。同樣將黃海暖流流軸東西向擺動與SOI進行相關分析,發現兩者呈正相關。當流軸偏移指數滯后于SOI 指數1 a 相關性達到最強,相關系數為0.42,置信水平為90%(見圖9)。

該結果表明,黃海暖流主軸的東西向擺動與ENSO 事件有著較好的相關性。當厄爾尼諾事件發生時,受其影響,次年的黃海暖流主軸將會向西偏移;而當拉尼娜事件發生時,次年的黃海暖流主軸將會向東偏移,ENSO 事件是影響黃海暖流主軸東西向擺動的重要因子。

圖9 黃海暖流流軸擺動與緯向風(單位:m/s)、nino3.4與SOI指數對比圖

圖10 黃海暖流強弱與經向風(單位:m/s)對比圖

4.3 黃海暖流強度的年際變化

如圖10 所示,2007 年、2016 年7 ℃等溫線抵達的緯度最高(約為38.9°N),2013 年7 ℃等溫線抵達的緯度最低(約為36.9°N),黃海暖流強弱年份7 ℃等溫線抵達的最高緯度差異約為170 km。考慮局地風可能會對黃海暖流強弱產生影響,對黃海暖流強度的年際變化與該區域內風場的經向風進行相關分析,發現黃海暖流的強度與區域內經向風的大小成正相關。當滯后時間為1 M 時相關性最高,相關系數為0.46,置信水平為93%。由此可見,區域內經向風的大小是影響黃海暖流強弱的重要因子。當12 月的經向風較大時,會使次年1 月黃海暖流變強;反之經向風較小時,次年黃海暖流減弱。該結論表明冬季黃海暖流是一支受季風控制的補償流,當季風較強時,沿岸流增強,導致作為補償流的黃海暖流也相對較強,具體表現為暖舌向高緯度區域的延伸。

5 結論

本文采用REMSS 提供的SST 數據針對黃海暖流相關問題進行研究分析,主要取得了以下研究結果:

黃海暖流區1 月SST 整體上處于上升的趨勢,其變化趨勢約為0.07 ℃/a,黃海暖流SST 變化趨勢約為0.03 ℃/a,黃海暖流對該區域SST 變化具有一定的穩定作用;黃海暖流區相關斷面SST 與黑潮主要斷面SST 的相關性顯著,表明黃海暖流與黑潮流系存在一定關系;EOF第一模態分析結果表明黃渤海區域SST 年際變化主要是在北太平洋年際震蕩背景下,綜合黃海暖流與地表徑流影響的結果,第二模態是對ENSO 事件的響應,其滯后時間約為21 M。

黃海暖流基本流動路徑主軸位于黃海槽的西側偏北,并非嚴格沿著黃海槽北上,并且可能存在分支現象;黃海暖流主軸的東西向擺動與ENSO 事件相關性顯著,緯向風的大小是影響黃海暖流流軸偏移的主要因子之一;黃海暖流的強度與該區域內經向風的大小成正相關,當滯后時間為1 M 時相關性最高。該結論證實了冬季黃海暖流是一支受季風控制的補償流,當季風較強時,沿岸流增強,導致作為補償流的黃海暖流也相對較強,具體表現為暖舌向高緯度區域的延伸。