高校體育課“線上+線下”相結合教學模式探索

萬益

摘? 要:文章以“互聯網+教育”大平臺為基礎探討高校體育課“線上+線下”相結合教學模式,探究該模式的價值和建設思路,從課程目標、教學內容、教學形式、課程考核、預期成果、課程特色6個緯度進行該教學模式課程建設,并從教學設計、教學實施、教學團隊建設初探該模式的實施方案,初步形成“學生為主體,老師為主導”的新型高校智慧、多元的體育教學模式,以期提高體育教學效果,提升體育教學質量,促進體育教學模式改革。

關鍵詞:教學模式價值;教學模式構建;教學模式實施方案

中圖分類號:G642? ? ? ?文獻標志碼:A? ? ? ? ? ? ?文章編號:2096-000X(2020)30-0115-05

Abstract: Based on the "Internet + education" platform, this article explores the combination of "online + offline" teaching model of physical education in colleges and universities, explores the value and construction ideas of the model, from course objectives, teaching content, teaching forms, curriculum assessment, and expected results, curriculum features 6 latitudes for the construction of the teaching model, and from the teaching design, teaching implementation, teaching team construction to explore the implementation plan of the model, the initial formation of "students as the main body, teachers as the leading" new type of university wisdom, diverse sports teaching model, with a view to improving the effect of physical education, improving the quality of physical education, and promoting the reform of physical education model.

Keywords: teaching model value; teaching model construction; teaching model implementation plan

前言

2018年,教育部發布《教育信息化2.0行動計劃》 到2022年,基本實現“三全、兩高、一大”;教學應用覆蓋全體教師、學習應用覆蓋全體適齡學生、數字校園建設覆蓋全體學校;信息化應用水平和師生信息素養普遍提高;建成“互聯網+教育”大平臺[1]。根據現有趨勢,我們需要通過相關教學改革來促進教學模式的變化與更新,推動教育的生態變革。通過教育觀念的更新、教學內容的豐富、教學方法的改革、教學手段的創新來深度提升人才培養質量,促進人的全面發展。在信息化教育迅速發展的背景下,體育教學也開始從傳統教學模式向“線上+線下”相結合教學模式轉變。高校體育課將以“學生為主體,教師為主導”,通過多種教學方式開展混合式教學將學習者引入深度學習,從而優化教學效果,提升教學質量,推進教學改革。

一、高校體育課教學模式現狀

高校體育課目前大多為傳統面授教學模式,該模式的特點為:以教師為中心,以教室為中心,灌輸式講授教學法,學生被動獲取知識;且體育理論和運動實踐脫節,體育課堂學習和課外鍛煉脫節,使得課堂學習和“終身體育意識”的結合不夠、個性化指導和多樣化培養不足以及合作交流共享意識的培養不足。近年來隨著MOOC的廣泛開展,也先后出現了相關的體育在線課程,不同角度拍攝的技術動作以及慢放和回看功能帶給學生更加全面和豐富的技術學習體驗,甚至在一定程度上學習效果優于課上[2]。但是也存在一定局限性:線上線下課程脫節,沒有形成相關的深度融合而導致應用效果不如預期。

二、體育課“線上+線下”相結合教學模式的價值

體育課程指導綱要要求體育課要達到“運動參與”“運動技能”“身體健康”“心理健康”“社會適應”幾大目標。根據近幾次全國青少年學生體質健康調查結果,結果反映大學生身體機能的肺活量和身體素質的速度、力量和耐力等總體情況沒有增加或存在下降趨勢[3]。如何才能讓學生體質健康有良好的提升,如何才能讓體育教學目標在體育教學過程中有效達成,這是當前大學體育課面臨的挑戰與困難。體育課有通過有效的“線上+線下”相結合的教學探索與實踐,以學生發展為中心,以學生學習為中心,以學習效果為中心,遵循體育教學規律,以科學的理論為指導,尊重學生的個體需求,促進學生的全面發展,提高學生運動技能,促進學生體質健康,培養學生終身體育意識。“線上+線下”教學模式是一種旨在激發學生學習興趣,培養學生的體育文化素養,力求在體質健康促進的同時與終身體育相銜接的高效全面的教學模式。

三、體育課“線上+線下”相結合教學模式的構建

“線上+線下”相結合教學模式(如圖1)是教學手段智慧化和教學模式科學化的體現,是推動信息技術與教育教學深度融合的課程改革和課堂革命。它并不是簡單的把現代化信息技術和課堂相結合,而是將多方面因素進行相互融合和滲透,包括授課時間、授課場地、授課對象、教學方法、教學內容、教學形式、教學評價與反饋等。

“線上+線下”相結合教學模式是一種高效率的體育教學策略,它將體育課程進行重組和構建,能夠形成如:體育課前(知識預習)-體育課堂(線下體育活動實踐)-體育課后(反饋與評價)多階段教學模式;還能形成多維度立體式育人模式如:課堂內外-校園內外-身體心理、個體集體、終身體育。

線上+線下”相結合教學模式建設思路如下:

我們從課程目標、教學內容、教學形式、課程考核、預期成果、課程特色6個緯度進行課程建設。

1. 課程目標

以學生為中心,將知識、技能、體能、素養有機融合,促進學生體質健康,培養學生運動參與的興趣,激發學生的運動潛能,從而提高學生體育素養;在實現“立德樹人”的根本任務的前提下,將課程思政融入課程目標中,有效發揮育人功能。

2. 教學內容

課程內容設置時遵循一定原則:一是要將身體運動實踐與認識活動兩者相統一,二是要將認識自我與改造自我相統一,三是要將競爭性和安全性相統一;并且注重學生的性別、運動基礎差異,根據大學生這一群體的年齡特點將體育與生活化、職業化以及實用性相結合。

3. 教學形式

根據實際課堂和學情分析,教學形式體現先進性和互動性,合理運用混合教學模式,注重師生交互,開展研討式、開放式課堂。

4. 課程考核

實施多元化課程考核體系和評價方式,注重過程考核,對學生進行學習過程監測、評估與反饋。

5. 預期成果

該教學模式能夠有效的改善教學效果,體現課程建設的變化。

6. 課程特色

通過變革改變傳統的體育教學模式,打破傳統模式中體育理論與運動實踐脫節、課內和課外脫節的弊端。堅持“以學生為中心”,采用現代化信息手段,構建網絡化、立體化、個性化、終身化、多維度的大學體育教學模式。

四、體育課“線上+線下”相結合教學模式的實施方案

綜合以上的討論,對某高校的大學體育課《瑜伽》進行“線上+線下”相結合教學模式實踐,具體實施方案如下:

(一)課程設計

1. 課程設計原則

課程設計原則要依據體育課程標準,根據體育課程目標,選擇適合的教學內容,根據授課學時合理的分配線上學時和線下學時,并根據教學內容、特點來確定具體的考核內容和方法。教學內容安排應考慮連貫性和系統性、考慮差異性和注重學生的全面發展、注重線上資源和線下課程的深度交互融合。考核評價要注重運動技能和身體素質的統一、注重運動參與過程性評價。

2. 課程設計步驟

(1)學時設計

依據《瑜伽》教學大綱及學期教學計劃,確定《瑜伽》課的學時為:線上學時2*10+線下學時2*14=48學時。

(2)教學目標設計

通過《瑜伽》“線上+線下”理論與實踐課的教學,使學生比較系統地了解和學習瑜伽運動,并掌握瑜伽運動基本技能和練習原則;通過不同類別主題的瑜伽教學提高學生的體育文化素養和審美能力;通過瑜伽學習,讓學生對自己的身體結構有基本的了解,并且了解相關運動理論知識,能夠找到適合自己的練習,幫助學生塑造正確的身體姿態,培養優雅的形象氣質;通過健康知識的普及,讓學生能夠正確審視自己的生活現狀,樹立正確的健康觀念,養成健康的生活方式,培養終身體育意識。

(3)教學內容設計

以“學生為中心”,認真學習體育課程標準,鉆研《瑜伽》教材,然后分析研究學生的基本情況,加強有針對性的計劃,再以學時為單位對線上、線下課程的教學時數進行統籌與分布,確定學時后根據學時來制定主要教學內容。將《瑜伽》教學關鍵知識點、體育理論基本知識點、體育與健康基本知識點、體質健康與測試基本知識點進行在線課程拍攝與制作,并上線中國大學MOOC教學平臺,線上教學內容與進度與線下課堂相融合。

《瑜伽》“線上+線下”課程教學內容為:瑜伽專項技術(線上+線下)+身體素質練習(線下)+體育與健康理論知識(線上)+體育課程思政知識(線上+線下)。線上教學以教育學、人體解剖學、運動生理學、運動保健學、運動心理學為理論基礎,系統的介紹瑜伽的練習方法和練習原則。線上課程全面解析:站立、坐立、扭轉、前屈、后彎、核心、倒置幾大體式的基本動作要領和輔助方法,線下課程以“專題探討”、身體練習、個性化指導為主。總體課程詳細介紹學習瑜伽八大種類近30個左右體式的練習原理及方法,介紹瑜伽不同體式的基本練習原理和練習方法,學會正確的身體測量方法,學會正確的站立與坐立,幫助身體建立根基和腿部力量,學會扭轉中釋放脊柱的壓力,學會前屈和后彎去激活背部和脊柱,學會核心力量的建立去打造穩定的身體,并最后去挑戰身體進行倒立學習;課程中學習瑜伽的呼吸和冥想,學習如何通過呼吸和體式相配合改善身體情況,通過冥想練習改善壓力和情緒;課程中還會學習健康的相關理論知識,了解身心健康的基本理論,學會健康的自我檢測與評估手段。教學內容設計由易到難,分層教學,由簡到繁,系統訓練,建立完整的瑜伽課程體系。教學內容結構合理、邏輯清晰、內容豐富,理論與實踐并重,身體練習和終身體育意識結合。

(4)考核內容設計

評價方式要結合自評與他評、絕對評價和相對評價,關注學生的參與態度與動態進步,考核內容注重多元化、注重過程考核,實施學生過程檢測、評估與反饋。根據教學內容與形式確定最終的考核形式和評價標準。考核形式分為:線上考核+線下考核,其中線上考核注重運動參與過程性評價即學生參與線上課程與課外鍛煉的情況,線下考核注重運動技能水平和身體素質水平即期末測試。

(二)教學實施

《瑜伽》“線上+線下”教學實施過程要注重師生互動,注重課堂內外融通,注重結果與過程的交互,優化教學手段,與時俱進,提高教學效果。(如圖2)

1. 課前-線上教學:教師將學時教學內容的關鍵知識點制作為10分鐘左右的視頻并上線相關線上教學平臺(MOOC、SPOC),通過線上公告形式發布課程學習任務,學生接受任務后進行自主線上學習和預習,教師還可以進行相關在線交流如學生的學習基礎、已有運動水平、對該項目的了解、自身身體狀況等等。這不僅是學生對學習內容的預先學習,也是老師對學情的預先學習,能夠讓老師對學生基本學習狀況有個基本初步的了解,能夠根據具體情況在線下教學前及時調整教學手段和策略,讓教學設計、教學實施更加合理和科學,這能夠有效的減少課堂上理論與簡單技術講解帶來的專項技能練習和身體素質練習時間不足的缺陷,能夠引導督促學生課前學習,提高學習的針對性和有效性。

2. 課堂-線下教學:線下課堂教學教師則重點組織學生對專項技術動作進行練習并進行個性化指導糾正,學生通過反復練習、改正并掌握相關技術動作,能夠有效的提高專項運動技術水平,提高課堂練習密度,同時有充裕的時間開展身體素質練習,促進學生的體質健康水平提高;同時課堂上教師鼓勵學生就線上學習疑難問題和學生進行現場專題探討和互動,讓課堂更加開放、合作、自由;教學過程中使用“幕課堂”智能教學平臺和學生充分交流互動,現場解答學生學習過程中遇到的問題,并進行測試或調研檢驗課堂教學成果,并根據學生課堂反饋調整課堂教學內容與教學方法。

3. 課后-線上教學:教師在線上平臺發布課后鍛煉作業并要求學生在線上平臺提交,并在線進行督促與輔導、個性化評價,幫助學生設定個人練習目標和個人練習計劃,這基本實現了體育課“1對多”向“1對1”的專門化、個性化指導的轉變,這能夠很好的提高學生的運動參與,激發學生的運動興趣,養成運動習慣,培養學生終身體育意識。教師通過線上互動交流平臺解答學生在課后學習過程中和自我鍛煉過程中遇到的問題,通過互動平臺了解學生對教學的評價與反饋,進行課程的反饋與總結。

4. 考核與評價:考核包括:線上考核+線下考核。線上考核為每一教學單元學習參與(10%)、單元教學討論(10%)、單元作業(10%)、單元測試(10%)、健康理論學習與測試(10%)、,線下考核為每一教學單元的運動參與(10%)、瑜伽專項技術(20%)、身體素質考核(20%)。線上考核占比50%,線下考核占比50%,教師通過線上平臺統計情況結合線下考核最終評價學生的學習成績。考核注重過程考核,注重考核學生的綜合發展,注重學生的學習結果。

(三)教學團隊建設

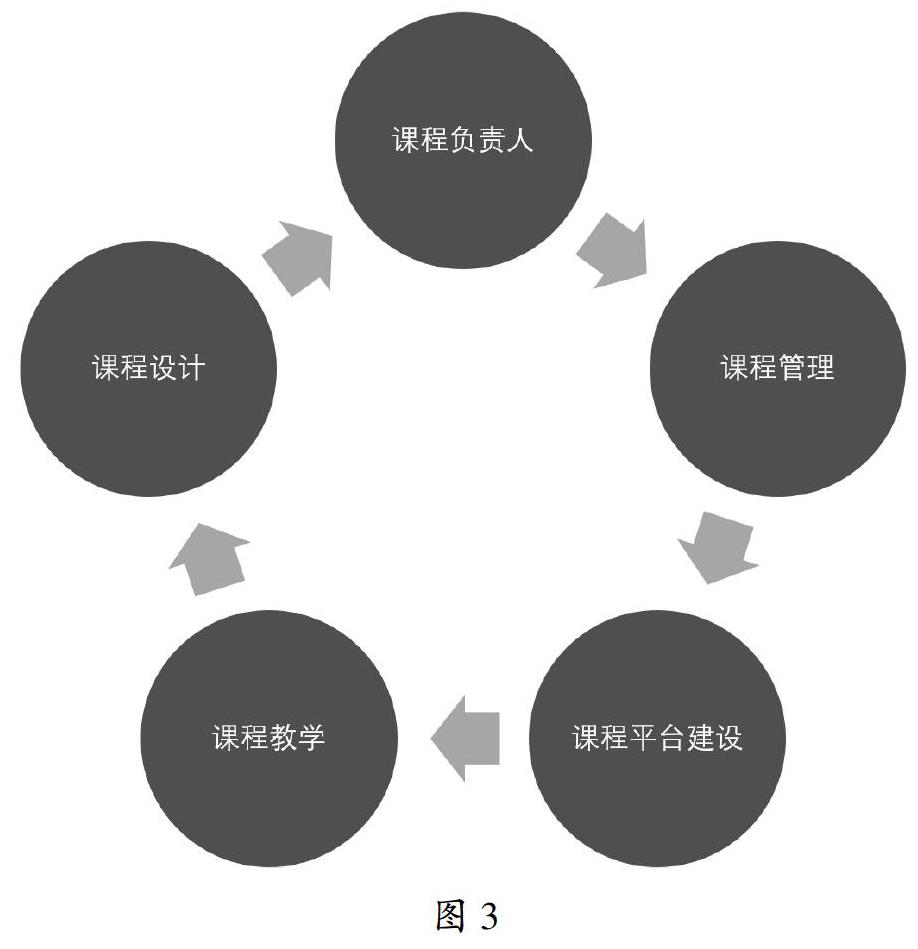

要加強課程團隊建設,在“教”與“學”的實施過程中,高質量的教師團隊是提高課程質量的基礎和促進教學模式可持續發展的關鍵;要多開展各種智慧教學培訓工作以點及面的促進團隊教師整體教學能力的提升,打造一支具備“線上+線下”相結合教學模式下教學綜合能力的高素質教學團隊。由于在線課程學習人數眾多,不能僅由主講教師來完成互動,必須按照一定的比例配備助教進行協助,助教可由青年教師和研究生擔任,也可選拔優秀的學習者或已修過該門課程的結業者擔任[4]。根據學習者的數量的初步判斷,教學團隊中要有課程負責人1名:負責課程的總體研發與設計;課程管理老師1名:負責課程的開展與實施;課程設計老師2名:負責教學目標、教學內容、考核辦法的設計;課程教學老師2名:負責線上教學內容的拍攝與制作以及線下課程的教授;教學平臺建設老師2名:負責線上課程的運營與管理,保證線上教學的順利進行(如圖3)。

五、結束語

新時代、新理念、新技術、新形式實現教育新發展,體育課“線上+線下”相結合教學模式理論的構建與實施,都尚處于初步階段。作者認為該教學模式未來將會在大學體育教學中廣泛開展與應用,通過該教學模式的革新以期激發學生參加體育活動的積極性來提高學生運動技術水平、提升學生體質健康水平。該教學模式將線上在線課程與線下課堂教學進行深度融合,實現通過網絡和信息技術實現教與學的溝通與協作,實現了有指導、有意義的學習與交流,構筑集理論課堂、實踐課堂、開放課堂的智能化課堂,實現了課堂內外、校園內外、個體集體的多階段一體化有機教學模式。這是一種教學智慧,是一種適用于大學體育課的新型教學模式,并在經過了探索和深度融合之后該模式能夠引導大學體育課程朝著多元化、個性化、終身化模式發展。

參考文獻:

[1]徐靖程.教育部印發《教育信息化2.0行動計劃》[J].中小學信息技術教育,2018(5):4-4.

[2]劉占魯,馮嘉誠,余佳俊,等.慕課融入運動教育模式課堂教學的研究[J].廣州體育學院學報,2019(4):110-112.

[3]張洋,何玲.新世紀我國青少年體質健康發展研究——中國青少年體質健康狀況動態分析-基于2000-2014年四次國民體質健康監測數據[J].中國青年研究,2016(6):4-12.

[4]王會儒,趙晗華,余建波.中國大學慕課體育類課程建設的現狀分析與發展對策[J].武漢體育學院學報,2019(8):69-75.