廣州市黃埔區公共服務設施評估

周清雅

摘 要:公共服務設施高效精準配置是提高居民生活品質的重要途徑之一。文章基于廣州市黃埔區公共服務設施、道路網、人口、土地利用等多源數據,從社區生活圈理念出發,對黃埔區公共服務設施服務范圍進行評估。在500m、1000m、1500m步行服務半徑層面,分別對教育、醫療、文化、體育、養老設施服務范圍覆蓋的人口和居住用地情況進行分析,然后系統考慮五類設施的服務覆蓋率,以鎮、街道為研究單元,對黃埔區公共服務設施覆蓋情況開展綜合評價,并分類識別公共服務資源待優化的區域,為相關規劃提供有益借鑒。

關鍵詞:公共服務設施;生活圈;覆蓋率

公共服務設施是提升居民生活品質的重要要素。《自然資源部關于全面開展國土空間規劃工作的通知》中明確將教育、醫療、文化、體育、養老等城鄉公共服務設施的布局列為國土空間規劃審查要點之一。為構建高品質的公共服務設施體系,首先需要對現有設施布局開展科學有效評估,摸清底盤是未來規劃和改善公服設施配置水平的基礎。現有公共服務設施評估領域的文獻研究角度多維,包括公共服務設施的可達性、公平性、覆蓋率以及空間布局分異等。本文基于社區生活圈理念,從公服覆蓋率角度出發,以廣州市黃埔區為例,對城市公共服務設施開展評估。

一、研究數據與方法

(一)研究數據

本研究中主要采集和使用了四類數據,包括黃埔區公共服務設施數據、道路網數據、人口數據、土地利用數據。

1.公共服務設施數據

公共服務設施數據為GIS點圖層文件,包含教育、醫療、文化、體育、養老五類公共服務設施。有效字段包括設施名稱、地址、等級等基礎信息,同時包含不同類別公共服務設施特有的詳細信息,如教育設施數據中,包含學校班數等,養老設施數據中,包含養老床位數等。

2.道路網數據

道路網數據為GIS線圖層文件,有效字段包括道路類型、道路等級、道路長度。

3.人口數據

人口數據為GIS點圖層文件,每個點位代表一個居民居住點,有效字段包括居住人口數量、所在行政區等。

4.土地利用數據

土地利用數據為GIS面圖層文件,包含用地類型、地塊面積等信息。

(二)研究方法

本研究以廣州市黃埔區為研究范圍,從兩個層面對其公共服務設施的空間配置和服務能力開展分析。首先,分別針對基礎教育設施、基層醫療設施、文化設施、體育設施、養老設施五類設施,從社區生活圈覆蓋率角度,對每類設施服務的人口、居住用地情況進行專項研究。其次,結合五類設施的覆蓋率評估結果,開展綜合分析,并對公共服務設施優化區進行分類識別,針對不同優化區提出相應的公共服務配置策略(圖1)。

1.公共服務設施服務范圍

基于社區生活圈的公共服務設施配置是保障居民生活品質的重要手段。《城市居住區規劃設計標準》(2018年出臺)中明確提出,城市公共服務設施應以生活圈為單位進行配套,并對各類設施的服務范圍進行了界定,如提出小學服務半徑不宜超過500m,初級中學服務半徑不宜超過1000m。本文借鑒社區生活圈理念,同時考慮到公共服務設施具有一定輻射能力,最終以500m、1000m、1500m步行距離為研究層次,對基礎教育設施、基層醫療設施、文化設施、體育設施、養老設施五類設施的服務覆蓋面分別進行專項分析(表1)。

首先,基于GIS平臺將公共服務設施、道路網、人口、土地利用多源數據進行匯總入庫,對數據坐標系、單位等進行統一化處理。其次,應用ArcGIS的“服務區”功能,結合路網分析得到五類公共服務設施的覆蓋范圍。該方法充分考慮了現實路網拓撲結構對居民出行范圍的影響,相對于傳統的僅基于幾何距離的緩沖區方法,本文所采用的方法更具科學性。然后將生成的各類設施500m、1000m、1500m服務范圍與人口、土地利用數據進行疊合,統計不同服務范圍所覆蓋的人口和居住用地比例,從而分析得到各類設施的服務輻射能力。

2.公共服務優化區分類識別

在充分了解各類公共服務設施覆蓋率的基礎上,以鎮、街道為研究單元,基于五類公共服務設施1500m步行距離的用地覆蓋率,定義兩個公共服務設施優化區的特征指標:第一,公共服務缺失度,即五類公共服務均未覆蓋的居住用地比例;第二,高品質生活區比例,即五類公共服務設施均覆蓋的居住用地比例。

上述兩個特征指標可綜合考慮五類公共服務設施的配置情況,避免了只關注單一設施配置而造成信息有偏的情況。依據每個鎮、街道的公共服務缺失度、高品質生活區比例指標,將黃埔區下轄的17個鎮、街道進行科學分類,識別出公共服務設施配置較完善的區域和尚待改進的區域,從而為后續規劃配置提供指引。

二、公共服務設施評估

(一)專項評估

1.基礎教育設施

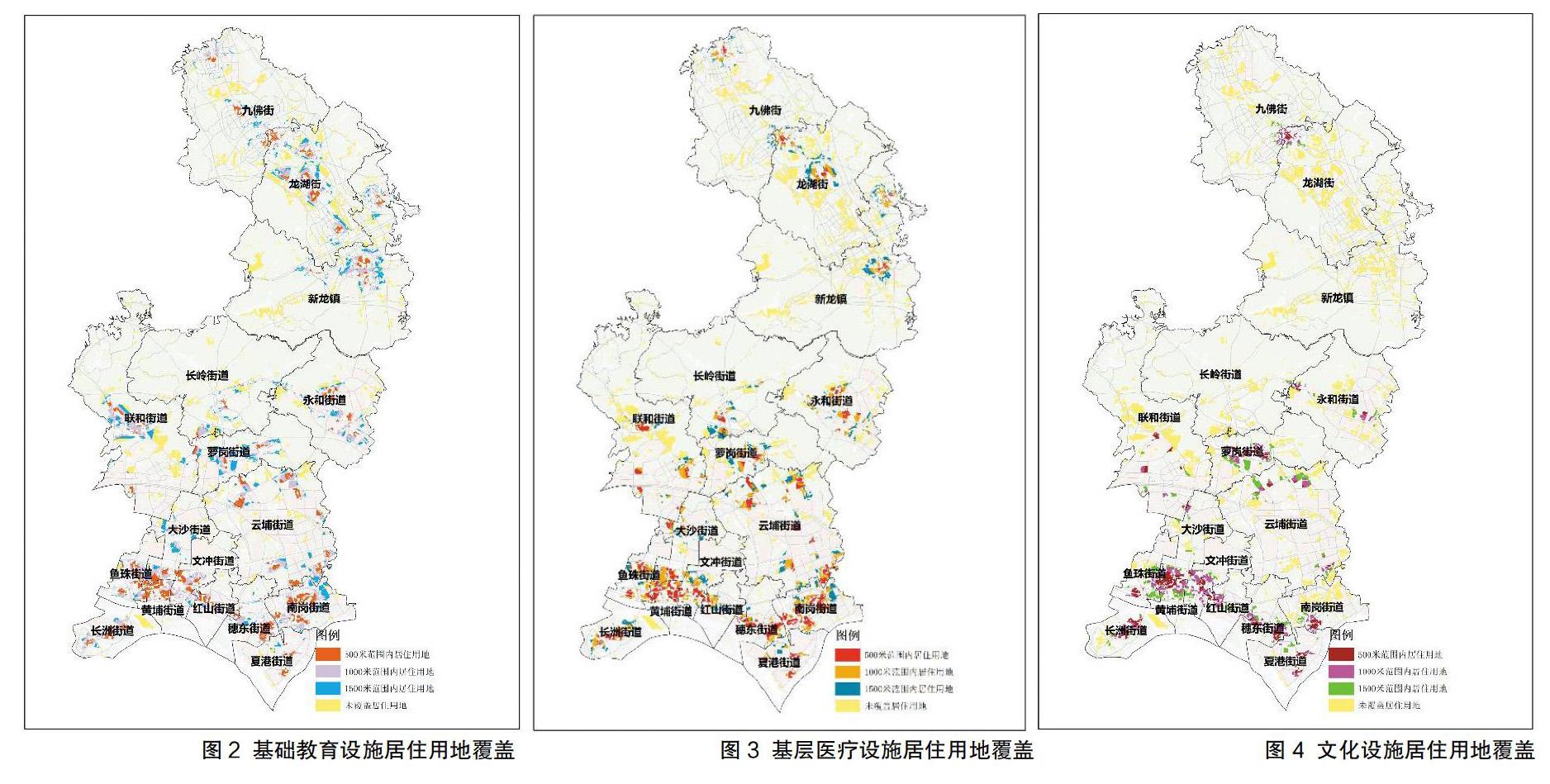

對黃埔區的基礎教育設施(即小學和初中)進行服務區分析可知,500m的人口覆蓋率僅28.4%,居住用地覆蓋率不足20%;當服務范圍擴展至步行1500m距離,服務范圍的人口覆蓋比例增至76.01%,而居住用地覆蓋比例提升相對較少,僅升至57.6%(表2)。黃埔街道、穗東街道、文沖街道的基礎教育設施居住用地總體覆蓋良好,均在95%左右,而九佛街、長嶺街道的中小學居住用地覆蓋率均偏低,僅30%(圖2)。

2.基層醫療設施

基層醫療設施是為居民提供末端醫療服務的機構,包括衛生院、社區衛生服務中心(站)、門診部等,其布局可達性和均等性與居民的就醫便利程度密切相關。黃埔區的基層醫療設施500m步行距離覆蓋了30.98%的人口,略高于教育設施,但居住用地覆蓋比例僅13.77%。基層醫療設施1500m步行距離可覆蓋75.27%的人口,但覆蓋的居住用地比例不足50%(表3)。空間分布上,九佛街、龍湖街、新龍鎮基層醫療設施的居住用地覆蓋率較低,需加強相關設施配置(圖3)。

3.文化設施

文化設施是為居民提供文化休閑功能的設施,包括圖書館、展覽館、少年宮、文化站(館)等。根據文化設施服務覆蓋分析結果,黃埔區文化設施的人口和居住用地覆蓋比例均顯著低于教育、醫療兩類設施。即使是1500m步行距離,文化設施的人口覆蓋率也不到50%,居住用地覆蓋率僅四分之一(表4)。該結果可能是因為,相對于教育和醫療的日常剛性需求,文化設施更多的是滿足居民精神上的高層次追求,因而設施數量相對較少,服務覆蓋面也較小。對各鎮、街道進行分析可知,新龍鎮、長嶺街道、龍湖街文化設施居住用地覆蓋率嚴重不足,均低于6%(圖4)。

4.體育設施

與文化設施相比,體育設施的人口和居住用地覆蓋比例更低,1500m的人口覆蓋率為27.26%,居住用地覆蓋率為17.76%(表5)。從空間分布上看,紅山街道、黃埔街道的體育設施配置較為完善,居住用地覆蓋率達50%以上,而蘿崗街道、穗東街道、夏港街道的體育設施覆蓋率顯著不足,均低于5%(圖5)。

5.養老設施

養老設施的目標服務人群相對另外四類公共服務設施而言更為狹窄,因而設施數量最少,服務覆蓋率也最低。1500m步行距離服務人口比例為18.12%,居住用地覆蓋率為10.67%(表6)。空間分布上,服務覆蓋的短板在于九佛街、龍湖街、南崗街道、云埔街道,亟待進行設施補充建設(圖6)。

(二)綜合評價

綜合教育、醫療、文化、體育、養老設施的1500m服務范圍,定義公共服務設施缺失度指標(五類公共服務設施均未覆蓋的居住用地比例)和高品質生活區比例(五類公共服務設施均覆蓋的居住用地比例)指標作為評估依據,開展綜合評價。將黃埔區17個鎮、街道劃分為三類服務優化區,并有針對性地提出改進建議(圖7)。

1.增效提質區

此類區域公共服務設施缺失度低,且高品質生活區比例高,包括文沖街道、黃埔街道、大沙街道、魚珠街道、紅山街道。此類區域的公共服務設施配置特征在于總體覆蓋率較高,覆蓋面廣,且各類公共服務設施配置相對齊全,總體而言公共服務水平較高。對于此類區域,后續的規劃方向應為進一步提升公共服務設施的品質,同時增強設施輻射力,不僅服務于本區域內部人口,還可為單元以外的人口提供優質服務。

2.品質提升區

此類區域公共服務設施缺失度低,但高品質生活區比例低,包括穗東街道、南崗街道、夏港街道、蘿崗街道、云埔街道、長洲街道。此類區域的公共服務配置總體覆蓋面較廣,但不同類型設施的分布較為分散,設施集中度偏低,導致公共服務齊全的高品質生活區域比例不高。因此,后續的公共服務提升對策應側重推進高品質社區的建設,對于人口分布集中的區域,加強各類公服設施的配置。

3.全面優化區

此類區域公共服務設施缺失度高,高品質生活區比例低,包括永和街道、聯和街道、長嶺街道、龍湖街、新龍鎮、九佛街。此類區域公共服務配置水平較低,設施數量少導致服務覆蓋面不足,且高品質社區比例偏低。未來的規劃中,應著重針對此類區域加強公共服務設施的配置,首先補足“量”上的短板,其次結合實際需求,適當引入高品質設施,實現“質”的優化。同時,在布局公共服務設施時,需充分考慮人口集聚和居住空間的分布情況,精準高效布局公共服務設施,以實現整體服務水平的有效提升,最大程度地提高公共服務資源的利用效率。

三、結語

本文基于公共服務設施、道路網、人口、土地利用多源數據,對廣州市黃埔區公共服務設施的服務覆蓋范圍進行了分析,探索了教育、醫療、文化、體育、養老五類設施500m、1000m、1500m步行范圍內覆蓋的人口和居住用地情況。同時,綜合考慮五類設施的服務覆蓋率,構建公共服務缺失度和高品質生活區比例兩個特征指標,據此將黃埔區的鎮、街道劃分為增效提質、品質提升、全面優化三類區域,并分別探討了其公共服務設施配置特征及規劃提升策略,以期為未來的改造優化提供有價值的參考。

參考文獻:

[1]丁愫,陳報章.城市醫療設施空間分布合理性評估[J].地球信息科學學報,2017(2).

[2]王蘭,周楷宸.健康公平視角下社區體育設施分布績效評價:以上海市中心城區為例[J].西部人居環境學刊,2019(2).

[3]高軍波,周春山,江海燕,等.廣州城市公共服務設施供給空間分異研究[J].人文地理,2010(3).

作者單位:

廣州市城市規劃勘測設計研究院