“文獻書畫”待價而沽

余一

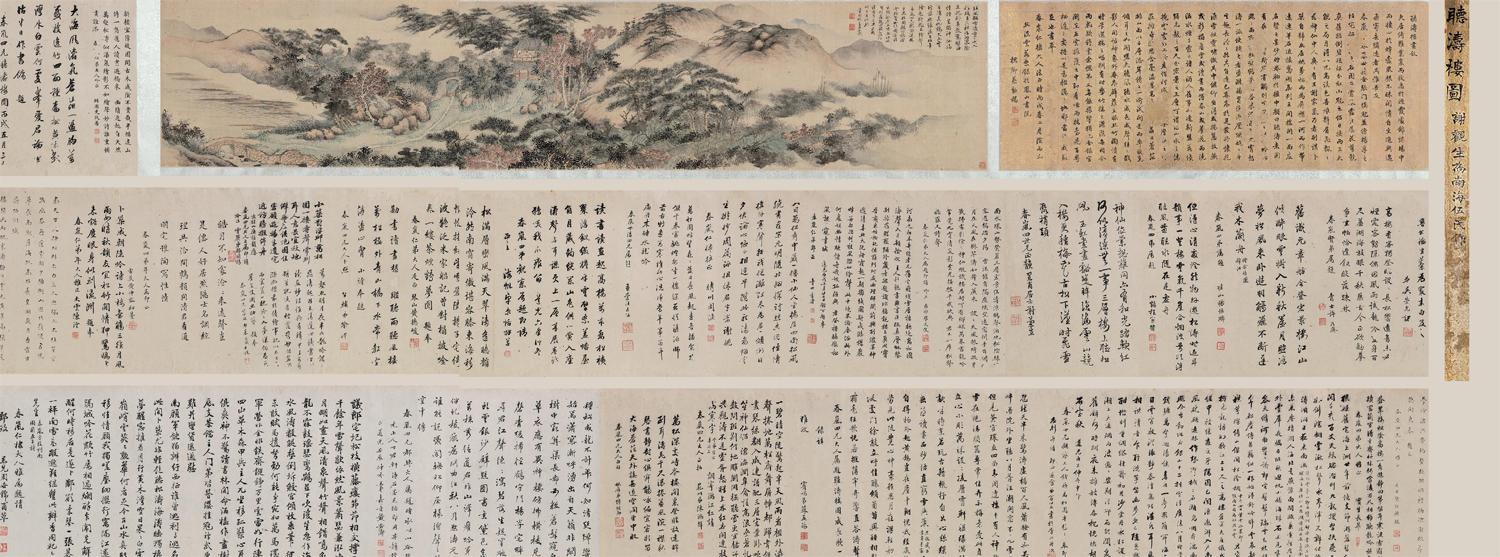

今季9月份春拍中,一批記錄廣東明清文人交往痕跡的文獻書畫現身廣東崇正拍賣市場。包括有“嶺南文化符號”之稱的陳白沙先生詩稿;有清代著名畫家謝觀生為十三行總商伍元華所繪的《聽濤樓圖》,體現嶺南文化中文化精英與官僚、富商交往頻繁詩畫雅集的特質;而另一位清代著名畫家羅天池《賞雨樓詩畫冊》則重現廣州在道咸時期的文學活動盛況……引起文史研究者和藏家關注的,除了這些作品的藝術價值,還有文獻價值——這些文獻價值在作品的題跋題詩上呈現于世人之前。

書畫作品是一個貯藏歷史記憶的容器,這些舊日墨痕承載了冷冰冰的正史里沒有記錄的生動細節,承載了宏大歷史背景下個體的心靈、情感、訴求……書畫的文獻價值研究不可或缺,研究者們應該給予更多重視,后市更值得期待。

書畫藏著嶺南文人的交往痕跡

這次崇正春拍有兩件嶺南畫作十分惹人注目。第一幅是清代畫家謝觀生的《聽濤樓圖》。謝觀生為著名學者、越華書院掌教謝蘭生之弟,兄弟二人有“二謝”之名。然而,較之謝觀生精湛的畫藝更吸引人的是,該長卷的上款人及畫后題跋。此長卷是謝觀生為十三行總商伍元華所繪,畫后題跋多達25位,包括吳榮光、翁心存(翁同龢父親)、許乃濟、卓秉恬、謝蘭生等當時學者、書畫名家及清朝方面大員,從中可以觀察道光前期廣州文化精英與官僚、富商的交往。作為其時十三行之一的“怡和行”掌舵人伍元華的朋友圈,亦有助于后人了解、研究廣州十三行的歷史。

此外,由清代著名畫家羅天池所繪的《賞雨樓圖詩畫》冊頁后有當時詩書畫名家學者41人的題詩、題記共61題,其中題記6篇,各體詩歌100首,為清代咸豐年間廣州三次上巳修禊雅集的詩歌唱和記錄,這是一份珍貴的文獻材料,涉及嶺南地區的文學史、文化風俗如修禊雅集及私家園林等方面,更為我們提供了一份嶺南文化榮光的見證。

從以上案例可以看出,除“人品、學問、才情、思想”之外,書畫中的文本內容、筆墨中所承載的史料文獻價值,也是值得研究的價值所在。不過值得留意的是,文獻書畫的藝術價值、學術價值是比普通的書畫作品門檻要高一些,因為藏家需要比較深入了解其背景,才能發現其價值。不過,這正是文獻書畫的魅力所在。

市場在挖掘書畫的文獻價值

近年來,一些有歷史價值和文獻價值的書畫作品、來往信札等,正逐步受到市場的認可,尤其是一些經過專人系統研究整理,包括手稿、信札在內的書畫作品。

文人雅集的詩書畫創作、題跋題詞、來往書信、互贈作品,其中都會留下不少值得細細推敲探索的文化信息。這些隱藏在書畫筆墨之下的歷史文獻信息,猶如草蛇灰線般,等待后人解讀發掘。這種探索往往會帶來更深層次的趣味。以雅集題詞、來往書信文稿、互贈作品等書畫文本作為載體來研究文人、大儒之間的文化交流,既能多維地反映他們的人格、學識、胸襟,也能通過他們之間的交往歷程與人脈網絡,立體地展現當時的社會關系、人文風貌與世俗情狀,從而為進一步研究當時的社會、文化與歷史提供有益的借鑒。

“書畫作品也是史料,可用于證明未記載在史書上的內容,只是隨著藝術收藏市場的崛起,其文獻價值也逐漸被弱化,而藝術價值則被強調。”美術史研究者、廣州美術學院李若晴教授說。美術史研究者也對題跋越多的書畫作品越感興趣。“題跋多,信息量大,有話題,可以對復雜完整的信息鏈進行梳理。”李若晴稱,如果沒有這些信息,只對書畫本身進行孤立的研究,很可能是盲人摸象,只能停留在皮毛。

書畫的價值,大體由兩個重要方面構成:一是歷史文化價值;二是藝術審美價值。但隨著藝術市場的發展,藏家相對仍更關注作品的藝術價值,令許多具有文獻價值的名家作品的價格、價值被低估。但從近些年的市場表現看,凡是有文獻價值的書畫,價格均高于一般藝術品。原因是一部分收藏者的意識和學識不斷提升,用包括藝術、文獻等多方面的綜合標準進行收藏。