五代時期歸義軍涼國夫人潯陽翟氏服飾考釋

鐘雪梅, 喬 洪, 毛藝壇

(四川師范大學 服裝與設計藝術學院,四川 成都 610066)

約公元914年,曹議金取代張承奉,敦煌進入曹氏歸義軍時代[1]。在曹氏祖孫五代統(tǒng)治敦煌的120余年(914—1036年)間,曹氏奉中原王朝為正統(tǒng),同時北交遼金、西聯(lián)于闐、東結回鶻,面對周邊強大的少數(shù)民族采取了和親聯(lián)盟政策,由此敦煌出現(xiàn)了一度安定和平的局面[1]。同時曹氏為了穩(wěn)固政權,大興佛事。據(jù)統(tǒng)計,曹氏政權時期修建的石窟為莫高窟現(xiàn)存總數(shù)的1/2,因此,這一時期的供養(yǎng)像中出現(xiàn)了大量曹氏家族壁畫像。

文中將曹氏歸義軍第4任節(jié)度使曹元忠(曹議金第3子)之妻潯陽翟氏的壁畫服飾作為研究對象。翟氏亦稱涼國夫人[2],作為曹元忠的妻子,涼國夫人在敦煌洞窟的開鑿中扮演著重要角色,莫高石窟中有其大量的畫像與題記。涼國夫人服飾妝容與曹氏畫院時期女性世俗供養(yǎng)人服飾(除回鶻公主以外)的著裝高度一致,其服飾具有典型性,代表了五代時期西北貴族婦女形象。

1 涼國夫人潯陽翟氏及其與曹氏其他女子服飾

1.1 涼國夫人潯陽翟氏

潯陽翟氏,五代歸義軍節(jié)度使曹元忠之妻、曹議金兒媳[2]。曹元忠初為節(jié)度使時,潯陽翟氏被稱為“潯陽郡夫人”;顯德四年(957年),榮升為“涼國夫人”;其子曹延祿接任節(jié)度使時(974年),翟氏被封為“國太夫人”;980年,朝廷又冊封其為“秦國太夫人”[3]。敦煌大族中有潯陽翟氏、上蔡翟氏、粟特翟氏、隴西翟氏等[4],為了促進翟氏族勢發(fā)展,這些翟氏與敦煌大族如張氏、陰氏、馬氏、曹氏間相互通婚。涼國夫人應是敦煌翟氏中地位最尊貴的女人。

涼國夫人崇尚佛教,她經(jīng)常參加佛教法事活動,并且積極參與敦煌石窟的開鑿[2]。據(jù)天福十二年(947)潯陽郡夫人翟氏施巾題記S.2687(1)、乾德二年(964)涼國夫人翟氏施巾題記S.2687(2)、顯德四年(957)涼國夫人供僧舍施疏P.2982等敦煌文書可知,涼國夫人在石窟的修建中扮演著重要角色,并且時常親力親為,正如敦煌文書P.2761《祈愿文》中記載:“年年親詣”“歲歲來臨”。同時如曹元忠與潯陽郡夫人等造供養(yǎng)具文書S.3565(2)中記載,她在佛事活動中起表率作用,常常帶動姻親婦女“造供具疏”。因此,在莫高窟及榆林窟中出現(xiàn)了大量的涼國夫人供養(yǎng)像。

1.2 涼國夫人供養(yǎng)像與曹氏其他女供養(yǎng)像服飾的聯(lián)系

莫高窟第5,61,98,203,437窟和榆林窟第19,25,33,34,36窟都有涼國夫人翟氏供養(yǎng)像及題記[4],這些畫像和題記大多漫漶不清,甚至已不存。對比能夠找到的畫像資料,涼國夫人的服飾造型幾乎一致。同時涼國夫人的服飾妝容與曹氏畫院時期除了回鶻公主、于闐皇后以外的女性世俗供養(yǎng)人服飾一致。莫高窟61窟東壁畫像和莫高窟第61窟涼國夫人供養(yǎng)像分別如圖1,2所示。圖1中左起第1位為曹議金夫人回鶻天公主,著回鶻裝;第2位為甘州回鶻可汗的妻子曹元忠姐姐,著回鶻裝;第3位為嫁給于闐國王為妻的曹元忠另一位姐姐,其頭戴鳳冠,內(nèi)著回鶻內(nèi)衣,外穿大袖衫,服飾為回鶻混合裝。圖1中第4位是曹議金夫人廣平宋氏,后4位是曹元忠的姐姐,后5位服飾與圖2中涼國夫人翟氏服飾基本相同:頭戴桃形冠,插步搖,面部紅脂暈染,頸飾多層項鏈,內(nèi)穿平領內(nèi)衣,外罩大袖紅色系袍衫,肩披長條花紋披帛,領袖皆有紋飾。

圖1 莫高窟第61窟東壁供養(yǎng)像Fig.1 Murals on the east wall of Mogao Cave 61

圖2 莫高窟第61窟涼國夫人供養(yǎng)像Fig.2 Mural of Lady Liang of Mogao Cave 61

2 涼國夫人潯陽翟氏供養(yǎng)像服飾

張大千臨摹榆林窟第19窟甬道北壁涼國夫人畫像,如圖3所示。畫像中涼國夫人頭戴桃形鳳紋冠,上插梳篦、金釵、步搖,面部有紅脂,兩靨額上貼花鈿,戴層層項鏈,大袖襦裙曳地,披刺繡披帛,腳穿繡花鞋。

圖3 張大千臨榆林窟第19窟涼國夫人供養(yǎng)像Fig.3 ZHANG Daqian's copy mural of Lady Liang of Yulin Grottoes 19

2.1 服飾主體

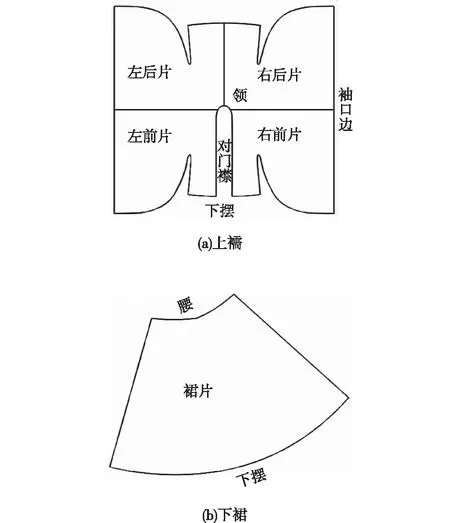

涼國夫人身穿大袖襦裙,肩膀披繞長巾披帛,露平領內(nèi)衣;雙手托盤,遮擋了胸部服飾造型,根據(jù)圖像推測其裙系于胸下。圖4為涼國夫人外層裙襦結構示意。

圖4 涼國夫人服裝結構示意Fig.4 Structure drawing of Lady Liang's costume

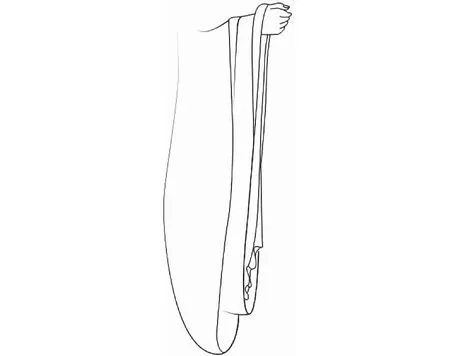

從涼國夫人畫像袖口可看出,其所穿服裝有3層,最內(nèi)層袖口有垂褶,似荷葉邊(見圖5)。唐末五代的人物畫、出土人俑中大袖衫較為普遍,但內(nèi)衣為荷葉邊的僅在以涼國夫人為代表的曹氏供養(yǎng)人畫像中出現(xiàn)。而由于傳統(tǒng)漢服為平面裁剪,排除內(nèi)層為荷葉袖的可能。晚唐時出現(xiàn)過一種在大袖錦襦內(nèi)穿的透明白紗籠袖[5]。薄紗面料的產(chǎn)生不應晚于五代,因此推測,涼國夫人內(nèi)衣[1]面料輕薄似紗,袖片裁剪后出現(xiàn)類似斜裁的垂褶,畫像內(nèi)衣袖口荷葉狀應為畫師寫實手法的表現(xiàn)。

圖5 涼國夫人袖口Fig.5 Cuffs of Lady Liang

2.2 服飾配件

圖6為畫像中涼國夫人頭飾,其造型較為復雜。高春明書中提到:“‘冠梳’是流行于宮中的一種時髦首服,后傳至民間,逐漸演變成婦女的一種禮冠。‘冠梳’冠頂用金箔做成朱雀、花葉,周圍簇擁珠翠,并插有數(shù)枚簪衩、步搖。冠兩側的飾物用來將雙耳與鬢發(fā)掩住,形狀如舌。莫高窟第61窟中繪有戴這種飾物的女性形象。”[6]其描述與莫高窟61窟中涼國夫人頭飾極吻合,因此推測其頭飾屬于“冠梳”。

圖6 涼國夫人頭飾Fig.6 Headwear of Lady Liang

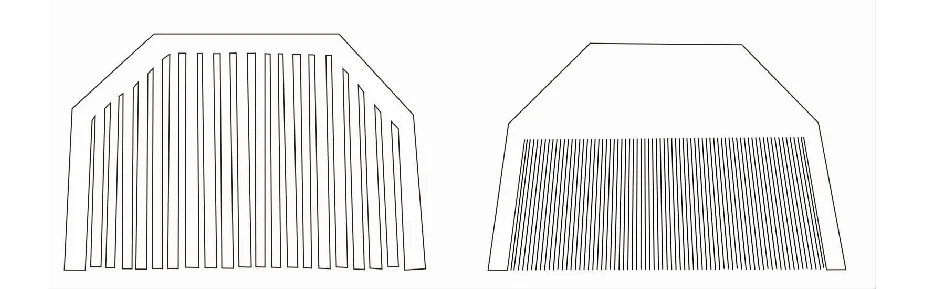

唐代后,插梳篦成為一種風尚,安插數(shù)量和位置均沒有固定,但這種“冠梳”妝容需在額頭搭配數(shù)把梳篦,少則2把,多則6把,其中6把梳篦的安插方式為:中間2把較大,兩側4把較小,兩齒相對、上下吻合[6]。五代出土的梳篦紋樣較為簡潔,多為梯形[7]。江蘇出土的五代梯形木梳如圖7所示,涼國夫人頭上梳篦應為這種形狀。《夢梁錄》中曾記載,宋初臨安流行將梳篦顏色染成紅綠之色。涼國夫人頭飾梳篦中間大梳篦為紅綠色,其余為白色,與此記載吻合。

圖7 江蘇連云港市出土的五代木質(zhì)梳篦Fig.7 Wooden comb of Lianyungang, Jiangsu in Five Dynasties

供養(yǎng)像中涼國夫人頭戴鳳紋桃形冠,此冠是回鶻代表性的禮冠,其外形上小下大,形狀似桃[8]。因曹氏與回鶻交好,祖孫3代與回鶻通婚,所以學界普遍認為涼國夫人頭頂禮冠受中原漢族與回鶻的影響。安慶市范文虎(?—1301年)夫婦合葬墓出土的纏枝花卉紋金發(fā)冠(見圖8),其長、寬、高分別為13.7,8,4.4 cm,由5塊金片相扣合組成橢圓形的腔體,使用時將金冠套在發(fā)髻上,底部兩端的孔可用發(fā)簪固定。金片上飾有纏枝花卉紋,似鑲有珠寶,但已脫落。涼國夫人供養(yǎng)像頭飾桃形冠的左右兩端各有一枚綠珠釵,觀其圖應為插在桃形冠內(nèi)的高髻上,推測其形制可能與圖8金冠相似。

圖8 纏枝花卉紋金發(fā)冠Fig.8 Flower pattern golden crown

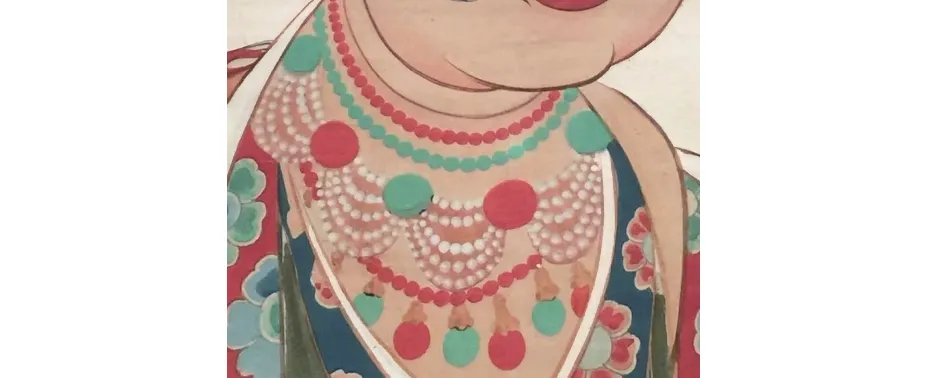

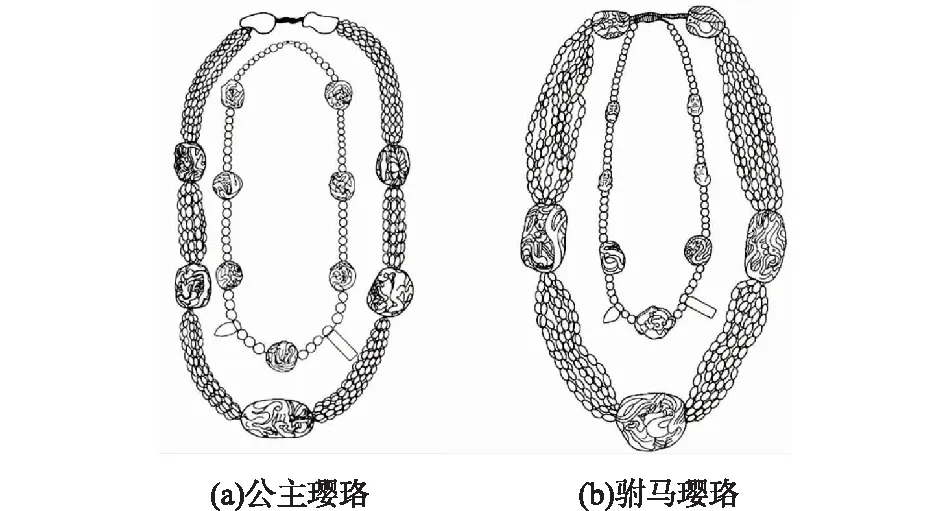

圖9為涼國夫人供養(yǎng)像頸間佩戴瓔珞。瓔珞幾層累疊,集吊墜、珠串、項圈、項鏈于一體,可戴于頸或手足,據(jù)傳最早源于印度[6]。正如《南史·林邑國傳》中記載,“其王者著法服,加瓔珞,如佛像之飾”,這種飾物先出現(xiàn)在佛像上,隨著佛教傳入中國,逐漸演變?yōu)樯钪信宕鞯囊环N飾品。唐代朱揆《釵小志》中記載,皇上讓宮伎佩戴七寶瓔珞演藝,可見瓔珞在唐時也用于樂伎的裝扮。五代時期敦煌壁畫中回鶻女性供養(yǎng)人的頸飾也同涼國夫人般豐富,而新疆地區(qū)回鶻供養(yǎng)人像中,未發(fā)現(xiàn)有戴如此復雜頸飾的畫像[8],因此排除了涼國夫人頸飾受新疆地區(qū)回鶻影響的可能性。而同時期的漢族女子畫像,如《簪花侍女圖》《韓熙載夜宴圖》等中的女性頸間皆無飾品;敦煌壁畫的唐五代供養(yǎng)人畫像中,除了與曹氏家族有關的女性,其他女性形象鮮有配頸飾,偶有發(fā)現(xiàn)形制也十分簡單,因此可排除此復雜的頸飾受中原漢族審美影響。

圖9 涼國夫人瓔珞Fig.9 Lady Liang's necklace

圖10[6]為內(nèi)蒙古奈曼旗遼代陳國公主駙馬合葬墓內(nèi)出土的4組琥珀瓔珞,公主與駙馬各戴兩組,其中公主的琥珀項鏈兩組分開[見圖10(a)];駙馬所佩的兩組項鏈在上方連為一個整體[見圖10(b)]。圖10中,珠串穿著方式與涼國夫人較為相似,由此推測涼國夫人頸飾瓔珞可能為單獨佩戴或幾串連為一體。《舊五代史·外國列傳契丹卷》有記載,后唐明宗李嗣源(926—933在位)賜耶律德光母應天后瓔珞,“明宗時……并賜其母瓔珞錦彩”[6],同時期遼寧錦州的張扛村、遼寧沈陽的法庫縣,以及內(nèi)蒙古赤峰的大營子都有出土類似的瓔珞。《遼史》中有記載,曹氏政權與遼交往頻繁,遼曾多次回贈曹氏對衣銀器等物,許多珍貴的珠寶也流入敦煌。因此涼國夫人頸飾可能受到此種瓔珞造型的影響。

圖10 陳國公主與駙馬琥珀瓔珞Fig.10 Amber necklaces from Chen princess and her husband

2.3 服飾妝容

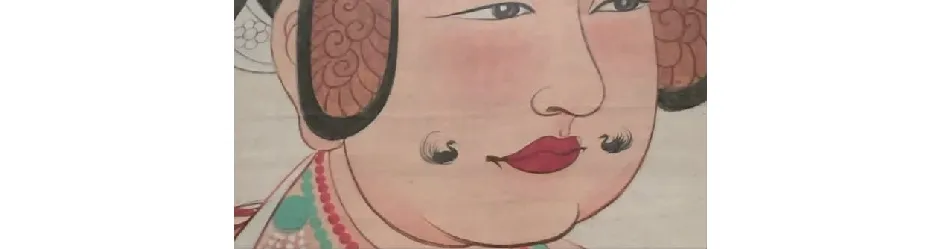

高春明對“面靨”的定義為:古代婦女用脂粉等顏料點畫于面部,或是將珠、翠、金、銀等加工制作成薄片,剪成需要的形狀,貼于面部。根據(jù)材料、形狀、所施部位的不同,名稱也不同[6]。中晚唐以后,“面靨”是中原較為普遍的裝飾,在敦煌也較為流行。面靨形狀、位置的變化與當時社會的文化、信仰、審美有關。唐末五代的面靨較繁縟,除了原點、花型以外,還出現(xiàn)了以涼國夫人面妝為代表的鳥形紋。圖11為張大千臨摹涼國夫人畫像圖局部,對比原壁畫,涼國夫人面部除了酒窩處有鳥紋面靨外,兩頰顴骨施粉處也有。

圖11 涼國夫人鳥紋面靨Fig.11 Bird grain shape makeup of Lady Liang

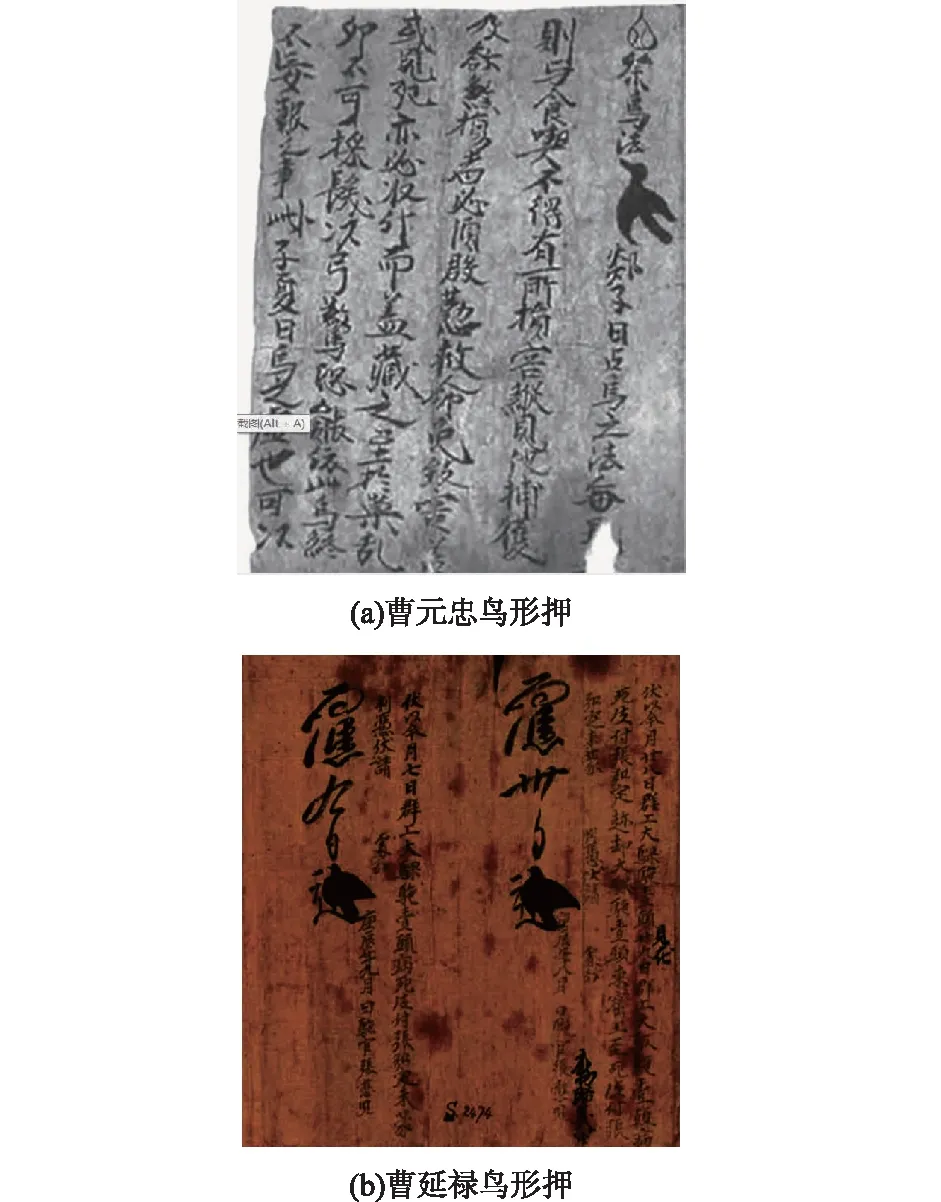

這種鳥紋面靨很可能是自然界中某種形狀似飛鳥的植物經(jīng)過曝曬后制干的成品或是黑光紙剪成的鳥形紙片,使用時直接貼于面部即可。敦煌婦女面部的鳥形紋,可能與曹氏歸義軍時期出現(xiàn)的鳥形押文書有關。歸義軍鳥形押文書如圖12[9]所示。法國學者艾麗白認為鳥形押是曹氏歸義軍時期曹元忠與曹延祿在重要文件上簽署的一種符號[10]。

圖12 歸義軍鳥形押文書Fig.12 Bird sign of the reguiar's army

曹元忠與曹延祿的鳥形押紋樣形狀不同,如圖12(a)為曹元忠常用鳥形押紋樣之一,其紋樣與“元”字形狀相似;圖12(b)中曹延祿使用的鳥形押紋樣像一只展開翅膀的象征回鶻人的猛禽——鶻[9],這種鳥形圖案可能是曹氏家族統(tǒng)一敦煌的象征[10],用以顯示曹氏統(tǒng)治敦煌的權利。而鳥形押的出現(xiàn)還可能與當?shù)匾詾貘Q占為核心的鳥占卜有關[9]。烏鳴占是一種緣起于印度又被吐蕃人修改過的占卜術,以烏鴉的叫聲、方位等辨別吉兇,流行于北方官民之間。曹氏歸義軍時期鳥占卜在敦煌依舊流行,曹氏家族婦女鳥紋面靨可能也受此風俗影響。

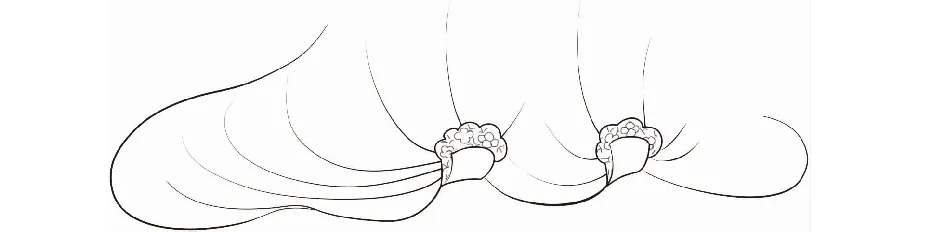

2.4 服飾鞋履

圖3中涼國夫人長裙曳地,露出繡花鞋,涼國夫人履如圖13所示。根據(jù)圖13涼國夫人畫像鞋首呈向上翻卷的形態(tài),可推斷其為高頭履。涼國夫人鞋頭向上翻卷呈云狀,鞋面繪有花草紋,此造型紋樣與阿斯塔那唐墓出土的云頭錦履較為相似(見圖14)。云頭履因其鞋頭向上高翹翻卷似云得名,這種鞋男女都可穿著,唐代王涯《宮詞》中有“尚著云頭踏殿鞋”的詩句,便是形容此種鞋。高頭履的種類很多,云頭履屬于高頭履的一種[6]。在晚唐至宋時繪制的貴族形象中,衣裙都會長曳及地,高頭履鞋頭高翹,可將長裙前部擁到鞋頭后背,因此無論裙有多長,都不會影響行走。涼國夫人鞋頭向上翻卷,形狀如卷云,繪有花草紋,推測其鞋為有紋樣的云頭履。

圖13 涼國夫人履Fig.13 Shoes of Lady Liang

圖14 阿斯塔納墓出土云頭錦履Fig.14 Cloud brocade shoes unearthed from Astana tomb

3 涼國夫人服飾來源與展現(xiàn)

涼國夫人作為五代歸義軍首領曹元忠之妻,其顯赫的地位在敦煌壁畫與文書中均已體現(xiàn),窺其服飾造型,可探五代西北上層貴族婦女服飾形象。

3.1 漢民族服飾制度的延續(xù)

翟氏來源復雜,學界對其族屬問題有較多爭議。翟氏大致從北朝時期遷入敦煌,其族屬可能為高車或丁零[11]。《翟直碑》中記載,翟氏在遷入敦煌以前是隴西的大族,其家族的許多成員在由乞伏鮮卑建立的西秦政權中擔任要職,后一支翟氏遷入敦煌,為了謀求發(fā)展,便冒用了“潯陽”郡望;同時翟家憑借良好的家學之風和仁孝禮德,與敦煌當?shù)氐拇笞逋ɑ椋饾u發(fā)展成敦煌的仕族[12]。盡管翟氏來源復雜,但其后代家族成員在漢族政權中為官,早已高度漢化。涼國夫人著上裙下襦,是典型的漢族裝扮。

曹氏家族來源同樣復雜,其族屬可能為粟特,然曹氏家族以譙郡為郡望,也從側面表達了對族屬身份的選擇。曹氏接手歸義軍后奉中原王朝為正朔,延續(xù)中原年號,保持中原的制度文化。在莫高窟的壁畫中,曹氏家族男性都是展腳幞頭、圓領袍衫的漢族官員形象。在男尊女卑的古代,作為曹氏家族的婦女成員,其服飾與家中男子一致著漢民族服飾,符合禮制的規(guī)范。

3.2 多元文化的交融

敦煌自漢代后便是一個以漢族為主的多民族聚居地,隨著絲路的暢通,敦煌成了東西方文化交匯地,其本土服飾也呈現(xiàn)出多元化的特征。

1)漢文化影響。受中原禮制及儒家思想影響,曹氏家族人物畫像按照尊卑長幼的順序排列,畫像大小由地位決定,涼國夫人頭飾花釵數(shù)量隨其地位而變化。受中原漢民族審美影響,涼國夫人服飾追求華麗高貴,延續(xù)唐制禮服的風尚。

2)少數(shù)民族文化影響。曹氏歸義軍時期,周邊政權較多,其中受回鶻影響最大。曹氏歸義軍與回鶻交好,敦煌出現(xiàn)了大量的回鶻人。漢族文化影響著回鶻文化,而回鶻文化也在潛移默化地影響著漢族文化。涼國夫人頭飾桃形冠、領口和袖口的團花圖案就是受回鶻服飾影響的體現(xiàn)。

3)外國文化影響。敦煌是古代陸上絲綢之路的交匯點,隨著“絲路”的貫通,外來文化也潛移默化地影響了漢族服飾。瓔珞、披帛最初都來源于印度佛教,是佛教人物的配飾。

3.3 權利地位在服飾中的呈現(xiàn)

自有貧富差距與階級等級以來,服裝就成為了識別身份地位的標志。五代時期敦煌婦女一般上著襦、襖、衫,下著長裙,勞作中的婦女多穿小袖、半臂,如圖15和圖16所示[13]。在婚喪嫁娶的壁畫中,婦女服飾多效仿敦煌統(tǒng)治階級的禮制,基本為披帛大袖襦裙、頭插發(fā)釵梳篦(見圖17[13]),但這些婦女頭飾簡陋,服飾面料精美程度遠不及敦煌貴族階級,與以涼國夫人為代表的歸義軍政權階級形成了鮮明對比。

圖15 莫高窟第6窟南壁Fig.15 Mogao Cave 6 south wall

圖16 榆林窟第20窟南壁Fig.16 Yulin cave 20 south wall

圖17 榆林窟第20窟南壁五代新娘與伴娘Fig.17 Bride and bridesmaids of Yulin cave 20 south wall( in Five Dynasties)

曹氏時期的統(tǒng)治者追求的權威感,在服飾上表現(xiàn)為其家族婦女極力效仿盛唐后妃的服裝,如鳳冠、花釵、翟衣都是唐宋最高等級的命婦服裝[14]。“面靨”“披帛”“步搖”“發(fā)簪”“大袖襦裙”是中晚唐中原婦女較為普遍的服飾,為了凸顯社會地位,以涼國夫人為代表的歸義軍上層婦女,將這些妝容服飾發(fā)展到極致,形成了以“冠飾繁縟”“大袖披帛”“長裙曳地”“精致奢華”為特征的五代西北貴族婦女服飾。

3.4 社會背景在服飾的展現(xiàn)

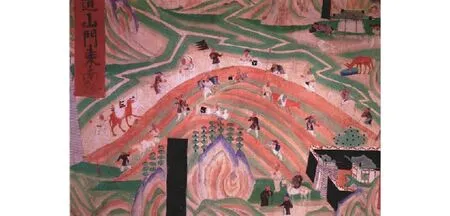

經(jīng)過長期戰(zhàn)亂與動蕩,中原漢族服飾審美已經(jīng)有所變化,婦女不再追求奢侈華麗,而是向儒雅簡約過渡。但五代時期西北上層婦女依舊服飾華麗、頸飾精美,這些都需要雄厚的經(jīng)濟基礎作為保障。五代政權更迭、戰(zhàn)亂頻繁,曹氏歸義軍積極向中原靠攏,與周邊少數(shù)民族建立良好關系,同時大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、雕版印刷技術,創(chuàng)辦學校,在曹氏歸義軍政權的治理下,百姓安居樂業(yè),出現(xiàn)一片安定繁榮的景象。雖然陸上絲路開始衰落,但來往的商隊依然絡繹不絕。莫高窟第61窟西壁商旅行人如圖18所示。五代宋初,中原手工藝興盛,涼國夫人服飾品部分來源于中原。宋向遼求和時,貢獻了大量的珠寶,歸義軍與遼國多次互使,這些珠寶也大量流入敦煌貴族階級手中。涼國夫人精美的服飾也從側面體現(xiàn)了曹氏歸義軍在五代宋初復雜的民族關系中政治建設的有效性,展現(xiàn)了五代敦煌社會穩(wěn)定,經(jīng)濟繁榮的景象。

圖18 莫高窟第61窟西壁五代商旅行人Fig.18 Merchants on the west wall of Mogao grottoes cave 61 (in Five Dynasties)

4 結 語

作為五代歸義軍時期重要的女性,涼國夫人的服飾形象具有典型代表性。涼國夫人的服飾形象整體上與曹氏歸義軍時期除回鶻公主以外的其他女性一致。涼國夫人雖整體服飾搭配特別,但也“有跡可循”。通過逐步梳理分析涼國夫人裙襦、鞋履、頭飾、頸飾、面靨等的特點,結合相關文獻資料和出土文物,論證了涼國夫人服飾是在延續(xù)中原唐風的基礎上,受到周邊少數(shù)民族政權和審美的影響,其服飾體現(xiàn)了時代性、地域性,是敦煌政治、經(jīng)濟、文化的展現(xiàn)。