緊鄰保留建筑的大型深基坑施工變形控制技術

顧春華

上海臨港浦江公共租賃住房運營管理有限公司 上海 201306

城市更新改造涉及大量的老建筑保留、保護問題,歷史保護老建筑大多未設置樁基與地下室,緊鄰老建筑的新建工程,特別是深基坑施工,若未采取專項研究與措施,很可能將對老建筑產生較大的位移與變形,甚至是損毀與倒塌。如何在基坑施工中將對保留建筑的影響減少到最小,是保證工程順利實施的關鍵[1-4]。

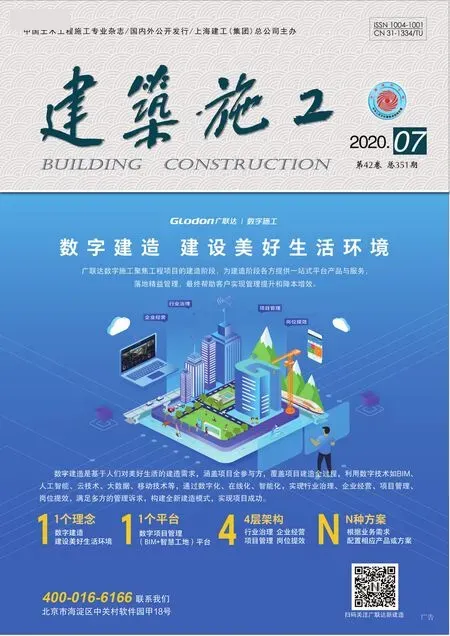

圖1 項目與保留建筑平面示意

1 項目概況

1.1 工程概況

上海黃浦江沿岸某地塊項目工程基坑平面形狀大致呈L形,東西向最長132.7 m,南北向最寬68.1 m,基坑總面積6 300 m2,基坑周長379 m。緊鄰基坑邊有2棟建成超過100年的保留建筑。該建筑為磚木結構,無樁基、地下室,且年久失修,施工保護難度很大(圖1)。

場地內地面絕對高程為+5.50 m,場地整平絕對高程+5.00 m,即相對標高-0.50 m;基坑普遍開挖深度為-11.45~11.05 m;局部深坑-14.45 m。地下2層,南側相鄰場地內保留建筑范圍為安全等級二級,基坑環境保護等級二級。

基坑圍護形式:三軸止水帷幕+鉆孔灌注樁圍護+三軸攪拌樁裙邊加固+坑內高壓旋噴樁加固。支撐形式為鋼筋混凝土2道支撐。豎向支撐采用型鋼格構柱+型鋼剪刀撐,基坑降水采用深井真空管,底板墊層厚度150 mm。

1.2 老建筑及周邊環境概況

1)基坑東側。基坑開挖邊線與該側用地紅線最小凈距5.56 m。紅線外側為新建的小區,基坑開挖邊線與小區1幢2層的商業建筑物最小凈距8.23 m。

2)場地南側。南側靠東,基坑開挖邊線與該側用地紅線最小凈距4.70 m,紅線外側為新建小區建筑物,基坑開挖邊線與小區1幢6層的住宅建筑物最小凈距15.20 m。南側中部及靠西,紅線內為2棟老舊別墅形式的2層建筑(圖2),基坑開挖邊線與2幢建筑物最小凈距分別為4.21 m及4.53 m。2幢保護老建筑為磚木結構,建筑歷史100年,基礎為淺基礎磚基,埋深約2.5 m。

圖2 保留建筑外立面

3)場地西側。西側靠南,基坑開挖邊線與該側用地紅線最小凈距4.17 m。紅線外側為1棟老舊別墅形式的2層建筑物,基坑開挖邊線與該幢建筑物最小凈距為18.30 m。

4)場地北側。北側為濱江大道,基坑開挖邊線與該側用地紅線最小凈距2.28 m。道路北側為2幢圓柱連體形狀的工業建筑。

2 方案實施

2.1 基坑圍護優化及施工技術

本工程基坑施工有別于其他常規深基坑的施工工況,南側有2棟需保護的老建筑,且老建筑結構形式的安全性較差,因此圍護設計在細節上做了部分的深化與調整。除了常規的止水帷幕+圍護樁+裙邊加固+坑內加固外,還增加了1排隔離樁,同時對止水帷幕與圍護樁之間、PHC樁與裙邊加固之間的縫隙采用壓密注漿的方式進行加固。

2.1.1 基坑圍護設計深化

本工程圍護設計充分考慮基坑自身的安全、穩定,同時兼顧南側2棟保護老建筑的需要,在基坑圍護外側與老建筑基礎之間增設1排隔離樁。為盡量減少老建筑的結構變形位移,在帷幕與圍護樁之間、工程樁與裙邊加固之間增設注漿工序。本工程老建筑處圍護體系依次為:φ600 mm鉆孔隔離樁+φ850 mm三軸攪拌樁止水帷幕+壓密注漿(縫隙)+φ1 000 mm鉆孔樁圍護+PHC工程樁+壓密注漿(縫隙)+φ850 mm三軸攪拌樁裙邊加固+φ800 mm高壓旋噴樁坑底加固(圖3)。同時,在保留建筑轉角部位局部增設1排三軸止水帷幕。

圖3 保護老建筑側圍護剖面

2.1.2 基坑圍護施工

在基坑圍護工程施工前,沿基坑線內側澆筑一條厚200 mm、寬8 m的道路,方便施工機械行走。基坑圍護采用鉆孔灌注樁,其中圍護樁外側增加1排三軸水泥土攪拌樁止水帷幕,兩者間的空隙用壓密注漿填充。基坑南北兩側近基坑處采取三軸水泥土攪拌樁坑內加固。

基坑內采取高壓旋噴樁進行加固。鄰近保護老建筑一側加設1排隔離樁。安排1臺三軸攪拌樁機進行攪拌樁施工,4臺鉆孔灌注樁機進行鉆孔圍護樁施工(以及立柱樁),1臺高壓旋噴樁機進行土體加固施工。在施工過程中,應根據基坑設計要求,確保圍護結構的施工質量與基坑安全。本工程施工順序依次為:三軸水泥土攪拌樁→鉆孔灌注圍護樁→三軸水泥土攪拌樁加固→鉆孔灌注隔離樁→立柱樁→高壓旋噴樁坑內加固→壓密注漿。

2.2 土方分層分塊開挖施工

土方的開挖直接關系到基坑變形的大小與穩定,主要涉及的問題是時間的控制與現場施工的安排。土方的分塊開挖與支撐施工對圍護變形的控制至關重要,同時直接影響老建筑的保護效果。本工程土方主要采取盆式開挖的思路,即周邊對稱挖土形成對撐的形式。

2.2.1 挖土、支撐施工流程

在圍護工程施工結束后,開挖首層土方,施工第1道混凝土圍檁、棧橋及支撐;混凝土強度達到設計強度的80%后,開挖第2層土方;第2層土方開挖后,及時跟進施工第2道混凝土圍檁及支撐;混凝土強度達到設計強度的80%后,開挖第3層土方;第3層土方開挖后,及時跟進施工墊層、底板、傳力帶。

2.2.2 挖土、支撐施工工藝

第1層土方開挖及支撐施工:第1層土方開挖總量為12 017 m3,開挖標高-2.45~-0.50 m,挖深1.95 m;第1層土方開挖順序結合圍護設計要求,先形成南北向對撐,再由東向西推進。

第2層土方開挖及墊層施工:第2層土方開挖總量為30 815 m3,開挖標高-7.45~-2.45 m,挖深5.00 m;第2層土方開挖順序按圍護設計要求,土方開挖分塊與順序同第1層土方。

第3層土方開挖及墊層施工:第3層土方開挖量22 186 m3,開挖標高-11.05~-7.45 m,局部落深-11.95~-11.25 m。第3層土方開挖時以施工后澆帶為界,先形成南北向對撐,再由東向西推進。開挖一區后開挖二區,最后開挖三區。

2.3 緊鄰保護老建筑的深基坑支撐拆除

支撐拆除的方式有多種。本工程因周邊環境要求,主要采取切割及機械拆除的方式。在圍檁與支撐部位、緊鄰保護老建筑區域采取切割的方式,在格構與支撐部位采取機械拆除的方式。每道支撐均須在下層結構(底板)施工完畢并達到80%的設計強度后,方可拆除。鋼筋混凝土支撐拆除時要求分塊、間隔進行。

本工程基坑支撐主要采用機械拆除與切割拆除相結合的方式。在保護老建筑敏感區域采用切割方式,在環境保護次要區域采用鎬頭機拆除方式。

2.4 緊鄰保護老建筑的基坑同步監測

在整個工程基坑施工過程中,嚴格對基坑變形進行觀測。由本工程保留建筑的垂直變形數據可以看出,在6個月的基坑施工過程中,保留建筑的垂直變形基本控制在10 mm之內,僅有部分點的垂直變形超過20 mm,未對2棟保留建筑的主體結構產生較大影響。

3 結語

經實施,本工程較好地確保了地塊南側2棟保留建筑的結構安全。主要經驗總結如下:

1)通過前期的精心策劃,從基坑圍護設計源頭開始進行優化設計,通過對細節的把握與考量,使得基坑圍護本身適用于本工程的施工。

2)通過合理優化土方開挖順序與分塊,較好地控制了基坑的變形,間接控制了保護老建筑的變形;在基坑回筑階段支撐拆除時采用不同的方式,即在敏感地區采取靜力切割的方式,在非敏感區域采取傳統的機械拆除,既考慮成本與進度的因素,又兼顧了基坑變形的因素。

3)在基坑施工全過程中采用跟蹤監測技術,及時為基坑施工提供有力的數據支撐。