“多塔圍洞”拱式轉換設計及施工關鍵技術

劉維蕓

上海市嘉定區建設工程安全質量監督站 上海 201822

1 多塔圍洞體系

大底盤多塔高層轉換結構以其優越的建筑功能,在國內外經濟發達地區已被廣泛采用。對于此類新型的建筑體系,我國目前規范對其抗震性能分析并無明確規定。而許多存在地下室下沉廣場、采光天窗等設計的“多塔圍洞”結構,其自身更容易有結構不規則性和底層嵌固薄弱性并存現象,導致我們對結構的抗震反應、高位轉換應力、裙房樓板應力等需進行深入的計算分析,以滿足抗震要求[1-5]。

1.1 大底盤開洞頂板嵌固技術條件

大開洞對地震下結構與頂板協調作用影響顯著,結構周期和側移的變化結果是抗震設計的關鍵。滿足頂板剛性假定、頂板傳遞合理的水平力是大底盤作為嵌固端的首要技術條件。開洞地下室作為大底盤,其內力分析較為復雜。由于開洞造成的頂板剛度局部減弱,可以通過采取加大配筋、提高混凝土強度、增厚頂板等方式給予加強。值得注意的是,開洞位置并非一定是應力最大處,平面轉角等應力集中處同樣值得注意。在條件允許的情況下,也可以下一層不開洞頂板作為嵌固端設計。

1.2 多塔圍洞建筑結構分析

多塔結構為達到其底部大空間的目的,需對其結構進行轉換。梁式轉換受力分析明確,在工程中較為常用,但容易發生較大的扭曲現象,且不宜進行設備開洞。桁架轉換可以有效降低自重,結構優勢明顯,但對設計要求較高,且對施工要求極高;因其扭轉能力較弱,故在實際設計中并不常用。厚板轉化剛度大,但同時存在造價高、自重大等弊端,對抗震設計不利,在高烈度設防地區應用有限。多塔圍洞上部結構不能以設抗震縫形式進行簡化,裙房成為極為重要的結構部分。

2 工程實例

2.1 工程概況

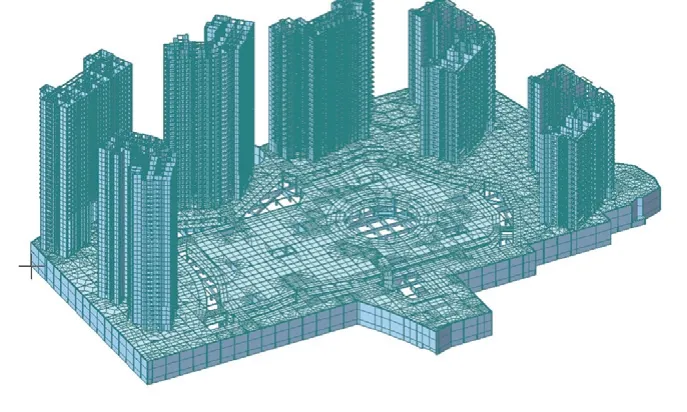

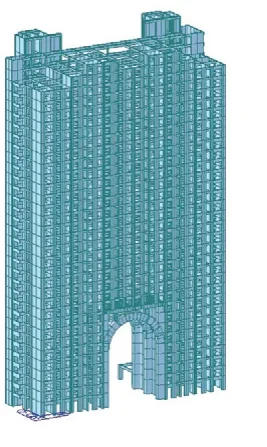

某項目由6棟超高層(23~33層)、局部4層的整體地下室及小區配套組成。地下1層和2層為商業建筑,層高5.2 m,地下3層和局部地下4層為停車庫和設備用房,層高3.2 m。其中主樓范圍設層高2.8 m的地下1夾層,整體地下室設層高1.2 m的地下2夾層。建筑在主樓投影范圍以外的地下室中布置上空的人工河和下沉廣場(圖1)。15#樓的1~9層定義為雙塔結構,9層以上定義為單塔。圖2是Midas軟件的三維整體計算模型,其對轉換厚板和轉換拱等進行了真實的模擬。

圖1 多塔圍洞結構布置模型

圖2 15#三維整體計算模型

2.2 自震特性及控制指標

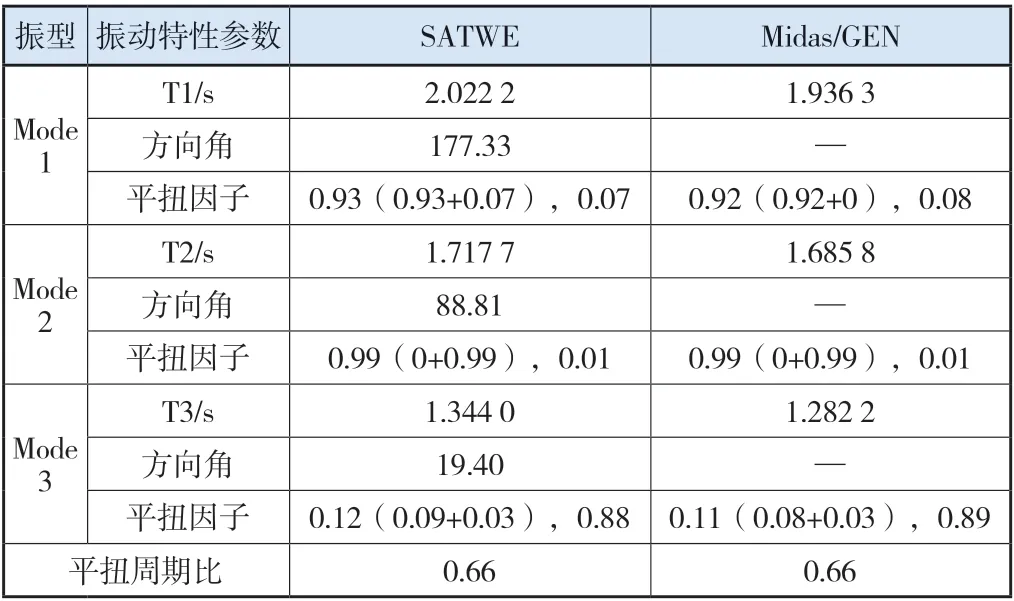

表1給出了15#樓前3個振型的自振特性參數,表中數據顯示該樓自振特性良好,振型清晰,扭轉為第三振型,T扭/T1為0.66<0.85,符合我國現行規范的要求。

表1 15#樓自振特性

用SATWE軟件對15#樓進行抗震分析,框支柱抗震等級為特一級,軸壓比限值≤0.6。采用復合箍及鋼筋芯柱后,軸壓比可提高0.15,軸壓比限值可為0.75,滿足要求。

2.3 多塔抗震分析

為考察頂板開洞、四周地基土約束的整體地下室對上部結構動力特性的影響,本文進行了多塔分析。不計上部結構首層樓板與地下室頂板之間1.5 m錯層的影響,取消15#樓9層以下的雙塔定義,上部結構樓板采用剛性樓板(非強制性)假定,計入四周土體對地下室外墻的約束,地基土的基床系數取100 000 kN/m3。

地下室頂板分別采用剛性板和彈性板假定時,分析結果表明,由于地下室參與整體分析,結構之間的相互作用使相同上部結構的自振周期產生了一些變異。但是本工程地下室有足夠的側向剛度,頂板有足夠的厚度和平面內剛度,這樣一個帶約束大底盤的多塔模型,對上部結構的自由振動特性并不能產生實質性的改變,三者仍相當接近。由于洞口、河道兩側和高層建筑周圍的樓板得到了適當加強,故即使是橫跨人工河的橋面板(薄弱連接板),也未發生局部振動。只要將樓板配置足夠的鋼筋,在中震作用下保持彈性狀態,保證水平力的傳遞,即可將上部結構嵌固在地下室頂板且能滿足規范要求。通過上述連體、分體模型包絡設計,抗震性能已滿足設計要求,多塔結構均勻布置,可確保結構抗側剛度、抗扭轉剛度互相協調。加強洞口邊、樓板開洞部位鋼筋布設,對結構抗裂、抗震有積極影響。

2.4 轉換構件分析

15#樓采用拱式轉換,轉換構件由轉換厚板、轉換拱肩、拱圈及框支柱四部分組成。其中板厚1.0 m,拱肩厚1.0 m,采用殼單元模擬。拱圈斷面尺寸2.0 m×1.2 m,框支柱斷面尺寸2.0 m×1.2 m,采用桿單元模擬。轉換構件參與整體抗震分析,圖3給出了轉換層的局部放大模型。

圖3 拱式轉換層局部模型

1)對構件撓度的分析。板的最大彈性撓度為10 mm。厚板的最大彎矩發生在最大撓度鄰近區域,且起控制作用的是豎向荷載。因轉換厚板跨度較小,轉換的形式為板與拱肩共同托墻,沖切剪應力的數量級很小,對板的設計起不到控制作用,因此,可略去剪應力的組合。

2)對拱圈在重力荷載代表值作用下和地震作用下的軸力和彎矩的分析。中震組合后,拱圈縱向鋼筋為56根,直徑28 mm,全截面配筋率1.4%。中震時,處于彈性狀態。

3)對拱肩應力的分析。拱肩在重力荷載代表值作用下中曲面上的應力分布云圖顯示,下邊緣混凝土處于受拉狀態,與拱圈接觸的附近,局部發生應力集中,普遍處于受壓狀態,且應力水平不高,約為3 MPa。

4)對框支柱應力的分析。重力荷載代表值作用下的最大水平變形僅2 mm,可見轉換層兩側的剪力墻和框支柱有足夠的側向剛度承受拱向外的水平推力。框支柱縱向鋼筋為24根,直徑28 mm,全截面配筋率0.6%,中震時處于彈性狀態。

3 施工關鍵措施

1)設計以地下室開洞頂板作為嵌固端,除應滿足上海市DG J08-9—2013《建筑抗震設計規程》外,還應對高大于600 mm的錯層處樓面梁采取梁端加腋措施。將錯層處箍筋全面加密,地下室箍筋亦全高加密。

2)將結構的抗震等級從三級提高到二級。原本抗震等級已經是二級及以上的部分,進一步加強延性。主樓首層樓板的梁,在與地下室墻體連接的一側,作加腋加強,首層樓板厚度不小于180 mm。下沉式廣場周圍、河道兩側和跨河橋面板按中震彈性設計,層間位移角應當控制在不大于 1/9 999。

3)當軸壓比大于0.70但不大于0.75時,在截面中部設附加芯柱。轉換層厚板雙層雙向配筋,每層每方向配筋φ16 mm@150 mm。剪力墻兩邊各1 000 mm范圍內集中配筋,增設暗梁。嚴格控制轉換層上下剛度比,盡量減少上部剪力墻的布置,加厚落地剪力墻。控制轉換層上下剛度比不小于0.70,當小于0.70但不小于0.60時,乘1.15薄弱層剪力增大系數。樓板厚度不小于120 mm,雙層雙向配筋,配筋率不小于0.4%。小墻肢和短肢剪力墻的配筋率和配箍率按抗震等級提高一級執行。

4 結語

1)將地下室頂板作為抗震設計嵌固端切實可行。當地下室頂板開大洞時,需要采取加強措施,限制頂板的變形,加強頂板的配筋,作中震彈性設計。

2)15#樓轉換層有限元分析結果表明,結構高位轉換拱圈、拱肩、厚板的空間轉換形式,其力學性能優于梁擱梁的平面轉換形式。