南太子湖底泥疏浚工程對湖水水質的影響

艾姣龍 張 磊 宋金城 周少華 趙 當

中國建筑第八工程局有限公司西南分公司 四川 成都 610041

內源治理過程現行的2種主要施工方法為原位處理及疏浚處理。原位處理是通過微生物及其他物理、化學手段直接對底泥進行改良,效率低,效果顯現的慢,能處理的底泥深度及總量都較小;疏浚處理則是通過環保絞吸船等機械方式對湖泊底泥進行全面、深層次的疏浚處理,效率高、成效快。通過深入實驗調查,發現可以徹底地清除湖底污染底泥,因此利用環保絞吸船疏浚城市大型湖泊的方法也得到越來越廣泛的應用。但環保疏浚對湖泊水質的具體影響程度很少有人進行詳細的研究、分析。

本文以南太子湖底泥環保疏浚工程為例,對湖泊底泥疏浚前后,湖泊水質主要污染物的指標進行監測,通過對湖泊水體中氮、磷、氨氮、懸浮物含量變化的分析,探討底泥疏浚對湖泊水質的綜合影響。

1 工程概況

南太子湖藍線內面積約3 571 000 km2,匯水面積約 16.32 km2,藍線長度約14.1 km,湖底高程約17.5 m,高水位時水深約1.7 m,規劃常水位18.65 m,規劃控制最高水位 19.15 m。南太子湖水體的總磷平均濃度為0.29 mg/L,總氮平均濃度為3.41 mg/L,氨氮平均濃度為1.63 mg/L,總體看來,南太子湖水質為劣Ⅴ類,總氮和總磷嚴重超標,氨氮略有超標。

2 底泥疏浚方案設計

湖泊底泥疏浚的目的是通過清除湖內污染底泥,清除沉積物中所含污染物,改善基底的污染程度,增加湖泊容積,提高水體自凈能力,為水生植物的重建提供適宜的底質條件[1-2]。

此項措施可以在短期內實現水質指標的較大改善,有效地阻止沉積物內源營養向水體的釋放,底泥疏浚的面積越大、深度越深,效果越佳。但底泥疏浚的費用非常昂貴。因此應該根據湖泊底泥污染程度、淤積厚度,結合其他生態處理措施,合理確定底泥的疏浚范圍和疏浚厚度。

2.1 底泥采集

根據底泥受人為污染的感官程度和自然沉降的特點,將湖泊底泥由上而下劃分為污染層、過渡層和正常層共3個層次。每層測試取樣部分為該層中間1/3左右的底泥樣品,污染層受人類活動的影響大,有臭味,顏色黑、灰黑色,呈現稀漿、流塑狀;過渡層受人類活動的影響較小,呈黑、灰色,軟塑、密實,正常層底泥層呈黃、灰黃顏色,質地密實[3]。

2.2 底泥各污染層厚度測量

疏浚深度的確定是環保疏浚工程實施過程中所面臨的重要問題。對于底泥中的氮、磷分布情況,國外科學家曾做過大量的調查,普遍認為底泥中總氮、總磷的濃度自上而下依次降低,而對水質富營養化起直接作用的氨氮和可溶性磷的濃度卻是自上而下依次增高[4]。環保疏浚主要是挖走污染層和部分過渡層的沉積物。若疏浚深度控制不當,就會導致深層的污染物釋放進入水體,從而有可能打破原有湖水底質和水中氮、磷溶解釋放平衡,使底泥中氮、磷向水中釋放的速率成倍增加,從而造成疏浚后水體氮、磷濃度高于疏浚前的濃度,甚至會造成水中氮、磷比例的改變。

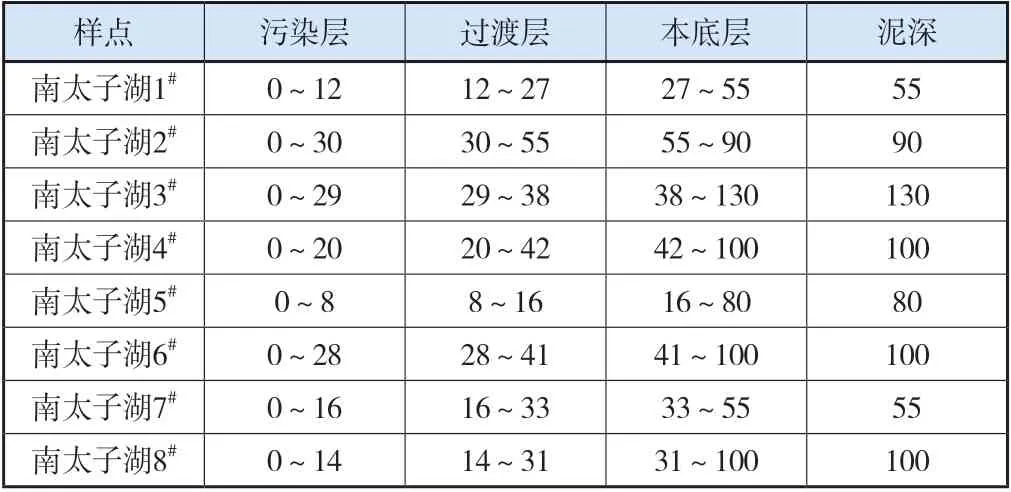

本次調查南太子湖,共設置底泥監測位點8處,底泥質厚度測量與采樣同時進行,使用開啟式柱狀底泥采樣器分層采集底泥樣品,分別測量污染層、過渡層和正常層厚度。表1為8處采樣點測得的數據。

表1 底泥各污染層厚度單位:cm

根據各采樣點的檢測報告,南太子湖綜合污染程度為輕度至重度污染,主要因為底泥中總氮、總磷含量較高,清淤工作僅針對重污染區底泥污染層、過渡層底質即可。湖泊底泥疏浚平均深度控制在40 cm左右為宜,這樣既保證了主要污染物的去除,又可避免清淤深度過深、破壞水體生態系統,同時節省清淤成本。

3 底泥疏浚對湖水水質影響分析

3.1 監測指標

環保疏浚主要是挖走污染層和部分過渡層的沉積物,減少沉積物中污染物向水體的釋放。其中,對水質富營養化起直接作用的是可溶性氮、磷和氨氮的質量分數,對水體透明度影響最大的是懸浮物的質量分數。因此選擇總氮、總磷、氨氮及懸浮物質量分數作為清淤前后水質變化的監測指標[5-9]。

3.2 監測點位布置

南太子湖屬漢陽東湖水系,非汛期通過東湖自排閘入長江,汛期通過東風泵站抽排入長江。在六湖連通及生態修復工程中,南太子湖通過新民河、連通港渠等城市排水明渠承接了大量來自匯水區內外,如三角湖、龍陽湖、墨水湖、北太子湖、后官湖方向的來水,湖泊水質差,污染時間長,污染負荷突出。

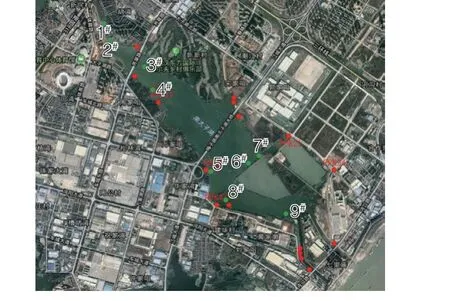

上游來水攜帶的大量污染物,在湖泊內沉積;同時,南太子湖水域面積較大,周邊分布有較多排口。靠近工業區、居住區的雨污排口密集的水域,以及水體與外湖交換困難的湖灣,底泥淤積和污染程度較其他區域嚴重。因此根據排口調查報告,選擇在較大的排口及轉輸口位置分別設置監測點,監測點平面布置見圖1。

圖1 水質監測點布置

3.3 各點位清淤前后水質指標分析

3.3.1 總氮指標監測分析

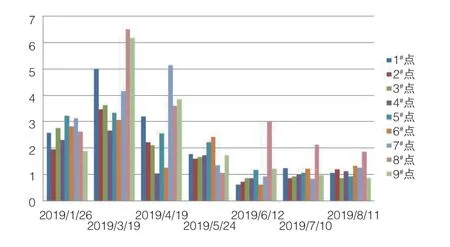

圖2為9處水質監測點在底泥清淤工程實施前后連續8個月的監測總氮指標變化情況柱狀圖,1月份清淤前測得各點總氮指標值為1.89~3.24;3月份、4月份清淤過程中測得各點總氮指標值為2.12~6.50,指標值成倍增長;1個月以后各點檢測值接近清淤前的指標值,2個月以后檢測指標趨于穩定并優于清淤前的指標值。

圖2 總氮監測數據

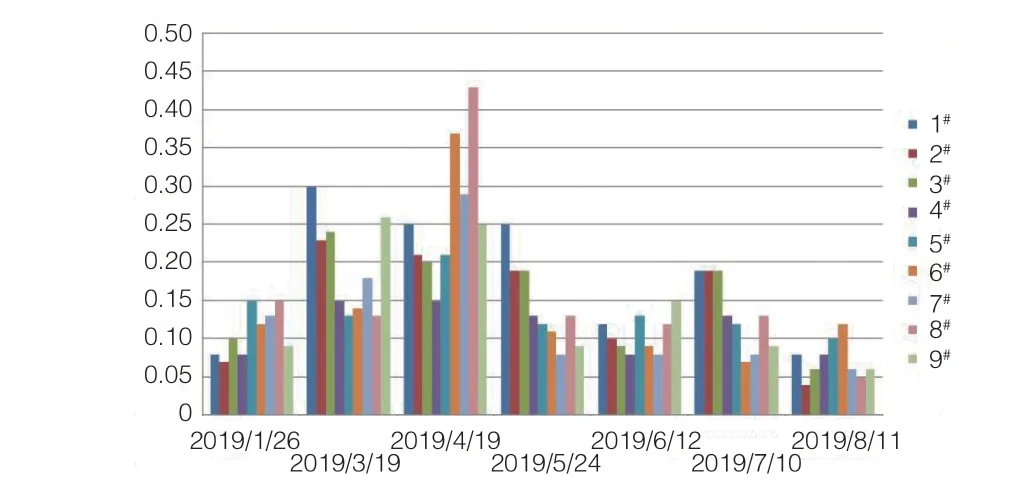

3.3.2 總磷指標監測分析

圖3為9處水質監測點在底泥清淤工程實施前后連續8個月的監測總磷指標變化情況柱狀圖,1月份清淤前測得各點總磷指標值為0.08~0.15;3月份、4月份清淤過程中測得各點總磷指標為0.15~0.43,數值增長2倍左右;1個月后各點檢測值接近清淤前數值,2個月以后檢測指標趨于穩定并優于清淤前數值。

圖3 總磷監測數據

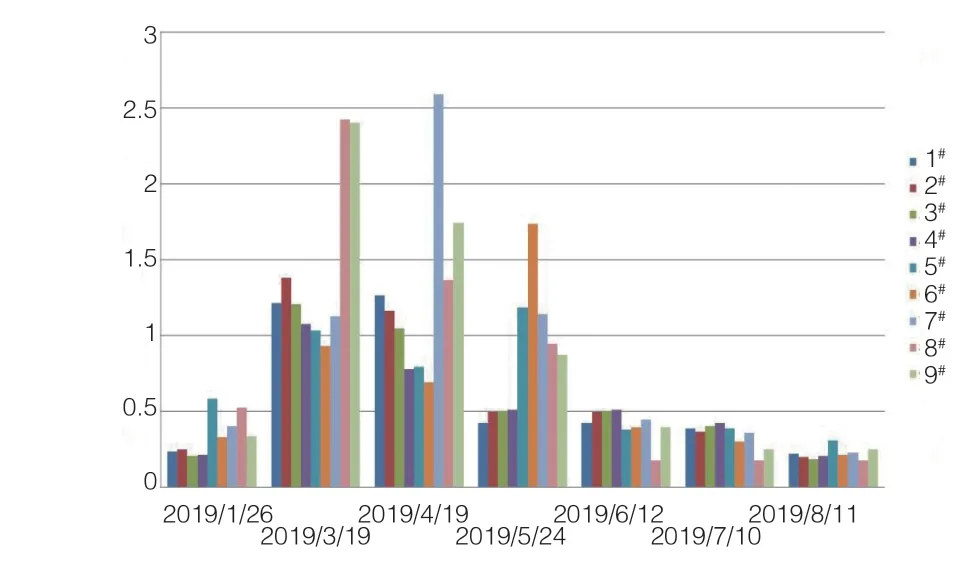

3.3.3 氨氮指標監測分析

圖4為9處水質監測點在底泥清淤工程實施前后連續8個月的監測氨氮指標變化情況柱狀圖,1月份清淤前測得各點氨氮指標值為0.213~0.520;3月份、4月份清淤過程中測得各點氨氮指標為1.07~2.59,數值增長3~4倍;2個月后各點檢測值接近清淤前數值,3個月以后檢測指標趨于穩定并優于清淤前數值。

圖4 氨氮監測數據

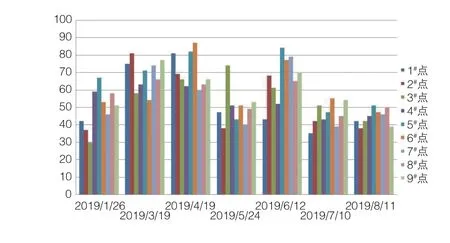

3.3.4 懸浮物指標監測分析

圖5為9處水質監測點在底泥清淤工程實施前后連續8個月的監測懸浮物指標變化情況柱狀圖,1月份清淤前測得各點懸浮物指標值為1.07~2.59;3月份、4月份清淤過程中測得各點懸浮物指標為2.12~6.50;1個月后,各點檢測值接近清淤前數值,2個月以后,檢測指標趨于穩定并優于清淤前數值。

4 結語

圖5 懸浮物監測數據

1)從各監測點水質指標上看,清淤實施的過程中各項指標均有較大增長,氮、磷、氨氮漲幅2倍左右,清淤實施完成后的1~2個月時間內,指標可基本恢復到清淤前的水平,清淤后的第3~4個月,各項指標基本穩定并且優于清淤前的水平。

因此,底泥疏浚后可有效減少沉積物中的污染物向水體釋放,改善基底的污染程度,提升水體自凈能力,改善湖泊水質。

2)氮、磷、氨氮3項化學監測指標中,氨氮濃度清淤前后變化幅度最大,清淤過程中的數據較清淤前增長了4倍左右,相較于其他2項指標恢復時間也更長,需要2~3個月才能恢復到清淤前的水平,但恢復期以后的最終監測指標仍較清淤前有明顯改善,且改善幅度也大于氮、磷2項化學指標。

3)4項監測指標中,底泥疏浚對水體中懸浮物濃度的影響幅度最小,同時恢復耗時也最短,一個月時間基本可以恢復到清淤前的水平。