南昌九龍湖公園水體凈化策略探析

賈建云 何貝娜 鄭佳燕

上海市園林工程有限公司 上海 200083

水生植物在水體景觀設計中起著不可忽視的作用,它不但能呈現良好的景觀效果,同時能承擔凈化水質的作用[1-3]。目前,關于水生植物凈化能力的研究很多[4-11]。但是,不同植物品種處理污染物的類型和能力存在很大的差異。張倩妮等的研究表明,挺水植物蘆葦、香蒲、花葉蘆竹、美人蕉,浮葉植物睡蓮,漂浮植物鳳眼蓮,沉水植物伊樂藻、苦草對污水具有較高的凈化能力。在景觀設計中,應根據不同水體污染性質和不同種類水生植物的優勢,選擇有針對性的水生植物實現水質凈化的目的[12-14]。李霞[15]認為采用多種水生植物的組合有利于植物間的優勢互補,對水體的凈化作用在總體效果上更優于單種水生植物,而且凈化效果更加穩定。

本文以南昌九龍湖公園為例,闡述生態公園結合當地水文等條件,針對當前九龍湖的水質污染問題,運用公園景觀與水體凈化系統相結合的生態凈化理念,將水體凈化融入景觀中,將物理凈化、生態凈化相結合,既能提高公園內部的自凈能力,又能夠充分利用水資源發揮其生態功能。

1 九龍湖公園現狀

九龍湖公園總規劃水面面積約為1 733 333.33 m2,環湖岸線總長超10 200 m,常水位標高為21 m,蓄水后平均水深達3.5 m。由于公園水體周圍長期處于施工建設狀態,沿岸土壤大面積裸露,降雨徑流沖刷直接進入湖體,湖水污染嚴重,目前湖水呈黃色渾濁狀態,透明度極低。為實現后期九龍湖水質提升、水生態環境健康良性可持續發展,對九龍湖公園水質進行了一次水質檢測,最終確定了3個調查樣點(圖1),分別位于棧橋長廊(1號點)、夾河入湖口東側(2號點)以及夾河(3號點)。其各個采樣點的水質檢測結果如表1所示。

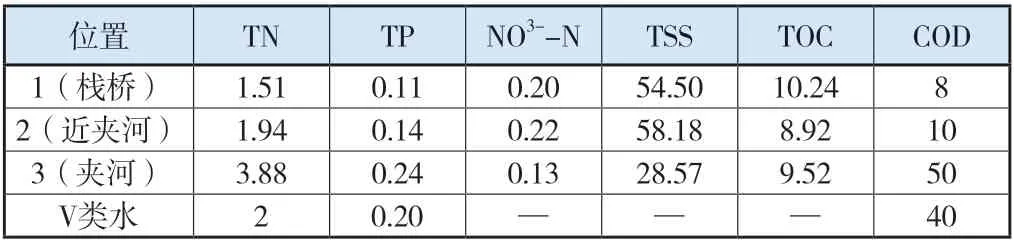

從表中可以看出,3號點的TN達到3.9 mg/L,COD達到50 mg/L,高出標準40 mg/L(以V類水標準比對)。1號點和2號點主要以TN污染為主,其次為TP,2個區域的TN和TP雖均未超過V類水,但2號點TN值已接近V類水標準值,必須提前加以控制。九龍湖公園內水體作為南昌市重要的景觀水體,除基本的生態調節功能外,也具有重要的景觀、娛樂等功能。因此,應綜合考慮各因素并采取相應的技術措施來進一步提升九龍湖的水質。

圖1 九龍湖公園監測采樣位點

表1 九龍湖公園監測點位水體水質單位:mg/L

2 水體凈化策略與實施

九龍湖公園在前期策劃和后期的實施過程中全面綜合納入水體凈化系統,在源頭實行水體凈化的基礎上,通過構建人工濕地島景觀、雨水收集裝置及水生植物的造景等方式,來保證公園內水體自循環的生態環境。主要運用“物理” 和“生態”凈化策略來構建公園的凈化系統,通過沉淀和過濾等方式來凈化水中的污染物,既減少了后期維護的投入,也最大限度地保證了水質[16-17]。

2.1 物理凈化策略

2.1.1 公園外部雨水凈化系統——雨水凈化池

九龍湖公園周邊有市政管網雨水箱涵接入九龍湖景觀內,為防止外部水源對湖水的污染,在公園外部凈化系統中加入市政雨水生態處理環節,可以為城市和公園減緩用水壓力,提高景觀生態效應。整個九龍湖將建造8個雨水凈化池系統,運用自然沉淀來凈化雨水,待公園周邊市政雨水凈化后方可排入公園湖內。

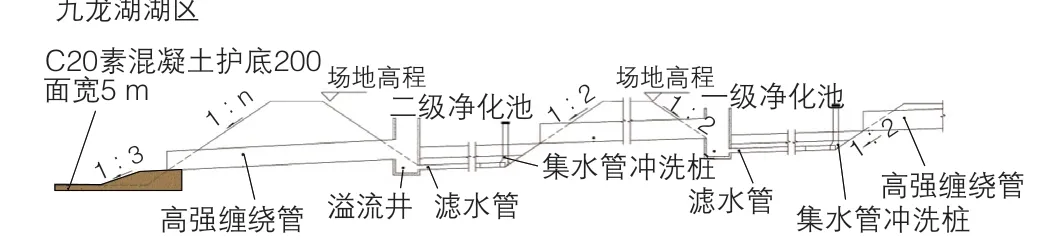

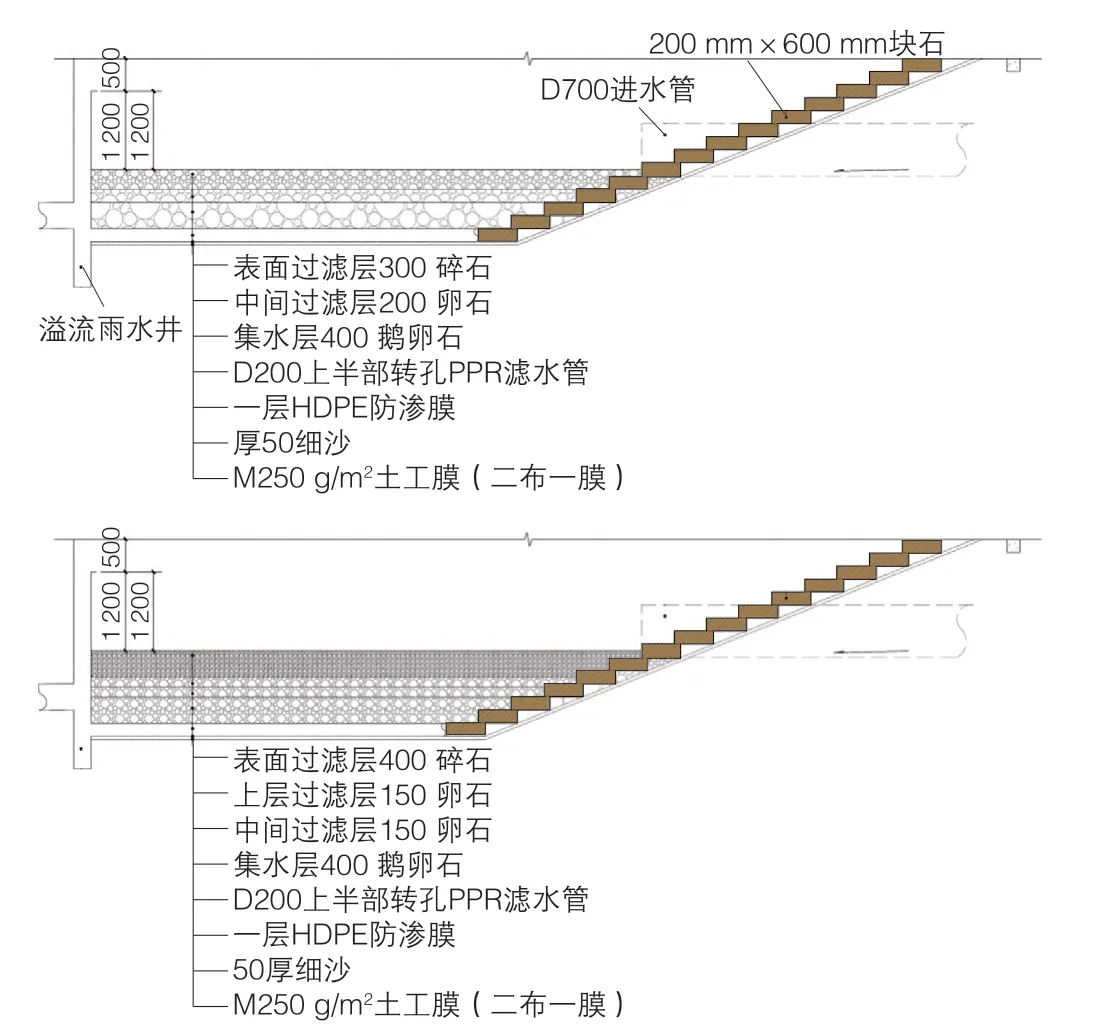

凈化池原理:一級凈化池,凈化未經土壤滲濾的雨水,通過各層碎石卵石及砂層的層層凈化,并排至二級凈化池中再次通過層層沉淀后,最終排至湖中。其中,第一級過濾主要清除粗大顆粒物,第二級清除細小污染物和重金屬。雨水通過凈化池進行生態凈化處理后再排入湖中以保證湖水質量,進而提升九龍湖水質,實現水生態環境健康的良性可持續發展。

凈化池里還設置有溢流口,在強降雨和長時間降雨時能起到良好的作用。凈化池底部敷設了滲透排水層,滲透層中鋪設了滲透水收集管,凈化池可以處理周邊雨水箱流入園內的80%~90%的年降雨量。圖2和圖3分別是關于凈化池的工藝凈化圖和凈化池結構圖。

圖2 九龍湖水質工藝凈化示意

圖3 一、二級凈化池結構示意

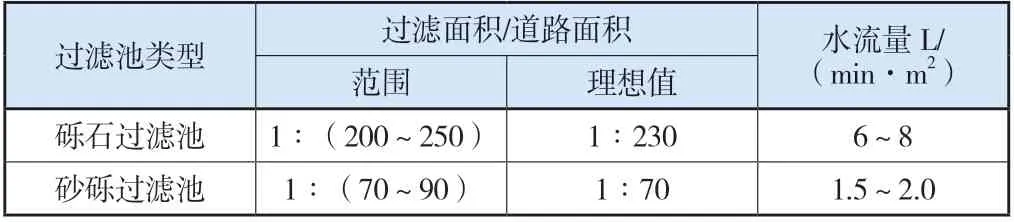

雨水凈化池過濾面積的計算與凈化池相近的道路面積有關,可以參照下列凈化池的值來確定過濾面積,具體見表2(相關參數由瑞士設計方提供)。過濾面積與道路面積的比值取決于過濾池的水流量,而水流量與過濾層的顆粒大小分布有關。

表2 雨水凈化池的相關參數

2.1.2 公園內部雨水凈化系統——雨水收集凈化裝置

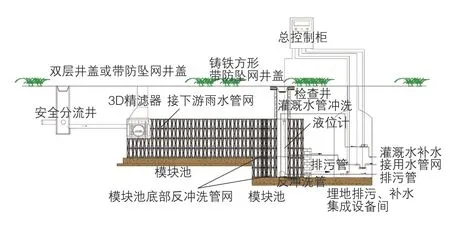

九龍湖公園內的雨水凈化系統主要是一些雨水收集凈化裝置。將園內的雨水收集凈化后再循環,園區通過豎向設計,將場地內的廣場道路等的雨水經地表自然排水排入雨水收集裝置內。經過分流井、初過濾可過濾掉前期雜質較多的雨水,再進入3D精濾設備,裝置采用橫豎截流過濾技術去除顆粒直徑≥2 mm的雜質及95%的固態雜質后,進入三維互鎖結構模塊池。經過幾層過濾后的雨水可用于綠地灌溉、道路沖洗和景觀水補給,為公園內的綠化、景觀水體及沖洗平臺提供水補給,以達到雨水資源凈化和雨水綜合利用的目的。

雨水收集裝置利用水循環系統,在解決底面排水問題的同時,利用收集的雨水回補、灌溉綠地植被,實現雨水的循環利用。通過基質干濕自動控制器的監測與控制,凈水蓄水池中的水被潛水泵輸送到各個綠地中的旋轉式噴頭,進而對綠地中的植被進行自動灌溉,同時還預留有快速取水閥以應對個別特殊的蓄水情況,其雨水收集裝置結構如圖4所示。

圖4 雨水收集裝置的結構示意

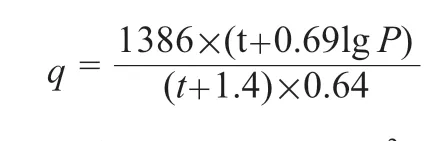

九龍湖公園雨水收集裝置室外雨水按南昌地區暴雨量計算,降雨強度為259.354 L/(s·hm2),其重現期按P=3算,室外綜合徑流系數為0.13,當地的雨水暴雨強度q為:

匯水面積F=4 852 m2,F=18.88 L/s,南昌平均年降雨量1 567 mm,故年均降雨體積7 603 m3,平均每天降雨量為20.83 m3,其雨水收集系統是依據當地3.5 d,即72.9 m3的蓄水量進行綜合設置。

2.2 生態凈化策略

本文生態凈化主要是利用濕地島(圖5),其總面積約為6 500 m2,對于提升整個湖面的生態景觀效果有重要作用,是公園生態系統構建中的重點,也是公園內生態雨水凈化的重要組成部分。在公園水體流速小、觀賞面好及角落等處營造多個生態島,在保證景觀效果的同時,也對水體的自凈化起到了很好的作用。

圖5 濕地島構造示意

在對濕地島的駁岸進行生態化處理時,將島的四周采用一種帶側壁式種植槽的水下石籠生態駁岸,主要包括:

1)石籠網格框架,用來裝載火山巖石塊。石籠外挑編網,與石籠網格一同編制,石籠網框架呈“L”形,其底部插設于濕地島島體內,形成穩定的擋墻結構。

2)不銹鋼網槽,側邊與石籠網格框架編制在一起,網槽網片與石籠呈“U”形,形成編織種植槽,石籠頂部網槽,用于石籠頂端部分,設置凹槽,形成種植槽。

3)種植基質選擇,根據石籠的網格規格及植物品種,通過直徑0.3~0.8 mm的生態纖維袋,固定在種植槽中,內置腐殖土、沙土等混合成一定配比的種植基質。

4)種植綠植:根據石籠側邊種植槽入水深度選擇不同的水濕生植物品種。這種生態駁岸既可為景觀濕地島的圍合駁岸提供一種新的處理方法,填補了駁岸的立體景觀空缺,同時也增加了多維度的植物豐富度,水生植物能與湖內螺、貝、魚和蝦類等慮食性水生動物形成多級生物鏈的良性生態循環系統,調整水體氮磷平衡,從而構建一個動物和諧共處、能量和物質循環良好、穩定并具有自凈能力的清水型生態系統,由此提升整個湖面的生態景觀效果。

濕地島四周及湖岸邊種植一些水生植物,九龍湖水生植物的選擇主要是根據植物的生長習性及凈水能力來確定,大多選擇具有分布廣、對環境適應性較強、生長季較長、根莖發達,具有很強的綜合凈化水體能力等特點的植物,如美人蕉、蒲葦等。九龍湖公園水域通過不同類型水生植物的合理配置,岸邊種植挺水植物、湖底種植沉水植物等,不僅能夠豐富水體的景觀層次,創造出美的意境,還能夠柔化水體邊線,加強水體和水岸之間的聯系,使水體和水岸相互之間更加和諧融洽。公園內水生植物的配置方式,主要是根據植物的耐水性進行配置,利用不同種類的水生植物的花期各不相同,保證植物相互之間可以很好地進行銜接。

從不同挺水植物的習性及凈化效果可以看出,除了蒲葦和天藍鼠尾草作為景觀植物外,其他植物都對水體中的TN、TP和COD有著良好的去除效果,但每種水生植物的凈化效果卻不相同。其中對于TN的凈化效果,各植物表現為:香蒲≥千屈菜≥美人蕉≥再力花≥荷花≥黃菖蒲;對TP的凈化效果相差不大;對于COD的凈化效果,各植物表現為:再力花≥香蒲(美人蕉)≥千屈菜≥荷花≥黃菖蒲。綜合來看,香蒲和美人蕉對3個指標的提升效果都非常好,而黃菖蒲的整體凈化效果相對較差。可根據公園水質情況搭配適當的水生植物,同時兼顧水質凈化效果和景觀效果。

3 結語

針對南昌九龍湖公園的水質超標問題,本文主要從物理和生態凈化兩方面來進行水質凈化策略分析和系統構建。物理凈化主要是對公園內外的雨水進行收集,后通過一系列的措施,如沉淀、過濾等措施來凈化所收集的雨水,初步處理大顆粒污染物、細小顆粒物和重金屬,以防止污水直接匯入公園水體,使水質進一步惡化。生態凈化則主要是利用水生植物與水體動物、微生物構建一個水生態系統,通過生態系統的自循環達到水體凈化的效果。

在利用水生植物進行生態凈化時,不同的水生植物對不同污染物的凈化效果是不同的,需綜合考慮水生植物對水質的綜合凈化效果,如香蒲和美人蕉對水體中的TN、TP和COD都有非常好的凈化效果,而黃菖蒲的綜合凈化效果相對較差。