涔天河水庫擴建工程樞紐電站岔管水壓試驗方案設計

余愛武

(湖南省水利水電勘測設計研究總院,湖南 長沙 410007)

1 概 述

涔天河水庫擴建工程位于永州市江華瑤族自治縣境內的湘江支流瀟水上游峽谷出口處,下距江華縣城12 km。是一座以灌溉、防洪、下游補水和發電為主,兼顧航運等綜合利用效益的大型水利水電工程。水庫防洪庫容2.5 億m3,調節庫容9.92 億m3,水庫總庫容15.1 億m3,工程等級為Ⅰ級。

水庫樞紐電站裝機4 臺,采用一管多機引水,引水隧洞后段至機組蝶閥采用壓力鋼管結構,管中心高程為EL215 m,設計水頭為140.2 m(含水錘),主管段為洞內鋼襯。出洞后布置4 個岔管,將水引入4 臺機組以及生態基流管,岔管和支管段按明管設計,承受100%的內水壓力,壓力鋼管材料采用Q345C,岔管材料采用WDB620 高強度鋼。鋼管主管內徑為Φ9.5 m,壁厚選用36 mm。4 臺機組的支管內徑均為Φ4.1 m,鋼管壁厚采用25 mm。岔管均采用月牙形內加強肋型式,岔管為“卜”形,分岔角60°,岔管群布置如圖1 所示。

圖1 岔管群布置圖

根據《水電站壓力鋼管設計規范》(DL/T 5141-2001),岔管制作后應進行水壓試驗。水壓試驗設計壓力為P=1.76 MPa(岔管最大設計內水壓1.402 MPa 的1.25 倍)。

2 水壓試驗的安排

岔管的水壓試驗根據工程總體進度安排,分為兩組岔管組分別分兩期進行。2#岔管和3#岔管組成一組為第一期,1#岔管和4#岔管組成一組為第二期,兩組岔管共需8 個悶頭及相應的連接管,連接管節在試驗切割以后留不小于600 mm 無損鋼管作永久使用,兩組試驗組的悶頭允許重復使用。本文僅以第一期2#、3#岔管水壓試驗為例。

3 水壓試驗的目的

1)岔管水壓試驗以超載內壓暴露結構缺陷、檢驗結構整體安全度,為岔管的長期安全運行提供可靠保證。

2)通過水壓試驗可以削減焊接殘余應力及不連續部位的峰值應力。

3)通過水壓試驗,在緩慢加載條件下缺陷尖端發生塑性變形,使缺陷尖端鈍化,卸載后產生預壓應力。

4 水壓試驗基本原則

水壓試驗及悶頭的設計應嚴格按照《水電站壓力鋼管設計規范》(DL/T 5141-2001)、《壓力鋼管制造安裝及驗收規范》(DL 5017-2007)等相關規程規范實施。悶頭的相關設計還可參照壓力容器設計規范GB 150-2011 實施。

由于施工工期較緊,本次試驗方案設計不專注于理論研究復核,不進行應力檢測及有限元計算結果分析,僅針對岔管運行安全性進行評價,故只對岔管變形進行監測。

5 水壓試驗前的準備工作

1)2#、3#岔管及中間管段安裝完畢并通過驗收。

2)在岔管組的對外連接管段末端裝設悶頭并通過驗收。

3)在試驗組的對外連接管段上各設置必要的壓力表、補排氣閥、排水管、大流量低壓充水泵接管及高壓截止閥,高壓打壓泵接管及逆止閥。同時,岔管水壓試驗的觀測設備及位移測試裝置安裝和調試完畢并通過驗收。

4)岔管組各部位有可靠的支撐加固并通過驗收,且加固方式不應強制約束岔管水壓試驗中試驗引起的變形。

5)岔管各部位及監測設備、壓力表安排專人監視、記錄,并配有照明設施。

6 水壓試驗實施過程

根據規程規范要求,水壓試驗進行分級加載,緩慢增壓,現場水壓試驗最高壓力為1.76 MPa,壓力等級為0.2 MPa、0.4 MPa、0.6 MPa、0.8 MPa、1.05 MPa、1.40 MPa、1.76 MPa,水壓試驗流程如圖2 所示。

圖2 水壓試驗流程圖

7 試驗結果

7.1 位移檢測

測試設備:LH-08 位移傳感器;5G103 位移傳感器。

測試方法:用位移傳感器測量各個壓力等級下岔管各測點的位移,并監測試驗過程中的變形的異常,防止發生試驗危險。

測點布置:在2#和3#岔管的頂、底、腰及月牙肋腰等部位布置位移傳感器,具體布置如圖3 所示。

圖3 位移傳感器布置位置圖

7.2 岔管體積變形測試

測試設備:電子秤。

測試方法:用電子秤計量各個壓力等級下的進水量,然后按1 000 kg/m3換算成體積。

測試目的:用進水量來測量岔管群內部體積變化規律。

8 結果分析

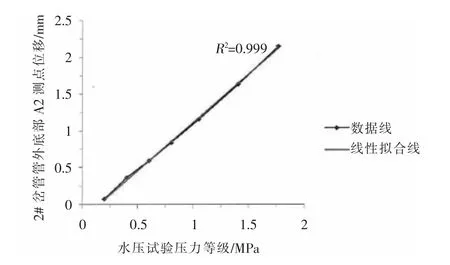

1)水壓試驗岔管位移變形分析。水壓試驗過程中,在各個壓力等級下,測試部位位移與壓力等級成線性關系,2#岔管管外底部A2 位移與壓力等級線性關系如圖4 所示。

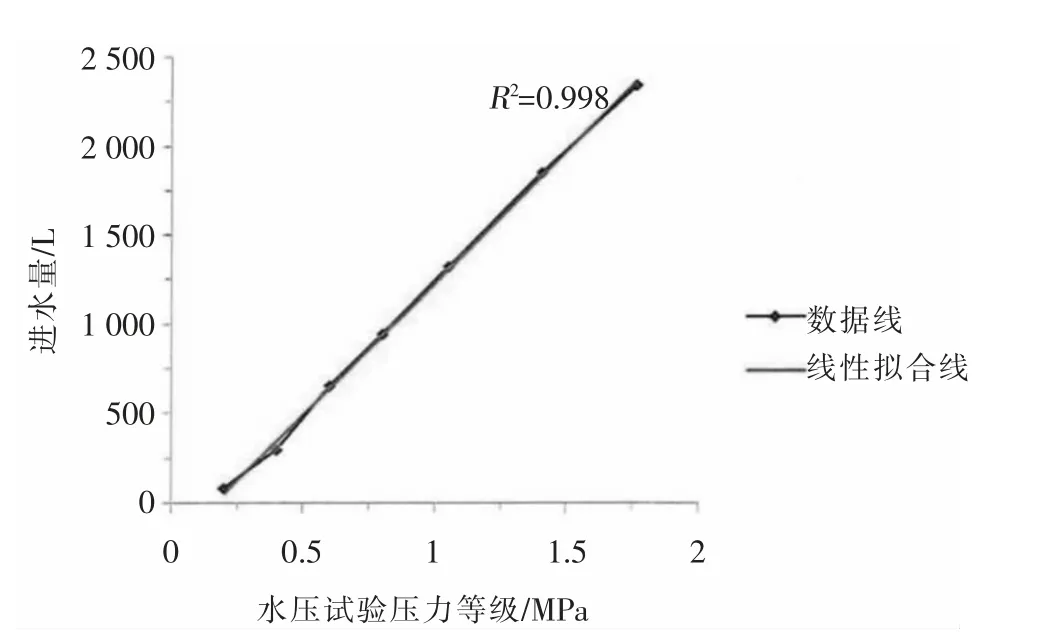

2)水壓試驗岔管體積變形分析。水壓試驗過程中,在各個壓力等級下,進水量與壓力等級成良好的線形關系。水壓試驗進水量與壓力等級關系如圖5 所示。

3)水壓試驗過程中,岔管本體未發生異響及異常變形,未發生滲水和滲漏情況,從位移檢測及進水量檢測結果來看,各測點的位移量及岔管整體變形量均與試驗壓力近似成線性關系,說明鋼岔管主體結構在水壓試驗時在彈性變形范圍內,故鋼岔管能滿足工程運行安全要求。

圖4 2#岔管管外底部A2 位移與壓力等級線性關系圖

圖5 水壓試驗進水量與壓力等級關系圖

9 結 語

本次水壓試驗采用位移檢測及進水量檢測來驗證岔管安全性,從結果上來看是成功的,水庫樞紐電站自2018 年運行以來,從原型觀測數據來看,鋼岔管運行正常。本次水壓試驗的檢測方法具有操作簡單,費用低,耗時短的優點,值得推廣。