補短板,在路上

非蟲

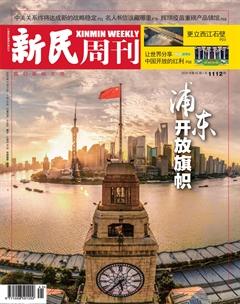

2020年10月14日,參觀者在2020中國國際半導體博覽會上觀看中芯國際代工生產的芯片。

浦東新區集成電路產業規模于2019年超過1200億元人民幣,相比 2018 年增長 19%。就規模來說,浦東新區集成電路產業占上海該產業規模的71.5%、全國該產業規模的16.1%。

浦東已成為全國集成電路產業最集中、綜合技術水平最高、產業鏈最為完整的地區,簡單說——中國芯,于此集群。而這,仍還是“在路上”的一種狀態。在今年9月28日的上海市政府新聞發布會上,浦東新區區委書記翁祖亮表示:“作為上海科創中心建設的核心承載區,浦東新區堅持統籌推進科學研究、技術創新和產業發展,加快構建現代化經濟體系。”在此體系中,集成電路產業深受矚目。

上海社會科學院日前發布的《2019年上海電子信息制造業國際競爭力報告》顯示,2019年,中國集成電路、新型顯示等電子信息行業完成固定資產投資比上一年增長16.8%。中國正全力補上集成電路產業短板。

浦東,正在肩負起中國集成電路產業補短板攻堅破難的重任,同時,也在迎來產業機遇。

從工序流程上追趕

1997年7月——當東方明珠廣播電視塔剛剛投入使用兩年,當金茂大廈即將結構封頂,當上海中心大廈還沒影兒的時候,上海華虹NEC電子有限公司就成立了——中國除臺灣地區以外第一條8英寸集成電路芯片生產線于此建立。這就是中國集成電路發展標志性的“909工程”主題項目。

肖勝安就是那時候從復旦大學光電子專業畢業,獲得理學博士學位,隨后加盟華虹的。當時,他作為華虹NEC第一批科技人員,被派往日本學習。九個月的培訓期,說長不長,說短不短。這段日子,中國科技人員打開的是眼界,看到是差距。肖勝安認真學習了當年來說日本先進的半導體制造技術的關鍵、細節、內容和管理經驗。回國后,肖勝安不滿足在日本學得的技術,繼續勤奮學習器件物理、產品特性及工藝集成等相關方面的知識,通過各種渠道了解和跟蹤世界各個半導體廠家、光刻技術的發展前沿動態。逐漸地,他成功開發了當時國內唯一、國際領先的超級結關鍵技術,器件導通能耗降低75%;成功研發了高性能射頻LDMOS工藝,使該類芯片產品性能達到國際先進水平;開發了國際上首個8英寸的溝槽柵MOSFET工藝,累計銷售超過300萬片8英寸硅片。此外,他擔任國家級企業技術中心的主要負責人,先后完成0.25微米、0.18微米多個邏輯工藝平臺開發和技術轉移。

2020年,浦東集成電路產業銷售規模力爭達到 1500 億元。到2025年,浦東集成電路全產業鏈銷售規模將達到4000億元。

肖勝安個人在半導體領域不斷地摸索進步,是浦東集成電路產業不斷發展的縮影。2000年4月,中芯國際集成電路制造(上海)有限公司在浦東成立;2002年12月,上海集成電路研發中心在浦東成立;2007年,中芯國際集成電路制造(上海)有限公司12英寸生產線建成投產;2008年12月,中芯國際(上海)的90納米CMOS工藝研發成功;2010年1月,“909工程”升級項目上海華力微電子有限公司成立……

2013年,同處浦東的中國第二大和第三大晶圓代工廠——上海華虹NEC電子有限公司和上海宏力半導體制造有限公司完成合并,“華虹宏力”正式誕生。

在國際競爭領域,華虹宏力的8英寸集成電路芯片制造,由于逐漸在工序流程上做到最優而極富競爭優勢——與韓國三星并駕齊驅,占據了約30%的國際市場份額,不僅打破了跨國公司的壟斷,甚至讓許多原先的領先者被迫出局。

不嫌起步低的逆襲戰

之后,浦東的芯片企業將目標瞄準了集成電路設計。

上海晶豐明源半導體有限公司創始人兼CEO胡黎強稱,當公司有了自己的專利技術以后,想攬高端產品生意,可費了九牛二虎之力從德國進口了500片特殊工藝晶圓后,因為其他條件沒成熟,說白了一時沒客戶,晶圓在公司一放就是5年。

“國外知名的芯片設計企業已經在跑道上跑了十幾年,想在同一條跑道上贏它,要么是寄希望于別家遭到重創或者失敗,而這種可能性極小。” 胡黎強說,“要么就是我們自己換腦筋。后來我們找到了應對辦法——不斷在新的領域找到新的跑道,然后快速奔跑。在LED的跑道,我們國內芯片廠商與全球同行廠商站在差不多的起跑線上,這給了我們國內芯片設計公司跟國際設計公司一決高下的機會。”

格科微電子創始人趙立新則稱,公司從低端市場開始打逆襲戰。“我們更強調我們公司的技術是真正有競爭力的,而且我們只競爭出貨量最大的產品。”

下一代技術的研發穩步開展

2004年,被譽為“硅谷最有成就的華人之一”的尹志堯以60歲高齡回國到浦東創立中微,首先瞄準的就是離子刻蝕機的國產化。盡管尹志堯在美國曾參與幾代等離子體刻蝕機的研發,擁有60多項技術專利,可即便如此,他也花了足足14年時光,才將中微的刻蝕機賣到國際市場。浦東的芯片產業,初創時期,確實如大海中一葉扁舟。而如今,“艦隊”初具規模。當產業集聚初步形成后,浦東成為全球集成電路領域聚焦之地。

2019 年第三季度,中芯南方集成電路制造有限公司實現第一代 14 納米鰭式場效應晶體管(FinFET)工藝量產。12納米技術也已開始客戶導入,下一代技術的研發正穩步推進。新生產線將助力未來5G、物聯網、車用電子等新興應用的發展。

紫光展銳發布 5G 通信技術平臺“馬卡魯”及其首款 5G 基帶芯片“春藤 510”;上海兆芯發布新一代 16 納米 3.0吉赫茲產品,是國內首款主頻達到 3.0吉赫茲的國產通用處理器。

浦東這座最先進、最智能化、最高效的“芯工廠”,提前一年完成了國家提出的重要發展目標。樂鑫科技、安集微電子、中微半導體 3 家集成電路企業首批在科創板上市,晶晨半導體、晶豐明源等企業登陸科創板;阿里巴巴上海研發中心在浦東啟用,平頭哥半導體有限公司首批入駐。

與此同時,上海集成電路設計產業園建設全面推進,深入實施“千億百萬”工程;作為國家重大集成電路項目,總投資 359 億元的上海積塔半導體特色工藝生產線項目預計正式投產。2020年,浦東集成電路產業銷售規模力爭達到 1500 億元。展望未來,到2025年,浦東集成電路全產業鏈銷售規模將達到4000億元,集成電路企業科創板上市數量實現倍增。隨著《浦東新區促進重點優勢產業高質量發展若干政策》正式公布,中國芯聚集浦東的未來,更值得期待!