古人如何保護“舌尖上的安全”

嵇立平

“民以食為天,食以安為先。”我國歷朝歷代都采用過一些類似消費者權益保護法的食品安全監管措施,來保證“舌尖上的安全”。

周代《禮記》中記載了當時對食品交易的規定:“五谷不時,果實未熟,不鬻于市。”“不時”是指未到成熟之時,嚴禁未成熟的五谷和果實進入流通市場,是為了保證食品安全,防止未成熟的糧食和果實引起食物中毒。這一規定被認為是我國歷史上最早的關于食品安全管理的記錄。

孔子是春秋時期社會上最博學的思想家之一,他在《論語·鄉黨》中提出著名的“八不食”:“食饐而餲,魚餒而肉敗,不食。色惡,不食。臭惡,不食。失飪,不食。不時,不食。割不正,不食。不得其醬,不食。沽酒市脯,不食。”意思是:糧食陳舊變味了,魚和肉腐爛了,不吃。食物的顏色變了,不吃。氣味變了,不吃。烹調不當,不吃。不時新的東西,不吃。肉切得不方正,不吃。佐料放得不適當,不吃。市上買來的肉干和酒,不吃。

漢代進入了成熟的封建社會,對食品安全也有了比較明確的認識,因此開始制定對違反食品安全的刑罰。漢朝《二年律令》明確規定:“諸食脯肉,脯肉毒殺、傷、病人者,亟盡孰(熟)燔其余。當燔弗燔,及吏主者,皆坐脯肉臧(贓),與盜同法。”意思是,如果因肉類腐壞的原因,致人傷病中毒的,應盡快將變質的食品焚毀。如果違反規定,肇事者與相關官員都要受到與懲罰盜賊一樣的刑罰。

《唐律疏議》規定:“脯肉有毒,曾經病人,有余者速焚之,違者杖九十;若故與人食并出賣,令人病者,徒一年,以故致死者絞。”意思是發現肉質腐爛,需速焚燒余肉。違反者杖打九十。故意以有毒的肉出售或贈送他人,從而造成他人中毒者,判處一年徒刑;造成他人中毒身亡的,判處絞刑。法典之重可見一斑。

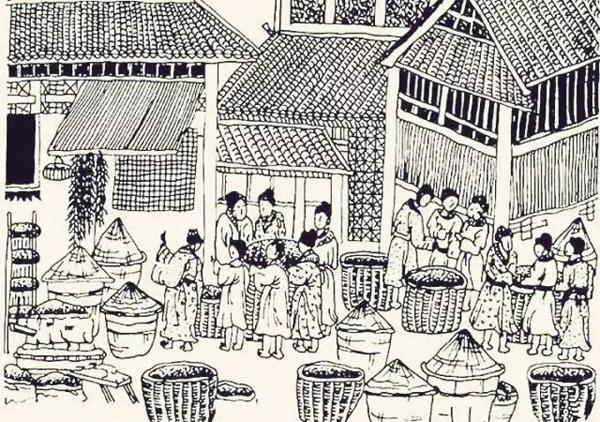

宋代是我國封建社會中經濟空前繁榮的時期,市場交易頻繁,一些商販以食品摻假牟取暴利的現象屢屢發生。《宋刑統》對這些危害食品安全者的處理完全繼承唐律,制定了杖打、坐牢、絞殺的嚴刑。此外,宋代政府讓商人依經營類型組成“行會”,規定從業者必須加入行會,否則不得從業經營。行會要負責評定商品的成色、價格,監察不法行為,保證商品質量。行會會長作為擔保人,若違反規定就實行連坐懲罰制度。

清代進入封建社會末期,食品安全監管制度相對科學。清代茶葉市場繁榮,也是造假販假最集中的領域,政府制定了相應的措施。首先是為茶葉商人頒發“經營執照”和“注冊商標”,授予出口經營權,謹防假冒。政府任命專員進行茶葉質量抽查,茶葉的包裝與牌號不符都要受到處罰。光緒年間,中國茶葉外貿出口大幅增加,清政府制定了茶葉質量標準,對出口茶葉實行抽查,用滾水泡茶和化學試驗兩種辦法,對樣品審評檢驗,符合標準的放行,否則一律扣留、充公或焚毀。

選自《人民周刊》