以北京市為例看城市印象的形成

文雨晗

摘要:不同時期,不同國家,人們對于城市的印象千差萬別,當代中國城市由于變化速度過快,歷史傳承被淡化,丟失特色,城市風貌被統一化的格局占領。北京作為首都變化尤其劇烈,在胡同中穿梭玩耍、古城墻下納涼休息,似乎都成了上一代老北京人的記憶。延續城市記憶是城市文化的傳承、是城市活力的源泉、是城市發展的方向。本文主要研究“北京城市印象”。立足于建國至今北京內城發展過程,通過分析城市空間認知的五個組成因素:邊界、區域、路徑、節點、地標,挖掘城市建設內涵,客觀分析北京市城市印象的基本特征,找到留存北京城市記憶的手段和方法。

關鍵詞:城市印象;風貌;城市記憶;北京;文化格局

中圖分類號:I207.2??? 文獻標識碼:A??? 文章編號:1005-5312(2020)24-0178-02 DOI:10.12228/j.issn.1005-5312.2020.24.130

一、城市印象形成的基礎條件

F·吉伯特在《市鎮設計》中總結了英國新城建設的經驗,強調城市設計要考慮到不同維度的空間,既要考慮藝術性,又要考慮情感需要。并且提出了城市視覺要素是由城市自然與人工環境共同組成。

一個城市無論有多么小或者多普通,都有自己的特色,都可以給人帶來相應的快樂,這種感受,也就是當地人對城市的一個整體印象。

(一)構成城市印象的五要素

美國杰出的城市規劃專家凱文·林奇的《城市意象》一書是在所有關于城市認知或感知的研究的成果中得到普遍認同的,書中指出城市中最容易被大部分人所感知的城市空間要素是道路、邊界、區域、節點和標志物,這便是著名的城市認知的五要素。其含義為:

1.??? 道路:道路是生活在城市中居民的一種觀察喜歡,或者移動方式,它的形式是多種多樣的,可以是地鐵、馬路、鐵路等等,它是城市印象的主導元素。

2.??? 邊界:邊界是城市中最為重要的線性要素,與道路不同的是,它是兩個相連地塊中的中斷或者隔離,是兩個地塊的邊界線,從北京城看開比如說是兩個行政區的分割,內部小型區域、城墻等等,它不是傳統意義上的坐標軸,更像是一種參照。

3.??? 區域:區域是城市內部的分區,可以被看作平面,在北京城中可以看作是各個行政區域的劃分,由于政治和管理的需要被劃分城不同的區域使得各個區域都被人們賦予了不同的內涵。

4.??? 節點:節點可以被看作是市民之間在城市中行動的交匯處。它們首先可以被看做連接點,比如交通線路中的休息站,道路的交叉或匯聚點,從一種結構向另一種結構的轉換處,也可能只是簡單的聚集點,由于是某些功能或物質特征的濃縮而顯得十分重要,比如街角的集散地或是一個圍合的廣場。

5.??? 標志:對于城市標志物來說城市觀察者只是位于其外部,而并未進入其中。標志物是一個簡單的又在城市中突出的形狀,比如較為突出的建筑、店鋪或山脈,也就是說標志物可以在許多可能元素中挑選出一個突出元素。物標志物可以看作另一類型的點狀參照物。

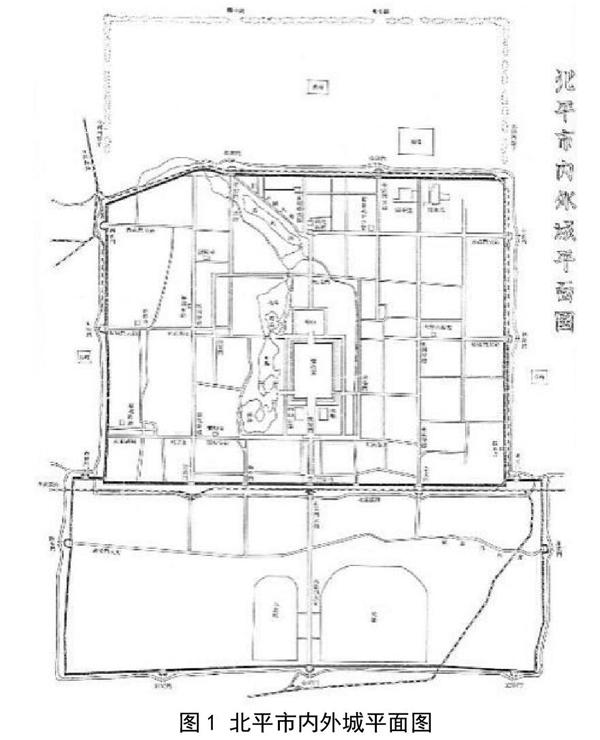

(二)北京總體格局的特征

北京和眾多北方都城一樣是先有規劃而后營建的城市。其發展過程以紫禁城為中心,一層層向外擴展,北京城中道路整體的平面構成呈現橫平豎直,各個方位,街道建造整齊,每條胡同都排列有序。這些便是古城北京獨有的魅力。這樣的布局使北京城交通脈絡更加清晰、主次分明、城市景觀突出。

北京內城有城門9座,外城門7座,每個城門上建有一座城門樓,北京的城墻及其中的各種建筑物,共同構成了北京城的外表和完善的防疫攻勢。

正如《北京憲章》中提到過的,20世紀的中國是一個對城市經推到重建的過程,人類對自然資源和文化遺產的破壞已經到了危害自身安危的地步“,建設性破壞”始料未及,屢見不鮮。當時的政策是對于老城區的老舊建筑一味的推到重建,這無疑是一種最原始,最簡單,最不科學的城市建設的方式,使得北京城的一些古建筑遭到了無法彌補的破環,甚至有些古建筑已經永遠的消失在人們的視野中,只能留存于上一代人的記憶中。

二、北京城市印象分析

(一)一條中軸線

北京的中軸線是北京城市建設的標志性設計,在大清朝滅亡后,在戰爭和政治的雙重作用下,北京中軸線上及其兩側的建筑率先經歷了一系列功能轉變。原有皇家如苑固、宮殿、等建筑相繼開放為對公共開放的場所,同時對原有的空間格局也進行了相應的改造。如1914年將社稷壇改為中央公園,這也是北京近代的第一個對公共開放的公園,為了滿足大量的公眾休閑娛樂的需求。民國時期即在外壇南部添建河塘、疊石,修建塘花塢等景觀建筑。中軸線上最著名是經歷的數次改造的天安門區域。民國初期,拆除了位于長安街上的三座門及天安門前千步廊廊廡,并把宮廷廣場對公眾開放。使這里成為了公共娛樂休閑集會的重要場所。

(二)宣武區消失之前

宣武區的命名取自宣武門,與崇文門相對,有“左文右武”之意。可以說宣武門與北京城的歷史是同樣長的。但是在宣武區沒有皇城的華麗也沒有城北的青山綠水。在南城可以看到的光景是樸實的是相對基層的普通人的生活,散落在胡同中的著名商鋪、會館,在宣武區可以看得到北京城市的歷史。北京宣武門的區域劃分南至廣安門以東的地區,其文化特色與北京其他區域有所不同,被稱為“宣南文化”。因為在古時侯無論三教九流,都要由北京城的南部進京,都要入廣安門,所以南城也是眾多會館的聚集地,名人故居散落在南城的大街小巷,雅俗共賞,包羅萬象,擁有極豐富的北京特色的民俗歷史。在宣武區,每條胡同、每條街都飽含著歷史的韻味。這里有流傳著“俠骨柔情覓知音”傳奇故事;圍觀六君子行刑的吃瓜群眾們就在校場口頭條,被爆肚、焦圈、豆腐腦的香氣沁滿的胡同;有著牛街清真小吃;曾經繁極一時的大柵欄地區也在這個地方;還曾經擁有過北京城里唯一過街樓的儒福里;而且有著書局匯集的楊梅竹斜街,還有牛街的禮拜寺和法源寺,每一座建筑都飽含著北京的韻味,但是這些都歷經著時代的變遷慢慢淡出了人們的視野中。

(三)二環線

二環線處于北京道路路網的核心位置,其全長32.7公里,二環路圍繞北京舊城墻的位置而建,始建于六十年代,首批建成的道路有前三門大街和北二環路,構成初步的“環行路”。復興門橋、西直門橋等立交橋是二環路上最初建設的橋梁之一。由于環形線路的出現,北京市原本的棋盤式路網在環路外圍轉變為現代的道路體系。由于二環路特殊的地理位置,它在北京現有的環線道路中,是限制規則最多的一條道路,也是唯一一條沒有直接與高速公路連接的道路。二環道路高層建筑眾多,建筑高度達到100米,形成舊城區新的建筑“墻”體。建筑“墻”和立交橋“城門”,代替了原有的城墻,形成新時代北京的封閉方式。

但從綜合的觀點看,北京市二環路周邊的景觀建筑構成極具地方特色,環路并沒有完全破壞掉北京古城的文化色彩,古城的棋盤式格局依然存在。只是以一種新的形態開始發展,我們可以從另外一個角度發掘一下環路的文化價值,二環路讓北京具有了更多的文化內涵,一味的批判并不能帶來解決問題的思路,走回頭路沒有必要,向前看,一定有更好的未來。

(四)城墻與門

從20世紀初到60年代末,僅僅半個多世紀的時間,已經有六七百年歷史的北京城墻和門被拆除了。現在,人們只能從前門以及箭樓,德勝門以及崇文門東和西便門殘存的城墻的遺址,去追尋北京城墻的舊影了。

守衛了北京近千年的城門,隨著歲月的流逝,早已退出了歷史的舞臺。但它們卻是這個城市一份揮之不去的最重要的記憶。站在殘存的城墻上看北京,感到美極了,黃的屋頂,灰的屋頂,藍的天空,綠的樹,整個城墻好像一個鏡框,北京城就如同鑲在鏡框里的一幅畫,特別漂亮。古城的遺址所表達的正是文化的傳承、生活的體驗,還有樸素、美好、和諧的價值。

(五)城市天際線

天際線這個概念之所以進入人們的視野,是因為北京的一次清理天際線行動。天際線作為城市的招牌,有著深刻的意義。人們只是一味的去質疑摘除招牌本身是否合理,是否達到的預期的效果,卻忽視了天際線本身對于城市的印象的影響。既然天際線這個概念已經引發人們的熱議,我們就不應該忽視和放棄對天際線科學認知的普及,這是提高市民對于城市印象形成的一個很重要的方面。

保護北京城北部及西部山脈,嚴格控制山脈附近建筑物的體量和高度。保護老城平緩有序的城市天際線,嚴格控制老城建筑的造型和高度,同時維護中軸線上建筑及其周邊傳統空間輪廓的完整。整體保護和塑造長安街、通惠河等重要街道、河道沿線城市天際線,加強頤和園、雁棲湖等城市重要功能區、城市節點、城市道路、風景區以及周邊城市天際線管控力度,建立富有特色且美觀、富有京城韻律的城市天際線。

參考文獻:

[1]陳來.北京現代城市文化的傳統與變遷[J].讀書,2010(09).

[2]羅杰.特蘭西克.尋找失落空間——城市設計理論[M].朱子瑜,張播,鹿勒,等譯.北京:中國建筑工業出版社,2008.

[3]?? 趙可.近代第一個關于北京城墻的保護計劃[J]北京社會科學,1998(02).

[4]?? 喜仁龍.北京的城墻與城門[M].北京:北京聯合出版公司,2017.

[5]王世仁.北京舊城中軸線述略[M]中國建筑工業出版社,第1版,2015:.

[6]?? 凱文·林奇.城市意象[M].方益萍,何曉軍譯.北京:華夏出版社,2001.

[7]?? 揚·蓋爾著.交往與空間[M].何人可譯,北京:中國建筑工業出版社,2002.