許德珩對我國社會學建構的貢獻

習罡華

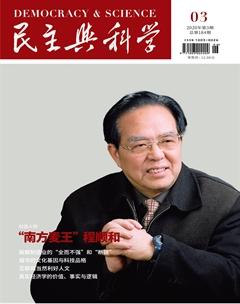

許德珩通常以五四運動學生領袖、九三學社重要創始人和領導者、著名政治活動家、偉大的愛國人士而聞名于世,其實他還是一位杰出的學者,在我國學術史尤其是社會學發展史上具有重要地位。

在人類歷史上,不同民族有多種多樣的知識分類法。我國傳統的知識分類法長期是經史子集四分法,而西方長期是三分法,其中以弗朗西斯·培根的歷史、文藝和哲學三分法最為著名。進入近代社會之后,隨著人們對世界更廣泛更深入更細致的了解,知識分類法也越來越細膩,而以麥爾威·杜威的十進制分類法最為著名,它后來演化為現當代數以十計的學科分類法和文獻分類法。

我國傳統的經史子集四分法,其特征是歷史學非常發達。法國啟蒙運動著名學者弗朗斯瓦·魁奈說:“歷史學是中國人一直以其無與匹倫的熱情予以研習的一門學問。沒有哪個國家如此審慎地撰寫自己的編年史,也沒有哪個國家這樣悉心地保存自己的歷史典籍。”[1]到新文化運動時期,我國傳統的知識分類法已經落后于世界潮流,無法滿足社會發展需要,中國轉而向西方學習實乃明智之舉,引進西方社會學即為此努力之一部分。

社會學是當前知識分類中的一個一級學科,起源于19世紀三四十年代的歐洲。社會學可以彌補我國傳統學科的缺陷。與西方不同,我國社會學是在19世紀末20世紀初,我國的階級矛盾十分尖銳和民族危機空前嚴重,一部分愛國的資產階級知識分子為了救亡圖存,積極地從西方資產階級武器庫中尋找理論武器這樣一種特殊的歷史背景下產生的。1903年,嚴復翻譯出版的《群學肄言》是其誕生的標志。此后,我國社會學在短短20多年時間里,就走完從近代到現代的歷程,并且進入一個蓬勃發展的歷史時期[2],許德珩在此方面作出了突出貢獻。

社會學門派眾多,著名的有以孔德和涂爾干為代表的實證主義派,以馬克斯·韋伯為代表的理解社會學,以馬克思和恩格斯為代表的馬克思主義派,以弗洛伊德為代表的心理分析派等十多個派別。許德珩在留法前期,深受資產階級社會學家涂爾干等人影響,在20年代中后期,他徹底拋棄涂爾干等資產階級社會學,毅然接受馬克思主義的唯物史觀和社會主義思想,成為我國社會學中馬克思主義學派的重要開拓者。許德珩翻譯了大批西方社會學名作,如涂爾干的《社會學方法論》、馬克思的《哲學之貧乏》、布哈林的《唯物史觀社會學》《共產主義之路與工農聯合》、拉法格的《家庭進化論》;撰有《社會學概論》《社會學講話》等社會學名著,譯著和撰著體現出馬克思主義的成色。馬克思主義是歐洲文化的精華,其在西方文化中的地位類似于佛學在印度文化中的地位。在眾多社會學流派中,許德珩選擇馬克思主義派作為安身立命、報國救民的依賴,當是深思熟慮、精挑細選而為[3],也是我國歷史上長期會通華梵運動的延續。

埃米爾·涂爾干(1858-1917)是法國首位社會學教授,《社會學年鑒》創刊人,與卡爾·馬克思和馬克斯·韋伯并列為社會學的三大奠基人。《社會學方法論》原名《社會學方法的準則》,是涂爾干有關社會學研究方法論的綱領性文獻,在這本書中,他詳盡闡述了其社會學研究的方法,展現了涂爾干欲使社會學在法國學術界成為一門獨立的學科的努力與雄心。[4]這部著作在當時頗為流行,巴黎大學及法國各大學堂里學社會學的,無人不讀該書,鑒于當時中國研究社會學的人很多,而關于這個著作又不常見[5],許德珩于1924年10月將它譯成中文。蔡元培認為:“他的譯法,精審忠實……我曾經用原書核對過,覺得他的譯文,不但當得起‘信達兩個字,而且有幾處,因為原書頗涉晦澀,經他加以解釋與例證,覺得比原書更容易了解。我認為是近年來最優價值的譯本。”[6]

馬克思的《哲學之貧乏》現在通常譯為《哲學的貧困》,是馬克思闡發新歷史觀和新經濟觀的一部論著,許德珩譯本于1932年由北平東亞書局出版。馬克思的《哲學的貧困》是為批判蒲魯東《貧困的哲學》一書而作,“因為他不是把經濟范疇看作歷史的、與物質生產的一定發展階段相適應的生產關系的理論表現,而是荒謬地把它看作歷來存在的、永恒的觀念,并且指出了,他是如何通過這種迂回的道路又回到資產階級經濟學的立場上去。”[7]《哲學的貧困》作為馬克思新世界觀公開問世的代表作是當之無愧的,它是馬克思主義唯物史觀的第一次公開表達,同時標志著馬克思主義政治經濟學創立的開端。這部著作將馬克思整個思想發展過程貫穿起來,起著承上啟下的作用。[8]許德珩翻譯該書,一方面是由于它在馬克思主義理論發展史上的重要性,同時也是針對當時國內某些人宣傳無政府主義思潮而進行的。[9]

尼古拉·伊萬諾維奇·布哈林(1888—1938)是著名的馬克思主義理論家和經濟學家,他的《唯物史觀社會學》寫成于1921年底,出版后有近20種文字的譯本。在我國,新中國成立前的中譯本就有四五種之多,1929年12月由北平東亞書局出版的許德珩譯的《唯物史觀社會學》,是其中最好的譯本,迄至1932年再版達7次,流傳甚廣。這本著作問世之初,俄裔美籍社會學家索羅金一面承認它是“馬克思學派的社會學作品的最有價值的一種”,一面卻認為“這部書在經濟史觀與社會學方面還是沒有什么貢獻”。許德珩則認為,布哈林是位機械論者,這本書也不免落于機械的解釋,但是它在社會科學上仍不失為一本極重要的參考書。[10]

《社會學講話》最初是許德珩在北京各大學擔任教授期間的講稿,整理、潤色后于1936年10月由好望書局分上下兩冊出版。該書學識廣博,體系完整,見解精辟。上冊五編從泛談科學,說到社會科學,論及社會學,對社會學之起源和各家社會學說,都逐一評正;且從馬克思主義哲學的高度來論述社會學的總體方法論即唯物辯證法,用歷史唯物主義的基本原理分析人類社會的形成和意義。從生產與再生產的角度考察人與自然環境,從個人社會化的角度考察社會環境與個人的關系,進而論述經濟基礎與上層建筑、生產力與生產關系的社會矛盾運動,落尾則是關于社會進化史的闡述。下冊四編專論具體的社會結構、法律政治制度及其社會意識形態等方面的有關內容。全書體現許德珩既熟諳資產階級社會學的各派社會學說,對馬克思主義的歷史唯物主義也有很深的造詣。[11]無論在馬克思主義哲學還是社會學在中國的傳播史上,《社會學講話》都具有不可磨滅的重要貢獻。[12]

許德珩認為:“社會學是研究人類社會之構造,社會構造之存在、發展和變革,及其相互聯系;分析構成人類社會生活的諸要素,及諸要素的性質,諸要素間之相互作用和相互關系,探求社會變革的原因和法則,找出社會進化之定律來,以推知社會進行的方向,預測將來的一種學問。”[13]許德珩重視利用社會學理論來解決中國的實際問題,強調必須使社會學成為對“中國社會之進一步的認識與中國社會問題之客觀的探討”的理論準繩。[14]19世紀30年代,我國出現陶希圣、王新命、黃文山等“中國本位文化派”,他們于1935年1月10日聯合發表《中國本位的文化建設宣言》,離開人的社會性和歷史發展去觀察文化,認識社會,鼓吹“本位文化”,主張復古。對這種反世界文化進步的言論,許德珩一針見血地指出:“在中國不惟那班高談中西文化的所謂‘學者,對于文化的意義,是閉著眼睛瞎說,就是近來提倡所謂‘中國本位文化之建設的先生們,對于文化的解釋,也是違背社會的意義和進化的公例:他們充其量只是替中國那些已經崩潰的封建殘余勢力,添造一座冰山,來做‘干城;這座冰山,等到春和日暖,還是要自己崩潰的;剩下來的,恐怕只有幾位‘本位文化建設的先生們一腔反動的熱血而已。”[15]無論是在理論上和實際社會活動中,許德珩都主張用革命的手段來改造舊社會、舊制度。他認為,當一種社會形態急需向另一形態轉變時,必須借助于社會革命,認為在中國走改良的道路行不通。[16]

許德珩是我國馬克思主義學派社會學先驅,他的譯著和論著都是社會學史上的經典名著,最早將法國社會學尤其是社會學方法論介紹到我國。這些理論為我國近代革命提供社會學理論支撐,開闊了國人視野,激勵當時許多青年投身于革命。同時,這些成果也促進了我國學術革新。同一部分社會學家不同,許德珩不僅在高校介紹社會學,而且更重要的是,他把社會學知識運用到火熱的反帝反封建的斗爭中去。為了革命事業,他不顧自己的安危,同國民黨反動派斗,同漢奸賣國賊斗,為挽救中華民族而疾呼、奔走。這樣,就使他不僅是一位著名的馬克思主義社會學家,而且還是一位杰出的社會活動家。在許德珩身上,馬克思主義社會學的理論與實踐結合得很緊密,這使他在我國現代社會學史上占有顯赫的位置。[17]

社會學偏向于形而上學,歷史學傾向于支離事業。彼得·伯克認為,社會學可定義為單數的人類社會的研究,側重于對其結構和發展的歸納;歷史學則不妨定義為對復數的人類社會的研究,側重于研究它們之間的差別和各個社會內部基于時間的變化。這兩種研究方法有時被看成是相互矛盾的,但如果將它們看成是相互補充的,其實更為可取。[18]弗蘭西斯·培根在一篇文章中同時辛辣地諷刺了只會搜集數據的螞蟻型經驗主義者和作繭自縛的蜘蛛型純理論家,相反,他推崇既采集原料又進行加工的蜜蜂。這個寓言不僅適用于自然科學史,也適用于歷史研究及社會研究的歷史。沒有歷史學與理論的結合,我們既不能理解過去,也不能理解現在。[19]

許德珩說:“社會科學是偏于理論的科學,偏于抽象的科學。然而在這里所謂偏于理論的科學,卻絕對不是與應用科學對立的,要去另行創制一種應用社會學來與之對峙,偏于抽象的科學,也并不是可與具體的事物分離,要去另行創造一種具體的社會學,來與之對峙。”[20]許德珩將理論科學與應用科學相統一的主張得到陳翰笙的響應。陳翰笙是蜚聲世界的馬克思主義歷史學家、社會學家、經濟學家和政治學家,他說:“要從興趣考察,我愿意或者搞歷史,或者搞社會學,晚年對社會學的興趣反而比年輕時更濃了。”[21]翰老的高足潘維教授碩士研究生時追隨他研究菲律賓政治,悼念翰老時說:“菲律賓是亞洲唯一的‘拉美國家,與拉美情況非常相似。這項研究使我后來很容易理解拉美學者發明的‘依附論……有時我甚至自嘲:如果那時知道科學在于精致地證明出色的因果關系,‘依附論的發明權可能就歸我們爺倆了。”[22] 翰老漫長的茶壽人生富有傳奇色彩,晚年反思我國學術研究方法,耄耋之年還積極提倡歷史社會學,值得國人深思。

時代發展日新月異,一代人有一代人的使命。當前學人不能墨守成規地去重復前人的工作,而應學習他們勇于擔當的精神,踩在他們的肩膀上前進,著力于解決當前社會的問題。習近平總書記說:“歷史研究是一切社會科學的基礎……整合中國歷史、世界歷史、考古等方面研究力量,著力提高研究水平和創新能力,推動相關歷史學科融合發展,總結歷史經驗,揭示歷史規律,把握歷史趨勢,加快構建中國特色歷史學學科體系、學術體系、話語體系。”[23]俗話說,天下大勢,分久必合。許德珩和陳翰笙等先賢開創的馬克思主義歷史社會學,將事實敘述和理論分析融為一體,類似于弗蘭西斯·培根所言蜜蜂的工作,解決研究對象的特殊性和普遍性問題,是我國未來學術發展的方向。

注釋:

[1](法)弗朗斯瓦·魁奈:《中華帝國的專制制度》,談敏譯,商務印書館,1992年,第57頁。

[2]柯元:《略論許德珩在中國現代社會學上的地位和作用》,《九江師專學院學報(哲學社會科學版)》,1991年第3期,第11頁。

[3]參見許德珩《社會學講話》第二篇“各家社會學學說與歷史的唯物論概觀”,上海書店《民國叢書第二編·第15社會科學總論類》,第81-202頁。

[4]章志敏:《社會事實:社會學方法論的基礎——評<社會學方法的準則>》,《心事》,2014年第8期,第166頁。

[5]許德珩:《為了科學和民主——許德珩回憶錄》,中國青年出版社,1987年,第135頁。

[6](法)涂爾干:《社會學方法論》,許德珩譯,商務印書館,1929年,蔡元培序,第4頁。

[7]《馬克思恩格斯文集》第三卷,人民出版社,2009年,第19頁。

[8]姜海波:《<哲學的貧困>許德珩譯本考》,遼寧人民出版社,2019年,第7-8頁。

[9]中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯馬恩室編:《馬克思恩格斯著作在中國的傳播》,人民出版社,1983年,第57頁。

[10]陳樹德:《許德珩的幾本社會學譯著》,《社會》,1986年第2期,第54頁。

[11]陳樹德:《許德珩的幾本社會學譯著》,《社會》,1986年第2期 ,第55頁。

[12]陳樹德:《許德珩的幾本社會學譯著》,《社會》,1986年第2期 ,第56頁。

[13]許德珩:《社會學講話》,上海書店《民國叢書第二編·第15社會科學總論類》,第61頁。

[14]陳樹德:《許德珩的幾本社會學譯著》,《社會》,1986年第2期,第 55頁。

[15]許德珩:《社會學講話》,上海書店《民國叢書第二編·第15社會科學總論類》,第350-351。

[16]柯元:《略論許德珩在中國現代社會學上的地位和作用》,《九江師專學院學報(哲學社會科學版)》,1991年第3期,第18頁。

[17]柯元:《略論許德珩在中國現代社會學上的地位和作用》,《九江師專學院學報(哲學社會科學版)》,1991年第3期,第18頁。

[18](英)彼得·伯克:《歷史學與社會理論》,姚朋等譯,上海人民出版社, 2001年,第2頁。

[19](英)彼得·伯克:《歷史學與社會理論》,姚朋等譯,上海人民出版社 ,2001年,第22頁。

[20]陳樹德:《許德珩的幾本社會學譯著》,《社會》,1986年第2期,第55頁。

[21]田森:《三個世紀的陳翰笙》,浙江人民出版社,2012年,第175-176頁。

[22]潘維:《憶先師陳翰笙》,載于沛主編《革命前輩·學術宗師——陳翰笙紀念文集》,中國社會科學出版社,2008年,第146頁。

[23]習近平:《致中國社會科學院中國歷史研究院成立的賀信》,《歷史研究》,2019年第1期,第4頁。

(作者為江西科技師范大學副教授)

責任編輯:尚國敏