沙盤游戲結合家長“覺察日記”改善兒童行為問題個案研究

馮紅云

〔摘要〕男孩A,四年級學生,十歲。其父母因為A不聽話、脾氣大、作業拖延、人際交往不佳等行為問題求助班主任。班主任(兼學校心理教師)嘗試運用兒童沙盤游戲和家長“覺察日記”的方式,指導家長改善與A的互動模式。經過5個月時間,通過8次沙盤游戲、40余次覺察日記和家庭教育指導,A的內在安全感、獨立性增強,行為問題得到較大改善。

〔關鍵詞〕行為問題;沙盤游戲;覺察日記;家庭教育指導

〔中圖分類號〕G44 〔文獻標識碼〕B 〔文章編號〕1671-2684(2020)29-0028-04

一、問題提出

作為教師或者家長,面對兒童的一些問題,往往不知所措,無計可施。比如,有的孩子膽小內向,性格封閉,不合群;有的孩子多動,注意力不集中;有的孩子攻擊性很強,天天惹事;有的孩子愛哭,易激惹,脾氣暴躁……這些問題會在不同程度上影響兒童的人際交往能力、學習能力的發展。在家庭或者學校,使用常規的教育方法進行干預,結果往往不盡如人意,令老師無奈、家長著急。在兒童發展心理學中,這些行為問題屬于兒童人格發展過程中出現的問題,是兒童在原生家庭中與父母(或撫養人)在長期的互動關系中形成的。對于類似問題,怎樣“切脈”,找準病因,對癥下藥呢?在實際工作中,作為班主任,我嘗試使用兒童沙盤游戲的心理輔導技術,配合家長“覺察日記”,有針對性地進行家庭教育輔導,有利于促進兒童人格發展,改善不良行為,取得了較好的效果。

二、研究方法

沙盤游戲治療是一種以榮格心理學原理為基礎,由多拉·卡爾夫發展創立的心理治療方法。卡爾夫認為,沙盤游戲對兒童來說是一種自然的治療形式。兒童在治療師的陪伴下,在“自由與受保護的空間”中,把沙子、水和沙具運用于意象的創建。沙盤中所表現的系列沙盤意象,營造出兒童心靈深處意識和無意識之間的持續性對話,表達受阻的心理能量,引發“自我—自性”的連接,激活再生和治愈的能量。兒童創作、體驗沙盤游戲的過程,即是療愈。沙盤游戲不僅僅是一種心理治療的方法,也是一種心理教育的技術,在培養學生自信與人格、發展想象力和創造力等方面都能發揮積極的作用,尤其適合不善語言表達的兒童。

弗洛伊德人格發展理論特別強調人格形成與兒童早期經驗有關,與父母對兒童的教養態度有關。兒童的行為問題來源于家庭,來源于父母的教養方式。家長改變不恰當的教養方式,建立良好的親子關系,是解決兒童行為問題的關鍵。兒童的心理沙盤作品呈現的是兒童的“心相”,是兒童潛意識的投射。輔導老師借助兒童所描述的沙盤故事和沙盤分析技術,可以了解兒童的內心矛盾和心理需求。同時,結合家長“覺察日記”,運用認知行為家庭療法的理念,指導家長在親子互動中滿足兒童的內在心理需求,增強兒童的安全感和內在力量,從而消除或改善某些行為問題。

三、個案情況分析與干預方案

(一)個案概況

男孩A,四年級學生,十歲。父親是國企職工,高中學歷;母親做小生意,中專學歷。家長反映,A從小由父母撫養,正常上幼兒園、小學,一直很乖。上了二年級之后,他在家經常跟父母發脾氣,不聽話。學習也不主動,周末作業要反復催,總要等到周日晚上才能完成。見人不打招呼,與人交流時不敢表達,緊張。早上不愛起床,叫幾遍才起來,經常吃不上早飯。吃午飯和晚飯的時候喜歡邊看書邊吃飯,每次說他都不聽。家長很苦惱。

根據A母親描述,A跟爸爸、媽媽、奶奶、弟弟生活在一起,弟弟兩歲多。爸爸工作比較忙,很少跟A在一起。休息時間,一般也是看手機。媽媽工作之余,料理家務,照顧孩子們。奶奶從農村老家過來,幫忙照顧孩子。A性格比較內向,父母平時對他各方面的要求都很細,很嚴格,比如見人怎么打招呼、怎么學習、怎么寫字、怎么刷碗、怎么看弟弟等都有指導。A做不好的時候,經常被爸爸、媽媽、奶奶指責和批評。而弟弟活潑可愛,爸爸和奶奶明顯偏愛老二,有時是弟弟的錯,也會批評哥哥。

(二)問題分析

家長對孩子的事情干預過多,要求過于完美,過于嚴苛,控制過多,是造成A行為問題的主要原因。家長在與A的互動過程中,刻板地按照行為規范要求孩子,不能感受A的情緒情感和內在需求,造成A情緒上出現焦慮、恐懼、壓抑、憤怒,呈現出害怕表達、人際交往不佳的狀態。如果壓抑的情緒被觸發,會引發孩子與家長的對抗,行為表現就是不聽話、發脾氣。不起床、作業拖延、吃飯的時候看書,也是孩子潛意識與家長對抗的表現。一年級時,弟弟出生,父母忙于照顧弟弟,忽略對A的關心,也是問題成因之一。

(三)干預目標

1. 將控制、指責的家庭教養模式轉變為允許、支持、肯定、欣賞,化解孩子壓抑憤怒的情緒,提升內在行動力,改變拖延、對抗行為。

2. 改善親子關系,增加與孩子的情感連接與溝通,增強孩子的內在安全感,提升人際交往能力。

(四)干預方案

根據A的情況,我認為可以采用兒童沙盤游戲和家庭教育輔導并行的干預策略。

1. A每兩周做一次沙盤游戲,時間相對固定。后期可以根據孩子行為的發展變化,適當延長間隔時間。

2. 家長寫“覺察日記”,每周二至三篇。內容是就某件事寫與A的互動過程,記錄自己的想法和感受,并感受A的情緒。通過微信發給心理輔導老師。

3. 心理輔導老師根據A的沙盤作品意象呈現的心理需求,以及家長的“覺察日記”中呈現的親子關系樣態,指導家長如何與A建立良好互動。

四、干預過程

(一)沙盤游戲中的療愈與啟示

本案例的干預過程共五個月(2019年9月至2020年1月)。A在老師的陪伴守護下,按照兒童沙盤游戲的設置,在五個月的時間里,一共進行了八次沙盤游戲。兒童沙盤游戲設置:1. 游戲前談話、放松,讓兒童感受到安全抱持的環境。2. 兒童根據自己的感覺,自由選擇沙具,置于沙盤中的任何位置。或者用沙子和沙箱底部的顏色創作想要的形狀。3. 教師對兒童的任何擺放持接納態度,不指導,不要求,不評判。4. 沙盤完成后,老師傾聽兒童講述自己的沙盤故事,共情兒童的感受。孩子愿意的話,說一說哪個沙具代表自己,并給自己的沙盤作品命名。

在沙盤游戲中,A在現實中的心理沖突、內在的心理需求,創造性地、以象征的方式安全地得以表達,負面情緒被釋放,愿望期待被呈現,心理得以療愈。同時,沙盤所呈現的內心世界也為家庭教育指導提供了依據。限于篇幅,在此簡略介紹第一次、第三次、第八次沙盤游戲故事、意象分析及其所指引的家庭教育指導方向。

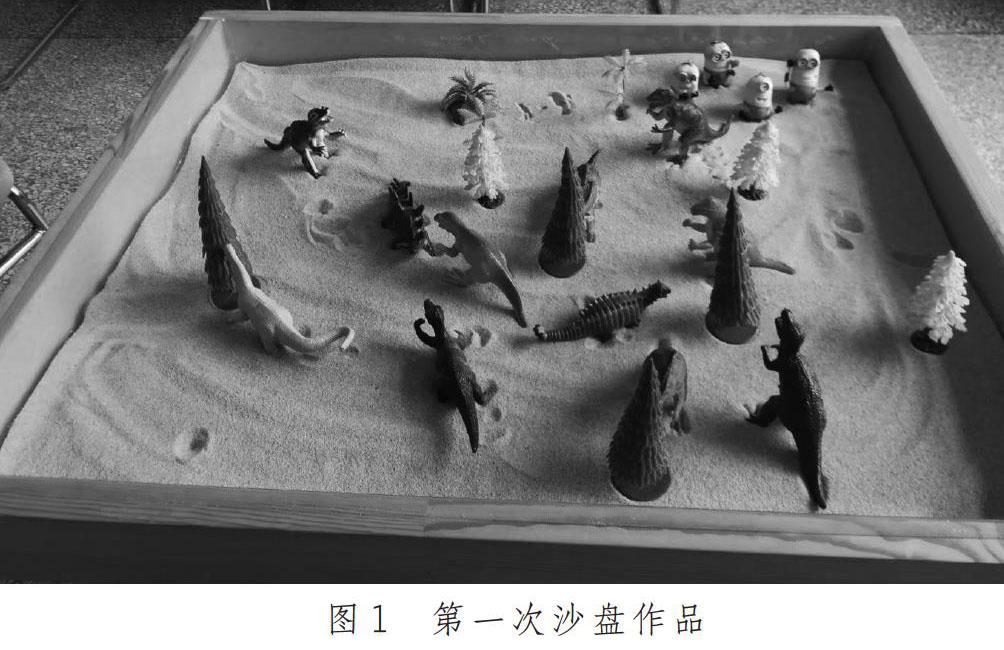

第一次沙盤作品:“危險的恐龍世界”

沙盤故事:“這三只食植恐龍在吃樹葉,這三只食肉恐龍在攻擊另一只食植恐龍。四個小黃人在玩耍,很頑皮開心。”自我像為右邊的霸王龍。見圖1。

沙盤分析:這是A的首次沙盤。從恐龍的“啃吃”和“圍攻”行為,以及沙盤題目中“危險”一詞,顯示出A心理層面侵犯與被侵犯、攻擊與被攻擊的矛盾沖突,有對危險的恐懼與抗爭,也有對保護與安全的渴求。右上角的四個小黃人表達了孩子對輕松、自由、快樂的期盼。做完沙盤,孩子很開心,很釋放。

家庭教育指導:從A的首次沙盤表現,可以投射出孩子與家長之間關系緊張的狀態。具體表現為,A在擺放沙具的過程中,每拿一個沙具就會迅速看老師一眼,似乎擔心自己拿的不對。從沙盤中恐龍啃吃樹葉、食肉恐龍攻擊食植恐龍的意象中,也能感受到孩子在家庭現實生活中被指責、被攻擊的恐懼。建議家長守好與孩子的界限,不要過度干預孩子的事情,充分理解孩子,避免對孩子的批評與指責。

第三次沙盤作品:“小樹林里的捕魚船隊”

沙盤故事:“這條河很清,很淺。河里有很多魚、很多船。有的船捕魚回來了,有的正要出去。河的兩岸是樹林,樹不多,長得好,感覺很清新。淺綠的是蘋果樹,快要結蘋果了。”自我像為黃色漁船。它正準備出去捕魚。它有很多捕魚器械,能捕到很多魚。見圖2。

沙盤分析:1. 船出去捕魚,蘋果樹要結蘋果,都顯示出孩子的內在動力在萌生。2. 自我像是左下方黃色的漁船,船頭朝向左側,是過去的方向,顯示孩子退行的動力。

家庭教育指導:家長對孩子的關心關愛增多,少了要求和指責。孩子有了自己的自主空間,感受到了家長的理解和信任,獨立性和內在動力增強。家長需要繼續增加與孩子的情感連接,尊重孩子,讓孩子有更多的機會彰顯自己的獨立意志。要滿足孩子退行的心理需求,給他無條件的足夠的愛。

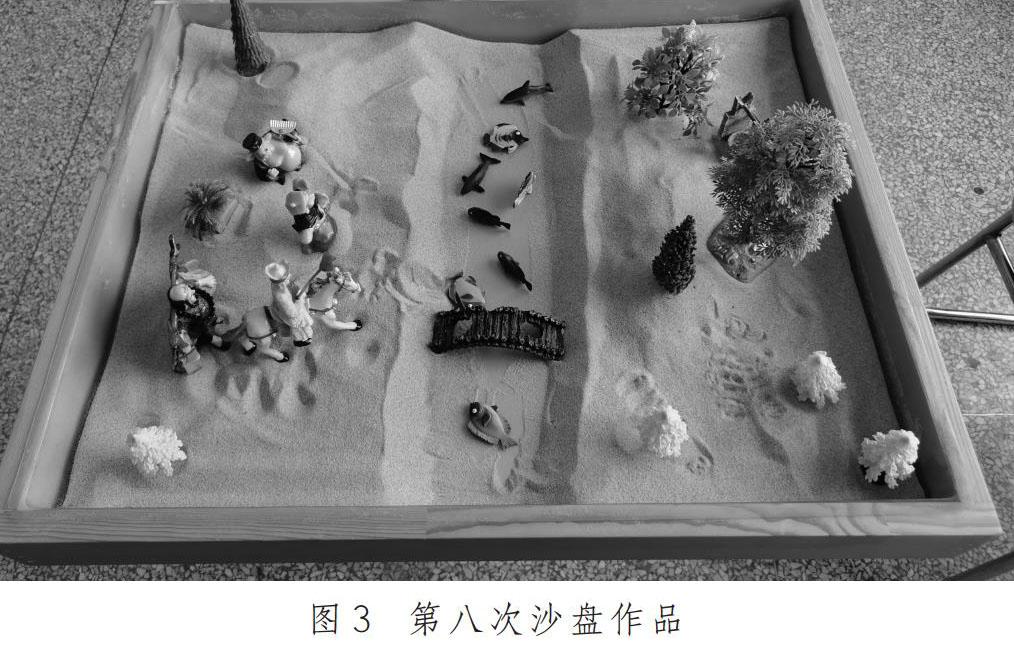

第八次沙盤作品:“發愁的師徒四人”

沙盤故事:“唐僧師徒四人準備過河,去河對岸摘果子吃,喝水(樹后有一個井,井里有水,很清)。但是河上只有一座有洞的橋,不容易過去。師徒四人有些發愁。但是,孫悟空也可以變成一座橋,讓大家過去。河里的水很深,很清,魚很多。魚準備游向寬闊的湖泊。”自我像為孫悟空。見圖3。

沙盤分析:1. 師徒四人朝向右邊未來的方向,顯示退行消失,孩子的心理成長已經趨于成熟與獨立。2. 師徒四人要想辦法過河吃到果子、喝到水;很多魚要游到寬闊的湖泊里去。沙盤呈現出孩子前進目標明確,走向現實與未來的內在動力強大。3. 有洞的橋,顯示A內在被支撐的力量還不夠。

家庭教育指導:通過五個月的工作,孩子的狀態有了很大的轉變,其心理更加成熟、獨立。有明確的前進方向,內在動力足,行動力增強。同時,有洞的橋也提醒家長,孩子的心理需求尚未得到充分滿足,他依然需要允許、包容、支持與愛的家庭環境。良好的家庭環境是需要父母共同創造的,父親需要向母親學習,主動關心關愛孩子,與孩子建立感情連接,構建融洽自由溫暖的親子關系,增強孩子的安全感和內在力量。

(二)“覺察日記”促進家長反思與改變

A的母親在五個月的過程中,寫“覺察日記”四十余次,記錄了家長與A在生活中的互動過程。家長寫“覺察日記”有四個方面的意義:一是家長對孩子更加關注與關心;二是促進家長有意識地去感受孩子的情緒、情感;三是聚焦、覺察自己在與孩子互動中不恰當的言行,并做出積極的調整;四是更多發現并肯定孩子的優點與進步。“覺察日記”促進了家長教養方式的轉變,改善了親子關系,也帶來了A的行為轉變。以下是家長“覺察日記”和老師家庭教育指導選篇,以點帶面,供讀者了解家長與老師在這項工作中的互動過程以及家長和孩子的變化。

1. 家長:通過這次沙盤和聊天,我找到了自己最大的缺點,聊完后感覺愧對孩子太多,沒有站到A的立場去想。時間久了,傷到了孩子的心,這也是他為什么不愿和我說的原因吧!這次沙盤收獲很多,孩子也很開心,快樂,臉上的笑容也多了。

點評:家長覺察到了對孩子控制太多,缺乏“同理心”,傷到了孩子。

2. 家長:A從開學到現在,每方面都有一點點小進步。我對他也不像以前那么愛著急、發火了。他每次看完書也不到處亂扔了,吃水果的果皮現在也放到垃圾桶里,玩具也不滿屋都是,知道玩完都收起來了。弟弟也跟他學呢。

老師:真好啊!為什么呢,現在跟原來不一樣了,發生了什么呢?

家長:可能現在我不像以前那么愛發火了,我覺得跟和他說話的態度溫和了也有關。

老師:嗯。每次你和A互動時,感受一下他,覺察一下自己的語言、語氣態度對他的影響。

家長:現在確實覺察到了,平常說話真是沒有感覺到A的感受,有時說話語氣很重,傷到了A,A心里有話想說也不敢說了。上次聊完后,想了很多很多,你的話也提醒我以后該怎么做。

點評:當家長有了同理心,能夠感受、理解、尊重A的時候,A就變了:情緒好了,能自律了。

3. 家長:下午放學帶著弟弟去買東西,他奶奶囑咐他幾句,讓他看好弟弟,他卻不耐煩地對奶奶說:“知道了,叨叨個不停。說一遍就行了,不停地說,有意思嗎?!”回來我說他,奶奶都是為你好,以后別這樣說話。他沒說話。

老師:咱為孩子好,孩子卻很生氣,不領情,問題出在哪里呢?我們反復嘮叨,孩子感受到的是不信任。如果咱身邊有個這樣的人,天天叨叨咱們,“你得好好上班,好好帶孩子,做飯別咸了……”

家長:嗯嗯,也會煩。

點評:指導家長走出“為你好”的陷阱,去掉“控制”,學會“信任”“尊重”。

4. 家長:這幾天A經常吼弟弟,他和弟弟說話聲音很大,語氣很重,命令式地和弟弟說話。過一會兒好得又抱又親的。

老師:命令式的語氣,聲音大,是他在生活中習得的方式。經常被溫柔對待的人才會溫柔對待他人。

家長:找到原因了,我們也在努力改變。

點評:家長以“平和”“溫柔”的態度對待孩子,孩子才能這樣對待別人。

5. 家長:昨天晚上吃飯的時候,和A說,一會出去玩會兒去吧。他說不去,你們去吧,我的作業還沒寫完。每次我們出去,不管作業完沒完成,都要跟著去,現在知道自己的事重要了。

點評:家長少了干涉,A內在動力增強,能自主安排自己的學習和生活了。

6. 家長:放學回家寫完作業,晚飯后,他說咱去操場跑步吧,我說行啊。我發現學校發生的事他回來能告訴我了,這是第一次,我很高興。

點評:親子關系改善了,A能主動表達了。

7. 家長:中午回來我問A,你今天語文課上臺講神話故事,怎么樣。他說是憑著記憶力講的。我問:“昨天你沒看書啊!”他說沒有。我說:“沒看書怎么敢上臺講啊,你的進步很大,越來越有勇氣了!”

點評:A見人不緊張了,能上講臺脫稿發言了。

8. 家長:從昨天開始,早上吃飯了,還吃的不少,六點十分做好飯,叫他一次,六點半自己起來洗漱吃飯。原來每天叫他起床,總磨磨唧唧地不起,起來快到點了,就不吃飯了。

點評:孩子自主性增強,能早起,吃早飯了。

五、個案研究結果與分析

(一)個案的心理發展

通過五個月的工作,八次沙盤游戲,A在自由受保護的空間中,在創造性的玩耍中,內在安全感逐步增強,心理能量聚集并轉化,由初始的退行指向了發展與未來。人格特點從恐懼、拘謹、無力的狀態走向輕松、強大、獨立。

(二)個案的行為變化

結束訪談摘錄:

老師:五個多月來,A做了八次沙盤游戲,你也用心寫了很多親子互動覺察日記。到目前來看,你感覺A有哪些變化呢?

家長:通過做沙盤,他的變化挺大,一些小毛病改掉了不少。每天都能按時起床吃早飯了,作業每天主動完成,飯后自愿幫我做點家務,這幾次都是自己刷鞋子,每天自己洗襪子。他現在有什么話都愿意跟我說,跟弟弟也玩得很開心,很少發脾氣了。見人也不那么緊張了,有時候還能主動打招呼。看到他慢慢地改變,我很欣慰。我寫覺察日記,有時會和他分享,他很高興。有時我累了,他能體諒我,他懂事了不少。每天寫覺察日記,會讓我更用心去感受到他。

兒童發展心理學告訴我們:要使兒童獲得自主感,首先要允許兒童去干力所能及的事,給予一定的自由。如果父母對兒童的行為限制過多、批評過多、懲罰過多,往往會使兒童產生一種羞恥感,一種自認為無能的懷疑感。兒童發展心理學研究證明:兒童的人際退縮也源于父母的教養行為過于嚴格,過多地使用懲罰性行為或者過度保護。在本案例中,當家長改變與A的互動模式,變“控制”為“尊重”,變“指責”為“理解”,變“要求”為“支持”,隨之而來的是孩子的行為轉變:做事越來越主動,學習、家務、起床、吃飯都不用催了;人際交往越來越輕松、自如,緊張逐漸消失。在這個過程中,A的人格趨于健康發展,內在安全感、獨立性增強,情緒和行為問題都得到較大改善。

六、結論與反思

通過近半年的工作,我們看到了A行為問題的明顯改善,干預達到了預期目的。可以得出以下幾點結論。第一,兒童沙盤游戲結合家長“覺察日記”指導家庭教育,是改善兒童不良行為問題的一種行之有效的方式。第二,兒童行為問題的解決,需要家長的積極參與,家長求助的主動性與最后的干預效果成正相關。而父母的共同參與將更有助于兒童的改變。第三,此個案為班主任對本班學生的心理輔導,運用的是兒童沙盤游戲療法和認知行為家庭療法。此干預方案需要班主任有心理輔導能力,能夠使用兒童沙盤游戲療法。班主任如不具備輔導條件,可以求助學校心理咨詢老師。第四,在干預過程中,教師需要付出大量的時間和精力,需要有足夠的愛心和工作熱情。

(作者單位:山東省東營市勝利第十七中學,德州,251507)

編輯/張國憲 終校/衛 虹