通過“平拋運(yùn)動(dòng)”看人教版高中物理教材的變化 *

李偉康 何家傳

(安徽省蕪湖市第一中學(xué),安徽 蕪湖 241000)

1 教材編寫依據(jù)和編寫人員的變化

人教版老教材按照《普通高中課程標(biāo)準(zhǔn)(實(shí)驗(yàn)稿)》的要求編寫,經(jīng)全國中小學(xué)教材審定委員會(huì)2004年初審?fù)ㄟ^,編者以物理課標(biāo)組核心成員為基礎(chǔ),由高校教師、中學(xué)教師和編輯人員結(jié)合而成。

新教材按照《普通高中課程標(biāo)準(zhǔn)(2017年版)》的要求編寫,經(jīng)國家教材委員會(huì)2018年審查通過,集中反映了我國十余年來普通高中課程改革的成果,吸取了老教材的編寫經(jīng)驗(yàn),凝聚了參與課改實(shí)驗(yàn)的教育專家、學(xué)科專家、教材編寫專家、教研人員和一線教師等的集體智慧。

2 標(biāo)題名稱的變化

老教材本節(jié)內(nèi)容的標(biāo)題是“實(shí)驗(yàn):研究平拋運(yùn)動(dòng)”,新教材本節(jié)內(nèi)容的標(biāo)題是“實(shí)驗(yàn):探究平拋運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)”。最明顯的是所用動(dòng)詞的變化,“研究”改成了“探究”。百度百科中顯示兩個(gè)詞的意思分別為:研究是主動(dòng)尋求根本性原因與更高可靠性依據(jù),從而為提高事業(yè)或功利的可靠性和穩(wěn)健性而做的工作;探究是探索研究,指的是學(xué)生在學(xué)習(xí)情境中通過觀察、閱讀,發(fā)現(xiàn)問題,搜集數(shù)據(jù),形成解釋,獲得答案,并進(jìn)行交流、檢驗(yàn)、探究性學(xué)習(xí)。顯然“探究”更能反映物理學(xué)科核心素養(yǎng)培養(yǎng)的要求。

另一處變化是“平拋運(yùn)動(dòng)”改成了“平拋運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)”,探究的內(nèi)容范圍更小、更具體,也更名副其實(shí)。

3 節(jié)序安排的變化

老教材節(jié)序安排為:“拋體運(yùn)動(dòng)的規(guī)律”“實(shí)驗(yàn):研究平拋運(yùn)動(dòng)”,新教材節(jié)序安排為:“實(shí)驗(yàn):探究平拋運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)”,“拋體運(yùn)動(dòng)的規(guī)律”。前者關(guān)于實(shí)驗(yàn)的安排更側(cè)重于在“拋體運(yùn)動(dòng)的規(guī)律”理論分析后的驗(yàn)證,后者則是在“拋體運(yùn)動(dòng)的規(guī)律”理論分析前的探究。這一變化體現(xiàn)了設(shè)計(jì)者的編寫思路:由“先學(xué)后研”向“先探后學(xué)”轉(zhuǎn)變,更符合學(xué)生的認(rèn)知特點(diǎn)。

4 內(nèi)容設(shè)計(jì)的變化

4.1 引入的變化

老教材開門見山指出:“在這個(gè)實(shí)驗(yàn)中,我們首先設(shè)法描繪某物體做平拋運(yùn)動(dòng)的軌跡,然后通過這個(gè)軌跡研究平拋運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)”。這種安排削減了學(xué)生的探究空間,也是源于前一節(jié)已經(jīng)學(xué)習(xí)了拋體運(yùn)動(dòng)的規(guī)律而采取的一種“高效”式的設(shè)計(jì)。

新教材為了使學(xué)生明確探究方向,也采取了一種“高效”式的設(shè)計(jì),開篇就給出了拋體運(yùn)動(dòng)和平拋運(yùn)動(dòng)的概念,然后單刀直入:“下面我們通過實(shí)驗(yàn)來探究物體做平拋運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)”。接著,教材并沒有給出具體建議或安排,而是通過問題啟發(fā),引發(fā)學(xué)生思考:“在實(shí)驗(yàn)開始前,請(qǐng)你思考:平拋運(yùn)動(dòng)與我們之前研究的直線運(yùn)動(dòng)的顯著區(qū)別是什么?如何用實(shí)驗(yàn)來研究平拋運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)?”這種設(shè)計(jì)給學(xué)生提供了科學(xué)思維能力和創(chuàng)造力生長的機(jī)會(huì)。

4.2 小標(biāo)題的變化

老教材編排了兩個(gè)小標(biāo)題:“判斷平拋運(yùn)動(dòng)的軌跡是不是拋物線”“計(jì)算平拋物體的初速度”,給出了3種參考案例:(1) 用斜槽水平拋出物體,運(yùn)用鉛筆描點(diǎn);(2) 恒壓噴出穩(wěn)定水柱;(3) 用頻閃照相研究平拋運(yùn)動(dòng)。泛泛解決了獲取平拋運(yùn)動(dòng)軌跡的問題。

新教材編排了三個(gè)小標(biāo)題:實(shí)驗(yàn)思路、進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析,在“參考案例”中給出了2個(gè)步驟:探究平拋運(yùn)動(dòng)豎直分運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)、探究平拋運(yùn)動(dòng)水平方向分運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn),詳細(xì)給出了探究的思路。

4.3 內(nèi)容的變化

老教材的兩個(gè)小標(biāo)題更像是習(xí)題訓(xùn)練,即一個(gè)證明題、一個(gè)求解題,帶有應(yīng)試教育的色彩。

新教材明確提出:平拋運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)就是物體的速度和位移隨時(shí)間變化的關(guān)系。在“實(shí)驗(yàn)思路”中滲透科學(xué)思維方法,指出:我們可以按照把復(fù)雜的曲線運(yùn)動(dòng)分解為兩個(gè)相對(duì)簡單的直線運(yùn)動(dòng)的思路,分別研究物體在豎直方向和水平方向的運(yùn)動(dòng)特點(diǎn)。相對(duì)老教材,由于新教材在第2節(jié)已經(jīng)明確了合運(yùn)動(dòng)與分運(yùn)動(dòng)、運(yùn)動(dòng)的合成與分解的概念和方法,不再像老教材那般“遮遮掩掩,欲說還休”,而是明確指出:大家可能會(huì)想到,平拋運(yùn)動(dòng)可以看作是在豎直方向的分運(yùn)動(dòng)和水平方向的分運(yùn)動(dòng)的合運(yùn)動(dòng)。如果這兩個(gè)分運(yùn)動(dòng)研究清楚了,平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律自然也就清楚了。在“實(shí)驗(yàn)思路”中主要表達(dá)了“運(yùn)動(dòng)分解”的思想。

位置是運(yùn)動(dòng)學(xué)中基本的概念,機(jī)械運(yùn)動(dòng)描述的就是物體位置的變化。它比軌跡更為直接,新教材在“進(jìn)行實(shí)驗(yàn)”中提出:為了研究平拋運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn),我們應(yīng)該想辦法把運(yùn)動(dòng)物體的位置隨時(shí)間變化的信息記錄下來。并就此給出了“頻閃照相”的建議,同時(shí)鼓勵(lì)學(xué)生也可以用別的方法記錄。這比老教材要求學(xué)生直接記錄平拋軌跡更自然合理,在“進(jìn)行實(shí)驗(yàn)”中主要提出了“記錄位置”的首要任務(wù)。

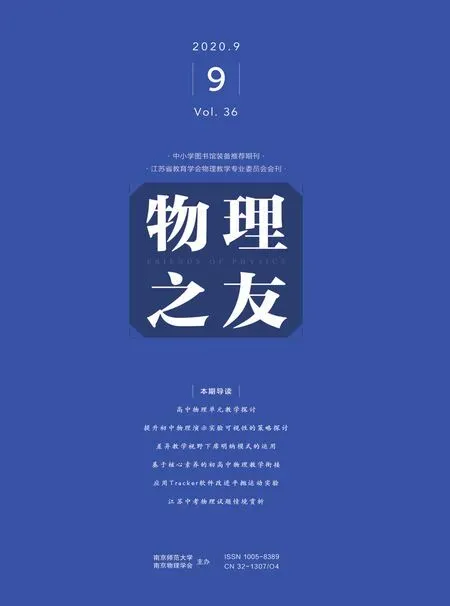

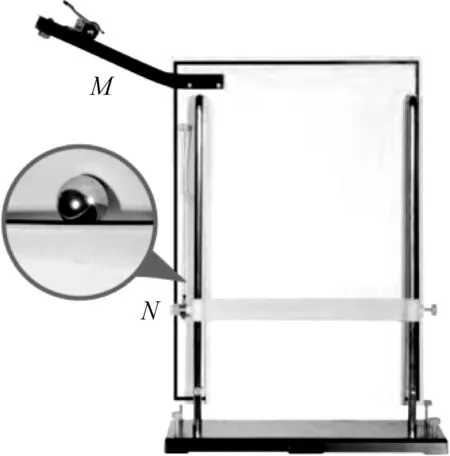

圖1

新教材在用頻閃照相法準(zhǔn)確記錄位置的基礎(chǔ)上(圖1),在“數(shù)據(jù)分析”中指出:根據(jù)所記錄的數(shù)據(jù),以及相鄰小球時(shí)間間隔相等的特點(diǎn),分析小球在水平方向分運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)。然后再按照這個(gè)辦法,分析小球在豎直方向分運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)。凸顯了“相鄰小球時(shí)間間隔相等”這一先決條件,給后續(xù)分析帶來了很大便利。但具體怎么分析兩個(gè)方向上的分運(yùn)動(dòng),教材只字未提,再次給學(xué)生留下了科學(xué)思維提升和學(xué)以致用的廣闊空間和成長機(jī)會(huì)。

4.4 研究工具的變化

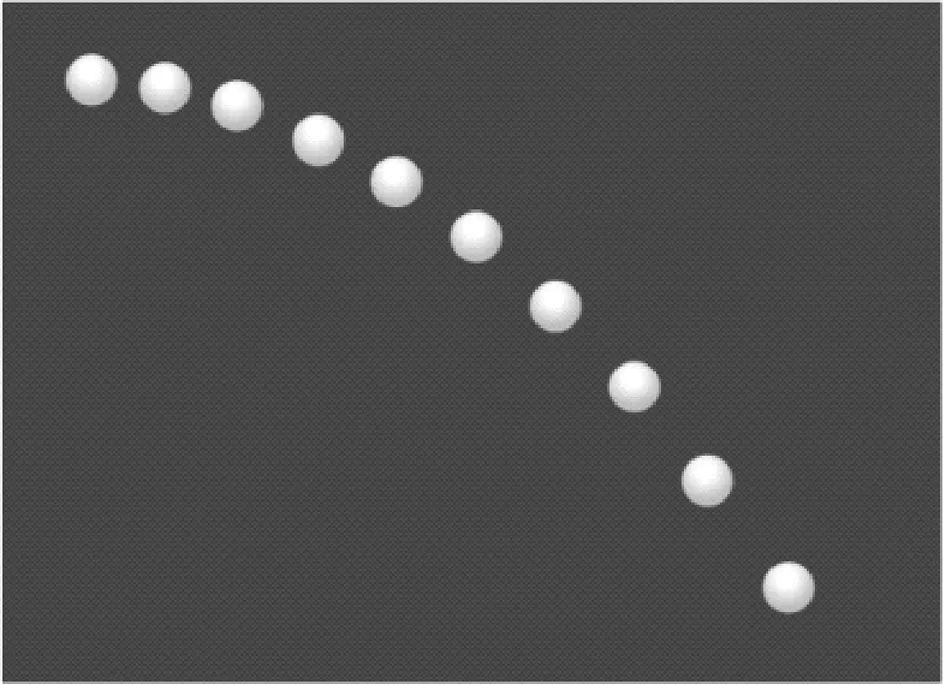

雖然老教材中也曾提到用頻閃照相法記錄位置、得到軌跡的方法,但并沒有將其作為重點(diǎn)推出,實(shí)驗(yàn)手段比較傳統(tǒng)。新教材通過“拓展學(xué)習(xí)”欄目,介紹了“用傳感器和計(jì)算機(jī)描繪物體做平拋運(yùn)動(dòng)的軌跡”(圖2),讓師生們大開眼界,教材中介紹的傳感器是超聲—紅外定位傳感器,體現(xiàn)了教學(xué)現(xiàn)代化的要求。

圖2

4.5 探究分運(yùn)動(dòng)順序的變化

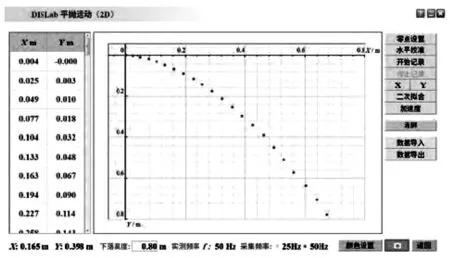

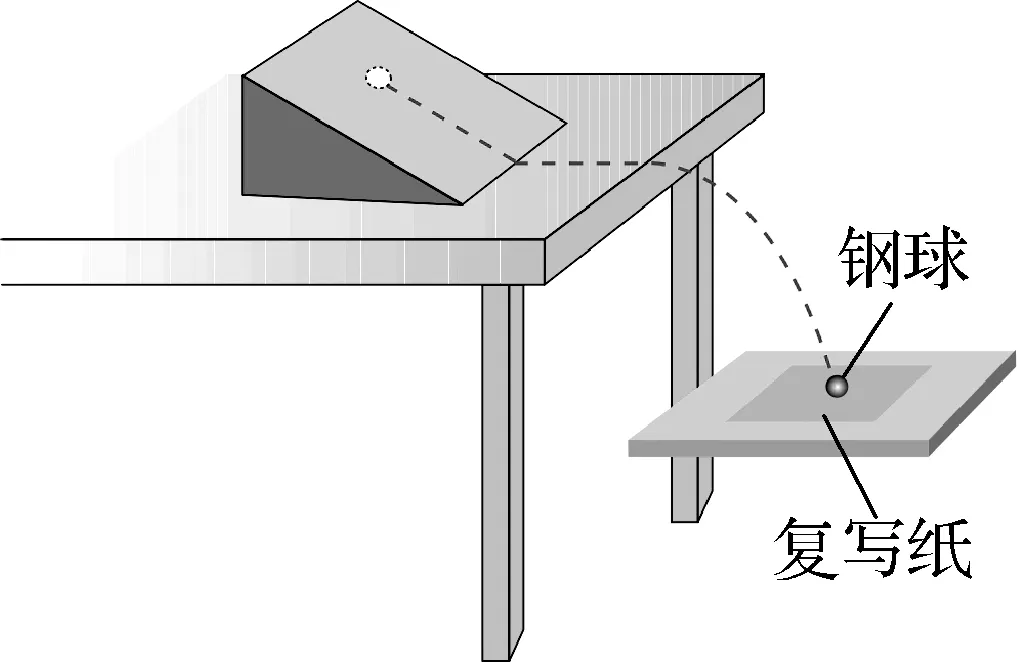

當(dāng)一個(gè)較為復(fù)雜的物理過程在某一方面的特征與一個(gè)簡單的物理過程特征相同時(shí),我們可以通過研究簡單物理過程了解復(fù)雜的物理過程。新教材在“參考案例”中,研究平拋運(yùn)動(dòng)豎直方向的分運(yùn)動(dòng)特點(diǎn)是通過對(duì)比實(shí)驗(yàn)進(jìn)行的,用到了平拋豎落儀(圖3),使一個(gè)小球做平拋運(yùn)動(dòng)的同時(shí),另一個(gè)小球從同一位置做自由落體運(yùn)動(dòng)。而對(duì)水平方向的分運(yùn)動(dòng)則是采用傳統(tǒng)的方案,采用的是小球從斜槽水平拋出,上下調(diào)節(jié)擋板,使小球擠壓復(fù)寫紙,在白紙上留下印跡(圖4)。采用的探究順序換為先探究豎直分運(yùn)動(dòng),為確定“相等時(shí)間間隔”打下基礎(chǔ);再探究水平分運(yùn)動(dòng),在選好的“相等時(shí)間間隔”基礎(chǔ)上,研究其水平位移的大小關(guān)系。

圖3

圖4

5 課后習(xí)題的變化

5.1 名稱的變化

老教材課后習(xí)題的名稱是“問題與練習(xí)”,新教材課后習(xí)題的名稱是“練習(xí)與應(yīng)用”,從名稱上來看,新教材課后習(xí)題的目標(biāo)更側(cè)重于應(yīng)用,強(qiáng)調(diào)物理與生活和生產(chǎn)的聯(lián)系,加強(qiáng)了拓展性、延伸性、實(shí)用性和趣味性。

5.2 習(xí)題選擇和編排的變化

老教材課后習(xí)題為兩題,新教材課后習(xí)題為四題。另外,新教材在章末增加了“復(fù)習(xí)與提高”,設(shè)置A、B兩組練習(xí)題。這些都反映新教材加強(qiáng)了課后訓(xùn)練,以期達(dá)到更好的鞏固效果。

圖5

新、老教材本節(jié)課后習(xí)題的第1、2題相同,第1題中已知平拋運(yùn)動(dòng)在豎直方向上的運(yùn)動(dòng)規(guī)律與自由落體運(yùn)動(dòng)相同,在此前提下探究水平分運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)(圖5)。第2題在第1題的基礎(chǔ)上省去了水平木板,借助豎直墻壁完成實(shí)驗(yàn)。只是在問題的提出上新舊教材有所不同,老教材表述為:“如果采用這種方案,應(yīng)該怎樣處理數(shù)據(jù)”?新教材表述為:

“如果采用這種方案,應(yīng)該收集哪些數(shù)據(jù)并如何處理這些數(shù)據(jù)?”

這一變化體現(xiàn)出新教材的啟發(fā)更到位,臺(tái)階設(shè)置得更小、更密,表明收集數(shù)據(jù)是處理數(shù)據(jù)的前提,在一定程度上“收集哪些數(shù)據(jù)”這個(gè)問題似乎更有價(jià)值,更接近“探究”的內(nèi)核。

新教材增添了第3題,已知桌面高度大約為0.8m,通過數(shù)碼攝像(每秒25幀),問大約可以得到幾幀小球正在空中運(yùn)動(dòng)的照片?該小題的設(shè)置有兩個(gè)突出意義:一是“練習(xí)與應(yīng)用”之“應(yīng)用”的體現(xiàn),二是繼續(xù)強(qiáng)化先進(jìn)實(shí)驗(yàn)工具的使用,與前面內(nèi)容形成呼應(yīng)。

綜上所述,不論在實(shí)驗(yàn)思路、工具和方法的選擇還是課后習(xí)題的設(shè)置上,新教材都始終注重科學(xué)思維方法的滲透,在各個(gè)環(huán)節(jié)盡力落實(shí)核心素養(yǎng)的培養(yǎng)目標(biāo),值得一線教師深入學(xué)習(xí)和研究。